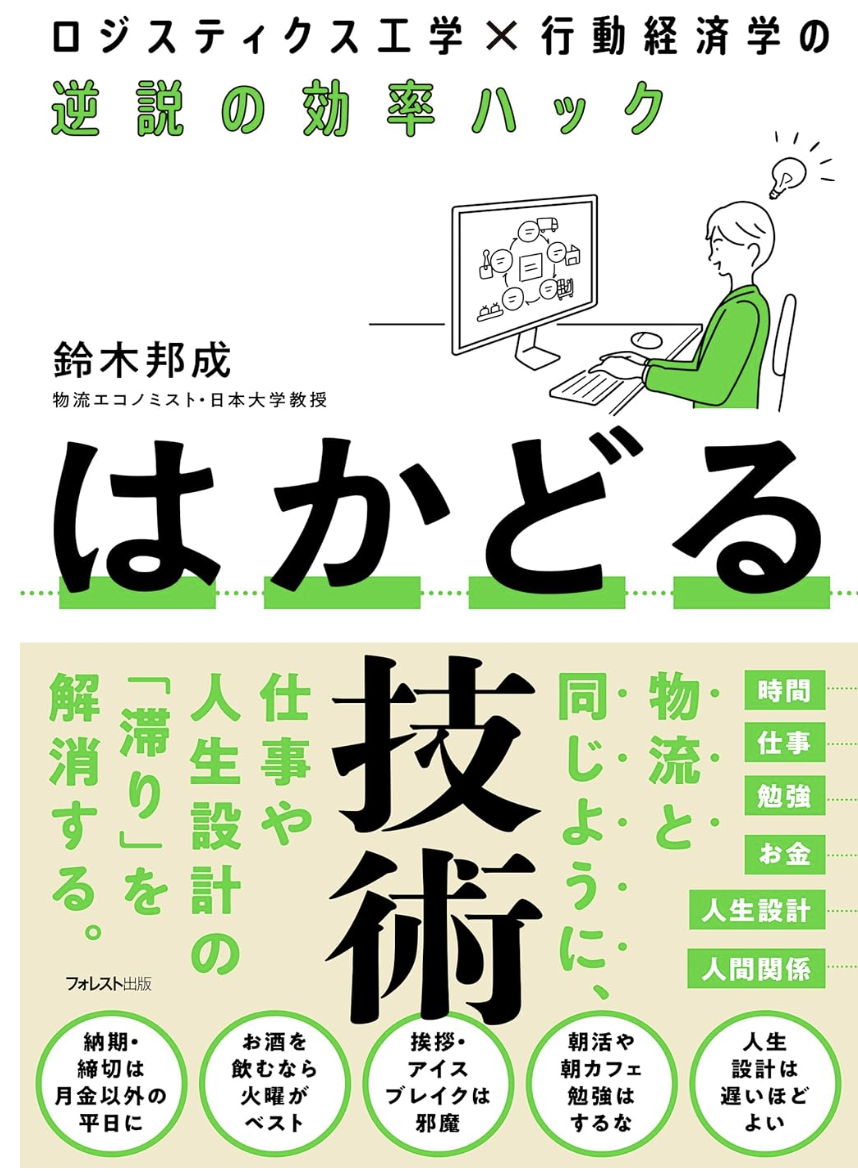

はかどる技術

鈴木邦成

はかどる技術(鈴木邦成)の要約

「気づけば今日もやりたかったことができなかった」と感じる背景には、時間やタスクの“滞り”があります。どれだけスケジュールを工夫しても、流れが詰まっていれば成果は出にくく、疲労と焦燥が蓄積していきます。物流理論を応用した鈴木邦成氏は、ピークとオフピークを見極め、全体最適の視点で行動を整えることが鍵だと説きます。大切なのは、量でなく流れ。小さな調整から始めることで、日常は驚くほど滑らかに変わります。

効果を上げたければ、ピークとオフピークの両面から時間を設計する。

仕事や人生設計も同じです。わざわざピーク状態をつくり出すようなスタイルで行動すれば、大きな滞りが発生して非効率になるだけです。健康のために血流をよくすることが大切なように、時間管理でも滞りの解消が不可欠なのです。いかにピークを避けて滞りを解消していくかが、頭のいい人の時間管理や仕事術につながっていくのです。(鈴木邦成)

気づけばまた、やりたかったことに手がつかないまま一日が終わってしまった——そんな感覚を抱えている人は少なくありません。終わらなかったタスクや予定で埋まったカレンダーを見返すたびに、自己嫌悪や焦りが募り、疲れだけが残っていく。どれほど努力しても成果に結びつかず、心も体も消耗していくのです。

こうした状況を打開しようと、多くの人はスケジュールやタスク管理ツールを使って効率化を図ります。しかし、単に「時間の整理」だけでは、日々の停滞感は解消されません。本当に必要なのは、時間の「量」ではなく、「流れ」を見直すことです。自分の一日全体を俯瞰し、エネルギーの循環に注目してみる。どこで滞りが生じ、どこに偏りや無理があるのか。その流れの歪みに気づくことこそ、前に進むための第一歩なのです。

物流およびロジスティクス工学の専門家である鈴木邦成氏は、はかどる技術の中で、「時間や仕事、人生設計の流れを妨げている正体は“滞り”である」と明言しています。学生、ビジネスパーソン、転職活動中の社会人など、どの立場であっても、この“滞り”の影響を受けていることに変わりはありません。

どれほど綿密なスケジュールを立てたとしても、タスクの密度を高めたとしても、目に見えない流れが詰まってしまっていては、思うような結果は得られません。目の前の作業だけでなく、未来の時間までが「詰まり」を抱えたまま進んでしまえば、さらに余裕が失われ、ますます「はかどらない」という悪循環に陥ってしまいます。

だからこそ、最初に向き合うべきは、流れを妨げている要素を洗い出し、それを解消していくことなのです。 この考え方は、著者が専門とする物流の現場ではごく当たり前のように行われています。物流業務では、特定の時期に配送が集中する「ピーク」という現象が発生します。

たとえば、クリスマスやお歳暮、お中元などのシーズンには、贈答品が一斉に動き出し、現場には大きな負荷がかかります。このピークにどのように備え、どう対応するかによって、全体の業務効率が大きく左右されます。 一方で、ピークが過ぎると業務量が激減する「オフピーク」の期間が訪れます。この期間は一見すると余裕があるように感じられますが、実際には人員や設備といったリソースが活かされず、非効率な状態が続くこともあります。

この「ピークとオフピーク」の現象は、物流の世界に限らず、私たちの仕事や学業、日常生活の中にも見られます。試験前や締切直前など、タスクが一気に集中する時間帯がピークとなり、その後の手が空く時間がオフピークとなります。多くの人はこの波の存在に気づかないまま生活を送っており、結果として、必要以上に消耗し、生産性が上がらないという状況に陥ってしまいます。

だからこそ重要なのは、ピークとオフピークの意味合いや特徴を正しく理解しながら、「ピークをいかに乗り切るか」(ピーク対応)、「オフピークの閑散をいかに活用するか」という両面からの戦略を立てていくことなのです。物流現場で培われたこうした知見を、個人の時間管理や行動設計に応用することによって、滞りを解消し、より自然で無理のない成果につなげることができるのです。

このアプローチは、個人だけでなく、ビジネスの現場でも成果を上げています。たとえば、近年注目されているミニスーパーの戦略は、「ピークとオフピーク」の特性を的確につかみ、それに応じた業務設計を行った成功例のひとつです。

かつては「百貨店や大型スーパーでも太刀打ちできない」と言われていたコンビニに対して、ミニスーパーは別の視点から競争力を構築しました。 ミニスーパーは、コンビニの近隣に出店しながらも、あえて深夜営業を行わないという選択を取りました。

深夜帯の人件費や電気代といったコストを抑えることで、その分を昼間のピークタイムに集中投下し、サービスの質を向上させています。ピークの時間に合わせてリソースを再配分し、オフピークの時間には無理のない運営を行う。このように「波の特徴に合わせた設計」を徹底することで、従来の常識を超える競争力を実現したのです。

全体最適が重要な理由

「部分最適」が間違っているわけではありません。しかし、時間管理全体のバランスが悪いため、こちらも物流でいうところの「全体最適」が実現されていないことがネックとなって、計画が進まないのです。

私たちは、つい「部分最適」に意識が向きがちです。つまり、目の前のタスクを効率よくこなすことや、ある時間帯だけをうまく使おうとする傾向があります。もちろん、それ自体が間違っているわけではありません。むしろ、小さな効率化の積み重ねが成果につながることも多いのです。

しかし、それだけでは「全体最適」、すなわち時間管理全体のバランスが取れなくなってしまうという落とし穴があります。物流の世界では、個々の工程を最適化するだけでは、全体の流れが滞ってしまうことが知られています。時間の使い方にも同じことが言えます。

どこかに負荷が集中すると、結局ほかの領域にひずみが生まれ、結果的に計画が前に進まなくなってしまうのです。 このような状況を防ぐためには、まず発想を転換することが重要です。日常生活をスムーズに運営するためには、「特定の曜日や時間帯に過度な期待を抱かない」ことが一つの鍵になります。

例えば、「金曜日の夜にまとめて作業すればいい」と思っていても、実際には疲れや予期せぬ予定の変更などで、その時間を活用できないことも多いはずです。 ですから、週や一日の流れを全体で俯瞰し、無理のない設計を行うことが求められます。その際に意識すべきなのは、「自分にとって本当に優先すべきタスクは何か」を明確にすることです。

優先度の高いタスクに集中するためには、それ以外のタスクのピークや突発的な負荷にどう対応するかという視点が不可欠になります。 ポイントは、全体の流れを最適化しながら、局所的な混乱にも柔軟に対応できる設計を心がけることです。これは決して感覚だけに頼るのではなく、ある種の冷静さと自己観察が必要になります。

時間管理とは、単なるスケジュール調整ではなく、自分自身の思考や行動のクセを見つめ直し、持続可能なリズムを築いていくプロセスなのです。だからこそ、全体を見渡しながら「戦略的にどこに力を配分すべきか」を判断する力が、計画の実行力を高めていくのです。

加えて、「ムダ・ムラ・ムリ」をなくすことも、全体最適を実現するうえで欠かせません。これは製造業などでよく語られる考え方ですが、個人の生活にもそのまま当てはまります。つまり、仕事や生活の中で発生する不要な作業(ムダ)、タスクの偏り(ムラ)、過剰な負荷(ムリ)を意識的に排除することで、時間とエネルギーの使い方がより効率的になるのです。 重要なのは、“その時になって慌てる”のではなく、“前もって対処できる状態をつくっておく”ことなのです。

たとえば、朝活をやみくもに始めるのではなく、週単位での逆算思考を取り入れてみる。仮に「1週間に30分ずつ朝の時間を確保するだけで、金曜日の徹夜作業が不要になる」としたら、それは十分に取り組む価値のある投資です。

しかし、私自身の経験では、試行錯誤を重ねながら、自分なりの朝時間の活用法を見つけてきました。現在は、朝の静かな時間帯に「読書」と「ブログ執筆」という、自分にとって意味のある活動を行うことが、心の充足と一日の達成感につながっています。

さらに、午前8時以降は「今日、最も重要なタスクは何か?」を明確にし、それに全力を傾けるスタイルを取っています。特に難易度の高い業務については、あえて早めに着手するよう意識し、直前でバタバタしないように時間配分を工夫しています。

こうした時間設計を支えているのが、「早寝早起き」というシンプルな生活習慣です。過度に自分を追い込むことなく、一定のリズムを保ちながら、無理・ムラ・ムダのない一日を構築しています。 無理をしないことで継続性が生まれ、ムラをなくすことで安定感が増し、ムダを削ることで本当に必要なことに集中できる――その結果、時間の使い方に対して納得感を持てるようになりました。

このように、日々の小さな選択と工夫を積み重ねることで、自分にとっての「全体最適」が少しずつ形になっていくのだと実感しています。

計画が全てうまういくわけではない!

スケジュールは常に見直しができるように、3時間から半日単位で修正できるように、シナリオAだけでなく、シナリオB、シナリオCも用意しておくわけです。

どれほど綿密に立てた計画であっても、現実の中では予期せぬ出来事がつきものです。天候の変化、突発的な依頼、体調の悪さ、職場環境の急な変化など、スケジュール通りに物事が進まない要因は、日常の中に常に潜んでいます。

ですから、計画を「完璧に遂行すべきもの」と考えすぎず、「柔軟に調整できる前提」で運用していくほうが、結果として実行力や集中力を高めやすくなります。 計画はあくまで行動の道しるべであり、状況の変化に合わせて見直しながら進めていくべきものです。

時間に対して柔軟な構えを持っておくことで、精神的な余裕が生まれ、急な変化にも冷静に対応することができるようになります。 そのためには、スケジュールの組み方を少し工夫すると良いと著者は指摘します。

たとえば、1日の予定を固定的に決めてしまうのではなく、3時間から半日といった比較的ゆとりのある単位で区切り、必要に応じて修正しやすい形にしておくことです。このように設計しておけば、ある予定が崩れても、後ろに影響を最小限に抑えることができます。私は週単位で時間をコントロールし、3日に数時間空白の時間を置くことで、進捗をコントロールしています。

さらに、計画段階であらかじめ複数のシナリオを用意しておくと、より安心して行動できるようになります。たとえば、「理想的に進んだ場合のシナリオA」、多少遅れが生じたときの「シナリオB」、そしてさらに予期せぬ事態に備えた「シナリオC」といった具合に、あらかじめ代替案を考えておくのです。

こうすることで、何かが計画どおりに進まなくても慌てずに済みますし、次に何をすればよいかが明確なため、行動にも迷いが生まれにくくなります。 こうしたスケジューリングは、単なるテクニックではなく、自分の時間を守るためのやさしい設計とも言えます。

全体を見渡しながらも、足元の変化にしなやかに対応できる構えを持ち続けることが、日々の安定と質を高めることにつながっていきます。 時間管理とは、自分の生活リズムや集中力の傾向を観察しながら、無理のない持続可能なペースを築いていくプロセスです。計画を固く握りしめるのではなく、状況に応じて柔軟に書き換えていく。そのような姿勢を持つことで、結果的に着実な実行力が育まれていきます。

嫌いな人がいるというのは、「職場関係がまずまず。うまくいっている証拠」ととらえるべきなのです。職場の多様性を考えた場合、「好きな人もいるし、嫌いな人もいる」というのは自然なことで、職場の人間関係で軽いストレスを感じることは悪いことではないのです。

職場に「どうしても合わない」と感じる環境や人間関係があるとき、それは単なる不快感ではなく、自分自身の状態を映し出すシグナルとして受け取る必要があります。すべての人とうまくやる必要はありませんし、すべての職場が自分に適しているとも限りません。違和感とは、「いまのリズムにどこか無理がある」という内なるメッセージであり、それを放置すれば、日々のエネルギーは徐々に消耗していきます。

それでも多くの人は、「変えるのは危険」「動かないほうが安全」と思い込み、現状を維持することに労力を使ってしまいがちです。しかし、その思考自体がすでに滞りを生み、努力が空回りする原因になっています。能力ややる気に問題があるのではなく、エネルギーの流れが詰まってしまっている。

結果として、時間をかけても成果につながらず、達成感が得られないという感覚が続いてしまうのです。 だからこそ、まずすべきは「滞りをなくすこと」です。大きな転機や特別な才能に頼る必要はありません。むしろ、ほんの少しの行動の見直しや環境調整、思い込みを一つ外すだけで、流れは変わります。

現実的な第一歩として有効なのが、「スモールスタート」です。とにかく小さく始める。言い換えれば「どうでもいいことから試してみる」くらいの気楽さで、今できることに手をつけていく。これは、現実に根ざした極めて合理的な方法です。

特に40代以降は、大きな挑戦をするリスクが高くなります。「負けないこと」や「大きく失わないこと」が、むしろ前進の安定性を支えるようになります。勝ちを狙うよりも、引き分けに持ち込む姿勢。これが長期的に成果を積み上げるための、堅実で賢い選択になります。

著者の滞りをなくすための工夫の数々を、日々の仕事や勉強に少しずつ取り入れていくだけで、時間効率は大きく変わっていきそうです。思考は滑らかに回り、判断は明晰になり、行動が自然と前に進むようになります。すると、空いた時間には趣味に取り組む余裕が生まれ、生活の質も高まっていきます。

人生の質を左右するのは、派手な成功体験よりも、「日常の流れに滞りがないかどうか」に気づけるかどうかです。気づいた瞬間に小さく動くこと。それを繰り返すだけで、人生のクオリティは確実に高まっていきます。

仕事の現場でも、私生活でも、まず「流れの構造を整える」ことが重要です。ただ頑張るのではなく、波を読み、滞りを外し、流れに乗る。この一連の動きの中に、仕事や学び、人生設計の本質があります。

本書では、そうした視点をベースに、時間・仕事・勉強・人間関係・お金の管理に至るまで、多面的に“流れ”を整える具体的な方法を紹介しています。物流の知見に加え、行動経済学や脳科学の視点を取り入れた、再現性の高いノウハウが詰め込まれています。精神論に依存せず、構造と流れに着目したアプローチだからこそ、誰にでも実践可能で、効果が持続するのです。

効率よく動けないのは、能力の欠如ではありません。やる気が続かないのも、意志の弱さではありません。そこには「流れの詰まり」があるのです。 滞りを解消し、流れを整えること。それこそが、仕事も勉強も、そして人生全体を“はかどらせる”ための第一歩になります。

本書『はかどる技術』は、その一歩を後押しする、静かで確かな伴走者となるはずです。日々の暮らしに潜む“詰まり”を見つめ、整える。それだけで、私たちの毎日は、思いがけないほど滑らかに、豊かに変わっていくのです。

コメント