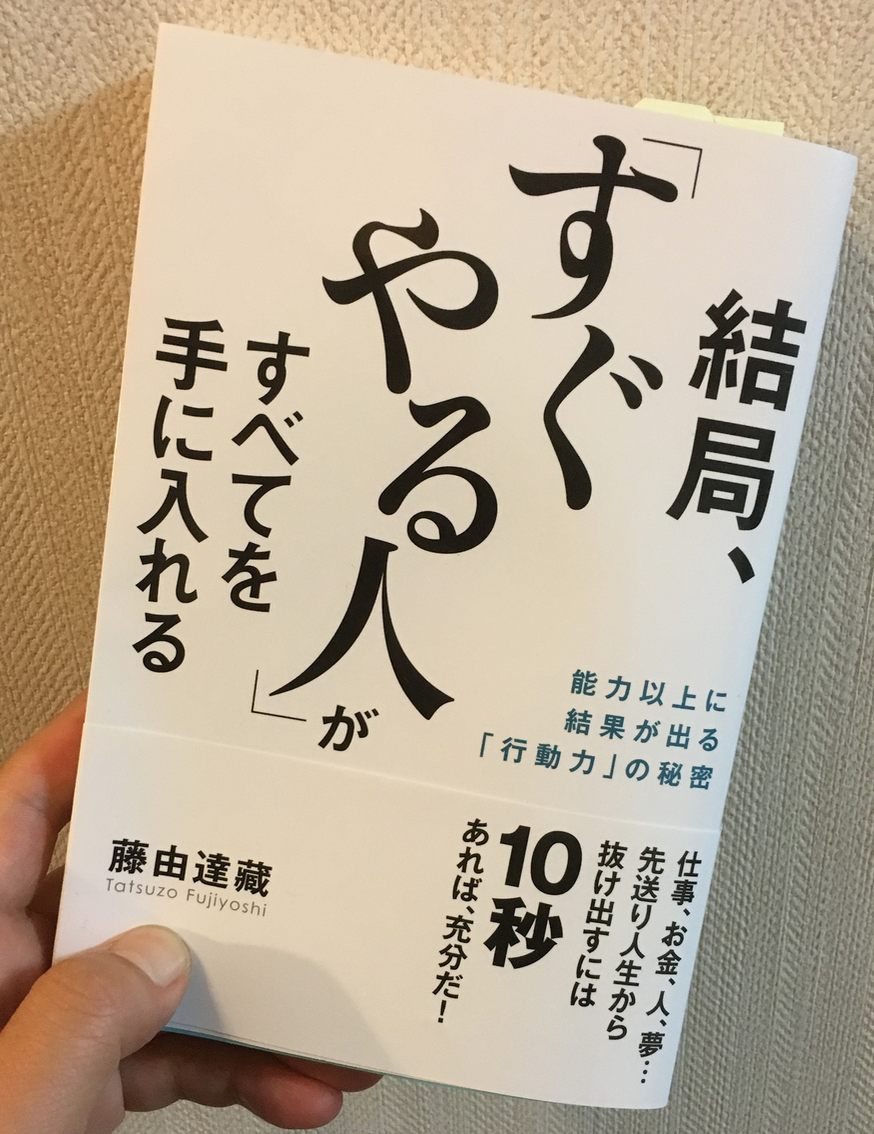

仕組み化する人はうまくいく 先延ばしをなくし「すぐやる人」になる55の法則

野呂エイシロウ

アスコム

仕組み化する人はうまくいく 先延ばしをなくし「すぐやる人」になる55の法則 (野呂エイシロウ)の要約

「やらなければいけないのに動けない」──その原因は、意志の弱さではなく、行動を支える仕組みが整っていないことにあります。本書では、目的と結果を明確にしたスケジューリング、睡眠や家族との時間を含めた行動設計、さらに10分間のシミュレーションなど、「すぐに動ける状態」をつくるための具体策が55のルールとして提示されています。行動を変えたい方におすすめの一冊です。

準備、習慣、ルーティンが生産性を高めてくれる理由

やる気に頼るな。「自分を動かす仕組み」を作れ。(野呂エイシロウ)

「やらなきゃいけないことがあるのに、なぜか手がつかない」。 「あとでやろう」が口癖になり、気づけば締切間際に焦りながら作業をする。そんな先延ばし癖に悩むビジネスパーソンは多いのではないでしょうか?

実のところ、私自身もかつてはその典型でした。いくつものタスクに追われ、「どれから手をつければいいのかわからない」「やる気が出ない」「集中力が続かない」といった、目に見えにくいストレスと日々格闘していた時期がありました。

意志の力だけで自分を動かそうと試みても、思うように進まない日が続くと、無力感に襲われます。そして、「自分はなんて意思が弱いんだ」と責めるようになり、ますます前に進めなくなります。これは個人の根性や性格の問題ではなく、多くの現代人が抱える構造的な課題なのだと思います。

私が44歳で断酒を決意し、習慣術の本を読み漁るようになってから、ようやく気づいたのは、「人は意志だけでは動けない」という、シンプルで本質的な真実でした。 言い換えれば、意志の力に頼らずとも自然に動ける「仕組み」を設計すれば、人は無理なく行動できるようになるのです。

つまり、先延ばしの問題は精神論で乗り越えるものではなく、仕組みづくりと習慣デザインの問題なのです。この視点を取り入れることで、私の人生は大きく変わり始めました。

先日、野呂エイシロウ氏の仕組み化する人はうまくいく 先延ばしをなくし「すぐやる人」になる55の法則をご恵贈いただき、拝読しました。ページをめくるうちに感じたのは、野呂氏のメッセージが、まさに私自身がかつて膨大な数の書籍から必死に見出そうとしていたエッセンスを、実にわかりやすく、かつ再現性高く体系化しているということでした。

準備、習慣、ルーティン――自分を自律的に動かすための「仕組み」を持つことこそが、個人の生産性を安定的に高める、最も確実な方法であることを野呂氏は本書でわかりやすく、かつ具体的に説いています。細かな行動をきちんと計画し、それを実行可能にする仕組みを作ることで、私たちは主体的に動けるようになります。

とくに印象的だったのは、スケジュールの書き方に関する提案です。多くの人は、「締め切り」「打ち合わせ」など、タスク名だけをカレンダーに記入しがちです。しかし、それでは予定は単なる作業のリストになってしまい、行動の意味づけが抜け落ちてしまいます。

本書では、「何のためにやるのか」という目的と、「何を達成したいのか」という結果目標を、あらかじめ具体的に書き出すことを推奨しています。たとえば、単に「資料作成」と記すのではなく、「クライアントの売上アップのためのコミュニケーション企画の提案資料を、17時から18時で完成」といったように、目的・成果・期限を明確に設定します。このように記述するだけで、タスクに対する意識と取り組み方は大きく変わります。

目的と結果が明確になれば、その作業は単なるやることではなく、意味ある行動として認識されるようになります。その結果、集中力は高まり、行動へのスイッチも自然と入ります。

また、スケジュール全体を俯瞰することで、関連する準備行動への意識も高まり、情報収集や資料の読み込み、新聞・書籍に目を通すといった行動も自然に促されるようになります。目的を言語化しておくことが、タスクに向かう前段階の「知的なウォームアップ」としても機能するのです。

これらは単なるスケジュール管理のテクニックではなく、行動を意図通りに発動させるための設計技術です。予定表は、タスクを並べるチェックリストではなく、自分の意思や意図を可視化するツールとして使うべきです。

目的と結果目標を含めてスケジュールに書き込むことで、カレンダーは「未来の予言書」へと変わります。やる気に頼らずに、動ける状態を設計する。それこそが、行動を継続させるための本質的な仕組みであり、本書が私たちに教えてくれる最も実践的なメッセージなのです。

仕事の質が高い人は「睡眠ファースト」でスケジューリングする。

本書の中でも特に共感を覚えたのは、「睡眠を予定の中心に据える」という考え方です。多くのビジネスパーソンが、日中のタスクを詰め込みすぎた結果として睡眠時間を削っていますが、それは短期的なリターンと引き換えに、長期的なパフォーマンスを犠牲にしている行動です。

かつての私もそうでした。アルコールに依存していた頃は、夜遅くまで飲み続け、睡眠を犠牲にしていました。慢性的な睡眠不足と二日酔いで、昼間の生産性を自ら下げていたのです。

44歳の頃、体調を崩したことをきっかけに、私は本気で断酒を決意しました。そして、生活リズムを夜型から朝型へと大きく切り替え、まずは「睡眠時間をスケジュールの最優先事項として扱う」ことから始めました。具体的には、朝4時に起床し、午前中のうちに重要なタスクを終わらせるというルールを徹底しました。

意志の力に頼らず、習慣の力を活用することで、午前中を自分にとってのゴールデンタイムに変えていったのです。 それだけで、頭の冴えが明らかに変わりました。日中の集中力は持続し、朝の数時間だけで重要な仕事が片付き、午後には心に余裕を持って過ごすことができるようになりました。

この変化は、睡眠という「仕組み」を整えたことによって生まれた成果です。やる気に頼らずとも、脳と身体のコンディションさえ整えば、人は自然に行動できる──そのことを、私は身をもって実感しました。これは精神論ではなく、構造を最適化したことによる変化です。

この習慣を基盤に、私は「朝の読書」と「書評ブログの執筆」を日課に取り入れていきました。インプットとアウトプットを朝のルーティンにすることで、知識が定着し、言語化能力も確実に高まっていきました。その積み重ねが実を結び、書籍の出版という機会につながり、さらにいくつかのベンチャー企業で社外取締役やアドバイザーとしてお声がけをいただくようにもなりました。これらすべてが、「仕組み化」の延長線上にある成果であると捉えています。

シミュレーションで行動が変わる、結果が変わる!

ポイントは、「自分が活躍しているシミュレーション」をすること。企画が通る、発言をする、会議の中心人物になるなどのシミユレーションの時間、わずか10分です。目をつぶっていろいろと考えていきます。

脳は、現実と想像を厳密に区別していません。心理学や神経科学の分野では、想像上の映像が実際の体験とほぼ同様の神経反応を引き起こすことが示されています。トップアスリートがイメージトレーニングを重要視するのは、まさにこの脳の特性を活用するためです。具体的な行動のシーンを脳内で「映像として再生する」ことで、実際の行動に対する心理的な準備が整い、パフォーマンスが高まることが分かっています。

この仕組みは、ビジネスパーソンの日常にも十分応用可能です。会議で堂々と発言し、企画が通る場面。周囲を巻き込み、会議の中心人物として存在感を示す場面。こうした具体的なシーンを10分間、目を閉じて詳細にイメージするだけで、脳は「その状況を経験した」と認識します。その結果、実際の場面での緊張や迷いが軽減され、行動の質とスピードが確実に変化します。

私自身、この「映像的シミュレーション」を毎朝の習慣としています。その日一日をどう動くか、どこで集中すべきかを具体的に想像し、紙に書き出して構造化します。その後、神社に立ち寄り、心を整えながらもう一度そのイメージを再確認します。そうすることで、一日のなかで起こる出来事に対して、即興ではなく「設計された反応」が取れるようになりました。

また本書が示す重要な視点のひとつが、「家族との時間も戦略的に予定に組み込むべき対象である」という点です。多くの人が、仕事の合間やスキマ時間に「家族サービス」をする感覚で接しています。しかしそのような接し方では、家族との時間は常に後回しにされ、余りものになってしまいがちです。

私もかつては、「仕事が落ち着いたら家族と過ごそう」と考えていました。しかし、年齢を重ね、多くの書籍や他者の経験に触れる中で、少しずつ考え方が変わっていきました。

朝食をともにとる時間、旅行やドライブをする時間、美術館に一緒に行く時間。たとえ短くても、こうした時間を「先に予定として押さえる」ことが、関係性の質を大きく左右するのです。 実際にこの考え方を取り入れることで、家族との関係はより深まり、心の安定が生まれました。

その内面の変化は、結果として仕事にも良い影響を及ぼしています。ストレスの軽減、集中力の向上、意思決定の明確化など、効果は多岐にわたります。

本書の優れている点は、「努力しよう」という精神論ではなく、「努力が継続できる構造をいかに整えるか」という視点に立脚しているところです。意思の強さに頼らず、環境とルールを整備することで、行動そのものが持続可能になります。やる気に依存するのではなく、やる気がなくても動ける状態を仕組み化する。それこそが、本書が提案する最も現実的で効果的なアプローチです。

特筆すべきは、野呂氏が提示する55のルールが、極端な方法論ではなく高い再現性を備えている点です。タスクの優先順位づけ、習慣の定着、スケジュールの可視化といったアプローチは、どれも即実践が可能であり、忙しいビジネスパーソンにも無理なく組み込める内容になっています。

目的が明確であればあるほど、予定の重要度が可視化され、行動の優先順位も自ずと整理されていきます。 このようにして構造化された一日は、精神的なストレスを減らし、意志の消耗を避けながら、成果を最大化してくれます。仕組みが整えば、行動は自然に動き出す。その原則を丁寧に教えてくれるのが本書の最大の価値です。

時間の使い方を根本から見直したい方、行動力を高めたい方にとって、本書の具体的なアドバイスが役立つはずです。

本書はアスコム様からご恵贈いただきました。

コメント