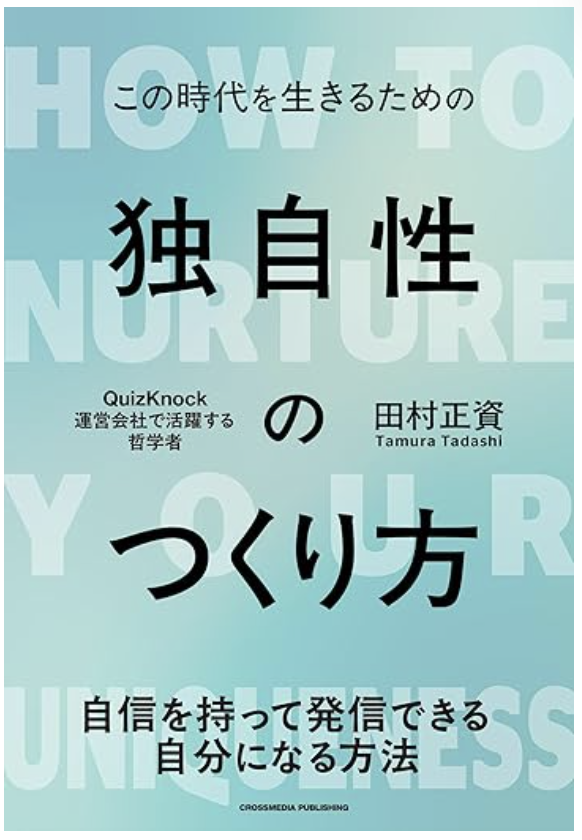

独自性のつくり方

田村正資

クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

独自性のつくり方(田村正資)の要約

田村正資氏の『独自性のつくり方』は、競争社会で無意識に失われがちな自分らしさを取り戻す方法を提示しています。既存の評価基準の土俵から半歩離れ、自分の価値観を起点に独自の文脈を築くことが重要だと説きます。違和感の記録や「連続性・共通性の原則」によって点と点がつながり、独自性は輪郭を現します。選ばれなかった経験や知識(地)が、選ばれた表現(図)の価値を決めるため、余白や退屈の時間が創造の土壌になります。

自分の価値は誰かとの比較だけで決まるわけではない。

他人との比較によって毀損されることのないような自分らしさ(自己満足)を見つけ、独自性として育てていく。(田村正資)

競争社会の中で生きる私たちは、多くの場合、無意識に自分らしさを手放していきます。子どもの頃から学校では成績や順位で比較され、社会に出れば売上や評価指標にさらされる。SNSを開けば、世界中から「これがすごい」「これが正しい」という基準が洪水のように流れ込んできます。

そうした環境に長く身を置いていると、自分の成長を自分自身の基準で測ることが難しくなり、他者から与えられる数値や評価が価値のすべてであるかのように錯覚してしまうのです。やがて、自分の中にあった好奇心や独特の感覚は押し込められ、「勝つこと」や「正しさ」に適合することだけが優先されてしまいます。

こうした構造の中で生きることは、短期的な達成感をもたらす一方で、長期的には摩耗や疲弊を招きます。人によっては、朝目覚めた瞬間から今日こなすべきタスクの重みに押しつぶされそうになり、夜眠る前には明日への不安を抱えたまま目を閉じることになるかもしれません。それはまるで、マラソンのゴールが常に遠ざかっていくような感覚です。

哲学者の田村正資氏の独自性のつくり方は、この無意識の同調圧力から半歩離れるための方法を示してくれます。AIが瞬時に最適解を導き出す時代において、人間が効率や正しさだけで競うことにどれほど意味があるのか。本書はその根本的な問いに向き合い、「自分の価値は誰かとの比較だけで決まるわけではない」と語ります。

本書が提案する「独自性」とは、既存の評価基準が支配する土俵から静かに降り、自分だけの文脈をつくることです。それは社会から離れて孤立することではなく、自分が信じる価値を起点にしながら他者とつながることを意味します。この「文脈をつくる」という発想は、俳句や短歌といった定型詩の世界にも通じます。限られた字数という制約の中で、季節感や感情、情景をぎゅっと凝縮して表現する俳句は、言葉を選び取る行為そのものが文脈の創造です。

そして、この定型というルールは、むしろ私たちにとって「記録してみよう」という心理的ハードルを下げ、日々の中で小さな発見や思いを形にする後押しをしてくれます。これは、自分たちだけの場や意味の世界を創り出す行為でもあります。 そのためには、比較対象を外に求めず、自分の中の変化に目を向けることが欠かせません。昨日よりほんの少し成長した、同じ場面で以前とは違う判断ができた──そんな小さな変化の積み重ねが、外部の評価に左右されない自己満足を育て、やがて揺るぎない独自性へとつながっていきます。

小説家の村上春樹氏が毎日欠かさずランニングを続けるのも、誰かと競い合うためではなく、自分自身との対話の時間を持つためだと言われています。日々の中で微細な変化を感じ取り、それを肯定していくことが、創造の大切な原動力になるのです。

田村氏は、この姿勢が競争を否定するものではないと強調します。確かに競争には効用があり、他者と切磋琢磨することで短期間でスキルが伸びることもあります。しかし、人生のすべてを競争モデルで走り続けるのは、長距離マラソンを全力疾走し続けるようなものです。燃え尽きるのは時間の問題でしょう。

だからこそ、心を半歩だけ競争の外に置くことが大切です。自然の中に身を置き、あえて走らない午後を過ごすような余白を持つ。その余白の中で、競争に囚われていた頃には見えなかった風景や喜びに出会うことができます。

そして、自分がこれまで積み重ねてきた行為や経験──すなわち自己満足の断片をひとつずつつなぎ合わせ、それを他者にも理解できる形で共有していくこと。それは、独自性を形づくるための大きな挑戦であり、自分と社会の間に新しい回路をつくる営みなのです。

違和感がつなぐ点と点──独自性が形になる瞬間

違和感を丁寧に言葉にして記録していく。それを続けていくと、やがてその記録が引き寄せ合ってネットワークを形成し、あなた自身の在り方を映し出す鏡となっていくのです。

自分がこれまで積み重ねてきた行為や経験──すなわち自己満足の断片をひとつずつつなぎ合わせ、それを他者にも理解できる形で共有していくこと。それは、独自性を形づくるための大きな挑戦であり、自分と社会の間に新しい回路をつくる営みなのです。

実存を捉え直すとは、過去の自分を否定し切り捨てることではありません。むしろ今の自分と過去の自分との間に確かなつながりを見いだし、強みや自信、愛着や信念を育てることです。この視点は、フランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティのテクストと長年向き合う中で著者の中に根づいていったと言います。

もっとも、他者とまったく異なるだけでは、価値として認められるわけではありません。自分の自己満足を他者が理解できる形式に落とし込み、共感や納得を呼び起こす要素と結びつける必要があります。これは言葉であれ映像であれ、相手に届くための翻訳作業です。本当の独自性とは、社会にも自分の世界にも片足を置き、「みんなに理解できる部分」と「自分だけが知る価値」を織り交ぜながら提示できる状態なのです。

世界との関係は、「環境」「技能・関心」「行動目標」という3つの要素の掛け合わせとして整理できます。これらは日常生活の中で無意識に作用しており、独自性の種はこの背景=「地」に宿ります。

「環境」と「技能・関心」を更新する手がかりは日々の習慣に、「行動目標」を更新する手がかりは自分に投げかける問いにあります。私たちの経験は、習慣によって形づくられた「地」と、問いによって焦点が当たる「図」が重なり合うことで構成されているのです。

独自性の芽が顔を出すきっかけは、多くの場合「違和感」です。異文化との出会い、異なる技能や関心を持つ人との対話、自分自身の変化や成長の実感──そうした瞬間にふっと訪れる感覚です。違和感はときに不快ですが、「あなたはこういう人間だ」という自己認識のサインでもあります。この感覚を言葉にして記録し続けることで、経験の点と点がつながり、やがて自分の在り方を映すネットワークが形成されます。

私自身、この書評ブログを継続する中で、著者の言葉との対話を記録し続けてきました。それらが時間をかけて結びつくことで、新しい視点や独自のアイデアが生まれます。また、読者からのフィードバックも多くの気づきを与えてくれ、自分の独自性を磨く大切な糧となっています。

こうした気づきをさらに深めるうえで役立つのが、「連続性の原則」と「共通性の原則」です。連続性は、同じ対象を時間をかけて観察し、その変化や深まりを捉える方法。共通性は、一見無関係に見えるもの同士の間に意外な共通点を見出す方法です。この 2つを組み合わせることで、「他者に伝わる価値」と「自分だけが知る価値」が自然に重なります。

スティーブ・ジョブズが語った「Connecting the dots(点と点をつなぐ)」は、まさにこの発想です。ばらばらに見える経験や知識も、後から振り返ったときに必然的なつながりを持ち、独自性が鮮やかに輪郭を現します。図は地から芽生えるだけでなく、地に新しい栄養を与え、その土壌をさらに豊かにしていくのです。

さらに、「図と地の思考」から見れば、選ばれなかったもの(地)が、選ばれたもの(図)の価値を決めています。候補や引き出しが多ければ多いほど、最終的に選ばれる表現やアイデアは深みを増します。そのためには、意識的に余白や退屈の時間を確保し、地を豊かに育てることが欠かせません。書棚の積ん読本や書き散らしたメモ、やりかけの企画──そうした未整理の断片こそが、新しい発想の土壌になるのです。

田村氏はこう語ります。「他人におすすめできる自分でいよう」。他者を出し抜くことでしか成立しない生き方は、誰にも薦められません。だからこそ、自己満足を突き詰め、「みんなが自分のように生きたら世の中はもっと面白くなる」と思えるような在り方を目指す。それが、競争から半歩離れて見つかる、本当の独自性なのです。

さらに著者は、「選ばれなかったもの」が価値を決めると繰り返し説きます。豊富な選択肢や言葉のストック(地)を蓄えるほど、選ばれた表現(図)は研ぎ澄まされ、豊かになります。だからこそ、あえて余白や静かな時間をつくり、意識を解き放つことで、地は自然に肥沃になっていきます。

自己満足を追求するとは、「他人に薦められる自分」を育てることです。短期的に人を出し抜く方法は長続きせず、やがて誰にも薦められない生き方になります。もし「自分のような人が増えたら素敵な社会になる」と思えるなら、その自己満足は胸を張って共有できるはずです。田村氏の語る独自性のつくり方は、そんな未来の姿を静かに描き出しています。

コメント