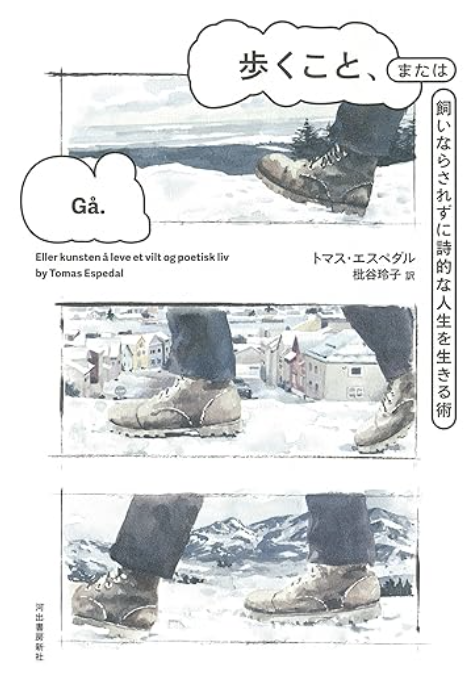

歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術

トマス・エスペダル

河出書房新社

歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術(トマス・エスペダル)の要約

トマス・エスペダルの『歩くこと』は、歩行を通して人生や孤独、創造と向き合う旅の記録です。主人公は秩序ある生活を捨て、哲学者たちの思索を胸に放浪者として歩き続けます。風景を描き、言葉と向き合い、現代社会の効率主義に静かに抗いながら、自分自身と再び出会っていく。本書は、歩くことと書くことが深く結びついた、詩的で力強い人生の再構築の物語です。

「歩くこと」で人生をやり直し、幸福になる方法

お前が幸福なのは、歩いているからだと。(トマス・エスペダル)

歩くことの素晴らしさについて書かれた書籍を、このブログでは何度も紹介してきましたが、今日はトマス・エスペダルの歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術(原題: Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv)』を取り上げます。

主人公はかつて結婚をし、子どもを育て、四年間の主夫生活を送りました。しかし、結婚生活にも田舎暮らしにも、そして物を書かない日々にも耐えられなくなります。新しい関係や夢を求め、再び筆をとり、本を出版し、恋人を得ますが、その恋人にも去られてしまいます。

やけになって酒を浴びるように飲んだ後、ある日、近所の道を歩いていてふいに幸福が訪れる。そこから物語は始まります。

秩序立った生活を捨て、放浪者になることを決意した彼は、スーツにシャツ、ドクターマーチンのブーツという少し滑稽な姿で、土砂降りのラーンから歩く旅をスタートします。

書くこと、考えることの次にお前が愛するのは、歩くことだ。それをお前の職業にすればよいではないか。放浪者に、徒歩旅行者になるのだ。

彼は実際に歩きながら見た風景を克明に描き、過去の徒歩旅行を振り返りつつ、思想家との対話を重ねます。アリストテレス、ルソー、ニーチェ、ボードレール、キルケゴール、ヘーゲルなどの哲学者の言葉は、歩行のリズムに重なり合い、エスペダル自身の思索を深めていきます。

ルソーの「歩くことで、思考は刺激され、新鮮になる」という言葉が紹介されていますが、共感しかありません。私たちは歩くことで、頭を活性化させ、移動することで新たな発見を得られるのです。歩く者は自由を知り、自らの道を選べるのです。また、キルケゴールは歩くことで、最高の思考にたどり着いたのです。

翻訳を担当した枇谷玲子氏が指摘するように「gå(歩く)」というノルウェー語の多義性が本書の魅力を高めています。それは「堕落する」、「飲みに行く」、「愛する人の元を去る」といった意味にも枝分かれし、歩行は単なる外的な移動にとどまらず、喪失や逃避、そして新たな自由の探求を含む行為として描かれます。 歩くことで主人公は外の世界に身を投じ、同時に自らの内的世界へと深く分け入っていきます。

ランボーの足跡をなぞるように旅を続ける主人公の道程は、単なる移動ではなく、現実と文学、過去と現在を往還する思索的な営みとして描かれています。放浪という行為そのものが生き方の表現であり、存在のスタイルとなっているのです。ときに酒に溺れ、浮浪者のようにさまよい、周囲と軋轢を生む姿は、単なる逸脱ではなく、人間とは何かという根源的な問いを読者に突きつけます。

本書の副題にある「飼いならされずに詩的な人生を生きる術」という言葉は、現代社会への静かな抵抗でもあります。効率や成果ばかりが求められる今の世の中に対して、自分のリズムで生きるという意志が込められているのです。

ノルウェーを歩くなかで、彼はこの国から少しずつ失われていったものに思いを馳せます。かつて盛んだった酪農や農業は減り、豊かな自然も開発に押されて後退し、地域に根ざした文化や産業も静かに姿を消していきました。彼はそんな風景を目にしながら、大切な何かがこぼれ落ちていることに気づいていきます。

町には大きすぎる家が並び、道路は車で埋め尽くされています。整った街並みや便利な暮らしの裏側に、どこか寂しさや虚しさのようなものが感じられます。人々は豊かになったと思っているかもしれませんが、それは本当に望んでいた豊かさなのか──。その問いは、彼の中だけでなく、日本で暮らす私たちにも響きます。

今の日本にも、似たような光景が広がっています。山を削って並ぶ太陽光パネルや、どこにでもあるチェーン店の連続が、地域ごとの個性を奪っていく。昔はその土地ならではの匂いや音、季節の移ろいを感じられた風景が、今ではどこも同じようになりつつあるのです。

私たちは便利さを手に入れる代わりに、何を失ってきたのでしょうか。その問いは、彼の旅を通してそっと投げかけられ、日本で暮らす私たち自身にも返ってきます。気づかないうちに見えなくなっていたものを、もう一度ゆっくりと見つめ直したくなる──そんな思いが強くなるのです。

トマス・エスペダルが教えてくれる「歩くこと」と「書くこと」の力

郵便道路がメリンゲンの町に向かって延びていく。農場の門をくぐり抜けながら私は、孤独の起源は言葉に違いないと考えた。それは美しい道だった。かつては郵便物を徒歩で運搬するのに使われていたそうだ。手紙自体が孤独の象徴ではないだろうか?書き物机で一人、別れの手紙を、ラブ・レターを書く人。その運命を中に入れて封をするその黄色い封筒は──手紙は、孤独から解き放たれるためでなく、孤独に封をするために書かれるのではないか。郵便道路を一人、歩いていると、そんな考えが頭に浮かんだ。

孤独というものは、私たちがもっとも避けたいものとして語られることが多いです。仲間や家族に囲まれることが幸福の証とされ、孤独は欠落や弱さの象徴のように扱われがちです。

しかし、著者のエスペダルは孤独は欠陥ではなく、人間を人間たらしめる本質的な経験であり、詩や思索、そして創造の源泉だと捉えています。言葉は人と人を結びつけるためにありますが、同時にその距離や隔たりを可視化する働きも持っています。

手紙を書くという行為もまた、孤独を消すためではなく、むしろ孤独に形を与え、それを確認し、封じ込めるための営みだと考えられます。孤独は沈黙の中にあるのではなく、むしろ言葉の中に生まれるのです。その逆説に気づいたとき、私たちは孤独を否定すべきものではなく、受け止め、変換し、価値へと結び直すことができるようになります。

孤独は人を蝕むのではなく、人を深め、未来を切り開くための土壌です。だからこそ、孤独を避けるのではなく、自らの糧とする姿勢が求められます。

エスペダルが教えてくれるのは、孤独の中でこそ自由が芽生え、孤独を経てこそ人は本当に他者とつながれるのだということです。 この逆説を理解することは、私たちにとって極めて重要です。孤独を遠ざけるのではなく、創造と成長の資産として引き受けるーこの態度こそが、実りある人生を築くための第一歩になると思えてきます。

人生には、自らにこう語りかける時期がある。「お前はどうしようもない人間だ」と。人生には、自堕落になる時期もある。溺れる時期が。お前は飲み、溶け、沈む。お前は底に辿り着こうと、必死になる。お前は下に行こうとする。お前は転落しつつある。この破壊行為の報酬は、快楽だ。 私が酒を飲むのには、より明快な理由がある。アルコールが好きだから。それに、このバーが好きだから。ここにいると落ち着く。よいバーだ。バーはよい場所だ。酒を酌み交わす場所。バーは卑猥な家であり、どうしようもない部屋でもある。

私はこのエピソードを読みながら、かつて自分自身が酒に溺れていた頃の情けなさを思い出しました。酒をやめ、生活からアルコールが消えたとき、ぽっかりと穴が空き、何をしていいのか分からない日々がありました。その空白を埋めてくれたのが、本を読むこと、そして街を彷徨いながらオーディオブックを聴くことでした。

歩くことで時間を持て余すのではなく、むしろ自分自身と再び出会う機会が生まれ、言葉が血肉となっていきました。 エスペダルが酒から歩行へと移行したように、私自身も酒を手放した先で「読むこと」「聴くこと」「歩くこと」によって、再び人生のリズムを取り戻しました。

破壊の快楽から抜け出したあとに見える風景は、静かでありながら力強いものです。本書を読むと、歩くことがただの移動ではなく、人生を詩的に生き直すための最もシンプルで根源的な行為なのだと実感させられます。

本書は2部構成になっています。第1部では、旅に出る前の内省や過去の回想が中心に据えられています。フィヨルド地帯の美しい景色を歩きながらも、引用や思索が幾重にも重なっていくため、読者によっては読み進めることに少し負荷を感じるかもしれません。

しかし、その重さは単なる停滞ではなく、むしろ孤独や喪失を真正面から受け止めようとする著者の精神のあり方を明確に示しています。ページを重ねるにつれ、その思索の厚みは読者側にも静かに伝わり、作品は旅行記の枠を超えて、人生の断章を記録したかのような印象を与えます。

物語は第1部の終盤にさしかかる頃から、少しずつトーンが変わっていきます。第2部へと移行するその流れは、ごく自然でありながらも確かな転換を感じさせ、読者の意識も静かに切り替わっていきます。

そこから始まるのは、ギリシャからトルコへと続く徒歩の旅。ひとつひとつの足取りの中に、目に映る風景や出会う人々の姿が刻まれ、その場に立ち会っているような臨場感を覚えました。 かつて引用や思索に包まれていた内面的な世界は、次第に外側へと開かれていきます。

そこには確かに人間の温度があり、土地の息遣いがあり、ただの思索とは異なる“今ここにある現実”が宿っていました。静かな旅だったはずなのに、読んでいるこちらの鼓動までもが少しずつ速まっていくような感覚になります。

特に心に残ったのは、パリの街の描写です。街を歩く中で、エリック・サティの孤独を感じ取り、そしてジャコメッティの創作の源となった娼婦たちの存在が語られていきます。そこにあるのは第1部で描かれた哲学者たちとの知的な対話とはまったく異なる、むき出しの感情や衝動、狂気をはらんだ生の風景です。彼らのクレイジーな世界が浮かび上がることで、前半とのコントラストがより際立ちます。

ジャコメッティが歩きながら人間の動きを観察し、新たな彫刻の世界をつくり出していったというくだりには、不思議と著者自身の旅とも重なるものを感じました。ただ風景を消費するのではなく、歩くという行為そのものが、思索や創造につながっていくという静かな確信のようなものが、作品全体に流れています。

そして、主人公を騙そうとするトルコ人とのやりとりにはスリリングな緊張感が走り、イスタンブールの街に漂う妖しさも相まって、物語にさらなる深みを与えていました。ただの旅路ではなく、人間の本質とすれ違うような瞬間が幾度も描かれていて、その一つひとつが心に残ります。

著者エスペダルの歩行記は、内省から外界へと広がる二重の旅を描いています。前半の密度の濃い哲学的な思索があるからこそ、後半の旅行記が一層生き生きと響き、歩くことの喜びや世界と触れ合う豊かさが際立って感じられるのです。

普段は小説をこのブログで取り上げることはほとんどありません。しかし本書は、歩くことと書くことを強く結びつけた稀有な作品であり、著者の世界観そのものが読む者に多くの示唆を与えてくれます。

歩くという行為を通して、人生の痛みや孤独をどう引き受け、言葉へと変えていくのか。その過程は、単なる物語にとどまらず、私たち自身の生き方や働き方にまで響いてきます。

コメント