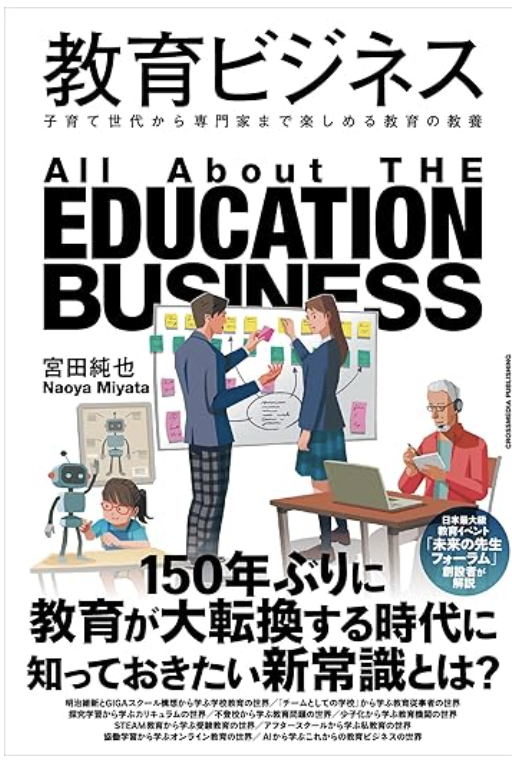

教育ビジネス 子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養

宮田純也

クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

教育ビジネス 子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養(宮田純也)の要約

社会構造が大きく変化し、人生100年時代を迎える現代において、教育の役割は大きく変わりつつあります。もはや一度きりの学びでは不十分であり、自ら考え、行動し、社会に貢献できる力を育む教育が求められています。宮田純也氏は、教育を単なる知識の伝達や育成の枠にとどめず、社会やビジネスとの接点から捉え直し、変化の激しい時代における学びの本質を鋭く掘り下げています。

現代の教育に求められていること

教育について考えることは、自分の生きている社会について考えることであり、そして、自分自身について考えることです。(宮田純也)

社会の構造や価値観が急速に変化するなかで、教育に求められる役割も大きく変わりつつあります。特に「人生100年時代」と言われる現代においては、一度きりの学びでは対応できない場面が増え、リスキリングやリカレント教育の重要性が高まっています。

しかし、こうした新たなニーズに対して、従来の教育システムだけでは十分に応えることが難しいのが現実です。こうした課題に対し、教育を単なる「育成」や「訓練」の枠にとどめず、ビジネスや社会との接点から捉え直すことが求められています。

宮田純也氏の教育ビジネス 子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養は、まさにそのような視点から、現代教育が抱える問題とその可能性を鋭く掘り下げています。宮田氏は教育コンサルタントとして長年現場に携わり、その実践知を活かして多角的に教育を分析しています。

その内容は非常に示唆に富み、読者に多くの気づきを与えてくれます。大学で起業論を教える私にとっても、本書の内容は新鮮かつ刺激的で、教育の未来に対する見方を一段深める機会となりました。

教育について考えることは、自分の生きている社会について考えることであり、そして、自分自身について考えることだと著者は指摘します。これまでの教育は、与えられた価値観や目標のもとで行動する人を育てることに重点が置かれてきました。

しかし、これからの時代は、個人が自ら多様な価値観や目標を構築し、自発的に行動できる力を育てる教育への転換が求められています。 人間は、過去を受け継ぐ存在であると同時に、未来を創造する存在でもあります。過去は単なる歴史ではなく、未来を築くための土台です。社会を継承しながら、それを超えて新たな社会を生み出すという人間の創造性は、教育の本質を考える上で重要な鍵となります。

人は社会の一部でありながら、それを乗り越えていく自由な主体でもあるという前提に立つとき、教育の目的もまた、受動的な知識の伝達から、主体的な自己形成と社会創造へと移行していくべきだと考えられます。

工業社会においては、学歴や資格といった形式的な指標が能力を測る尺度として機能していました。東京大学の卒業や英検1級の取得といった実績が、個人の価値を保証する「必要十分条件」と見なされていたのは、情報処理能力がそのまま社会的価値に直結していたからです。

しかし、情報革命によって知識が急速に陳腐化し、グローバル化によって社会の枠組みが複雑化した現在においては、そうした評価軸は再定義されつつあります。 いま問われているのは、知識そのものではなく、それをどう活かすかという実行力であり、何を成し遂げたかという実績です。

つまり、かつての「必要十分条件」はもはや通用せず、知識や資格は「必要条件」にとどまり、それ以上に価値創造や行動の成果が重視されるようになっています。

VUCAと呼ばれる予測困難な時代では、ベルトコンベヤーに乗っているかのように受け身でキャリアや人生を形成することは困難です。だからこそ、自らのスキルや能力を活かして社会に貢献し、実績を残していくという実質的なものが求められる時代になったと言えるでしょう。キャリア形成が受動から能動へと変化しているのです。

不確実性が常態化するVUCA時代においては、与えられた進路に従って歩むだけのキャリア形成は、現実に対応しきれなくなっています。個人が自らの意思で選択を重ね、変化の中に機会を見出しながら進路を切り拓いていく姿勢が不可欠です。

このような時代背景を受けて、教育にも変革が求められています。従来の知識中心の教育モデルから、資質や能力の育成を軸とする「コンピテンシー基盤型」の学びへと、教育の焦点は明確に移行しつつあります。

AIの活用が前提となる時代においては、「何を知っているか」だけでは、個人の価値を示すには不十分です。情報の蓄積そのものよりも、それをどう活用し、どのような文脈で思考を展開し、社会に対して意味あるかたちで還元できるかが問われています。もはや知識は差別化の材料ではなく、スタートラインにすぎません。

私自身の授業でも、AIを用いることはもはや特別なことではなく、ごく自然な学習環境の一部となっています。むしろ重視しているのは、そうしたツールを前提としたうえで、学生一人ひとりがいかに思考を深め、独自の問いを立て、自らの視点でアウトプットを構築できるかという点です。

OECDが示す「ラーニング・コンパス2030」も、こうした教育の再構築を国際的な潮流として位置づけています。知識の保持ではなく、活用と応用に重きを置いた学びが、各国で重視され始めています。 本質的な学びとは、外から与えられた課題をこなすことではなく、自ら課題を設定し、多様な他者との対話を通して思考を深化させ、その結果を社会に対して働きかけていくプロセスに他なりません。

人生100年時代に無形資産が重要な理由

これからの人生が予測できないときには、さまざまな方向に移行できる選択肢を持っていることが大切です。 選択肢がないため自分では選択していない受動的な状態から、選択肢を持って自ら選んでいくという主体的な状態を創り出していくことが大切です。

不確実性が常態化するVUCAの時代においては、自らの意思で進む方向を選択できる力が、これまで以上に重要になっています。選択肢を持たないままでは、変化に流されるだけの受動的な生き方に陥ってしまいます。

そうした状況を避けるためにも、自分の可能性を広げ、その中から意志をもって進路を選び取る姿勢が求められています。 このような環境変化を踏まえれば、教育の役割も見直されるべき段階にあると言えます。

知識を一方向的に伝える手段としての教育はすでに限界を迎えており、いま必要とされているのは、個人が問いを立て、自ら意味を構築し、思考を深めていく力を育てるプロセスとしての教育です。

人生にも学びにも、あらかじめ用意された正解は存在しません。ゆえに本質的に重要なのは、「何を知っているか」ではなく、「何を問うか」「どう考えるか」「いかに選択し行動するか」という姿勢です。こうした思考の積み重ねを通じてこそ、個人は社会と対等に関わりながら、自らの役割や価値を主体的に築いていくことが可能になります。

人生がマルチステージ化するなかで、「教育・仕事・老後」という直線的な人生モデルはすでに機能しなくなっています。人は人生の各段階で学び直し、異なる経験を重ねながら、自らの可能性を更新していく必要があります。私自身も、読書やベンチャー経営者とのミーティングを通じて刺激を受け続けています。

60代を迎えた今でも、イノベーションの現場に関わることで新たな視点を得ることができています。大学生との授業における対話からも多くの学びがあり、若い世代の柔軟な思考に触れることは、自分の認識を問い直す契機となっています。

現代においては、他者やAIに代替されにくい希少なキャリアを構築することが、安定と自律の鍵となります。そのためには、思考の柔軟性や情報の選別力、独自の視点が欠かせません。知識の活用力が問われる時代において、継続的な学びと経験の再構築が必要です。

人生100年時代においては、金銭や不動産といった有形資産だけでなく、スキルや健康、人間関係などの無形資産が重要性を増しています。中でも、所得の基盤となる知識やスキルは「生産性資産」、心身の健康や幸福感は「活力資産」、そして自己認知やネットワーク、新しい経験への柔軟な姿勢は「変身資産」として捉えることができます。

これらの無形資産は、仕事や社会活動のなかで活用されることで有形資産へと転換され、逆に有形資産を投じることで新たな無形資産を生み出す循環も成り立ちます。

たとえば、仕事で得た収入を使って学び直しに投資したり、得たスキルを新たな機会に活かしたりすることもその一例です。生涯学習社会においては、このように資産を相互に活用・転換し続ける力こそが、持続可能で豊かなキャリアと人生を築くうえでの基盤となっています。

親が教育リテラシーを高めるとは、単に進学や試験対策に通じるということではなく、教育をより広い視野で捉え、自らの人生や子どもの未来を戦略的に構想する力を育てることです。社会構造の変化や子どもの個性を理解し、適切な支援を行うためには、親自身が学び続ける姿勢を持つことが求められます。

また、幼児期における非認知能力の重要性は、50年にわたる追跡研究が示す「ヘックマン曲線」によって裏付けられています。粘り強さや好奇心、他者との協働力といった力は、長期的に見て大きなリターンをもたらします。教育は早期から始まるべきものであり、その意義を理解することは、社会にとっても個人にとっても大きな意味を持つということを親はもっと認識すべきです。

人間はAIと異なり、実際の経験を通じて思考を深め、そこから価値を見出すことができます。情報の処理だけでは得られない直感や感情、そして創造性は、身体を伴った体験の積み重ねから育まれるものです。経験を振り返り、再構成するプロセスを繰り返すことで、人は知恵を蓄積し、自己の人生を形づくっていきます。

私自身もAIを積極的に活用しながら、多様な経験を重ねることで学びを広げてきました。学生に対しても、知識と同じように体験の重要性を強調し、その意義を伝えるようにしています。

本ブログでもたびたび紹介している、スタンフォード大学のクランボルツ教授が提唱した「計画的偶発性理論」は、キャリアの多くが偶然の出来事をきっかけに形成されるという考え方です。

重要なのは、ただ偶然を待つのではなく、その偶然に意味を与える準備を日々積み重ねておくことです。好奇心、粘り強さ、柔軟性、楽観性、そしてリスクを受け入れる姿勢が、思いがけない出来事をキャリアの成長につなげる契機となります。

私もこの理論を意識して行動する中で、選択の幅が広がり、人生の豊かさが増したと実感しています。著者の主張にもこの視点と重なる部分が多く、深い共感を覚えました。(クランボルツの関連記事)

本書が示しているのは、教育とは知識を一方的に伝達するための手段ではなく、人間が社会と関わりながら意味を見出し、自らの役割を再構築していくための根源的な営みであるという視点です。先行きが不透明な現代において、教育は制度の設計にとどまらず、個人と社会の関係性を柔軟に構築し直すための思考の基盤として、存在意義を増しています。

AIや先端技術の進展によって人間の役割が再定義されるなかでも、「どのように考え、いかに行動するか」という根源的な営みは変わることがありません。教育はそうした問いに向き合う姿勢を支え、思考の深度と社会への実装力を高める手段として、これからも不可欠な存在であり続けます。

人は他者との関わりを通じて成長し、環境との相互作用のなかで自己を形成します。教育とは、その過程を支え、関係性の中で知を更新していく営みでもあります。社会やテクノロジーがどれほど変化しても、人間が学び続ける存在であることは揺らぎません。教育の本質は、時代ごとに形を変えながらも、常に他者と社会への貢献を志向する営みであり続けるのです。

コメント