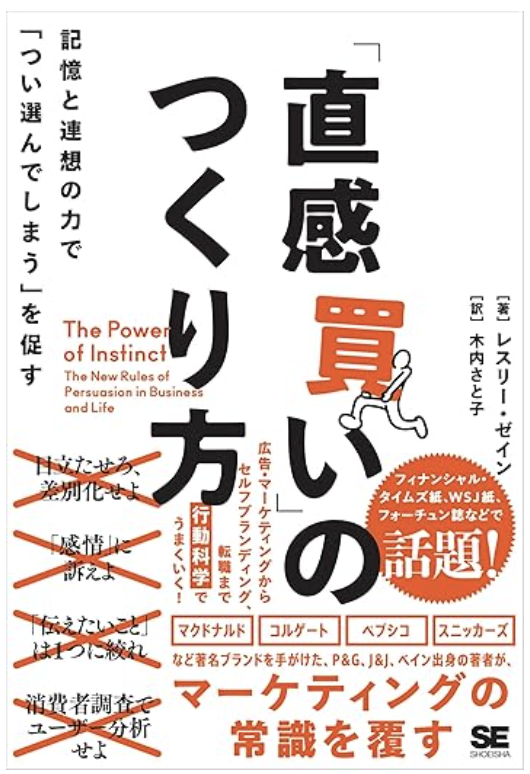

「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す

レスリー・ゼイン

翔泳社

「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す(レスリー・ゼイン)の要約

私たちの選択は、その多くが無意識下で行われ、直感に左右されます。選ばれるブランドは、記憶と連想で構成されたブランド・コネクトームを築き、直感的に選ばれる存在となります。そこに作用するのが、ポジティブな連想を呼び起こすグロース・トリガーです。これらは独自ブランド資産(DBA)として脳に刻まれ、選択行動を加速させます。ブランド成長の鍵は、既存顧客の維持よりも、新しい記憶ネットワークの構築にあるのです。

マーケティングの常識を覆す直感の力

何かを購入する決め手は、必要性でも忠誠心でもない。 直感だ。(レスリー・ゼイン)

マーケティングの常識が、確実に揺らぎはじめています。どんなに情熱的に語りかけても、人を「説得」することはできないのです。 私たちは、何かを選ぶとき、意識的に「考えて」決めているように思っています。でも実際にはそうではありません。事実や必要性、比較検討といった「理性的な判断」によって商品を選んでいるのではなく、もっと曖昧で直感的なプロセスで意思決定がなされているのです。

ペットボトルの水を選ぶときも、大統領候補に投票するときも、その決定の多くは無意識のうちに行われています。頭で考える前に、体が反応している。まるで真っ暗な部屋で電球がパッと点くように、ただ「ピンとくる」。そこに論理は存在しません。

判断の仕組みをわかりやすくするために、脳の働きを「顕在意識」と「無意識(潜在意識)」に分けて考えると、その構造が少しずつ見えてきます。私たちの脳は、特異で特別なものを好むのではなく、むしろ親しみのあるもの、よく知っているもの、安心できるものに惹かれます。つまり、無意識の中にある記憶や連想が、選択の背後で大きな力を持っているのです。

この視点を鋭く掘り下げているのが、レスリー・ゼインの「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促すです。著者は、P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)やJ&J(ジョンソン・エンド・ジョンソン)といった世界的企業でブランド戦略に従事し、その後、マクドナルドやペプシコなど数多くのグローバルブランドのマーケティング改革に携わってきた実績を持つマーケティングの第一人者です。

現在は、記憶と連想に基づいたブランド構築理論を専門とするコンサルティング会社「Triggers®」の創業者・CEOとして活躍しており、行動科学と神経科学を組み合わせた独自のアプローチで、ブランドが無意識の選択となる方法論を提唱しています。

著者のレスリー・ゼインは、あるとき、ある消費者が「このブランドを選ぶ理由」について自信たっぷりに語る姿に耳を傾けていました。しかし後日、その人の買い物行動をスーパーで観察してみたとき、衝撃を受けたと言います。 本人は「なぜそれを選ぶのか」と理由を説明してくれました。

しかし、実際の購買の瞬間には、その説明はどこかに消えてしまっていたのです。店内では、ただ体が自動的に動いていました。理由など存在しません。ただ手が勝手に伸びて、いつもの石けんや、いつものシリアルをカゴに入れていたのです。

無意識に沿って働きかけ、他者の心のなかにすでにあるものとつながりをつくることで、私たちは相手の直感的な行動に影響を与えることができます。 このブログでもたびたび登場するアダム・グラントは、THINK AGAIN シンク・アゲイン――「考え直す」ことが最強の武器であるの中で、変化とは、外から押しつけられるものではなく、内側から納得が湧き上がってきたときにこそ起こると指摘しています。(アダム・グラントの関連記事)

協調的マインドセットは、脳の仕組みに沿ったアプローチです。相手の信念や記憶を尊重しながら、共鳴を起こすことで自然な変化を導くことができます。一方で、論理や力で相手をねじ伏せようとする敵対的マインドセットは、脳の自然な働きに逆らってしまい、かえって防衛反応や拒否を引き起こしてしまうのです。

著者のゼインは、この考え方をさらに進化させ、「無意識に沿って働きかけ、記憶や連想と共鳴することが行動を引き起こす」という視点を提案しています。変化は、論破ではなく共鳴から生まれるのです。その瞬間、行動は直感に従って自然に起こり、あとからその理由が脳内で整えられていくのです。

ブランドにとってセイリエンスが重要な理由

何かを選ぶ根本的な理由は、その「何か」が自分の脳のなかで占めるスペースに関係している。すべて、物理的なものなのです。

私たちは、商品やサービスを選ぶとき、「自分でよく考えて決めている」と思いがちです。 しかし実際には、選択の約95%が無意識によって行われていると言われています。 その無意識が影響を受けているのが、「記憶」と「連想」です。

つまり、私たちの選択は、過去の経験や脳に蓄積されたイメージによって、自動的に導かれているのです。 この視点から見ると、ブランドとは単なるロゴや商品名ではありません。 脳がそのブランドと結びつけた「すべてのつながり」を意味します。

たとえば、その会社の社員、ブランドを使う人々、ブランドに触れたときに思い出すイメージや感情──それらすべてがブランドの一部です。 だからこそ、ブランドを目に見える要素だけで捉えるのは危険です。 ブランドとはもっと大きな存在であり、それを「商品」や「広告」に限定してしまうと、成長の機会を狭めてしまいます。これは、数ある選択肢の中で「パッと目に留まる力」のこと。

このセイリエンスが高いブランドほど、人の記憶に残りやすく、無意識に選ばれる確率も高くなります。 「目に留まる力」は、ただ派手であればよいわけではありません。 ブランドのアイデンティティを視覚的・感覚的に明確に伝え、記憶に深く刻み込むことが、セイリエンスをつくるために欠かせない要素なのです。

さらに、セイリエンスを高めるためには、タッチポイント(接点)を増やすことも重要です。 ユーザーがブランドと出会う瞬間を数多く持つことで、脳内の「記憶ネットワーク」に繰り返しアクセスされ、ブランドとのつながりが強化されていきます。

広告、商品、パッケージ、SNS、店舗、イベント、コラボレーション──あらゆる場所にそのブランドが「存在している」状態が、無意識の刷り込みを加速させます。

たとえば、『ハリー・ポッター』シリーズの強さも、まさにこのセイリエンスとタッチポイントの設計にあります。 あの丸眼鏡、稲妻型の傷、ホグワーツの校章、ハウスの色分け──一目でわかるアイコンが、視覚的な「らしさ」を明確に伝えています。 しかも、その世界観に触れられる場所は、本、映画、テーマパーク、グッズ、スマホゲーム、SNS、展示会など、生活のあらゆる場面に存在しているのです。

これにより、ファンは無意識のうちに『ハリー・ポッター』の記憶と再接続し、「また選ぶ」「また買う」「また体験する」という行動を繰り返すようになります。 つまり、セイリエンスは思い出させる力であり、タッチポイントはその思い出す機会を増やす装置なのです。

タッチポイントを増やすことで成功している代表的なブランドがナイキです。 ナイキと聞いて思い浮かぶのは、「不屈」「成功」「かっこよさ」。 スポーツだけでなく、ファッションやカルチャー、アートにまで広がるブランド・コネクトーム(神経回路とのつながりを表した地図)を構築しています。

スウッシュのロゴは、世界中のスタジアム、美術館、ファッションショー、スマホアプリなど、あらゆる場所に存在し、ブランドとの「つながり」を絶えず強化しています。 有名デザイナーとのコラボレーションや限定スニーカーの宝探しイベントを通じて、ファンの記憶に深く刻まれているのです。

また、過去に起きた工場の労働環境問題にも、ナイキは真摯に対応しました。監査の強化や行動規範の導入などを通じて、ネガティブな連想を払拭し、ブランドへの信頼を回復したのです。 ブランドとは、人々の無意識と直感の中に築かれる記憶のネットワークです。 そのネットワークが広く深くなるほど、ブランドは「選ばれる存在」になっていきます。 そして、それが長期的なブランドの成長と愛され続ける理由につながっていくのです。

一方、大手のチーズ会社は、商品の「便利さ」や「革新性」といった合理的価値を訴求する戦略を取りました。しかし、パッケージや広告からは、牛や牧場といった自然のイメージをすべて取り除いていたのです。

その結果、消費者の無意識には「これは自然ではない」「本物のチーズではない」といったネガティブな連想が刻まれてしまいました。

一方、プライベートブランドの商品は、パッケージにホルスタイン牛や牧場のイメージを用い、「自然」「本物感」といったポジティブな記憶を喚起することに成功しました。

このように選ばれた理由は明快です。私たちの脳は、特異なものよりも、親近感のあるもの、記憶の中にあるものに強く反応するからです。

グロース・トリガーとブランド・コネクトームで選ばれるブランドに!

「定番」の存在になるためには、ブランド・コネクトームを構築して、受け手の脳のなかでその存在感を高め、彼らがそのブランドを自動的に手を伸ばすようになるところまで、その存在を物理的に大きくしていなかねければならない。

ゼインは、ポジティブな連想を呼び起こす視覚的要素や記号のことを、「グロース・トリガー」と呼んでいます。 これは、すでに脳内に存在している肯定的な記憶と結びつくことで、無意識の選択を引き起こすきっかけとなるものです。 このトリガーにはさまざまな種類があります。

たとえば──

視覚トリガー:色、形、ロゴ、パッケージデザインなど

言語トリガー:キャッチコピー、ブランド名、語感やリズム

音声トリガー:ジングル、起動音、声のトーン

嗅覚トリガー:香り、空間の匂い、商品の特徴的な香り

味覚トリガー:口にした瞬間の味の記憶

触覚トリガー:質感、重み、手触り、温度感

これらのトリガーは、説明がなくても直感的に伝わる“安心感のあるイメージとして脳に作用します。 そして、消費者の無意識にスッと入り込み、思考を介さずに「手を伸ばす」行動を引き起こすのです。

ブランドに関する記憶や連想が繰り返し強化されることで、やがてブランド・コネクトームが形成されます。これは、私たちの無意識的な選択を導くネットワークであり、直感的行動の司令塔のような役割を果たしています。

私たちは日常のなかで、商品を選ぶときも、ネット検索をするときも、あるいは政治的な判断をするときですら、ブランドに対して無意識のうちに反応しています。 そのとき脳の中で起きているのが、ブランド・コネクトームの活性化です。

すべてのブランドには、それぞれ固有のコネクトームが存在します。 それは、企業の名前だけでなく、そのブランドにまつわる記憶やイメージ、感情、そして連想といった情報が、神経回路を通じて結びついた記憶の束として、脳内に保存されているのです。

たとえば、ある人はコカ・コーラを、別の人はペプシを選ぶかもしれません。 それは、味やロゴの問題だけでなく、脳内に蓄積された記憶と連想の違いによって生まれる直感的な判断なのです。

こうしたブランドは、しばしば私たちにとって「普通名詞」のように機能しています。 ばんそうこう=バンドエイド、ティッシュ=クリネックスなどは、 商品カテゴリではなくブランド名そのもので認識されているのです。 これはブランド・コネクトームが、無意識レベルで名詞化されている証拠とも言えます。

しかも、この概念は消費財だけでなく、あらゆる領域に当てはまります。 政治家、思想、都市、投資銀行、文化的キャラクター、さらには社会運動に至るまで、すべてにその対象ならではのコネクトームが存在します。

重要なのは、そのコネクトームの「大きさ」と「質」です。 よりポジティブで広がりのあるコネクトームを持つブランドほど、セイリエンスが高まり、「選ばれる確率」も自然と上がっていきます。 逆に、小さくネガティブなコネクトームしか持たないブランドは、ほとんど影響力を持ちません。

そして、最も重要なのは、この神経回路網の物理的な大きさだと著者は指摘します。 ブランドのコネクトームが広く深く張り巡らされることで、競合のブランド・コネクトームをしのぎ、記憶のなかで優位に立つことができます。

その結果、消費者はそのブランドを「真っ先に思い出し」「無意識に手を伸ばす」ようになります。定番として選ばれるブランドとは、このようにして生まれるのです。

つまり、セイリエンスとは結果であり、その背後で働いているのがブランド・コネクトームなのです。 だからこそ、私たちが本当に働きかけるべき対象は、ブランドそのものではなく、人々の心の中にあるブランド・コネクトームなのです。

人の直感に訴求することによってどんなカテゴリーでも最優先の選択肢になれることを表す。

買い手の心のなかでの競争に勝ち、競合に対する直感優位性(インスティンクティブ・アドバンテージ)を獲得することなのです。 このとき大切なのは、心に「反して」ではなく、「沿って」働きかけることです。人が本当に欲しているのは、「あなたは正しい」と認めてもらうこと=承認だと著者は指摘します。

マーケティングとは、その心に共鳴し、心のなかにすでに存在する錨をそっと掴む営みなのです。 感情を煽るような広告を打っても、人はすぐに忘れてしまいます。しかし、記憶に残るイメージ、記憶とつながったブランド体験は、無意識のなかに強く根を張ります。 人の認識と行動を変えるのは感情ではなく、記憶なのです。

だからこそ、ブランドはまず相手の心に小さな種をまき、それを丁寧に育てていく必要があります。やがてそれは太い幹となり、枝を広げ、心の中で揺るぎない存在となる。

そうして生まれるのがブランド・コネクトームです。 このコネクトームが強くなると、消費者はもはや比較や検討をすることなく、自然とそのブランドを「選んでしまう」状態になります。選挙で人々が同じ政党に投票しつづけるのも、好きなカフェで毎回同じメニューを頼んでしまうのも、すべて同じ仕組みで説明できます。

どんな商品でも、どんなアイデアでも、グロース・トリガーを通じて連想を積み重ねていけば、「迷わず選ばれる存在」になれるのです。 重要なのは、「選ばれる理由」を考えることではなく、「選ばれる状態」をつくること。マーケティングとは、人の心の中に、安心と納得と記憶を植え付ける作業なのです。

独自ブランド資産(DBA)とは何か?

独自性は、独自ブランド資産(Distinctive Brand Assets=DBA)の結果であることが多い。DBAは、ブランドが意図的にあるいは連想によってもつ、親近感のある要素である。個々のブランドをほかのブランドから際立たせる強い力をもち、記憶構造に染みこんでブランドとしっかりと結びつく。

ブランドにとって、独自ブランド資産(Distinctive Brand Assets=DBA)は、認知と記憶に強く残る視覚的・感情的なショートカットです。DBAとは、ロゴやシンボル、キャラクター、パッケージデザインなど、ブランドが意図的に、あるいは長年の連想によって築き上げてきた資産です。これらは、消費者の記憶に根づき、ブランドの価値を直感的に想起させる重要な要素です。

トロピカーナの赤と白のストローが刺さったオレンジは、その代表例といえるでしょう。単なる果実のイラストに見えて、このデザインは「もぎたて」「完熟」「本物の果汁」「最高の味」といったプラスの連想を瞬時に喚起します。言い換えれば、DBAが強力に機能することで、製品の品質や価値を視覚的に語りかけているのです。

しかし、企業はしばしばこの記憶の資産の力を過小評価します。2009年、トロピカーナはストロー付きオレンジをパッケージから外し、脚付きグラスのジュースという新デザインに刷新しました。結果は明白です。売上はわずか2カ月で20%(3000万ドル)減少。消費者の直感的な選択プロセスにおいて、ブランドが何を失ったのかを理解していなかったのです。

トロピカーナはすぐに過ちに気づき、デザインを元に戻すことでブランド価値を回復。以降、冷蔵オレンジジュース市場でトップの座を維持しています。 この事例から得られる示唆は明確です。

DBAは単なる装飾ではなく、ブランドの“記憶構造”を形づくる中核的存在なのです。効果的なDBAは、広告、パッケージ、店舗などあらゆるタッチポイントで一貫して活用され、消費者の中にブランドのコネクトーム(連想のネットワーク)を形成します。 企業が成長のトリガーを探るうえで、まず着目すべきはこの「目に見える資産」の再評価かもしれません。ブランドは、変えるべきものと、決して変えてはいけないものを見極める力が求められています。

「既存顧客を維持しながら新規ターゲット層を獲得」こそが、 結局のところ最も速く効率的に成長を最大化しブランドを大きくする方法なのだ。

ブランドの成長において、本当に重要なのはロイヤル顧客の維持ではなく、新規顧客の獲得です。その理由は明確で、ブランドのコネクトーム――つまり、消費者の記憶に存在する連想のネットワーク――が広がれば広がるほど、より多くの人にメッセージが届き、その結果として浸透率が高まり、売上やシェアが成長するからです。

従来は、ロイヤルティの高い顧客に依存する戦略が有効とされてきましたが、ベイン・アンド・カンパニーの調査では、実際にはロイヤルカスタマーの維持を目的とした施策は非効率であり、むしろ世帯浸透率を高めることが、成功するブランドの共通ルールであると結論づけられています。

ブランドは、誰にとっても同じようなイメージや連想を持たれて初めて強い存在となります。個別最適なメッセージの出し分けはコストがかさむうえに、ブランドの一貫性を損なうリスクもあります。だからこそ、「顧客の違い」に注目するより、「顧客の共通点」に目を向け、ひとつの明確なメッセージを、多くの人に多くのメディアで届けることが、もっとも効率的かつ効果的なのです。

ブランドが生き残り、成長を続けていくためには、絶えず変化し続ける必要があります。ただし、変化の仕方には注意が必要です。変化が小さすぎれば、顧客にとっては乗り換える理由がなく、大きすぎれば、今までの顧客に気づかれず、違和感すら与えてしまいます。

したがって、ブランドは「維持する」「止める」「加える」という3つの視点をもって進化しなければなりません。すなわち、既存のポジティブな連想は維持し、ネガティブな要素は除去し、新しい層に響く連想を加えていく。このバランスこそが、健全なブランド成長の鍵です。

ブランドは、時代の変化や文化の移り変わりに対応しながらも、その根幹を保ち続けることが求められます。P&Gのような長寿ブランドは、既存のブランド資産を守りつつ、新しいメッセージやイメージを柔軟に取り入れ、変化する消費者の期待に応えています。過去の遺産を活かしながら未来に向けて進化する姿勢が、ブランドの寿命を延ばすのです。

そのためには、ブランドに関わるすべての担当者が拠って立つ明確なガイドラインが必要です。メッセージ、グロース・トリガー、連想、独自ブランド資産のうち、どれがブランド価値を強化し、どれが損なうのか。その判断基準を文書化し、チーム全体で共有することが、ブランドの一貫性と進化の両立を可能にします。

人間は永遠に生きることはできませんが、ブランドは生き続けることができます。消費者の記憶構造にある連想を適切に手入れし、鮮度と関連性を保ち続ければ、ブランドは時代を超えて成長を続けることができるのです。

コメント