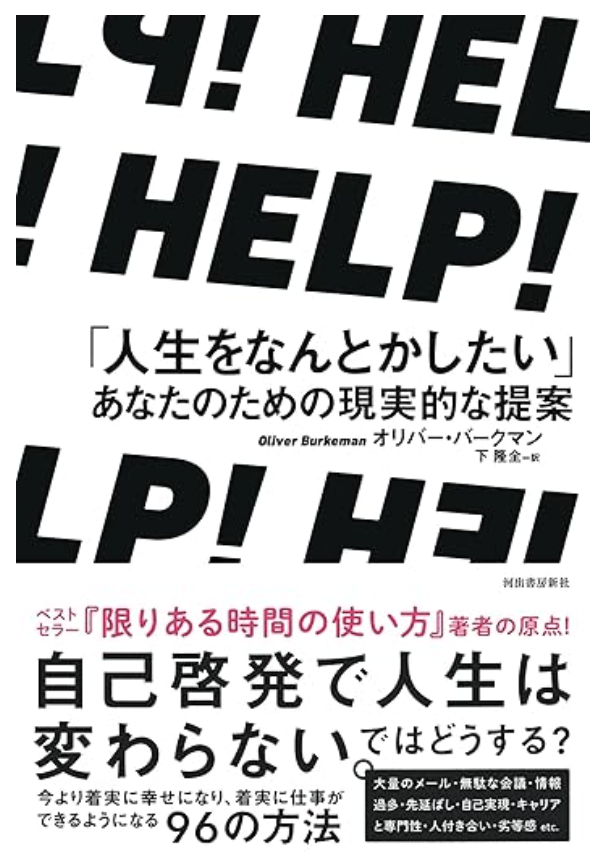

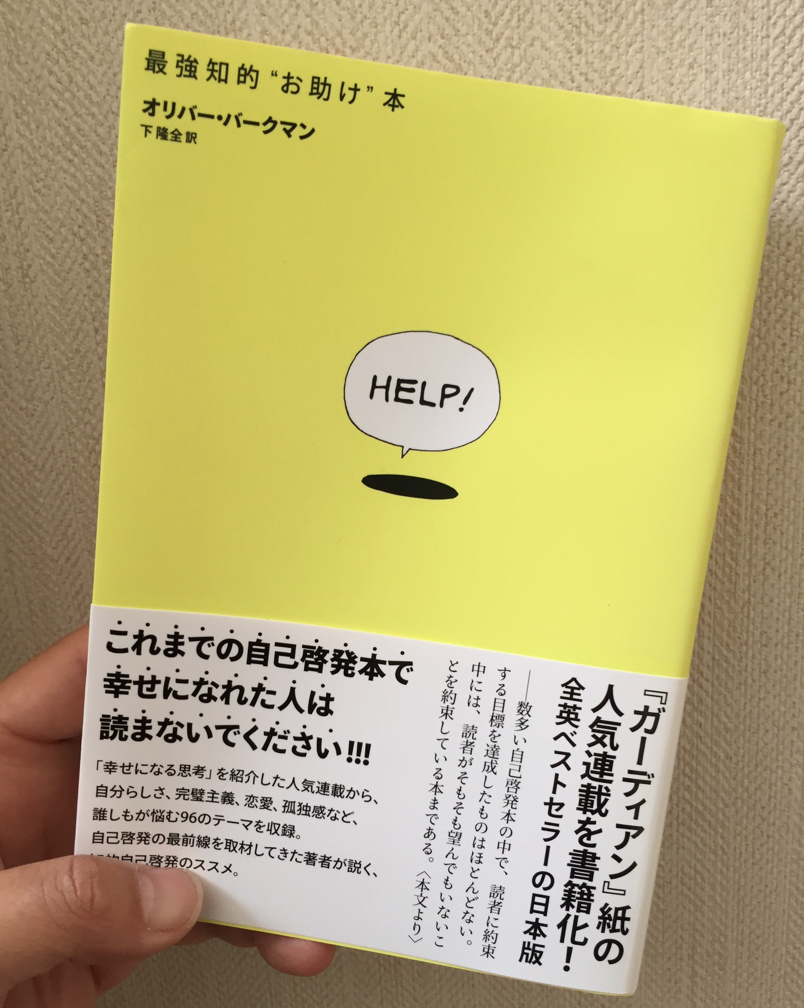

HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案

オリバー・バークマン

河出書房新社

HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案 (オリバー・バークマン)の要約

『HELP! 「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』は、劇的な成功ではなく、小さな改善の積み重ねで「少し幸せになり、もう少し多くのことを成し遂げる」方法を提案する実践的な一冊です。感謝日記や行動習慣の見直し、ホモフィリーからの脱却などを通じて、完璧を求めず「十分に良い」自分を受け入れる大切さを教えてくれます。

感謝日記で人は幸福になれるのか?

「感謝の日記」を書いている人は書いていない人に比べて、いろいろな特徴を示している。①病気などの身体症状を訴えることが少なく、②周囲の事情に用心深く、③何事にも熱心に取り組み、④すべてに決断力があり、⑤他人への思いやりがあり、⑥エネルギッシュで、⑦良く眠り、⑧目的に向けて積極的に動こうとする、といった傾向があるというのだ。 (オリバー・バークマン)

この書評ブログでも、これまでに数多くの自己啓発書を紹介してきました。中には、私の考え方や行動に良い影響を与えてくれた本もありますし、時を経て読み返す中で疑問を抱くようになった書籍もあります。エビデンスに乏しい内容のものも含まれていましたが、私自身の成長に資する部分については、できる限り柔軟に取り入れてきました。

そんな中で出会ったのが、オリバー・バークマンのHELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案(原題 Help!: How to Become Slightly Happier and Get a Bit More Done)』です。英語版のタイトルが示すように、本書が目指しているのは「少し幸せになり、もう少し多くのことを成し遂げる」方法を模索することです。(オリバー・バームマンの関連記事)

多くの自己啓発書は、「3週間で人生が変わる」「すぐに成功する方法」といった、短期間で劇的な変化が起こることをうたっています。しかし、バークマンはそうした主張に対して疑問を投げかけています。 彼が本書で大切にしているのは、目を引くような大きな成功や劇的な変化ではなく、日々の中でできる小さな工夫や意識の転換です。

「少し幸せになり、もう少し多くのことを成し遂げる」といった控えめな提案だからこそ、無理なく続けられ、現実的で誠実なアプローチだと言えるのです。 派手な方法ではなく、地に足の着いた「小さな改善」を重ねていく。それが結果として、大きな変化につながっていくという視点が、本書の魅力でもあります。

マイアミ大学のマイク・マッカロー教授による研究では、「感謝の日記」をつけている人々には、さまざまなポジティブな傾向が見られると報告されています。

たとえば、身体的な不調を訴えることが少なく、周囲の出来事に敏感で、何事にも熱心に取り組み、決断力に富み、他者への思いやりも豊かです。さらに、エネルギッシュでよく眠れ、目標に向かって積極的に行動するという特徴もあるそうです。

実は私自身も、10年以上にわたり感謝日記を続けています。「ありがとう」を意識的に口にし、それを日記に書きとめる習慣を持つことで、自分自身の幸福感が明らかに高まったと感じています。感謝を言語化することは、自分の内面にあるポジティブな感情を再確認する行為でもあり、日常にささやかな充実感をもたらしてくれます。(感謝日記の関連記事)

また、感謝日記は単に良かったことを書くためだけのものではありません。ときには、苦手な人や、自分にとって耳が痛いことを言ってくれる人に対しても、「その人の言葉が自分にどんな気づきを与えてくれたか」を書き出すようにしています。そうすることで、自分に足りていない部分が明確になり、成長への前向きな視点を持つことができるのです。

著者もバークマンも、本書の中で「感謝の気持ちを述べることが、日常をより充実したものにする」と語っています。小さな感謝の積み重ねが、自分自身の認知のパターンをゆるやかに変え、幸福感の土台を築いていく――それこそが、劇的ではないけれど小さな変化なのです。

自分の行動をただ単に観察するだけで、より良い行動が自然に生まれてくるものなのだ。

また、自分の行動を日記に書くだけで、より良い行動ができるようになります。自分が食べたものを記録するだけで、絶えず健康的な食事を意識するようになります。自分の行動を観察し、ちょっと注意を払うことで、より良い自分になれるのです。

幸せになれ!では幸せになれない理由

経営者が従業員へトップダウンで「楽しい気分」を誘導しようとする試みは必ず失敗する。

バークマンが繰り返し伝えているのは、無理に前向きになろうとしたり、幸せを義務のように課すことの危うさです。職場で上司が「楽しく働こう」とトップダウンで空気を作ろうとしても、それがかえって従業員の気持ちを冷めさせてしまうように、自分自身に対して「幸せになれ」と命じることも、実は逆効果なのです。

「今こそリラックスするぞ」と意気込んで休暇を取っても、かえって疲れてしまう。そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。バークマンはこの現象を、哲学者アラン・ワッツの言葉を借りて「ダブルバインド(二重拘束)」として説明します。「自発的にやるべきことを、自発的にやるよう求められる」――それがいかに私たちの心を縛るかを、鋭く見抜いています。

私たちは「もっと効率的に」「もっと成果を」と焦ってしまいがちですが、バークマンはその呪縛をそっとほどいてくれます。本当に意味のある生産性とは、量をこなすことではなく、自分にとって本当に大切なことにエネルギーを注ぐことなのだ――そう気づかせてくれます。

「常に幸せでいなければならない」というプレッシャーもまた、私たちを疲弊させます。バークマンは、完璧な幸福を追い求めるのではなく、「十分に良い」状態を受け入れることの大切さを語ります。これこそが、今を生きる私たちに必要な視点ではないでしょうか。

そしてもうひとつ、本書が教えてくれるのは「ホモフィリー(homophily)」からの脱却です。ホモフィリーとは、似た価値観や考えを持つ人とつながりやすいという人間の傾向を指します。一見すると安心感があるように思えますが、それにとどまりすぎると、新しい視点に触れる機会が失われてしまいます。

バークマンは、こうした「ぬるま湯の思考」から一歩抜け出し、自分と異なる考え方に触れることの重要性を説きます。居心地のよい人間関係の中だけにとどまるのではなく、あえて違和感を覚える場所に自分を置いてみる。そこにこそ、本当の成長があると教えてくれるのです。

この視点は職場にも通じます。従業員が「目立ちたくない」と発言を控えてしまえば、組織全体の判断が偏ってしまい、せっかくの目標も形骸化してしまいます。バークマンの指摘は、個人だけでなく、チームや組織がより良くなるためのヒントにもなっています。

実際には、幸福というのは相対的なものである。われわれが幸福だとか、不幸だとか言うとき、大抵の人は自分の生活を周囲の人たちの生活と比較しているのだ。

さらに本書では、幸福がいかに「相対的なもの」であるかにも触れられています。多くの人が自分の生活を他人と比べ、「自分は幸せなのかどうか」を判断しています。しかし、それでは本当の意味で満たされることは難しいのです。だからこそ、他人との比較ではなく、自分自身の価値観と向き合い、「十分に良い」と思える状態を見つけることが、心の安定につながっていくのです。

興味深いデータも紹介されています。2006年の調査では、「会議が業務に役立った」と感じた人はごくわずかであり、その人たちはむしろ「成果を追求する意欲」が低かったという結果が出ています。つまり、会議を楽しむ人ほど、物事をやり遂げようという意識が低いという逆説があるのです。

私たちが真の喜びを得るためには、こうした現状に安住するのではなく、未来の可能性に自分を開いていく勇気が必要なのだと、バークマンは語ります。ホモフィリーから離れ、自分とは違う考えに触れる。その一歩が、「わずかに幸せになる」ための扉を開いてくれるのです。

「やる気は、行動の後にやってくる」——この本の中で特に印象的だったメッセージのひとつです。やる気が出るのを待っていては、いつまでも動けない。だからこそ、まずは小さな一歩を踏み出すことが大切なのだと、バークマンは教えてくれます。

実際に、私自身もこの考え方にずいぶん助けられました。先延ばし癖がなかなか直らなかった私にとって、「まずは数分だけやってみる」「小さなアクションを積み重ねる」という意識は、行動のハードルをぐっと下げてくれたのです。

たとえば、どうしても苦手だった事務作業は、思い切って信頼できるパートナーに任せるようにしました。その分、自分は創造的な仕事や、得意な分野に集中できる時間が増えました。すべてを自分で抱え込まず、役割を分担しながら進めていくことで、仕事全体の効率も上がり、自然と先延ばしも減っていったのです。

嫌な作業から解放されたことで、気持ちにゆとりが生まれ、結果的に幸福度も高まっていると実感しています。小さな行動の積み重ねが、大きな変化につながる――バークマンの言葉は、まさに日々の実感と重なるものでした。

著者が最後に伝えてくれるのは、「完璧を目指さなくてもいい」「すべてを成し遂げなくてもいい」「いつも幸せでなくてもいい」というスタンスです。それは、とてもシンプルで、とても大切なこと。 この本は、劇的な変化を求める人には物足りなく映るかもしれません。

本書は、派手な変化を求める人にとっては、もしかすると物足りなく感じるかもしれません。長年親しんできた自己啓発書の考え方に対する問いかけには、戸惑いを覚える方もいるでしょう。正直に言えば、私自身もそのひとりでした。

それでも読み進めるうちに、バークマンの語る「小さな幸せ」の積み重ねこそが、私たちの人生を確実に変えていくのだと気づかされました。彼のメッセージは、理想を押しつけるのではなく、いまの自分を少しだけ前に進めるヒントを与えてくれます。

コメント