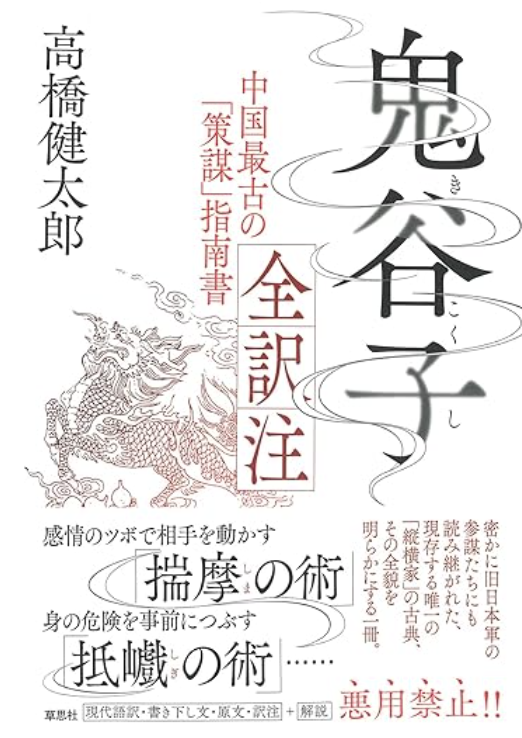

鬼谷子 全訳注: 中国最古の「策謀」指南書

高橋健太郎

草思社

鬼谷子 全訳注: 中国最古の「策謀」指南書 (高橋健太郎)の要約

鬼谷先生は縦横家の祖とされ、中国戦国時代の戦略家たちに大きな影響を与えました。本書『鬼谷子』は、君主を説得し操る話術と、身を守りつつ目的を達成する謀略術の二つの要素で構成されています。思想書ではなく実践的な「術」として体系化され、二千年以上経た今も色あせることのない実用的な戦略書です。

『鬼谷子』の教えとはなにか?

『鬼谷子』による人を動かすための理論と技術の根底には、この「話すか黙るか」(捭闔)と「その物事の性質が陰か陽か」(陰陽)という、軸となる二つの物差しがある。(高橋健太郎)

高橋健太郎氏は、古典や名著を題材に独自の視点で研究・執筆活動を続ける著述家です。中国思想や戦略論に深い造詣を持ち、その研究成果を活かした翻訳や解説書を多数発表しています。特に、中国古典の精密な分析と現代的な視点からの解釈に定評があり、古代の知恵を実践的な形で提示することを得意としています。

そんな高橋氏の新たな成果として注目されているのが、本書鬼谷子です。中国戦国時代の知略家たちに大きな影響を与えた『鬼谷子』を、日本で初めて全文全訳し、徹底的な注釈を施した一冊です。

『孫子』や『論語』に比べると日本ではあまり知られていませんが、『鬼谷子』は権謀術数の奥義を説く書物として、中国史において重要な位置を占めています。その内容は、現代の交渉術や戦略論にも応用できるものが多く、今なお有益な示唆を与えてくれます。

縦横家の代表的な人物としては、蘇秦と張儀が挙げられます。蘇秦は秦に対抗するため韓・魏など六国を同盟させる合縦策を推し進め、一方の張儀は秦のために六国を分断し服従させる連衡策を展開しました。こうした戦略を駆使し、国々の運命を左右した縦横家ですが、その思想の源泉となったのが『鬼谷子』です。

本書の著者とされる鬼谷先生は、縦横家の祖とされる人物であり、彼の教えはその後の戦略家たちに大きな影響を与えました。 縦横家は、言葉と策略を武器に各国を渡り歩き、時には君主を説得し、時には政敵を陥れることで、戦国時代の勢力図を塗り替えた知識人たちです。

その知恵が集約された『鬼谷子』は、大きく二つの要素から成り立っています。一つは、権力者を説得し、意のままに動かすための話術や心理戦の技術。もう一つは、身の安全を守りつつ目的を達成するための謀略術です。 本書の最大の特徴は、その具体性にあります。単なる思想書ではなく、実践的な「術」として体系化されているため、二千年以上の時を経ても色あせることがありません。

説得術については、相手の心理を見極め、適切な言葉を選び、最良のタイミングで伝える技法が詳細に解説されています。これは、現代の交渉術やビジネスコミュニケーションにも応用できる内容であり、リーダーシップを求められる場面においても有益です。

また、謀略術についても単なる駆け引きではなく、状況を冷静に分析し、自らの立場を守りながら最適な行動を取るための戦略的思考が説かれています。これは、組織内での立ち回りや競争社会を生き抜くための知恵となるもので、現代においても非常に実用的です。

その根底には、「話すか黙るか」(捭闔)と「物事の性質が陰か陽か」(陰陽)という二つの軸があります。この考え方では、万物は陰陽と開閉の組み合わせによって生み出され、動いていくとされており、人を言葉で動かし、物事を成し遂げようとする者もまた、この原則に従って物事を認識し、適切に「話す」と「黙る」を使い分けることが求められます。

人には、それぞれ異なる性質があり、賢人と凡人、智者と愚者、勇者と臆病者には違いがあります。その違いを理解し、相手に合わせた話し方や態度を取ることで、適切なタイミングで口を開くことや閉じることができ、正しく進むことや退くことが可能になります。

これによって、特別な行動をせずとも(「無為」)、相手を導き、納得させることができるのです。 大切なのは、相手の内面を見極める力を持つことです。相手が何を持ち、何を持っていないのか、充実しているのか、それとも欠けているのかを見定めることが重要になります。

そして、「何を欲しているのか」という欲求を察知し、「何をしようとしているのか」という意志を読み取ることが求められます。話すべきかどうかを判断するには、自分の意図や策略の性質を明確に把握し、それが相手の本心と合致しているかを見極めなければなりません。相手に寄り添うか、距離を取るかを決める際には、相手の意志に基づいて判断することが重要なのです。

また、口を開くときには、相手に完全に理解させることを第一に考え、口を閉じるときには、完全に秘密を守ることを重視します。この徹底した周知と秘密の使い分けは、微妙でありながら奥深く、「道」の働きに沿ったものです。つまり、無駄に語らず、必要な時に必要な言葉を発し、適切な判断のもとで沈黙を守ることが、人を動かすための重要な要素であるということなのです。

抵峨(しぎ)の道理で。企業を成長させる!

縦横家の重視したものが、相手との個人的な結びつき、関係性だった。これを『鬼谷子』では「内揵」と呼ぶ。

縦横家が重視したのは、相手との個人的な結びつきや関係性でした。この考え方は『鬼谷子』において「内揵」と呼ばれています。「内揵」という言葉を分解すると、「内」は相手の心にかなうことを意味し、説得のために前に進み出る要素を指します。

一方、「揵」は相手を謀略に閉じ込めることを意味します。つまり、説得を成功させるには、相手の心にかなうように普段からその本心を探り、自分の目的のために謀略を巡らせる者は、相手の様子に従いながら慎重に行動することが求められるのです。 相手をひそかに動かすには、適切なつながりが必要です。

まず、相手が何を求め、何を避けたいのかを把握し、その利益と損失を巧みに語ることで意志をコントロールしていきます。単に言葉で説得するだけではなく、相手の心の動きや状況の変化を見極め、それに応じて柔軟に対応することが重要になります。そして、自分の計画に相手をうまく巻き込みながら、進めてきた謀略の枠内に収めていくことで、最終的に思い通りの結果を導き出せるのです。

物事が成功するかどうかは、その過程において相手の心がこちらの意図に合致しているかどうかにかかっています。もし、こちらの策略が相手の心にそぐわないのであれば、それを無理に実行すべきではありません。説得や駆け引きは、相手の考えや状況に合わせることで初めて効果を発揮するものです。

そのためには、適切なタイミングを計り、相手の中にある好都合な要素を見つけ出し、それに従って自分の行動を変化させることが求められます。こうした変化により、相手の心に自然に寄り添うことができれば、あたかも鍵を使って門のかんぬきを取り去るように、謀略はたやすく成功へと導かれると著者の高橋氏は指摘します。

きっかけとなる小さな亀裂にはその兆しがあるもの。その時点で中から生じる亀裂は手を打って塞ぎ、外から生じる亀裂は手を打ってしりぞけ、下から生じる亀裂は手を打って落ち着かせ、まだ小さな亀裂は手を打って隠す。そして、手の施しようもなければ手を打って自分のものとする。これを「抵峨(しぎ)の道理」と言うのです。

小さな亀裂には必ず前兆があり、その段階で適切に対処することが重要です。内部から生じた亀裂は早急に塞ぎ、外部の亀裂は素早く排除し、下からの亀裂は落ち着かせることで拡大を防ぎます。まだ目立たない小さな亀裂は慎重に隠し、もしどうしても防げない場合は、それを自らの有利な状況へと変えていくことが求められます。 これを「抵峨(しぎ)の道理」といいます。

世の中が混乱し、優れたリーダーがいなくなると、信用のない者が他人を陥れ、賢者は正当に評価されず、利己的な者が台頭するようになります。こうした状況では、社会の秩序が崩壊し、争いが絶えず、時には親子や同志でさえ対立してしまうのです。このような混乱の兆しを「芽生えと亀裂」と呼びます。

聖人や優れた指導者は、この兆しをいち早く察知し、適切な対応を取ります。問題がまだ小さいうちは迅速に対処して亀裂を塞ぎ、もしすでに手がつけられないほど拡大している場合は、自らが新たな秩序を築く立場へと移行します。古代の帝王たちは、こうした混乱を防ぐために早期に対処し、夏の禺王や周の武王は旧体制に取って代わることで社会を安定させました。

この考え方は、現代の資本主義にも応用できます。競争が激しい市場では、小さな変化や兆しをいち早く察知し、的確に対応した企業がシェアを拡大していきます。特に、大企業はスタートアップや新興企業によるディスラプションを防ぐために、抵峨の道理を活用することが求められます。環境の変化を見極め、適切な判断を下し、迅速に対応することで、企業は持続的な成長を遂げることができるのです。

「揣摩(しま)の術」で相手を説得する

国家レベルの物事についてはかりごとをする者は、天下の力のバランスについて「量権」しなければならず、君主を説得する者は、相手の本心を審らかに「揣情」しなければなりません。謀略や欲望は、人の本心から出てくるのです。これを把握できれば、相手を貴くするのも賎しくするのも、重んじられるようにするのも軽んじられるようにするのも、利すのも害すのも、成功させることも失敗させることもできる。そのための原則は「揣情」ということ、ただ一つなのです。

「揣摩の術」とは、相手の心理や状況を細かく観察し、正確に読み取ることで、最適な行動を導き出す技術を指します。これは単なる直感的な推測ではなく、相手の本心や意図、その背景にある環境や力のバランスを慎重に分析し、的確な判断を下すための高度な戦略的思考法です。

合従を唱えた蘇秦は、事前に斉の国情を詳細に「量権」し、その中からプラス要素を選び出して列挙することで、「秦を恐れる必要はない」という印象を斉の宣王に与え、心を動かしました。これは『鬼谷子』の摩篇の言葉を借りれば、「内符」を「摩」して相手に反応を促す技術といえます。この戦略により、斉を含む五カ国への説得はすべて成功し、合縦同盟が成立しました。

しかし、その後、同じく鬼谷子の弟子で連衡を唱える張儀が、今度は秦のために動きます。彼は各国の王に対し、相手国のマイナス要素を詳細に列挙して不安を煽り、恐れさせることで、次々と同盟から離脱させていきました。つまり、「詳細な量権に基づくマイナス要素の列挙」という逆の方法を用いたのです。

このように、「揣摩の術」は単なる相手の心を読む技術ではなく、それを駆使して状況を有利に進めるための実践的な手段です。たとえば、交渉の場では、相手が本当に求めているものを察知し、それを利用して優位に立つことができます。相手が欲するものを理解し、それに応じた条件を提示することで、より有利な立場を確保することが可能となります。また、敵対する関係にある場合でも、相手の弱点や不安を見極め、それを利用して戦略を練ることができます。

「揣情」とは、相手の性格や本心を探ることを意味します。人にはそれぞれ異なる性格があり、表に出る態度がそのまま本心とは限りません。言葉では強く出ていても、内心では迷いがある場合もあれば、逆に表面的には弱々しく見えても、強い意志を秘めていることもあります。

相手の言動をそのまま受け取るのではなく、その裏にある動機や本当の感情を見抜くことが重要です。それを見極めることで、どのように接するべきか、どのような言葉を使えば相手が動くのかが分かるようになります。

また、「量権」とは、周囲の状況や力のバランスを入念に観察することを指します。個々の人間の性格だけでなく、相手が置かれている環境、権力の構造、周囲との関係性を把握することが不可欠です。相手がどのような立場にあり、どのような勢力と関係を持ち、どの程度の影響力を持っているのかを知ることで、適切な戦略を練ることができます。

自分が直接相手を動かすのが難しい場合は、周囲の関係者を通じて影響を与えることも可能になります。 鬼谷子の思想では、揣摩の術は静かに観察し、慎重に動くことが基本となります。すぐに行動を起こすのではなく、まずは相手の言動や周囲の動きをじっくりと観察し、情報を集め、分析を重ねることが重要です。十分な準備が整ったときに初めて行動を起こし、最も効果的なタイミングで相手を動かすのが理想的な方法といえます。

「内符」とは「揣情」の段階ではかっておくべき主たる対象です。「摩」の術を用いるには従うべき「道」があります。それは必ずひそかに用いるということ。ひそかに相手を「摩」して動かすには、相手の欲するものを利用するのです。相手をはかって探れば、「内符」は必ず反応し、反応すれば必ず相手は動くのです。そうしておいて、ひそかに相手から去る。これが、いわゆる「スキを塞ぎ、気づかれるきっかけを隠し、姿を隠し、本心を逃す」ということなのです。

自分が直接相手を動かすことが難しい場合には、周囲の関係者を通じて影響を与えることも可能です。特に、相手の心を見抜く「揣情」の段階では、ただ表面的な言葉や態度を観察するのではなく、相手が何を望み、何を恐れているのかを把握することが重要になります。人は自身の欲望に動かされるものですが、それをうまく利用することで、相手に気づかれずに意のままに動かすことができるのです。

鬼谷子の教えでは、「摩」の術を用いるには、必ず「道」に従うことが必要であると説かれています。その「道」とは、何よりも「ひそかに用いる」ことです。相手の欲するものを利用し、それをうまく提示することで、相手が自然と動くように仕向けます。そして、相手が反応したら、こちらはすぐに身を引き、姿を隠し、本心を悟られないようにするのです。この手法は、「スキを塞ぎ、気づかれるきっかけを隠し、姿を隠し、本心を逃す」と表現され、巧妙な駆け引きの極意とされています。

こうした揣摩の術は、単に人間関係にとどまらず、政治、外交、商談、戦略的な意思決定など、あらゆる場面で応用できます。古代の戦国時代では、この技術を駆使した策士たちが、国々の運命を左右する交渉を成功させました。彼らは相手の国情や君主の性格を事前に詳細に調べ、その中で相手がもっとも欲するもの、あるいは恐れるものを見極め、そこに働きかけることで目的を達成しました。

現代においても、この技術の価値は決して失われることはありません。企業間の競争、ビジネスの交渉、外交戦略、さらにはリーダーシップの発揮にも応用できるのです。例えば、ビジネスの場面では、交渉相手が何を最も重視しているのかを見極め、それに応じた提案をすることで、より有利な契約を結ぶことができます。

また、企業戦略においても、市場の動向を慎重に観察し、競合の動きを見極めながら、最適なタイミングで動くことで、競争優位を確立することができるのです。 このように、揣摩の術を極めることで、あらゆる局面で優位に立つことが可能になります。

重要なのは、軽率に動かず、十分な観察と分析を重ねたうえで行動することです。相手の心を読み、状況を冷静に分析し、適切な判断を下すことで、より良い結果を導き出すことができるのです。

相手を動かす「摩の十術」とはなにか?

「摩」の術の正しい使い方とは、要は相手の「類」に従って、それにあった「類」の術を用いるということです「摩の十術」も相手の「類」に合わせて用いられなければならないのです。

鬼谷子の思想において、「摩」は相手の心を揺り動かし、望む行動へと導くための技術とされています。その中でも「摩の十術」は、相手の性格や立場、状況に応じて最適な方法を選び、心理や行動に影響を与えるための具体的な手段です。

「摩の術」を正しく使うには、まず相手の「類」、つまり性質や特性を見極めることが必要です。人にはそれぞれ異なる性格や価値観があり、同じ手法がすべての人に有効とは限りません。鬼谷子の教えでは、相手の「類」に合った方法を用いることが、成功の鍵であるとされています。

「摩」の十術には、「平」「正」「喜」「怒」「名」「行」「廉」「信」「利」「卑」の十の方法があります。「平」は、静かに平然とした態度を保ち、動揺することなく相手に安心感を与える術です。「正」は、タイミングを見極め、正論を持って説得する方法を指します。適切な時期に正論を述べることで、相手に納得感を持たせ、受け入れやすい状況を作り出します。

「喜」の術は、相手を喜ばせることで、心を開かせる手法です。人は自分にとって利益があり、気持ちの良いことを提供されると、自然と心を許しやすくなります。「怒」の術は、その逆で、相手を怒らせ、冷静な判断を失わせることを目的とします。怒りに駆られた相手は感情的になり、通常では取らないような行動を選ぶこともあるため、その心理を利用することで、望む方向へと誘導することができるのです。

「名」の術は、相手が名声を得たいという欲望を刺激するものです。人は他者からの評価を気にするものであり、名誉を得られる状況が整えば、それを追い求めようとします。「行」の術は、言葉による説得だけでなく、実際に行動を起こして既成事実を作ることを意味します。実際に物事を動かすことで、相手に選択の余地を与えず、自然と従わせることができるのです。

「廉」の術は、潔癖で清廉な姿勢を見せることによって、相手に信頼感を与える手法です。誠実な態度を示し、高潔な立場を保つことで、相手からの尊敬を得ることができます。「信」の術は、相手に信頼感と期待感を持たせることで、安心して行動させる手法です。信頼を築くことで、相手は疑いを持たずに協力しようとするようになります。

「利」の術は、相手の欲求を煽ることで、行動を促すものです。人は自らの利益を得られると確信したときに最も積極的に動くため、その心理を利用して意図する方向へ導きます。そして、「卑」の術は、あえて下手に出てへつらうことで、相手に油断を生じさせる手法です。相手が優位に立っていると錯覚すれば、警戒心を緩めるため、こちらの意図を通しやすくなるのです。

これらの技術は、古代の戦略家や交渉者だけでなく、現代のビジネスや政治、対人関係においても有効です。しかし、多くの人がこれらの手法を知っていても、実際に成功へと結びつけることができないのは、それぞれの正しい使い方を理解していないからです。

「事」が達成されるときは、必ず「道」、すなわち現実の法則に沿った術のあり方と合致しているものです。どれほど巧妙な策略を用いたとしても、それが状況に適していなければ、成果を得ることはできません。そのため、鬼谷子は「道」に従った術こそが、あらゆる場面で最適な結果をもたらすと説いています。

状況を見極め、適切な方法を選び、それを的確なタイミングで用いることが重要です。ただ技術を知るだけではなく、それを活かすための観察力と洞察力を養うことが、成功への鍵となるのです。

著者の高橋氏は、本書を通じて『鬼谷子』の知恵の深さを浮き彫りにしています。原文に詳細な注釈を加えつつ、現代的な視点で再解釈することで、単なる古典解説にとどまらない新たな価値を提供しています。私たちは、中国戦国時代の戦略的思考を学ぶことで、交渉術を鍛えられるのです。

コメント