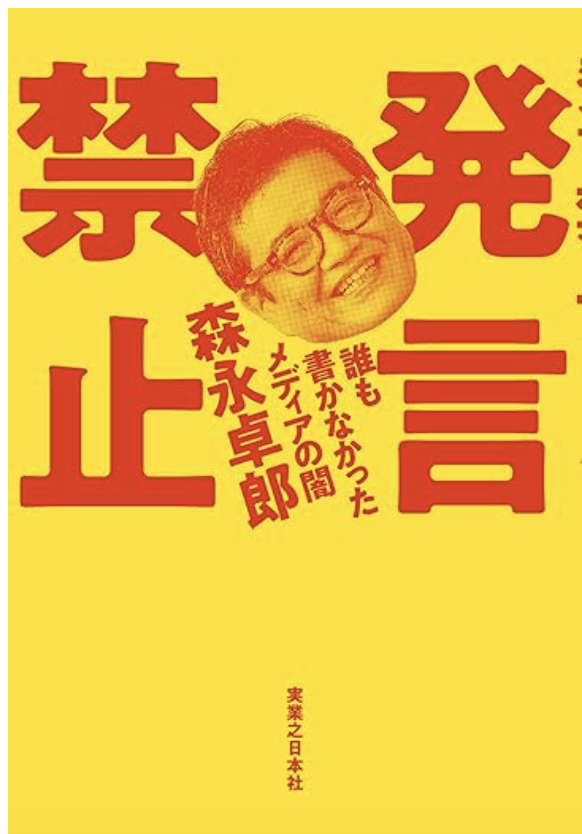

発言禁止 誰も書かなかったメディアの闇

森永卓郎

実業之日本社

発言禁止 誰も書かなかったメディアの闇 (森永卓郎)の要約

財務省と一部メディアの情報操作により、国民負担の増加が正当化され、日本の停滞が続いています。森永卓郎氏はこの問題を告発し、メディアの使命を問い続けました。日本の財政は健全であり、十分な財政出動が可能ですが、緊縮政策が成長を阻害しています。今こそメディアは権力を監視し、真実を追求する役割を取り戻し、社会の変革を促すべきです。

財務省とメディアに洗脳される日本人

財務省に忖度する御用メディアや御用学者は、財務省が目指す①社会保障カット、②増税、③増負担という三つの政策を正当化するために、国民の目をあざむく論理を展開する。そこでは、事実を歪曲したり、大切なことをあえて隠蔽したり、矮小化するということが日常的に行われている。(森永卓郎)

経済アナリストの森永卓郎氏の言葉が示すように、財務省とそれに迎合する一部のメディア、学者たちは、社会保障の削減や増税、さらには国民負担の増加を正当化するために、巧妙な情報操作を行ってきました。森永氏は生前、これらの動きに警鐘を鳴らし、国民に対して事実を伝える役割を果たしていました。

そんな森永氏が亡くなった直後から、財務省の政策に対する国民の抗議活動が各地で起こり、一部メディアはその様子を報道し始めました。しかし、多くの主要メディアは依然として沈黙を貫いています。その背景には、長年にわたり財務省とメディアとの間に築かれた密接な関係があると指摘されています。

大手メディアが自主規制という名のもとに真実を隠蔽し、圧力によって言論が封殺される――私たちが日常的に目にするニュースの裏側には、こうした闇が潜んでいます。

著者は、がんを患って以来、渾身の力で大量の書籍を執筆し、この現実を告発してきました。本書は、既存メディアの情報を鵜呑みにすることの危険性を警鐘として鳴らし、私たち一人ひとりが情報リテラシーを高め、真実を見抜く力を養う必要があることを強く訴えています。(森永卓郎氏の関連記事)

OECDが行った「平均的な男子労働者の年金受給の所得代替率」の国際比較が掲載されている。所得代替率というのは、高齢者が現役世代の平均的な手取り収入の何%の年金収入を得ているのかという数字だ。比較を一瞥しただけで、欧米諸国の高齢者は現役世代の7割前後の年金を得ているのに対して、日本だけが、その半分の水準の年金しか得ていないという事実が目に飛び込んでくる。

「現在の高齢者は、高度成長期に作られた手厚い社会保障に安住している」といった財務省寄りの論調は、恣意的なデータによって支えられています。たとえば、「日本の消費税率は国際的に見てもまだまだ低い」(アメリカには消費税そのものが存在しない)、「諸外国でも社会保障の財源は消費税が充てられている」(実際には社会保険料と一般財源の税収が主要財源)、「日本の財政は借金で首が回らなくなっている」(政府の保有資産を考慮すれば、日本の財政は世界でも最も健全な水準)といった主張が繰り返されています。

こうした誤った情報が新聞やテレビで日々報じられることで、国民は知らず知らずのうちに洗脳されてしまうのです。 財務省が推進してきた厳格な財政緊縮政策の結果、日本の基礎的財政収支は基本的に黒字となり、日銀を含む「統合政府」で見ると、年金の将来負担を考慮しても、ネット負債のGDP比は先進国最低レベルにあります。

つまり、日本の財政は世界一健全な状態にあると言えます。この状況下で、日本政府は十分な財政出動の余力を持っています。もっとも、どの程度の財政赤字を高インフレを引き起こさずに維持できるのかは、実際に試みなければ分からないと著書は指摘します。実際、緊縮財政が始まって以来、この国の成長は止まっており、GDPはドイツにも抜かれる状況に陥っています。

メディアに今求められていること

財務省はどうしても減税を避けたいので、減税ではなく、社会保障をカットして、社会保険料の抑制で国民の負担減を図りたい。

財務省はどうしても減税を避けたい考えがあるため、減税ではなく社会保障の削減によって社会保険料を抑制し、国民の負担軽減を図ろうとする傾向が見られると森永氏は指摘します。その一環として、「年金をもらいすぎている」と高齢者を悪者に仕立て、世代間対立を煽ることで社会保障の削減を正当化しようとする動きがあるのではないかと言うのです。

実際、財務省は毎年の概算要求の段階で社会保障費の総額に上限を設けています。その範囲内で社会保障給付を行わなければならない厚生労働省は、年々、医療や介護、年金制度の見直しを進めていますが、その多くが国民にとって不利益となる改悪と受け取られています。この方針に対しては、当然ながら反対の声も少なくありません。

少子化問題が解決しない背景には、老後の見通しが不透明になりつつあることも関係しています。将来の高齢者の生活が厳しくなると予想されるなかで、安心して子どもを産み育てる決断をするのは難しくなっています。社会保障の縮小は、少子化をさらに加速させる要因となりかねません。

一方で、現在の日本は税収が大幅に増加しており、減税を実施できる財政的余力が高まっています。森永氏が指摘するように、社会保険制度の改悪によって国民負担を調整するのではなく、消費税などの減税を行い、直接的に国民の負担を軽減する方法も選択肢として考えられます。

財政再建と国民生活の安定は、どちらも重要な政策課題です。しかし、その達成方法については慎重な検討が必要でしょう。社会保障費の抑制による財政健全化を優先すれば、国民の安心感が損なわれ、さらなる少子化につながる恐れがあります。若者の手取りが増えない限り、少子化は解決しないのです。

減税による経済活性化を図れば、短期的には財政赤字が拡大する可能性がありますが、中長期的には経済成長による税収増加も期待できます。 高齢化社会における社会保障のあり方と財政政策のバランスは、単純な二項対立で語れる問題ではありません。

世代間の公平性を保ちながら、持続可能な社会保障制度を構築することが求められています。そのためには、財務省の予算枠組みの見直し、税制改革、社会保障制度の効率化など、総合的な議論が必要です。

最近のメディアは、すっかり牙を抜かれ、自分たちの暮らしを守ることを優先している。その結果、テレビにはブルシット・プログラム(くそどうでもいい番組)があふれることになる。

森永氏の指摘は、メディアの在り方を根本から問い直す機会を提供しています。芸能人によるクイズ番組や旅行・グルメ番組ばかりのテレビには私も全く魅力を感じません。

日本社会が30年にわたり停滞している責任の一端がメディアにあると考えるならば、今こそジャーナリズムの原点に立ち返り、権力の監視と真実の追求という本来の使命を果たすべきではないでしょうか。それは単にメディア業界の問題ではなく、民主主義社会の健全な発展に不可欠な課題です。

メディアが本来の「矜持」を取り戻し、権力者への監視機能を回復できれば、停滞した日本社会に新たな活力をもたらす可能性があります。言論の力で社会を変えていく――それこそがジャーナリズムの本質であり、今、私たちがメディアに求めるべき役割なのです。

コメント