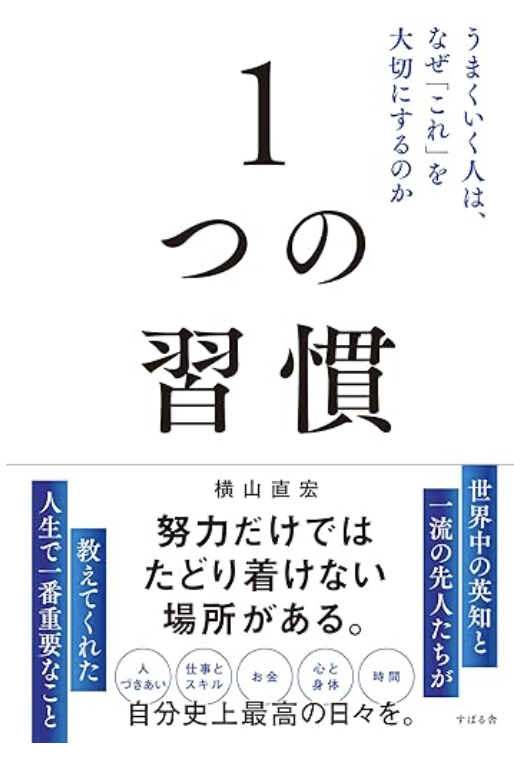

1つの習慣 うまくいく人は、なぜ「これ」を大切にするのか

横山直宏

すばる舎

1つの習慣 うまくいく人は、なぜ「これ」を大切にするのか (横山直宏)の要約

日本人は世界トップレベルの読解力や数的思考力を持ちながら、生産性や幸福度が低いというギャップを抱えています。その根本原因のひとつが「楽しむ力の不足」だと考えられます。横山直宏氏の著書『1つの習慣』では、成功者に共通するたった一つの習慣として「楽しむこと」の重要性が説かれており、仕事や人間関係、収入、心の充実にまで好影響を及ぼすことが紹介されています。

人生を楽しむことが重要な理由

人生を楽しむことが、自分の才能を最大限に発揮し、大きな結果を出し、まわりの人に もポジティブな影響を与える原動力になるのです。(横山直宏)

日本人の生産性が低い、幸福度が低い、仕事へのモチベーションが低い――そんなネガティブなニュースを耳にすることが増えています。日本の学生は読解力2位、数的思考力2位、問題解決能力1位という、世界でもトップクラスの成績を収めています。つまり、能力が低いわけでは決してないのです。

それにもかかわらず、生産性や幸福度が上がらない。このギャップには、何か構造的な原因が潜んでいるはずです。そして、その原因に気づき、変えることができれば、私たちの働き方や人生の質は確実に向上します。 では、その変化を生み出す原動力とは何か。うまくいっている人が大切にしている「たった一つの習慣」があります。それが「楽しむこと」です。

しかし、人生において本当に大切なことほど、案外シンプルなものです。横山直宏氏の1つの習慣 うまくいく人は、なぜ「これ」を大切にするのかでは、成功者に共通する習慣として「楽しむこと」が取り上げられ、その実践法と本質が丁寧に紹介されています。

著者の横山氏は、20年間で10万人以上に「自分らしく成功する方法」を伝えてきた実績を持ち、日本とマレーシアで8社を経営する一方、世界各地で一流の知識を学びながら、累計100億円超の売上を達成。現在は600名以上の経営者が参加する学びのコミュニティを主宰しています。まさに、自らの実践を通じて「楽しみながら成果を上げる」ことを体現してきた人物です。

ペンシルバニア大学のマーティン・セリグマン博士らが提唱するポジティブ心理学の研究では、ポジティブな感情が心身の健康を高めるだけでなく、創造性や学習効率、対人関係の質にも好影響をもたらすことが明らかにされています。つまり、「楽しむこと」は単なる気分の問題ではなく、科学的にも裏づけられた、社会的成功を引き寄せる行動だと言えるのです。

私自身、この「楽しむ」という習慣によって人生が大きく変化したひとりです。以前の私は、アルコールに依存し、お酒を飲んでいるときだけが楽しみという生活を送っていました。日常ではストレスに悩まされ、仕事自体には関心があったものの、人生全体を心から楽しんでいるとは言いがたい状態でした。

そんな私が断酒を決意したのは18年前のことです。その決断を機に、「著者として自分の再生ストーリーを伝える」「ベンチャー企業を支援する」「学生を応援する」といったビジョンを明確に描くようになりました。そして、「仕事そのものを楽しむ」という視点を持てるようになったことで、人生の歯車が確かに動き始めたのです。

50歳の時にサラリーマンを卒業し、社外取締役、アドバイザー、大学教授として複数の役割を担いながら、全国を移動しつつ自由なスタイルで仕事をしています。場所や時間に縛られず、自分の意思で動ける今の働き方は、まさに「楽しむこと」がもたらした人生の再構築といえるでしょう。

人生を楽しむことで、私たちが得られること

「やりたくないことリスト」を作成することで、ストレスの原因が明確になり、自分の価値 観が浮き彫りになります。そして、それと同時に「やりたいこと」を書き出すことで、ポジ ティブな行動につなげる具体的な道筋が見えてきます。

また、私が実践してきたことの一つに、著者が本書で紹介している「やりたくないことリスト」の作成があります。これは非常に効果的で、自分にとって本当に大切なことに集中できるようになり、結果として成果が明確に現れるようになりました。

リストを通じて、不要なエネルギーの分散を防ぎ、心の中の優先順位がクリアになります。何かを選択する時に、これは本当に自分がやりたいことなのか?を自問することで、後悔しない決断ができるようになります。

人は、自分の価値観に合った活動をしているときにこそ、本来の集中力や創造性が発揮されます。「フロー状態」と呼ばれるこの現象は、前頭前皮質が一時的に静まり、自己意識が薄れ、時間の感覚さえ忘れて没頭する状態を指します。このとき脳内では、ドーパミンやアナンダマイドが分泌され、快感と集中が同時に高まり、より高いパフォーマンスにつながるのです。

人間関係もまた、幸福や生産性に直結する重要な要素です。ハーバード大学のロバート・ウォールディンガー教授らによる75年にわたる研究によると、人の幸福度を決定づける最大の要因は「良好な人間関係」であることがわかっています。そして、幸福は伝染するという事実も明らかになっています。

ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授の研究では、幸福は知人の知人、つまり三次の関係にまで影響を及ぼすことが示されました。私たち一人ひとりが幸福であることが、周囲の人々にもポジティブな波紋を広げるのです。

だからこそ、自分にとって心地よい人間関係を選ぶこと、自分にエネルギーを与えてくれる人と時間を過ごすことが、人生を楽しむ上で欠かせないのです。職場でもプライベートでも、「誰と過ごすか」「どんな空気をつくるか」が、日々の幸福度を左右します。 仕事においても、好きなことを追いかけていると、それに共鳴する人とのつながりが生まれます。自分ひとりで自分を変えるのは難しくても、環境を変えることで自然と行動が変わります。

・仕事が楽しくなると、成功する確率が上がります・人間関係がよくなり、共に成長する仲間が増えます・お金の循環がよくなり、豊かさが自然とついてきます・そして、満ち足りた感覚を持ちながら生きられるようになります 楽しめる人が手にするものは、こんなにもたくさんあります。「楽しむ」という言葉はシンプ ルですが、その影響は計り知れないのです。

仕事においても、好きなことを追いかけていると、それに共鳴する人とのつながりが生まれます。自分ひとりで自分を変えるのは難しくても、環境を変えることで自然と行動が変わります。変化を恐れず、一歩踏み出して環境を変えることで、人生は大きく動き出すのです。

「楽しむこと」が当たり前になると、人生のあらゆる側面が好転していきます。たとえば、仕事が楽しくなると、成功する確率が自然と高まります。目の前の業務に前向きに取り組めるようになり、成果も伴ってきます。さらに、人間関係もスムーズになり、互いに刺激し合いながら成長できる仲間が集まってきます。

お金の循環も良くなり、無理なく豊かさがついてくる。そして何より、日々の暮らしに「満ち足りた感覚」が生まれ、自分らしく生きている実感を持つことができるようになります。

「楽しむ」という言葉は、非常にシンプルです。しかし、その選択が人生に与えるインパクトは、想像以上に大きなものです。楽しめる人が手に入れるものは、成功や豊かさだけでなく、その過程までもが満ち足りたものになるのです。 なお、

本書は、このブログでおなじみの理論やケーススタディも多数紹介されており、読んでいて非常に共感できました。過去の自分と重なる部分も多く、改めて「楽しむ」という習慣の大切さを実感しました。人生をもっと軽やかに、自分らしく生きたい方にとって、大きなヒントとなる一冊だと思います。

コメント