Outliers 思考と思考がつながる

Outliers 思考と思考がつながる

マルコム・グラッドウェル

サンマーク出版

Outliers 思考と思考がつながる (マルコム・グラッドウェル)の要約

『アウトライアーズ』は、成功を才能や努力だけで説明する考えを見直す本です。マルコム・グラッドウェルは、成功者を「特別な環境にいた人」として描き、生まれた時代、家庭、文化、偶然の機会といった外的要因が努力を支えると説きます。ビル・ゲイツやビートルズの成功も環境の影響が大きく、また文化や社会構造も成果を左右します。成功とは個人の力だけでなく、社会全体が形づくるものであると教えてくれます。

マタイ効果と1万時間の法則

外れ値を理解するには、彼らの背景も見なければならないからです。彼らが育った文化、コミュニティ、家族、世代も大切な要素になる。これまで私たちは、背の高い木ばかり見てきた。もっと森全体を見るべきだったのです。(マルコム・グラッドウェル)

以前『天才!』というタイトルで発売されていたマルコム・グラッドウェルの名著が、新たな翻訳でOutliers 思考と思考がつながるとして甦りました。再読してみると、その魅力はむしろ増しているように感じます。私たちが日常的に抱いている「成功」のイメージを静かに、けれど本質的に覆してくれるその論点の数々は、読み進めるほどに深い洞察を与えてくれます。

本書のタイトルである「アウトライアーズ(Outliers)」とは、統計学でいう「外れ値」を意味します。平均値や多数派から大きく逸脱した存在であり、たとえば極端に高い成果を残した人や、通常のルールでは説明できない成功を遂げた人物のことを指します。

グラッドウェルは本書を通して、私たちが憧れの対象として語りがちなこれらの例外的成功者を、神話ではなく現実として捉え直そうと試みています。すなわち、アウトライアーとは「特別な個人」ではなく、「特別な環境にいた個人」だという視点を提示するのです。

グラッドウェルが本書で一貫して主張しているのは、「成功は決して、本人の才能や努力だけでは語り尽くせない」という事実です。 もちろん、努力も能力も重要です。けれども、それだけでは説明できない「背景」の力がある。生まれた時代、育った家庭、与えられた機会、所属する文化。そういった外的要因が、成功の道筋に決定的な影響を与えていることを、彼はさまざまな事例を通して浮かび上がらせていきます。

たとえば、プロのアイスホッケー選手に関するある調査では、1〜3月生まれの選手が明らかに多いという興味深いデータが示されています。一見すると偶然のようにも思えますが、実はここに「成功の構造」が隠れています。

カナダのジュニアホッケーリーグでは、年齢の区切りが1月1日に設定されており、その年の早い時期に生まれた子どもたちは、同じ年に生まれたものの数ヶ月遅く生まれた子どもたちよりも、幼少期からわずかに体格が良く、発達が早い傾向にあります。この小さな差が、スカウトや指導者の目に留まるきっかけになります。

結果として、1〜3月生まれの子どもたちは、より上位のチームに選ばれ、優秀なコーチのもとで練習できる機会を得ます。そして彼らは、質の高い指導と多くの実践経験を積み重ねることによって、さらに他の子どもとの差を広げていきます。

このように、最初はほんのわずかな「生まれ月の差」でしかなかったものが、長い時間をかけて大きな違いを生み出していくのです。 この現象は「マタイ効果(累積的優位性)」と呼ばれています。「持つ者にはさらに与えられ、持たざる者は持っているものさえ失う」という、聖書の一節に由来する概念です。

最初にわずかな優位性を持っていた人が、次々に機会を与えられ、結果的に大きな成功へとつながる構造を表しています。 重要なのは、この差が本人の意思や努力によるものではなく、単に生まれた月という偶然の要素によって生じているという点です。しかもそれが、進路やキャリア、社会的な成果にまで長期的な影響を与えるのです。

この構造は、スポーツの世界に限らず、教育、ビジネス、芸術といったさまざまな分野にも共通して見られるものです。 どのタイミングで評価され、どの段階で支援や育成の対象となるか。その最初の「入口」に立てるかどうかが、実力以上に大きな差を生む。これが、グラッドウェルが本書で繰り返し示している、「成功は構造の中で生まれる」というメッセージのひとつなのです。

本書で最も広く知られている概念のひとつが「1万時間の法則」です。ある分野で世界的なレベルに到達するためには、意図的な練習を1万時間積む必要があるというこの理論は、広く知られるようになりました。

しかし、グラッドウェルが本当に伝えたいのは、「努力すれば誰でも成功できる」という単純な話ではありません。重要なのは、その1万時間を積むだけの環境と機会が、誰に与えられたのかという点にあります。

成功するには、可能性を信じることが絶対に必要だ。そしてその可能性の源泉は、自分自身や、両親だけではない。時代という要素も大きな影響力を持つ。歴史上のある特定の時点に現れた、ある特定のチャンスが、可能性の源泉になるのだ。

どれほど本人の努力が重要であっても、それを支えるのは、親のサポート、教育制度、所属する地域社会、そしてたまたま巡ってきた時代背景や組織の理解といった、本人の力では選べない条件です。才能だけを称賛するのではなく、そこに至るまでの背景に目を向ける視点を持たなければ、本当の意味で「成功」を理解したとは言えないのです。

ビル・ゲイツは、パーソナルコンピューターが普及する前夜に、先進的な学校に通い、当時としては非常に珍しかったプログラミング環境に高校生でアクセスできました。そして、誰よりも早く、誰よりも多くの時間をコンピューターに費やすことができた。それが後の圧倒的な技術力と、時代の波に乗るタイミングを生み出しました。

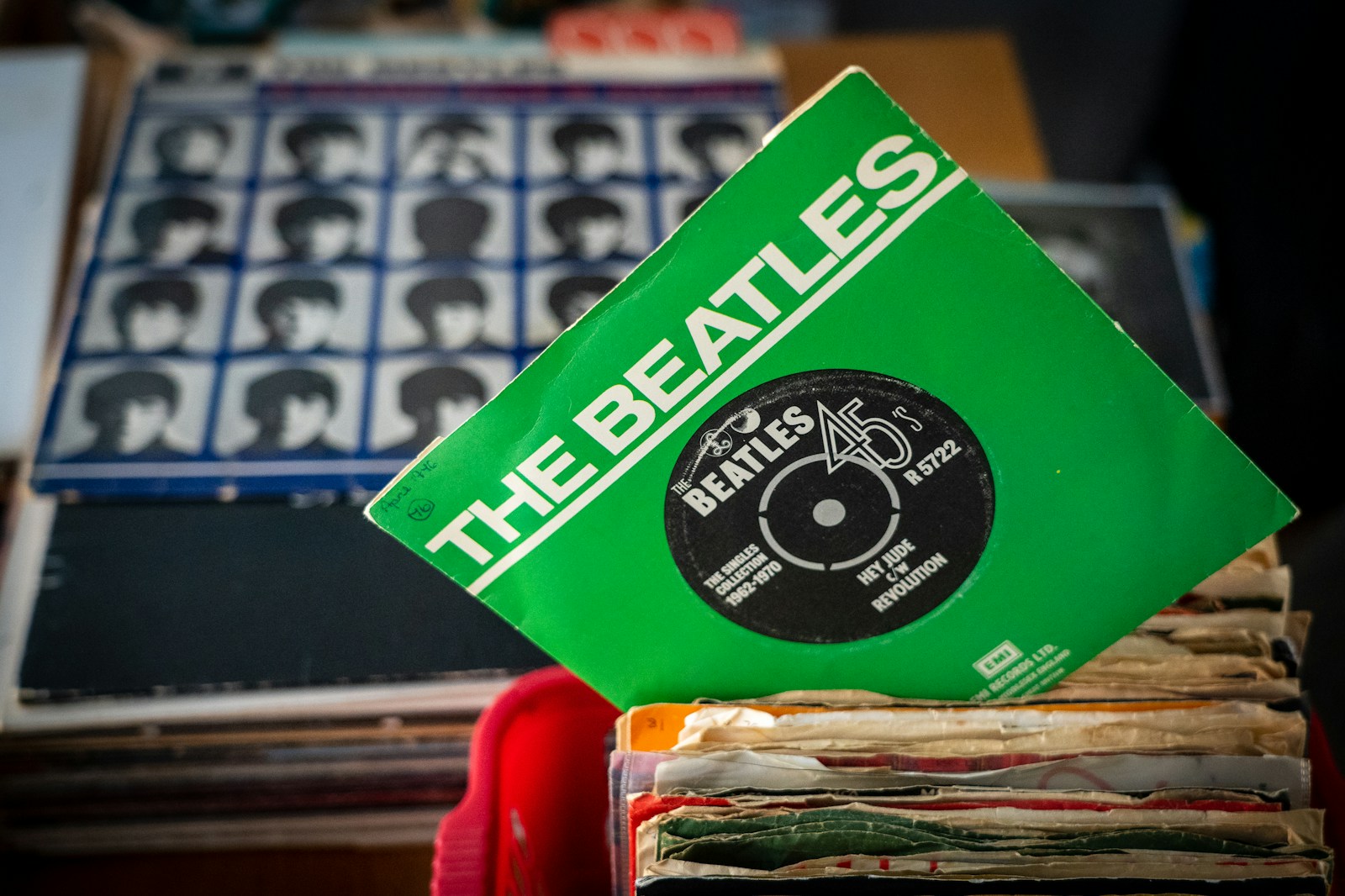

また、ビートルズの例も興味深いものです。彼らはリバプールからハンブルクに渡り、ナイトクラブで毎晩何時間も演奏を繰り返しました。1回2〜3時間、1週間に6〜7日、1年で数百回というレベルで実演を重ね、結果的に1000回を超えるステージ経験を積んだと言われています。この実践的な反復こそが、のちの圧倒的なステージパフォーマンスや即興性、曲構成のセンスを育てた。つまり、才能だけでは到達できない場所に、機会と環境によって導かれたのです。

IQと成功の相関についても、グラッドウェルは鋭く切り込みます。知能指数がある一定のライン(たとえばIQ120)を超えると、それ以上の数値は成功との因果関係をほとんど持たないという研究を紹介し、現実社会で求められるのは実用的な能力だと語ります。つまり、交渉する力、人と円滑にコミュニケーションを取る力、自分の置かれた環境をどう活用するかという力などがある天才が、その後の優位を獲得するのです。

たとえば、J.ロバート・オッペンハイマーと、天才と称されたクリス・ランガンという2人の人物の対比が象徴的です。両者ともに知的能力に大差はなかったにもかかわらず、社会的成果には大きな差が生じました。

その要因は、家庭環境や教育を通じて身につけた「自己表現力」や「社会的立ち回りの巧さ」といった実用的スキルにありました。つまり、知能そのものではなく、知能を活かす方法がその後の成功を左右したのです。

文化的な背景と成功の関係とは?

典型的な墜落事故では、7つのヒューマンエラーが連続して起きている。1人のパイロットが、その1つだけでは問題にならないような失敗をする。次に、またいずれかのパイロットが何か失敗をする。その時点では、最初の失敗と合わせても大きな問題にはならない。しかし、3つ目、4つ目、そして7つ目まで失敗が重なっていくと、すべてが組み合わさってついに大惨事にいたるのだ。

本書の後半では、文化的な背景が成功や失敗にどのように影響するかという視点が丁寧に掘り下げられています。なかでも特に印象的なのが、航空事故の事例をもとに語られる「権力格差」の問題です。

権力格差とは、社会や組織の中で上下関係をどの程度強く意識するかという文化的尺度です。上下関係を重んじる文化では、部下が上司の判断ミスに対して指摘を控える傾向があり、それが組織の意思決定や安全性にまで影響を及ぼします。これは礼儀や尊敬といった価値観に根ざした行動ですが、実際には命に関わる場面で大きなリスクになり得るのです。

実際に、航空機の事故調査では「副操縦士が機長の誤りに気づきながら、それを明確に指摘できなかった」ことが、致命的な判断ミスを招いた要因として複数回報告されています。遠慮や気配りが、本来必要だった介入を阻んでしまう構造がそこにあります。

興味深いのは、むしろ若手パイロットが操縦しているときのほうが事故率が低いというデータがあることです。これは、補佐席にいる熟練パイロットが上下関係を気にせず意見を述べられる状況であるためです。つまり、権力格差の影響が弱まることで、コックピット内のコミュニケーションが活性化し、判断の質が上がるという逆説的な現象が起きているのです。

ただし、権力格差のある関係性であっても、円滑なコミュニケーションが成立する場面はあります。そのためには、話し手が曖昧な表現を使う傾向にあることを前提に、聞き手が相手の真意を的確に汲み取る力を持っていること、そして互いに解釈する時間的余裕があることが必要です。

ところが、嵐の夜、計器トラブル、疲労の蓄積といった複数の要因が重なった状況では、聞き手に冷静な判断を求めることは極めて難しくなります。現場の緊張感が高まり、やり取りのテンポが速くなるほど、遠回しな表現や曖昧な警告は聞こえなくなるのです。これが、文化的な価値観と実務上の判断ミスが結びつく瞬間です。

グラッドウェルはこう指摘します。「自分という人間を、自分が育った文化から切り離すことはできない──そしてその事実を無視すると、飛行機が墜落する」。この言葉が示すように、私たちの思考様式やコミュニケーションのパターンは、想像以上に文化によってかたちづくられています。しかもそれは、結果の良し悪しを決定づけるほどの重みを持っているのです。

この視点は、航空業界に限らず、教育、ビジネス、医療、家庭など、あらゆる場面に通じます。どれほど有能な個人がいても、それを活かせる組織の構造や、支える文化がなければ、本来の力は発揮されません。逆に言えば、文化や関係性の設計次第で、潜在的な事故や失敗を未然に防ぐこともできるのです。

本書ではさらに、文化と成功の結びつきを示す象徴的な例として、数学の成績と勤勉さの関係にも注目しています。 著者は、ある国や地域の文化が「どれほど勤勉さを重視しているか」を測ることで、その国の子どもたちが数学でどれほどの成果を上げるかを、おおよそ予測できると指摘します。

そして、実際にその両方のランキングで上位に並ぶのは、シンガポール、韓国、中国(台湾)、香港、そして日本といった、いわゆる東アジア圏の国や地域です。これらに共通しているのは、長い歴史を通じて培われてきた稲作文化、すなわち「水田での米作り」と深く結びついた労働倫理です。

米作は単純な農作業ではなく、繊細な水の管理、計画的な手順、そして何ヶ月にもわたる根気と注意を必要とする仕事です。その文化的土台が、「粘り強さ」「勤勉さ」「規律」といった価値観を形成し、現代の教育や仕事観にも受け継がれているのです。数学は論理の積み重ねであり、問題解決の粘り強さを要求される領域です。そこに、米作文化に根ざした姿勢が、見えないかたちで生きているというわけです。

こうして見ていくと、私たちが天才だと感じる人々――スーパースター弁護士、数学の天才、ソフトウェア起業家のような人たちも、実は特別な世界に生きているわけではないことがわかります。

彼らは、「個人としての能力」だけでそこに立っているのではなく、歴史、文化、コミュニティ、そして偶然が複雑に絡み合った構造の上に立っている存在なのです。 彼らの成功の中には、自分の力で手に入れたものもあれば、たまたま得られたチャンス、時代や家族から受け継いだ文化的遺産も含まれています。

すべてが計算されたものではなく、すべてが公平に与えられたわけでもありません。しかし、それら一つひとつが、彼らの現在を形づくるのに欠かせない要素だったことは間違いありません。 グラッドウェルは、そうした“成功の裏側”を解き明かしながら、最後にこう示唆します。

結局のところ、「外れ値」とは、本当は外れ値などではないのです。特別な才能を持った一握りの人ではなく、構造と背景によって生まれた“結果”としての存在にすぎない。だからこそ、私たちは成功を称えると同時に、その背後にある条件や土壌にも目を向ける必要があるのだと思います。

このように、著者は、私たちが信じてきた「才能と努力の神話」に疑問を投げかけながら、成功とは何かを再定義していきます。成功者は偶然の産物ではないが、必ずしも完全な実力主義の果てにいるわけでもない。そこには、数えきれないほどの見えない「支援」と「タイミング」が存在しているのです。

そして、著者が伝えようとしている本質はこうです。社会は、誰が成功するか、どれくらいの人が成功者として育つか、その構造を意図的に設計し直すことができるのです。成功者を神格化し、敗者に冷淡である社会のあり方を見直す必要があるというメッセージが、グラッドウェルから明確に提示されています。

成功とは「勝ち取るもの」ではなく、「社会と環境が形づくるもの」であるという前提に立てば、私たちはもっと寛容で、もっと希望のある社会をつくることができるはずです。 本書は、成功を個人の能力だけで語ることの危うさを教えてくれる一冊です。

同時に、社会がいかにして「もっと多くの人に成功のチャンスを開くか」という問いに、誠実に向き合わせてくれる書でもあります。読むことで他人を見る目が変わり、自分の過去に対する見方すらも柔らかく変わっていきます。そこに、この本の力強い価値があります。

コメント