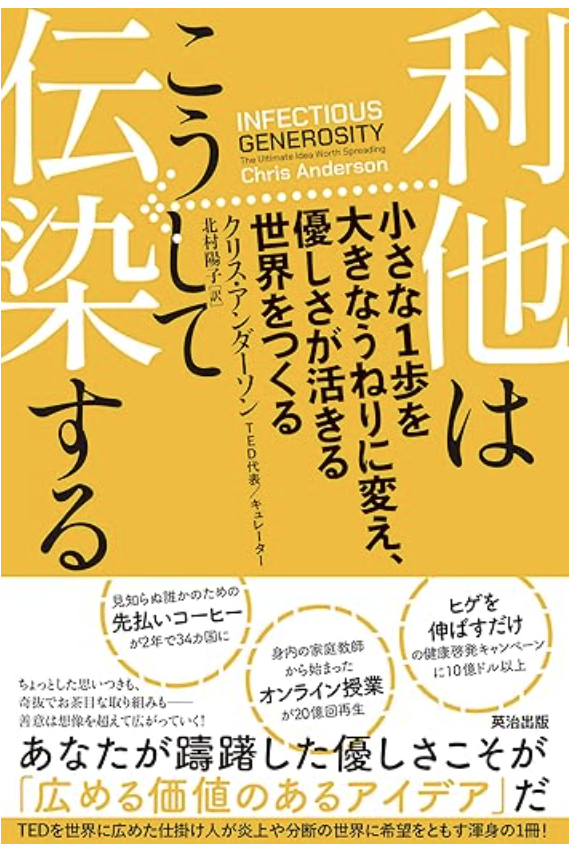

利他はこうして伝染する――小さな1歩を大きなうねりに変え、優しさが活きる世界をつくる

クリス・アンダーソン

英治出版

利他はこうして伝染する――小さな1歩を大きなうねりに変え、優しさが活きる世界をつくる (クリス・アンダーソン)の要約

本書は、TEDを世界に広めたクリス・アンダーソンが提唱する「伝染する利他(Infectious Generosity)」という概念を軸に、寛大な行動がインターネットを通じてどのように社会を変えるかを説いています。小さな善意が連鎖し、思いやりが可視化・拡散されることで、対立や分断の時代にも希望と共感に満ちた未来が築けると語ります。数々の実例と研究により、誰もが変化の起点になれる可能性を示す一冊です。

利他の心が重要な理由

どんな利他の行為も、もし孤立したものから伝染性を持つものに転じれば、驚くほどのインパクトを持ちうる。(クリス・アンダーソン)

私たちはいま、分断や対立、そしてSNSでの炎上が日常となった社会に生きています。そんな時代だからこそ、クリス・アンダーソンの利他はこうして伝染する――小さな1歩を大きなうねりに変え、優しさが活きる世界をつくるから大きな学びを得られます。

この本は、TEDを世界に広めたことで知られるアンダーソンが、自らの経験と知見をもとに語る「伝染する利他(Infectious Generosity)」というアイデアを中心にストーリーが展開されています。彼はこのコンセプトを「究極のアイデア」とまで表現し、その言葉には深い確信と情熱が宿っています。

TEDを通じて、膨大な知識と経験を共有し続けてきた彼は、インターネットを通じてひとつの確信を得ました──「もしも最大限の贈り物を差し出せば、その見返りに驚くだろう」。これはTEDというプラットフォームを通じて、無償の知識共有がいかに多くの人々に力を与え、同時に自らの影響力を高めていくかを体感したからこそ出てきた、実感に満ちた言葉です。

そして本書には、世界中で実際に起きている、思いやりが連鎖する数々の感動的なエピソードが詰め込まれています。どれもが、小さな善意のアクションがいかにして多くの人の心を動かし、やがて社会全体にポジティブな波紋を広げていくのかを示してくれます。

私たちの暮らしの中で、物質ではない価値──つまり、知識や共感、創造性といった非物質的なものが、ますます大きな役割を果たすようになっています。

今の時代、私たちは誰もが簡単に情報を届けられる環境に生きています。そして重要なのは、私たちの言動が想像以上に多くの人に見られているという事実です。 この「見られている」という状況は、「評判」に大きな影響を与える要素となっています。

私たちは、常に誰かに見られているかのように振る舞うことが求められる時代に生きているのです。実際、多くの目がリアルタイムで私たちの行動を見ている可能性があります。 そのような環境は、時に息苦しさやプレッシャーを感じさせるかもしれません。しかし、その違和感こそが、自分をより良くしようという意識につながります。

「見られているからこそ、最良の自分でいたい」という思いが、他者への思いやりや行動に変わるのです。 たとえ偶然であっても、あなたの素晴らしい行動は静かに、でも確実に広がっていく可能性があります。行動には予想以上の力があり、誰かの心を動かし、新たな連鎖を生むのです。

ネットワークでつながる今、私たちは「利他の可能性」について、新たな視点で考える責任とチャンスを同時に持っているのです。

その前提には、与える文化を育むことで、地球規模の課題に対処し、希望とインスピレーションに満ちた、より思いやりのある世界を築くことができるという信念があります。 この本は、寛大さの力を裏付けるための議論、ケーススタディ、研究結果が豊富に紹介されており、読者に対して「自分の行動が持つ影響」について深く考えさせてくれます。

さまざまな国や文化、立場の人々による現実のストーリーが語られ、読み進めるごとに「自分にもできるかもしれない」という想いが自然と芽生えてきます。

特に現代のテクノロジーやソーシャルメディアが、寛大さの普及においていかに大きな役割を果たすかについての考察は、現代に生きる私たちにとって非常に示唆に富んでいます。

インターネットは、利他的な行動を瞬時に拡散し、かつてないスピードとスケールで社会に伝染させる「ターボチャージャー」のような存在となり得るとアンダーソンは指摘します。

利他が私たちにもたらすこと

私たちの時代は、1人の利他の行動が他の人たちに無限に広がる可能性を持つ時代だ。

本書は、「なぜ」「どのように」「もしそうなら?」という3つのパートで構成されています。

第1部では、利他の感染性について、アンダーソンが確信を得るに至った出来事やについて語られます。また、人間性に根ざした寛大さの力や、「不思議の実験」と呼ばれる創造的な社会科学的アプローチにも言及されており、好奇心を刺激されます。

「不思議の実験」資金を受け取った200人の大多数は、資金のかなりの割合を他者に与えるという反応をしたのです。平均で見ると、自分の欲しいものや必要なものに使われた資金は3分の1にとどまり、残りは友人や家族、そして社会問題のために提供されました。

最も収入が低く、受け取った額が人生を変えるようなものだった人たちでさえも、やはり平均で受け取った額の3分の2を提供していたのです。

最も人を感化する利他の多くは、実はお金ではない。

第2部では、理論から実践への転換に焦点が当てられています。アテンション(関心を向ける)・ブリッジング(対立の架け橋になる)・ナレッジ(知識をシェアする)・コネクション(人と人をつなぐ)・ホスピタリティ(もてなしの心を広げる)・エンチャントメント(魅力をい生み出す)という金銭的寄付以外の6つの方法が示されています。

今日の最も強力なフィランソロピー事業の多くも、インターネットの力を最大限に活用しています。たとえば、ウィキペディアやカーンアカデミー、そして無料で学べるオンライン講座のコーセラなどは、誰もが世界中の知識にアクセスできる環境を提供しています。

プロジェクトECHOは、ネットワークを通じて医療従事者に大規模なトレーニングを提供し、地域を問わず命を救う支援を実現しています。

さらに、Patreonは何百万人もの支援者が数十万人のクリエイターを直接サポートできる仕組みを作り、クリエイティブな活動を後押ししています。

「ギビングチューズデー」という運動も広がりを見せており、人々がそれぞれの関心に応じて社会的な課題に寄付する文化が、デジタルの力によって根付き始めているのです。

「自分はインターネットから何が得られるか」と受身的に考えるのではなく、能動的、意図的に「自分はインターネットに何を提供できるか」と考えるのだ。あなたは10億人のユーザーの1人にすぎないかもしれないが、大海に落ちた1滴がうねりとなることはありうる。

第3部では、より思いやりに満ちた未来を築くために、インターネットをどのように活用できるか、そして個人や組織がどのように行動を変革できるかが語られます。アンダーソンは、利他的な行動を習慣化すること、寛大さを軸としたアクションや、企業にできる賢明な方策、変革者に力を与える方法、さらには未来の世代へ利他的な価値観をどう継承するかというビジョンまで提示しています。「強欲だけの時代は終わりつつある」という著者のメッセージに共感を覚えました。

私たちはもっと意識的に、人の優しさや善意が表れているストーリーを探し、オンラインで積極的にシェアしていくべきだとアンダーソンは指摘します。そのような行動は、嫌味や批判ではなく、インスピレーションや希望、そして具体的な解決策を広げる力になります。

いつも関わっている人たちの枠を超えて、普段はフォローしていないような立場や考え方の人たちにも目を向けることで、視野が広がります。そうすることで、フィルターバブルから抜け出し、もっと多様な視点に触れることができます。

また、自分が「素晴らしいな」と思える行動をしてくれた人たちに、きちんと感謝の気持ちを伝える時間を持つことも大切です。創造的な活動をしている人や、勇気ある行動をとった人を称えることは、その人の力になるだけでなく、私たち自身の心も温かくしてくれます。 精神的なサポートを必要としているかもしれない人たちのために、さりげなく声をかけたり、そっと寄り添ったりする姿勢も大事にしたいところです。

そしてもし、オンラインで誰かからひどい言葉をかけられたとしても、感情的に反応するのではなく、穏やかに対応することが、対立ではなく対話を生む第一歩になるかもしれません。 こうした行動はすべて、連鎖反応を引き起こす効果があります。

利他の行動が積み重なることで、SNSは見知らぬ人々が集まる恐ろしい場所ではなく、安心してつながれる健全な空間へと変わっていきます。もし、インターネットの中で利他的なふるまいをする人が十分な数に達すれば、オンライン上の社会的規範そのものが少しずつ変わっていくことが期待できます。

ソーシャルメディアは、利他をターボチャージできる存在です。そして一方で、利他の力がソーシャルメディアそのものを変容させていく可能性もあるのです。

冷笑や攻撃が「当たり前」とされている場所では、親切にふるまうことが気恥ずかしく感じられるかもしれません。でも、もし勇気をもって優しさや思いやりを示す人が増えていけば、底意地の悪さは例外となり、称賛されるどころか自然と無視されていくようになるでしょう。

だからこそ、このアイデアを広く拡散するまったく本書では、起業家、慈善家、思想家だけでなく、一般市民による日常的で力強い寛大な実践も数多く紹介されています。

プレッジが世の中をより良くする!

「利他とは、私たちは自分だけでなく、他者のためにも力を尽くすべきというアイデアにほかならない。

本書の後半では、「寛大さの誓約(Generosity Pledge)」という考え方が紹介されています。これは、収入の一定割合、あるいは純資産の一部を毎年寄付するというプレッジ(寄付の約束)を行い、それを継続することで世界を少しずつ変えていこうとする取り組みです。

たとえば、収入の3%から始め、毎年1%ずつ増やしていき、最終的に10%まで引き上げるという実行可能なステップが提案されています。 こうしたプレッジの最大の利点は、寄付をその場限りの衝動ではなく、戦略的で持続可能な行動へと転換できることです。

1カ月、あるいは1年間で寄付すべき金額が明確であれば、どこに寄付すれば最も意義があるのかをしっかりと考えることができます。また、この誓いを自分だけのものではなく、仲間とともに進める「共同の取り組み」として捉えることで、大きな励みや連帯感を得ることができるのです。

収入の10%か純資産の2.5%か、高いほうを毎年寄付できるようになることを人生の目標にしよう。

こうした文化的な変革が広がれば、世界全体で年間数兆ドル規模の資金が動き、飢餓の撲滅、普遍的な教育、気候変動対策など、グローバルな課題に直接的な影響を与える可能性があります。「人は与えることでこそ、本来の力を発揮できる」――この価値観が共有されることで、社会の仕組みそのものが優しさに基づいたものへと変わっていくのです。

注目すべきは、寛大さが単なる文化的価値観ではなく、人間の本能に深く根ざしているということです。心理学や脳科学の研究では、親切な行動をとったとき、私たちの脳内の快楽中枢が活性化し、幸福感や健康状態が高まることがわかっています。

つまり「誰かのために行動すること」は、他者だけでなく、自分自身にもポジティブな影響を与えるのです。目の前の損得だけで判断するのではなく、長い目で見て寛大さを選ぶことには、大きな意味があるのだと本書は語りかけてきます。

私たちは社会的な生き物であり、協働から大きなエネルギーを得ています。コミュニティが集まり、さまざまなメンバーが互いの熱意や関心を知ることができれば、状況は大きく変わります。かつて不可能だと思われていたことが、現実となる可能性が生まれるのです。 そのようなつながりの中で力を発揮するのが、フィランソロピーです。

フィランソロピーとは、個人や企業が社会課題の解決や公共の利益のために、資金や時間、専門知識などを自主的に提供する活動を指します。単なる寄付にとどまらず、「よりよい社会をつくる」という長期的なビジョンのもとに行われるのが特徴です。

このフィランソロピーも、人々の共感と支援が集まることで、より大きなプロジェクトへと発展していきます。たとえば、個人の思いから始まった小さな活動が、仲間の協力やコミュニティの広がりによって、多くの人を巻き込む社会的ムーブメントへと成長することもあります。 他者を思いやる気持ちが連鎖し、社会に前向きな変化をもたらす。その原動力となるのが、私たちの「つながる力」なのです。

企業にとっても、寛大さは単なる「良いこと」ではなく、ビジネスの成功に直結する重要な要素となり得ます。アンダーソンは、従業員の成長支援、透明性ある経営、社会との関係性の強化が、ブランド価値を高め、持続可能なイノベーションを生み出すと指摘しています。

たとえば、パタゴニアや乳製品のチョバニなどの企業は、社会的責任を積極的に果たしながらも、極めて高い成果を挙げており、「寛大さ」と「成功」が両立することを実証しています。

チョバニの創業者は、社員2000人全員に平均15万ドル相当の株を贈りました。まさにこの利他的な行為が、社員の忠誠心と、「信念あるブランドを支援したい」という消費者の欲求の両方を通じて、チョバニ社の成功をさらに加速させる原動力となったのです。同社は米国トップのギリシャヨーグルトブランドとなり、年間売上は14億ドルを超えました。

このような変革は、単なる資金の再分配にとどまらず、「人は与えることでこそ本来の力を発揮できる」という価値観の普及にもつながります。

本書は、特別な肩書きや立場がなくても、誰もが連鎖の起点になれることを教えてくれます。YouTubeでノウハウを共有する、SNSで他者の善意を称賛する、誰かの話に耳を傾ける――そのどれもが「伝染の第一歩」になるのです。

寛大さは、インターネットの力を通じて人々の心に届き、社会を動かす大きなエネルギーになります。 本書を読み終えたとき、きっとあなたも「何かを与えたい」という思いが芽生えることでしょう。 未来は、私たち一人ひとりの小さな行動にかかっているのです。

コメント