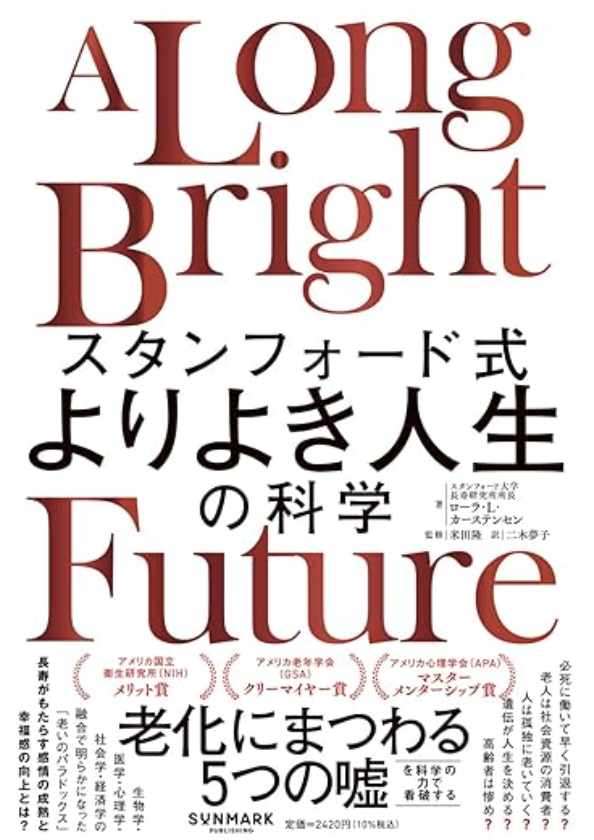

スタンフォード式 よりよき人生の科学

ローラ・L・カーステンセン

サンマーク出版

スタンフォード式 よりよき人生の科学(ローラ・L・カーステンセン)の要約

スタンフォードのローラ・L・カーステンセンの知見は、超長寿社会を前向きに生きるための具体的な道筋を私たちに示してくれます。人生100年時代を迎えた今、「人間関係」「仕事」「学習」「健康」という4つの生活分野をバランスよく育てることが、豊かで持続可能な生き方につながります。長くなった時間を恐れるのではなく、自分らしく使いこなすことこそが、人生の後半を「余生」ではなく「最高の時間」に変える鍵なのです。

超長寿社会の誤解を解く

私たちが生活する環境は、健康と幸せに強力な影響を及ぼすのです。 (ローラ・L・カーステンセン)

日本でも超長寿社会が現実になっています。医学とテクノロジーの進歩によって平均寿命が伸び続ける現代において、多くの人が抱えるのはまさに、長くなった老後の不安です。

仕事を引退したあと、長い老後をどのように生きるのか。年金や医療、孤独、健康の問題に直面したとき、人は誰しも将来に漠然とした不安を覚えます。若いころに描いていた「老後の生活」は、もはや現実とはかけ離れたものになりつつあります。

そんな時代において、スタンフォード式 よりよき人生の科学は、長寿社会を前向きにとらえるための道筋を示してくれます。著者はスタンフォード大学の心理学教授ローラ・L・カーステンセン。彼女はスタンフォード大学内に長寿研究所を設立し、その所長として、長寿と幸福に関する心理学的研究を長年にわたって行ってきました。本書は、その知見をもとに、長生きすることの意味や社会の再設計の必要性について語るものです。

著者は老いに関する5つの誤解を明快に否定します。

第1に「高齢者は惨めである」という見方に対して、データはむしろ逆の傾向を示しています。多くの人が「高齢化=社会的負担」ととらえがちな今、著者はむしろ長寿を人類の最大の成果のひとつと位置づけます。確かに、病気や介護、経済的不安など、高齢期に特有の課題は存在します。

しかし、心理学的な研究によれば、65歳を過ぎた高齢者の多くは、若年層よりも高い幸福度と楽観的な見通しを持っており、感情的な安定も見られるといいます。身体的な衰えがある一方で、人間関係や人生の意味により重きを置くようになるため、人生に対する満足度はむしろ高まる傾向にあるのです。

第2に、「DNAが人生を決める」という誤解については、環境や行動の積み重ねこそが、健康と長寿において決定的な役割を果たすという事実を明らかにしています。

たとえ一つひとつは小さな不健康習慣であっても、それが長年にわたり積み重なると、80代・90代になってから深刻な健康問題として現れることがあるのです。

つまり、50歳までにどのような選択をしてきたかが、その後の健康状態を左右するのです。 著者は、老年期の健康を予測する要素として、7つの具体的な行動や環境要因を挙げています。

①禁煙

②アルコールを乱用しないこと

③定期的な運動

④体重のコントロール

⑤安定した結婚生活

⑥教育

⑦人生の困難に直面したときに健全に対処できる能力

これらは、いずれも日常生活の中で自らの選択によって築くことができる要素であり、どれも加齢後の心身の健やかさに密接に関わっています。

重要なのは、「遺伝子は環境に反応する」という原則です。これは、特定の疾患リスクを抱える人にとっても、前向きなメッセージです。なぜなら、私たちが置かれる環境の多くは、自分の行動によってコントロール可能だからです。

たとえば、家族にアルコール依存の傾向があったとしても、自らが一滴も酒を口にしなければ、依存症を発症することはありません。このように、遺伝的な傾向は「きっかけ」に過ぎず、それが実際に表面化するかどうかは、私たちの行動や生活習慣に大きく左右されるのです。

さらに、最近の遺伝学の知見では、知能や健康、回復力といった「体を守る力」も、遺伝と環境の相互作用によって形成されることがわかってきました。確かに、両親の頭が良ければ知的な遺伝的素地はあるでしょう。

しかし、それだけでは不十分であり、そこに質の高い教育環境が加わることで、能力は一層伸びていきます。生まれ持った遺伝的要素と、人生を通じてどのような行動を選び、どのような環境に身を置くかという要素は、切り離せない関係にあるのです。

人生100年時代を生き抜くために、今こそライフモデルを見直そう!

人生の各段階で退職後の時間だけが間延びしているというイメージには、どうにもおかしいところがある。問題はあなたにあるのではなく、長い寿命ではなく短い寿命に合わせて構築されたモデルにある。

第3に、「早く引退すべきだ」という考え方については、著者はその前提を根本から問い直すべきだと述べています。多くの人が、人生の前半にすべての労働を詰め込み、後半はひたすら休むというモデルを当然のように受け入れています。

しかし、それは寿命が短かった時代に作られた設計に過ぎません。今のように平均寿命が80年を超える時代において、40年働いてその後の40年をすべて「引退期間」とするのは、どう考えても非現実的です。 著者は、問題があるのは私たち自身ではなく、古いライフモデルそのものだと指摘します。

すべての労働を若いうちに集中させてしまうと、心身への負担も大きくなりますし、経済的にも厳しくなります。例えば、定年退職時に社会保障がどのような形で存在しているかに関係なく、その制度がそもそも「貯蓄」ではなく「最低限の生活を支える保険」である以上、退職後も現在と同じ生活水準を維持したいのであれば、自力での貯蓄が不可欠です。

しかし現実には、アメリカの典型的な退職前の貯蓄額はたったの2万5千ドルであり、とても十分とは言えません。 こうした現実を受け止めた上で、私たちは「人生後半の働き方」をもっと柔軟にデザインする必要があります。たとえば、晩年にゆるやかに働くことを前提にすれば、中年期に無理をしすぎず、生活にゆとりを持たせることが可能です。

単に定年を引き延ばすだけでは意味がありません。それでは、長年過酷な仕事に従事してきた人にとっては酷な選択肢になりかねません。 注目すべきは、多くの人が「働くこと」に対して前向きな姿勢を持っているという点です。

調査によれば、60歳から74歳のアメリカ人の88%が、働けるほど健康であり、85歳以上の人でも6割以上が健康上の大きな問題を抱えていないとされています。実際、仕事に対して最も高い満足度を示しているのは高齢者であるというデータもあります。自分の仕事にやりがいを感じ、健康状態に問題がなければ、70歳、75歳、それ以降まで働き続けてもよいと考える人は少なくありません。

そのような現実に即して、私たちはさまざまな働き方を組み合わせていくべきです。パートタイム勤務、ボランティア活動、セカンドキャリアへの挑戦などはもちろん、段階的な退職制度、柔軟な勤務時間、職業再訓練やリモートワークなど、高齢者が無理なく社会参加を続けられる仕組みが重要になります。人生100年時代にふさわしい、新しい働き方の選択肢を広げていくことが、個人にとっても社会にとっても不可欠なのです。

第4に、「高齢者は社会資源の消費者である」という偏見について、著者はその誤解を正し、高齢者の持つ社会的な価値と貢献を正当に評価すべきだと訴えています。確かに、工業化社会においては、退職者の数が若い労働者の数を上回り、労働力人口が縮小しているという現実があります。

イタリアやドイツ、日本、ロシアなどの国々ではこの傾向が顕著であり、年金制度や医療制度への懸念が高まっています。ただし、アメリカでは移民の影響により、労働力がむしろ増加傾向にあります。

このような状況のなかで、若年層と高齢者のあいだにあるべきはずの協力関係が、しばしば「対立構造」として語られることがあります。社会保障制度や医療資源をめぐって、まるで限られたパイを奪い合うかのようなゼロサムゲームの発想が広がってしまうのです。

しかし、著者はその分断的な見方に異を唱えます。私たちは、世代を敵対的に分けるのではなく、人生をひとつながりのプロセスとしてとらえる文化へと、早急に転換する必要があると説いています。 年齢に関係なく、すべての人が人生のどの段階にいても価値ある存在であるという認識が広がれば、世代間の連帯感も強まり、社会全体の幸福度も向上します。

実際、ベビーブーマー世代が退職を遅らせることで、社会保障制度への圧力が緩和され、個人としても老後に備える時間と資産を増やすことができます。

ハーバード大学の経済学者デイヴィッド・ワイズは、ベビーブーマーが5年長く働けば、アメリカのGDPは2030年までに7〜8%増加する可能性があると試算しています。 また、実際に観察されているデータからも明らかですが、高齢者が働き続けている国のほうが、若年層の失業率も低い傾向にあります。

つまり、高齢者の労働参加は若者のチャンスを奪うのではなく、むしろ経済全体に活力をもたらすのです。高齢者を「支えられる側」ではなく、「支える側」として見る視点が、持続可能な社会の鍵になります。

第5に、「人は孤独に老いていく」という思い込みについても、著者は現実のデータに基づき反論しています。私たちは誰しも一人で歳を取るわけではありません。だからこそ、自分自身ができるだけよいかたちで歳を重ねる責任を持つだけでなく、他の人がそうできるよう支える責任もあるのです。

21世紀に入って、私たちは2つの老年期が存在することをはっきりと目にするようになりました。ひとつは、教育を受け、経済的に安定し、健康を保ちながら人生を満喫する老年期。もうひとつは、十分な教育や医療にアクセスできず、病気や障害に苦しみ、生活の質が大きく低下した老年期です。

この格差は、もはや無視できないほど拡大しています。 たとえば、富裕層に属する白人女性と、貧困層の黒人男性との間では、平均寿命に14年もの差があるという事実があります。

かつては数年だったこの格差は、ここ20年間で約2倍に拡大しました。お金がなければ、生活の自由度が奪われるだけでなく、人生そのものの長さにも影響します。これは、社会のあり方そのものを問う深刻な問題です。 もちろん、医療や技術の進歩がまず富裕層に届くのは避けられない現実ですが、それが時間とともに他の層にも届くからといって、初期の不平等を放置してよい理由にはなりません。

社会の活力とは、一部の人間だけが豊かになることではなく、より多くの人が健康で教育を受け、自立した生活を送れることによって生まれます。

著者が強調するのは、すべての人に「健康長寿の可能性」が開かれている社会を築くことの大切さです。 社会の繁栄とは、みんなが繁栄してこそ成り立つものです。高齢者が孤立しない社会、そしてその人生が希望に満ちている社会こそが、未来に向かって持続可能で、創造力のある社会なのです。

カーステンセンは、私たちの寿命が大きく延びたにもかかわらず、教育・労働・引退という人生の三段階モデルが、いまだに短命を前提として設計されている点を問題視します。長く生きることが当たり前になった今、私たちは生き方そのものを根本から見直す必要があるのです。

教育が老後を豊かにしてくれる?

教育が認知症の発病を遅らせることができるのなら、社会にとって大きな意義がある。

教育と学びは若年期だけのものではなく、人生全体に広げていくべきです。仕事は一度きりのフルタイム就労ではなく、パートタイムや再雇用など柔軟な形を取り入れた方が持続可能です。人生後半の時間を「余った年数」として捉えるのではなく、価値ある「新たなライフステージ」として位置づけることが求められます。

本書ではさらに、長寿と教育の関係にも深く踏み込んでいます。近年の研究によると、教育を受ける期間が1年延びることで、平均寿命も1年以上延びる可能性があるとされています。教育を多く受けた人は、健康的な選択を行いやすく、慢性疾患の自己管理能力にも優れています。

記憶力の保持や認知機能の低下を遅らせる効果も認められており、教育は若い時期だけでなく、老後の生活の質にも大きく影響を及ぼすのです。 この影響には、社会的要因と生物的要因の双方が関わっていると考えられます。良質な教育を受けることで、よりよい職業や生活環境にアクセスできるようになり、人生の局面での判断力も向上します。

一方で、教育そのものが脳の可塑性や認知機能を刺激し、生涯にわたる知的活動の基盤を築くという側面もあります。 とりわけ興味深いのは、第二言語の学習が認知機能に与える影響です。科学者たちは、バイリンガルの人々が高齢期においても認知課題に強く、認知症の発症率が低いことを確認しています。

ヨーク大学の心理学者エレン・ビアリストクは、2つの言語を使い分けることで脳の抑制機能が高まり、結果として脳の老化が遅れる可能性を指摘しています。 これらの知見が示すのは、「よりよく生きる」という問いに対する答えは、人生の早い段階から積み上げていくものであるという事実です。教育、柔軟な働き方、人間関係の構築、そして社会制度の再設計。それらが複合的に機能するとき、長寿はリスクではなく、豊かさそのものになるのです。

また、人生100年時代には働き方も変えるべきです。キャリアの初めと終わりの勤務時間を短くしつつ、就業期間そのものを延ばすことで、家族や地域、レジャーに使える時間が生涯を通じて増えていきます。地域社会との関わりが深まれば、ボランティア活動も自然なかたちで人生に溶け込み、時間を持て余す高齢者への「義務」ではなく、社会への贈り物としての意味を持つようになります。

若いころの働く時間が短ければ報酬も少なくなりますが、長い目で見れば働く年数が増え、老後に備える資金も十分に準備できるようになります。仕事への情熱は変わらなくても、無理して急いで出世する必要はなくなるのです。人生を駆け抜けるのではなく、丁寧に旅するような生き方へとシフトできるのです。

著者は人生を「フィフティー・フィフティー」で捉えるとよいと述べています。前半の50年は学びや経験を積む時期、後半の50年はその知恵や力を社会に還元する時期として捉えるのです。これは、年金を受け取るだけの従来の社会保障とは異なり、「貢献を返す文化的な保障制度」とも言えるかもしれません。

かつては50歳以降は緩やかな下り坂と見なされてきましたが、この新しいライフモデルでは、むしろ50歳からが本番です。仕事でも、家庭でも、そして地域社会でも、本当に深い貢献ができる成熟した時期が始まるのです。

人生100年時代の4つの戦略

日常生活の4つの分野 人間関係、仕事、学習、健康は、寿命が延びることで大きく変わる。増えた時間というプレゼントを賢く使えば、私たちは自分自身の教育を深め、子どもたちと過ごす時間を増やし、数十年にわたって友人関係を強化し、これまで到達できなかった専門知識や能力を長年にわたって培うことができる。

本書の終盤では、長寿社会を築くための具体的な戦略として、イメージする、 デザインする、多様化する、投資するという4つのアクションが提示されています。著者の提案には理想主義的な側面もありますが、現実を冷静に見据えつつ、前向きなビジョンを描いている点にこそ価値があります。

私たちは、寿命が延びたことによって、これまでになかった人生の可能性を手に入れました。その「増えた時間」をどのように使うかが、これからの人生の質を大きく左右します。 日常生活の中でとくに重要なのが、人間関係、仕事、学習、そして健康という4つの分野です。これらは長寿社会において、従来とはまったく異なる意味を持つようになっています。

まず、人とのつながりです。家族との時間、友人との関係、地域との交流──こうした人間関係を豊かにすることは、人生の満足度を大きく高めてくれます。長く生きるということは、子どもたちや孫たちに注ぐ愛情の総量を増やせるということでもあります。人との時間に投資することで、心はより強く、豊かに育っていくのです。

次に、働き方です。長く働く時代だからこそ、自分に合った働き方を見つけることが大切です。無理に出世や競争を追い求めるのではなく、やりがいや人とのつながりを感じられる仕事を選び、少しずつでも資産を築いていくこと。長期的な視点で、生活を安定させる知恵と行動が求められています。

そして、学びです。寿命が延びた今、学びもまた「若いときだけのもの」ではありません。新しい知識やスキルを身につけ続けることで、知的好奇心が刺激され、社会との関わりも深まります。ときには新しい道へと踏み出す勇気さえ与えてくれます。学び直しは、成熟した人生をさらに豊かにする力になるのです。

4つ目の戦略は健康です。いくら長く生きられても、健康を維持できなければ、人生の質は損なわれてしまいます。体をいたわり、メンテナンスを習慣化することが、長く元気に活動するための土台となります。

運動、食事、睡眠、ストレスとの向き合い方──これらを日常のなかで見直し、意識的にケアしていくことが、将来の自由と安心につながります。 これら4つの分野をバランスよく育てていくことで、長寿という贈り物を活かしきることができます。

そして、最も重要なのは、この変化を恐れるのではなく、チャンスとして受け止める姿勢です。誰もが自分のペースで、自分らしい生き方を見つけていける時代が、すでに始まっているのです。 長生きすることは、もう特別なことではありません。だからこそ、どんなふうに生きるかが、これからの問いになります。

スタンフォード式の知見が教えてくれるのは、長寿を恐れず、むしろその中に新しい人生のステージを見出そうとする姿勢です。長く生きることを「余った時間」とせず、「最高の時間」に変えていくこと。そこに、人生100年時代の希望があるのだと思います。私も人生後半をエンジョイするために、4つの戦略を実践していきます!

コメント