「人生の地図」のつくり方 ――悔いなく賢く生きるための38の方法

橋本努

筑摩書房

「人生の地図」のつくり方 (橋本努)の要約

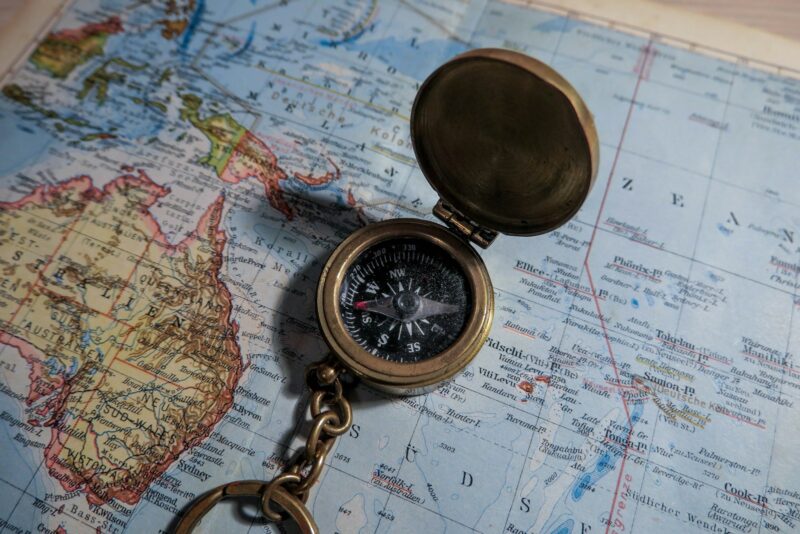

社会経済学者の橋本努氏は、本書で経営学やビジネスの理論を基に、どのように生きるべきかについての指南や、人生を切り開くための羅針盤を提供しています。その試みは単なる処世術に留まらず、読者を人生の根本問題へと導くことを目指しています。著者の問いにより、読者は自分との対話の時間を持てるようになります。

人生における正しい選択とは?

本書は、経営学やビジネスの理論をベースに、どう生きるべきかについての指南や、人生を舵とるための羅針盤を提供しようとしている。その試みはたんなる処世術を超えて、読者を人生の根本問題へいざなうだろう。 (橋本努)

社会経済学者の橋本努氏の「人生の地図」のつくり方 は、現代社会における自己成長と人生設計に悩む多くの人々にとって貴重なガイドブックとなる一冊です。本書は、読者が自らの人生においてどのように方向性を見出し、後悔のない生き方をするかについて、具体的で実践的な38の方法を提案しています。

橋本氏は経営学やビジネスの理論を背景に持つ経験豊富な著者で、これまで数多くの読者に実践的な知識と洞察を提供してきました。本書においても、彼の深い洞察力と実務経験が存分に活かされており、読者が自分自身の人生を振り返り、未来に向けた明確な計画を立てるための手助けをしてくれます。

著者は、本書の中で自己分析の重要性を強調し、読者が自分自身の価値観や強みを理解するための具体的な方法を紹介しています。さらに、人生の成功ではなく、充溢を目指すためのGROWモデルを進化させた著者オリジナルのGRROOWWモデルを提案しています。読者が目標に向かって一歩一歩進むための具体的な手段を提供しています。目標を豊かにすることで、私たちの人生は深みを増してくれるのです。

・Goal(目標)

明確で具体的な目標を設定することが重要です。目標は測定可能であり、達成可能なものであるべきです。

・Reality(現実・認識)

現在の状況を正確に把握することが必要です。これにより、目標達成のために何が必要かを明確にすることができます。

・Resources(リソース)

目標達成のために利用できるリソースを洗い出します。これには、時間、スキル、サポートネットワークなどが含まれます。利用可能なリソースをリストアップし、それを最大限に活用する計画を立てます。

・Options(選択肢)

目標達成のための複数のアプローチを検討します。選択肢を増やすことで、柔軟な対応が可能になります。人生は最適な手段がわからない目標に向かって生きることだと考えることで、さまざまなオプションで試行錯誤できます。

・Obstacles(障害)

目標達成の障害となる要因を特定し、それを克服するための戦略を考えます。障害があるから、それを乗り越える方法を考えられ、人生は楽しくなるのです。

・Way(計画)

先に進む方法を具体的に計画します。計画がうまく行かなくとも、偶然の力を活用することで、未来を明るくできます。

・Will(意志)

目標達成への強い意志とコミットメントを持つことが重要です。意志の強さが成功の鍵となります。モチベーションを維持するために、小さな成功を積み重ねることが効果的です。また、やり抜く力によって障害を乗り越えることができ、充実した人生を送れます。

人生における正しい選択とは?

私たちは日常生活の中で数え切れないほどの選択をしています。どの服を着るか、何を食べるか、どこに住むか、どんな仕事をするか、といった選択は、私たちの生活の質を大きく左右します。しかし、すべての選択肢を吟味することが必ずしも良い結果をもたらすわけではないということを、アイエンガーとレッパーのジャム実験が示しています。

この有名なジャム実験では、参加者に6種類のジャムと24種類のジャムを提供し、どれを選ぶかを決めてもらいました。その結果、選択肢が多すぎると逆に選べなくなる傾向が明らかになりました。この現象は「選択のパラドックス」として知られています。

選択肢が多すぎると、最適な選択をしようとするあまり、かえって決断力が鈍り、最終的には選ぶこと自体をためらってしまうのです。 この選択のパラドックスは、人生の重要な選択にも当てはまります。

例えば、誰と一緒に暮らすか、どこに住むか、どんな仕事をするか、といった人生の重大な決定において、すべての選択肢を吟味しようとすると、その複雑さに圧倒されたり、長い時間をかけることで、結局何も選べなくなることがあります。

選択肢をすべて検討することは理論上は理想的であるかもしれませんが、現実的には時間的制約や情報の限界から難しい場合もあります。そのため、自分にとって最も重要な要素に焦点を当て、優先順位をつけることが大切です。人生の選択においては、完璧を求めるのではなく、自分にとって最善の選択をすることが重要であると言えるでしょう。

では、どのようにして選択をするべきなのでしょうか?その答えの一つは、「選択肢を吟味しすぎないこと」です。もちろん、ある程度の吟味は必要ですが、完璧な選択を追求しすぎると、かえって重要なタイミングを逃してしまう可能性があります。

例えば、理想のパートナーを見つけるために多くの人とデートを重ねているうちに、最も適した人を見逃してしまうこともあります。理想を追求するあまり、マッチングがうまくいかず適齢期を逃してしまうのです。同様に、完璧な仕事を探している間に、良いチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。

人生とは、見切り発車の電車のようなものである。まだ十分に検討していない選択肢があるにもかかわらず、どれか一つを選ばなければならない。

選択肢の吟味の最適化と、何かを選ぶ際の最適化との間にはギャップがあります。このギャップを理解し、ある程度の妥協を受け入れることで、私たちはより積極的に選択を行い、前に進むことができるのです。

私たちが覚えておくべきことは、完璧な選択など存在しないということです。どの選択肢にも利点と欠点があります。重要なのは、選んだ後にその選択を最大限に活かすことです。どの道を選んでも、その道を歩むことで新しい経験や学びが得られます。それが人生の醍醐味であり、成長の源でもあります。

結局のところ、私たちはすべての選択肢を吟味する余裕はありません。選択肢を吟味することにあまり時間をかけすぎず、ある程度の直感やフィーリングに頼ることも必要です。時には、選択肢を絞り込むための迅速な決断が求められる場面もあります。その決断が、私たちの人生をより豊かで充実したものにする鍵となるのです。

依存症は、多かれ少なかれ、私たちの日常生活にあふれているだろう。ある意味で私たちの人生は、軽微な依存の集積であり、矛盾の集積であるといえるかもしれない。私たちは、あるときに理想を語るけれども、いつのまにか逃避して、ある事柄に依存してしまう。

私たちの人生は、軽微な依存の集積であり、矛盾の集積とも言えます。たとえば、「健康に気をつける」と言っていたのに、いつのまにか食べ物に依存してしまうことがあります。あるいは、「勉強は大切だ」と言っていたのに、ネット・コンテンツに依存してしまい、時間を無駄にしてしまいます。

このように、理想を掲げながらも、それとは異なる態度を取ることがあります。 心理学では、このような矛盾を「認知的不協和」と呼びます。この概念は1950年代にL・フェスティンガーによって提唱されました。

例えば、「タバコは健康に悪い」と分かっていながら吸う人は、言っていることとやっていることが噛み合わず、ストレスを抱えることになります。これを解消するためには、次の3つの方法があります。

・行動を変える・・・タバコをやめることで、認知的不協和を解消する。

・認知のあり方を変える・・・「タバコはそれほど健康に悪くない」と考え方を変える。

・新たな認知を加える・・・「喫煙者でも長生きする人はいる」と新しい情報を加え、自分の行動を正当化する。

認知的不協和の理論は、私たちの心理的なストレスを軽減するための重要なツールです。しかし、真の自己成長や洞察を得るためには、選ばなかった選択肢を直視し、その経験から学びを得ることが不可欠です。私たちは、自らの選択と向き合い、その選択がもたらす意味を深く理解することで、より豊かで充実した人生を送ることができます。

実際、私もアルコール依存症に苦しみ、何度も断酒を先延ばししていました。「お酒が健康に良い」という情報や「酒飲みでも長生きできる」といった考え方が、断酒の決断を先送りにしていたのです。しかし、周りの仲間が亡くなり、自分の体調が悪化する中で、断酒の必要性を直視しました。

最終的にはドクターのアドバイスに従って、完全にお酒をやめることができました。そこから、自分の人生を大きく改善することができたのです。この経験を通じて、選ばなかった選択肢を直視し、そこから学びを得ることの重要性を実感しました。

自分の価値観を確立するためには、自分が選んだかもしれない人生を理解することが重要です。もし自分が選ばなかった人生を他人が歩んでいるとすれば、その人について深く理解することもまた、めぐりめぐって自分の人生を深く理解することにつながります。

認知的不協和を解消するためには、人生の選択肢について、十分に悩む力が求められます。そして選んだ後も、選ばなかった選択肢について理解し続けることが重要です。このような検討が、自分の人生に深みを与えるのです。選ばなかった人生の選択肢には、もう一人の自分が存在します。そのもう一人の自分と対話することができるとき、私たちはいっそう、自分の価値観を確立していくことができるのではないでしょうか。

人生とは、何が本当に重要なのかを探求する旅でもあります。自分が重要だと思う課題を見つけることができれば、人生はより有意義なものになるでしょう。しかし、困難な選択問題に対処するには、他人の人生から学び、疑似的な経験知を高めることも一つの方法です。他人の経験を通じて、さまざまな選択肢の結果を予測し、自分の選択をより確かなものにすることができます。

幸福な人生とは何か?

所得の高い人も低い人も、いずれも幸福度はU字型になるということである。所得の高い人は、比較的高い幸福度を維持できるが、それはなぜかといえば、所得以外の健康や教育、職業、結婚などからも幸福感を得ているからである。幸福度は、さまざまな要因によって決まるというのは、当たり前の結論であるかもしれない。

幸福度と単に所得の多寡で決まるものではなく、健康状態、教育水準、職業、結婚の有無、住んでいる地域、宗教など、様々な要因が絡み合って形成される複雑な現象です。トシュコフの研究は、これらの多岐にわたる要因を考慮に入れた上で、幸福度と所得の関係を明らかにしようとするものです。

トシュコフの研究によれば、所得と幸福度の関係はU字型であることが示されています。これはつまり、所得の低い人と高い人の両方において、幸福度が高まるポイントが存在することを意味します。この現象は、所得だけでなく、健康状態や教育水準、職業、結婚などの要因が幸福度に影響を与えるためです。特に、所得が高い人々は、これらの他の要因からも幸福感を得ていることが分かります。

幸福度と年齢の関係について調査すると、先進諸国では一般的に幸福度はU字型のカーブを描くことが多いとされています。具体的には、若い頃は比較的高い幸福度を感じ、中年期に入ると幸福度が低下し、50代半ばで最も低くなる傾向があります。その後、年齢が上がるにつれて再び幸福度が上昇するというパターンが見られます。

この現象の理由として、さまざまな要因が考えられます。例えば、若い頃は将来に対する希望や期待が大きく、日々の出来事に対するポジティブな感情が強いことが多いです。しかし、40代から50代にかけては、仕事や家庭、経済的なプレッシャーが増し、ストレスが蓄積しやすくなります。また、健康問題や親の介護などの新たな責任も増えるため、幸福度が低下することがあるのです。

この中年期の幸福度の低下を克服するためには、所得以外の要因にも目を向けることが重要です。まず、健康の維持・向上が非常に大切です。定期的な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠は、身体的な健康を保つための基本ですが、精神的な健康にも大きな影響を与えます。ストレス管理やリラクゼーションの時間を持つことも、幸福度を高めるためには欠かせません。

さらに、社会的なつながりを維持することも重要です。友人や家族との交流は、精神的なサポートとなり、孤独感を和らげます。趣味やボランティア活動に参加することで、自己肯定感や充実感を得ることもできます。 自己成長を目指すことも幸福度を高める一助となります。新しいスキルを習得したり、興味のある分野を学んだりすることで、自分自身の成長を感じることができます。

また、キャリアの転機を迎える場合でも、柔軟に対応し、新たなチャレンジを楽しむ姿勢を持つことが大切です。 このように、幸福度は単に所得や物質的な豊かさだけでなく、健康や社会的なつながり、自己成長など、多くの要因が関与しています。中年期の幸福度の低下を乗り越えるためには、これらの要因に目を向け、バランスの取れた生活を心がけることが必要です。

パレートの法則とは、成果の80%が原因の20%から生じるとするものです。この法則は人生の経験にも当てはまります。もし100冊の良書が私たちの人生を豊かにするなら、私たちはその100冊の本に出会うために、500冊の本を読む必要があるのです。500冊の本を読むことで、その中の100冊がようやく自分にとって意義深いものとなり、そうして得られた知識が初めて自分の血肉に変えられるのです。

真に意義深い経験を得るためには、多くの試行錯誤が必要です。日々の地味な営みや小さな努力を積み重ねることで、最終的には真に価値あるものにたどり着くことができます。これは、ビジネスの成功だけでなく、個人の成長や幸福追求にも当てはまります。

たとえば、新しいスキルを学ぶための時間やエネルギーの投資、健康的な生活習慣の確立、そして人間関係の構築など、小さな努力の積み重ねが長期的に大きな成果を生むことを示しています。

幸福になるためには、好奇心を持って行動することが重要です。新しい行動により、新たな出会いが生まれ、人的資本が充実し、人生を豊かにしてくれます。たとえば、新しい趣味を始める、ボランティア活動に参加する、異なる文化や価値観を持つ人々と交流することなどが挙げられます。 これらの行動は、新たなチャンスやネットワークの形成を促し、運を引き寄せる要因となります。

人生における経済的幸福は、しばしば「運」に左右されることが多いと考えられます。しかし、運を引き寄せるためには、好奇心を持って行動し続けることが重要です。新しい挑戦や未知の分野に飛び込むことで、思いがけない出会いや経験がもたらされることがあります。このような積極的な行動が、ビジネスチャンスや投資の機会を引き寄せることにつながります。

新しいスキルを身につけることは、キャリアアップの機会を増やし、収入を増加させる可能性を高めます。例えば、デジタルマーケティングやプログラミングなどのスキルは、現代の職場で非常に需要があります。これらのスキルを習得することで、より高い収入を得るチャンスが広がります。また、自己啓発や専門知識の向上を通じて、他のプロフェッショナルとのネットワークを構築し、新しいビジネスパートナーやメンターを見つけることも可能です。

新しい人々との出会いは、ビジネスチャンスや投資の機会をもたらすことがあります。ネットワーキングイベントやセミナー、コミュニティ活動に参加することで、多様なバックグラウンドを持つ人々と知り合う機会が増えます。

これらの出会いが、新しいプロジェクトの立ち上げや投資のアイデアを生むことにつながることがあります。20%の行動が人生を豊かにしてくれると考えるなら、20%の裏にある80%の残りの行動が意味を持ちます。行動の最大化が長期的な幸福度を高めるのです。

パレートの法則を念頭に置きながら、日常の行動を見直すことが重要です。どの行動が自分にとって最も大きな効果をもたらすのかを見極め、その行動に注力することが求められます。また、失敗を恐れずに新しい挑戦を続けることで、未知のチャンスを引き寄せることができます。こうした積極的な行動が、長期的な幸福度を高める要因となります。

本書に収められた38の方法は、読者が自らの「人生の地図」を描く際に役立つ具体的な手法や考え方が詰まっています。これらの方法は、橋本氏の豊富な経済学の知識に基づいており、実践的であると同時に、読者に新たな視点を提供してくれます。このブログでもお馴染みのさまざまな理論が深掘りされていて、おすすめの一冊です。

新刊 最強Appleフレームワーク: ジョブズを失っても、成長し続ける 最高・堅実モデル!

コメント