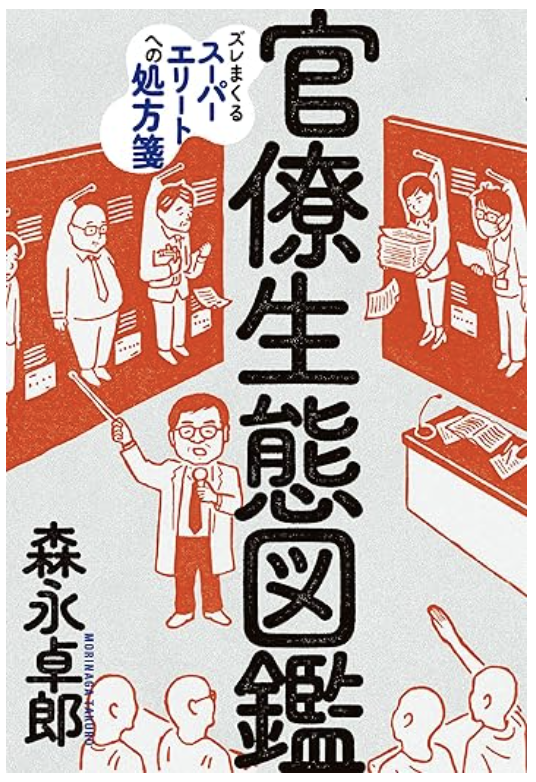

官僚生態図鑑

森永卓郎

三五館シンシャ

官僚生態図鑑(森永卓郎)の要約

森永卓郎氏によれば、1990年代以降、官僚は政策決定権とフリンジ・ベネフィットを失い、国家の発展より自身の生活向上を優先する存在へと変質しました。特に財務官僚は天下り利権を巧妙に拡大し、かつて国民の利益を第一に考えていた姿勢から、自らの処遇改善のコストを国民に転嫁する傾向を強めています。この官僚の小市民化が、「失われた30年」の一因となっていると言うのです。

自分たちの利益を追求する高級官僚

日本が「失われた30年」に陥ったのかを議論するなかで、私が「日本の経済社会を支えてきた官僚が、小市民化したことが1つの大きな原因だ」(森永卓郎)

私は普段テレビをあまり見ないのですが、日曜朝の「がっちりマンデー」は比較的好きな番組です。その理由の一つが、経済アナリストの森永卓郎氏の様々な視点からの解説でした。 先日、番組で放送された森永氏の追悼企画を見ていて、彼が最期に残した著書をまだ読んでいないことに気づき、読み始めることにしました。官僚生態図鑑は、森永氏が亡くなる前に執筆した貴重な一冊となっています。

日本の官僚制度は、長年にわたり国の政策形成を支えてきました。しかし、近年ではその機能不全が指摘されることが多くなっています。

森永氏は、日本の経済が「失われた30年」に陥った要因の一つとして、官僚の小市民化を挙げています。かつての官僚は国家の発展を使命とし、長期的な視点で政策を立案していましたが、近年では自身の出世や組織内の評価を優先し、大胆な政策決定を避ける傾向が強まっていると指摘しています。これにより、日本経済の活力が削がれ、国民にとって必要な改革が遅々として進まない状況が生まれているのです。

優秀な官僚が1990年代以降、フリンジ・ベネフィットと政策の決定権をはく奪されて、すねてしまっている。そして、小市民化し、国家ではなく、自分たちの暮らしを改善するためのズレた政策遂行に逼進するようになってしまった。一方、財務官僚は規制をかいくぐり、天下り利権を拡大する方法を編み出した。

近年の官僚による政策決定の在り方に、大きな変化が見られています。かつては国民の利益を最優先に考えてきたはずの官僚たちが、自身の処遇改善のためのコストを国民に転嫁する傾向を強めているのです。

この問題を象徴的に表しているのが、東日本大震災の復興財源を巡る対応です。2012年度から2013年度にかけて、公務員給与は平均7.8%引き下げられ、2年間で約6000億円の復興財源が確保されました。しかし、この給与カットはわずか2年で終了し、復興特別法人税も同様にたった2年で打ち切られてしまいました。

一方で、国民に課された復興特別住民税は、10年の期限を超えて2024年度からは森林環境税という名称で継続されることになりました。

さらに復興特別所得税についても、2037年の期限後も防衛費倍増の財源として継続されることがほぼ確実な情勢です。つまり、企業と公務員の負担は早々に解除される一方で、国民だけが半永久的に増税を強いられる構図が浮かび上がってきています。

財務省はこれまで、財政赤字の拡大は国債暴落や円安、ハイパーインフレを引き起こすと警告し続けてきました。しかし実際には、税収の80兆円を大きく上回る財政赤字を計上しても、経済に深刻な影響は生じませんでした。この事実は財務省の理論的前提を根本から覆す「不都合な真実」となっており、そのために表面化を避けようとする動きが見られます。

岸田政権、その後の石破政権での財政緊縮政策により、2025年度の財政赤字は4兆円にまで縮小する見通しとなっています。さらに、2025年度予算における税収は実際よりも控えめに見積もられており、単年度ベースでは日本の財政は実質的な黒字に転じていると考えられます。これは先進国の中でも最も健全な財政状態になっています。

それにもかかわらず、2つの政権は社会保障費の削減を容赦なく進めてきました。特に財務省は、予算編成権と徴税機能の独占的な保持により、日本の経済政策全般に強大な影響力を及ぼしています。その結果、社会保障費の抑制が強力に推し進められ、年金給付額の引き下げや介護サービスの削減など、国民生活に直接的な影響を与える政策が矢継ぎ早に実施されているのです。

このような状況は、官僚組織が本来の使命である国民福祉の向上から逸脱し、組織の保身や利益追求に傾斜していることを示唆しています。今後は、より透明性の高い政策決定プロセスと、真に国民本位の行政運営が求められていくことでしょう。

日本を良くするための7つの官僚改革のための処方箋

官僚に与えるべき報酬は、金銭でも、利権でも、天下りでもなく、やりがいのある仕事なのだ。そのことが私が経済企画庁で働いた経験から得た最大の教訓だ。やりがいのある仕事を奪われ、「国のために働く官僚」はいまや絶滅危惧種になってしまった。高い潜在能力を持つ官僚にどうか本来の姿を取り戻してもらいたい。

「官僚に与えるべき最高の報酬は、やりがいのある仕事である」。これは、森永氏が経済企画庁での勤務経験から得た重要な教訓です。しかし現在、本来あるべき姿の「国のために働く官僚」は絶滅危惧種となりつつあります。高い潜在能力を持つ官僚たちが、その力を十分に発揮できない状況が続いているのです。

この状況を打開するため、森永氏は7つの処方箋を提示しています。その中核となるのが、経済財政諮問会議からの財務官僚の排除です。代わりに、選挙で選ばれた国会議員や学者、民間有識者が予算方針を決定する仕組みを整えることで、より多様な視点を政策に反映させることができます。予算を財務省の思い通りにさせないことで、官僚の働き方が変わると言うのです。

また、官僚の処遇改善も重要な課題として挙げられています。現在の報酬を3倍に引き上げることで、優秀な人材を確保し、社会への貢献意欲を高めることができると森永氏は指摘します。

同時に、組織の癒着を生む要因となっている天下りを完全に禁止し、代わりに調査研究や広報活動のための滞在費を支給することで、退職後も公益に資する活動に従事できる環境を整備すべきだと提言しています。 国税庁の独立性確保も重要な提案の一つです。

現在、財務省の外局として位置づけられている国税庁を完全に独立させることで、アメリカの内国歳入庁やドイツの連邦中央税務庁のような公平な徴税機関として機能させることができます。これにより、財務省による学者やメディアへの間接的な影響力も抑制されることになります。

さらに、官僚の労働環境の改善も急務です。現状では過重労働が常態化していますが、労働基準法を適用することで、より健全な働き方が可能になります。十分な休息を確保することで、長期的な視点に立った政策立案も可能になるでしょう。

最後に、森永氏は新たな経済企画庁の設立を提唱しています。かつての経済企画庁は、財務省とは異なる視点から経済政策を立案する重要な役割を担っていました。新たな経済企画庁を設置することで、財務省から独立した政策形成が可能となり、より柔軟で国民本位の経済政策を実現できると考えられます。

これらの改革案は、日本の官僚制度が抱える根本的な問題を解決するための具体的な処方箋となっています。官僚制度を健全なものにすることは、日本経済の立て直しにもつながる重要な課題です。 森永氏が亡くなる前に示した最後の提案を実現することで、より透明性が高く、国民のための政策形成が可能になります。

税金や社会保険料の負担が増え続ける中、官僚は国民の不満や苦しみをもっと理解し、政策を改めるべきだと私も強く感じています。

コメント