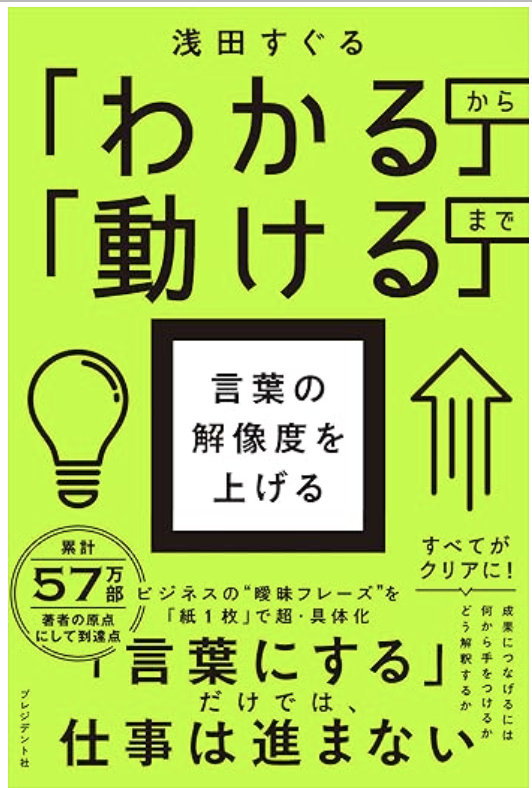

言葉の解像度を上げる

浅田すぐる

プレジデント社

言葉の解像度を上げる(浅田すぐる)の要約

浅田すぐる氏の「1枚」フレームワークは、言葉の意味を多面的に捉えることで思考の解像度を高め、行動につなげる実践的手法です。「What・Why・How」で問題を整理し、「反対から考える」「具体と抽象を行き来する」「英語に置き換える」などの技術を通じて本質を掴みます。書くことで思考が促進され、成果につながる行動へと導かれます。

解像度を上げる技術とは?

言葉を適当に扱っていると、思考も適当になってくる。思考=インプットが雑になると、行動=アウトプットも散漫になり、精彩を欠いた働き方しかできなくなっていきます。(浅田すぐる)

ビジネスや教育の現場では、「当事者意識をもっていこう」「優先順位をつけてね」「周知徹底をお願いします」といった言葉が頻繁に使われます。しかし、これらの言葉が曖昧なまま伝えられているケースも少なくありません。 その結果、解釈のズレが生じ、業務の停滞や判断ミスにつながることもあります。こうしたリスクを避けるためには、言葉の「解像度」を高めることが不可欠です。

トヨタ自動車で「紙1枚にまとめる」仕事術を実践し、そのメソッドを体系化してきたのが、本書の著者・浅田すぐる氏です。著者の経験をもとに提唱されたのが、「1枚」フレームワークと呼ばれる、シンプルかつ実用的な思考整理法です。

この手法では、A4サイズの紙に4×4=16マスのフレームを作成し、左上に対象とする言葉と日付を記入します。残りのマスには、その言葉に関連する意味や類義語、反対語、自分なりの解釈などを自由に書き込んでいきます。要素を書き出し、それらを掛け合わせることで、さまざまなアイデアが生まれます。

浅田氏は、言葉の解像度を上げるための技術として、以下の3点を挙げています。

①反対から考える 視点を逆転させることで、見落としていた前提や思い込みに気づく。 具体と抽象を行き来させる

②抽象概念を具体例で補完し、同時に個別事象を上位概念に接続して思考を広げる。

③英語に置き換える シンプルな表現に翻訳することで、意味の核を見つけやすくする。

これらはまさに、思考のレンズを磨く作業と言えるでしょう。

例えば「当事者意識」という言葉をテーマにした場合、①無関心、無視、自分には関係ない②責任を取る、③責任(Responsibility)といったキーワードを展開していくことで、その概念の輪郭がより明確になります。 重要なのは、「考える」ことを頭の中だけで完結させず、紙の上にアウトプットするという点です。そこから、当事者意識とは、業務に関心を持ち、最後までやり抜くことだという答えを導きます。

また、「周知徹底」とは、単に情報を共有することではなく、「範囲(誰に伝えるか)」「深さ(どこまで理解させるか)」「期限(いつまでに伝えるか)」という3つの観点から伝達内容を具体化することを意味します。こうしたプロセスを経ることで、安易に、または適当に情報を流すことなく、確実に伝えるための行動につなげることが可能になります。

書くことで行動が加速する!

「頭の中だけでやるよりも停滞のリスクが減り、思考が促進される」こと。その結果、「考えがまとまるまでのスピードも、書いて、見て、考えた方が、結果的にはむしろ速くなる」のです。

浅田氏は「書くことで、むしろ思考は加速する」と述べており、視覚化によって思考の停滞が防がれ、判断や行動のスピードも向上すると指摘しています。

また、仕事そのものを「問題解決」と捉える視点も極めて示唆に富んでいます。すなわち、「何が問題か(What)」「なぜ問題が起きたのか(Why)」「どうすれば解決できるか(How)」という3つの問いを繰り返し考え、行動に落とし込んでいくことが、仕事の本質なのです。「考え抜く」ということは、実はこの3点を常に意識し続けることであり、それ自体が思考の解像度を高める営みといえるでしょう。

行動に移すためには、情報を的確に「まとめる」ことも不可欠です。「まとめる力」は、以下の3条件を満たすことで成立します。

・情報や要素を適切に削減すること

・短時間で理解できる形に整理すること

・要点を本質的な内容に絞り込むこと こ

これらのプロセスを通じて、言葉の解像度が高まり、本質の抽出と行動への転換を支える知的基盤が築かれていきます。 さらに浅田氏は、解像度を高めるための4つ目の技術として「先人の叡智を活用する」ことを挙げています。これは、歴史上の人物や過去の思考フレームからヒントを得て、自分自身の思考の枠組みを拡張していくという視点です。私にとっても非常に印象深いアプローチでした。

現代の課題の多くは、過去にも類似の構造を持った問題として誰かが向き合ってきた可能性があります。そうした前例や知恵を参照することで、問題への理解が深まり、より高次の視点からのアプローチが可能になります。 実際に紙に書き出しながら思考を整理し、知の蓄積に学ぶ──いわば「巨人の肩に乗る」という意識を持つことで、これまで見えていなかった解決策が浮かび上がってくることもあります。

私自身、大学においてフレームワーク思考の授業を担当しており、学生には「物事の解像度を高めること」の意義を常に伝えています。「1枚」フレームワークは、抽象的な概念を構造化し、視覚的に捉えるための有効な手段であり、複雑な情報を整理する力を育成する上で極めて有効です。

特に、紙1枚という制約の中で思考を展開することは、学生にとって過剰な情報に惑わされず、要点をつかむ訓練となります。概念を言語化し、構造化するプロセスを通じて、論理的思考力と応用力の双方が高まることを実感しています。

浅田氏の「1枚」フレームワークは、ビジネスや教育の現場にとどまらず、自己成長のための知的ツールとしても幅広く応用可能です。言葉の解像度を高めることは、自身の思考を洗練し、行動の質を向上させるだけでなく、将来の選択肢をより鮮明に描き出す手段としても有効に機能します。

私たちは日々、「どうインプットするか(学習力)」、「インプットした知見をもとにどう考えるか(思考力)」、「それを他者にどう伝えるか(コミュニケーション力)」が問われています。さらに、自らの手を動かすだけでなく、必要に応じて組織を巻き込みながら、成果につながるアクションをいかに継続していくか──この「行動力」も、現代における仕事の本質に欠かせない要素といえます。

加えて、「仕事とは他者への貢献である」という浅田氏の定義には、強く共感を覚えます。自らの思考を研ぎ澄まし、他者と良質なコミュニケーションを築きながら、目の前の課題を一つひとつ丁寧に解決していく。その積み重ねこそが、結果として社会や組織への持続的な価値提供へとつながっていくのです。

コメント