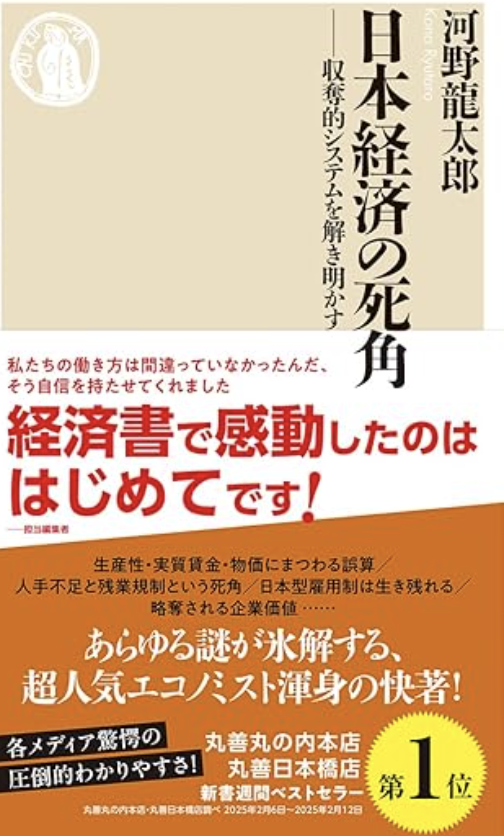

日本経済の死角 収奪的システムを解き明かす

河野龍太郎

筑摩書房

日本経済の死角 収奪的システムを解き明かす (河野龍太郎)の要約

日本の実質賃金が上がらない原因は生産性ではなく、企業の分配姿勢にあると河野龍太郎氏は指摘します。生産性が上昇しても賃金は抑制され、個人消費は停滞。その結果、経済の循環は弱まり、投資も縮小します。氏は、今必要なのは所得再分配と制度の再設計であり、「誰のための経済か」を問い直す時だと訴えています。

「成長の果実が届かない国」──賃金を抑え続ける日本企業の実態

日本の問題は、生産性が低いから実質賃金を引き上げることができない、ということではないのです。生産性が上がっても、実質賃金が全く引き上げられていない、というのが真実なのです。それゆえ、筆者は、生産性を上げることの重要性は否定しないものの、喫緊の課題は所得再分配である と長く訴えてきました。(河野龍太郎)

先進国の中で、日本だけが30年以上にわたり経済が停滞しています。アベノミクスによって、金融緩和と「三本の矢」と呼ばれる政策が導入され、成長とインフレの期待を高めようとしましたが、結果として十分な成果は得られませんでした。

日本の経済エリートたちは、「生産性が上がらなければ実質賃金は上がらない」と主張します。しかし、著者の河野龍太郎氏(BNPパリバ証券株式会社経済調査本部長・チーフエコノミスト、東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員)が示すように、日本の場合、実質賃金が上がらないのは生産性の問題ではありません。

1998年から2023年の25年間で、日本の時間当たり生産性は約30%向上していますが、実質賃金はほぼ横ばいで、近年の円安とインフレの影響でむしろ3%ほど下落していると言います。

一方、同期間にアメリカでは生産性が約50%、ドイツとフランスではそれぞれ25%、20%程度向上し、実質賃金もアメリカで約30%、ドイツで15%、フランスで20%近く上昇しています。労働者の権利を重視する社会民主主義的な価値観が根付く欧州諸国では、生産性の向上が賃金の上昇に確実に反映されているのです。

日本では、大企業の長期雇用制のもとにある従業員は、毎年の定期昇給によって名目賃金が上がり、属人的には賃金が増加したように感じるかもしれません。しかし、実質ベースでは部長職や課長職の賃金は過去と比べて下がっており、特に長期雇用制の外にいる非正規雇用者の実質賃金は極めて低いまま推移しています。彼らは物価上昇の影響を直接受け、生活は年々厳しさを増しています。

この四半世紀、日本企業が収益を上げても、それを内部留保として溜め込む傾向が強まり、労働者への分配や人的投資が著しく抑制されてきました。企業は利益を得ても、それを賃金や設備投資に回さず、海外投資や株主還元に偏重しています。こうした行動は、労働者の貢献に報いる「レント・シェアリング(利益分配)」の発想とはかけ離れており、まさに収奪的といえるでしょう。

このような収奪的な企業行動の背景には、新自由主義的な考え方が根強く存在しています。イノベーションを成長の原動力とする一方で、その成果が一部の株主や経営陣にのみ集中し、社会全体には波及しない構造が形成されています。ダロン・アセモグル, ジェイムズ・A・ロビンソンらが警鐘を鳴らしたように、国家や社会が収奪的な制度へと傾くと、持続的な繁栄は望めません。

彼らの著書国家はなぜ衰退するのかでは、収奪的制度が国家の停滞を招き、包摂的制度が繁栄を導くことが歴史的に示されています。現在の日本は、企業の利潤が適切に分配されず、非正規雇用や低賃金労働が常態化し、社会全体が持続的成長の恩恵から取り残されつつあります。この状況は、まさに収奪的制度の特徴に当てはまると河野氏は指摘します。

国内で設備投資が抑制されると、理論上は、所得が減少して個人消費が冷え込み、乗数効果を通じて実質GDPが低水準にとどまることになります。これはケインズ経済学の基本的なメカニズムです。しかし実際の日本では、投資の停滞に加えて、企業が実質賃金の抑制を継続してきたことが、経済低迷の主因となっています。

生産性が上昇しているにもかかわらず、賃金を引き上げないことで個人消費が伸びず、結果として企業の売上も増えず、採算が取れないため国内投資がさらに減る──こうした悪循環が繰り返されています。

つまり、日本企業は実質賃金を抑制することで、自らの市場を縮小させ、結果的に成長の足かせを作っているのです。これはまさに「合成の誤謬」と呼ばれる現象であり、短期的なコスト抑制策が長期的な経済停滞を招いている典型的な例と言えるでしょう。

日本企業がイノベーションを推進しながらも、それを包摂的に活かす仕組みを構築できなければ、成長は一部の層に集中し、広く国民に恩恵をもたらすことはありません。

著者の河野氏は長らく、生産性の向上そのものよりも、所得再分配と社会保障制度の整備こそが、日本経済再生の鍵であると訴えてきました。家計が疲弊し、消費が伸び悩んでいる限り、企業の国内投資も伸びず、成長の好循環は生まれないのです。 少子化の加速も、こうした収奪的な社会構造と無関係ではないと言います。

リスクを抱えたまま暮らす若者たちが、将来に希望を持てない状況で、安心して家庭を築くことなどできるはずがありません。 日本が再び成長を取り戻すには、まず、企業の在り方を問い直す必要があります。利益を社会全体と共有する包摂的な制度づくりこそが、持続可能な経済発展の基盤となるのです。

収奪から分配へが成長の鍵

実質ゼロベアが続いても、大企業を中心に長期雇用制の枠内にいる人は、2%弱の毎年の定期昇給によって、入社後25年間で実質賃金は属人ベースでは1.7倍まで膨らみます。しかし、長期雇用制の枠外にいる人は、定昇が存在しないため、生産性改善の恩恵を全く享受することができません。社会全体には相当深刻な問題をもたらし、それが政治的不安定性にもつながっていると思います。

実質ゼロベアが続くなか、大企業を中心とする長期雇用制のもとにある正社員は、年2%弱の定期昇給によって、入社から25年で実質賃金が1.7倍にまで増加しています。一方で、非正規雇用者やフリーランスなど枠外にいる人々には昇給も昇格もなく、生産性の向上の恩恵は届いていません。

この格差は拡大を続け、社会の分断や政治的な不安定性を引き起こしています。企業経営者の多くは「人口減が消費停滞の原因」と主張しますが、過去25年で生産性は約3割も向上しています。

消費が伸びない真の理由は、実質賃金の上昇が長く抑制されてきたことにあります。人口減少を口実にするのは、もはや論点のすり替えに過ぎません。 こうした状況下で、長期雇用制の正社員は「賃金カーブ」に沿って一定の上昇が見込まれますが、非正規層は取り残され続けています。実質賃金が四半世紀にわたり停滞、あるいは下落している現実は、先進国では異例であり、「貧しくなった日本」を象徴する状況です。

このような低賃金状態でも、かつては何とか暮らしていけた背景には、地域社会のセーフティネットに加え、「消費者余剰」の存在がありました。支払ってもよいと感じる金額よりも安くモノやサービスが手に入ることで、実質的な生活の満足度が保たれていたのです。

しかしその前提は、2022年以降の円安インフレによって崩れ、生活コストが上昇する一方で賃金は追いつかず、消費者余剰は急激にしぼんでいます。 その裏側で、円安の恩恵を最も享受しているのがインバウンド需要です。外国人旅行者にとって、日本は“安くて快適な”旅行先として魅力的に映ります。

ここで考えなければならないのは、日本人の生活水準と労働価値がディスカウントされているという現実の裏返しがインバウンド消費であると言うことです。国内市場の価値が相対的に低下し、日本人の暮らしが外貨基準で“安く買い叩かれる”状況は、極めて収奪的です。 こうした経済構造の変化は、静かに、しかし確実に、日本社会にもアンチ・エスタブリッシュメント層の台頭を促しています。

2024年の総選挙でも、農村部では従来の保守政党の支持が維持された一方で、都市部ではポピュリズム政党の支持が拡大しました。欧米のような移民問題ではなく、生活コストの上昇と実質賃金の低迷こそが、日本における政治的分岐の起点となっているのです。 企業の投資行動にも注視が必要です。国内の売上が伸び悩むなか、企業は国内投資を控え、代わりに海外直接投資を加速させています。

しかし、その収益は国内には還元されず、結果として内需は圧迫され、成長の循環が歪められています。 また、日本銀行の異次元緩和政策も、当初の見込みとは異なる展開を見せました。団塊世代の退職による人手不足が賃金を押し上げるとの予測は、高齢者や女性の労働参加の増加によって裏切られ、円安インフレの長期化という第二の誤算へとつながりました。

正社員の残業規制が供給制約を生み、経済全体の供給力を抑え込んでしまったのです。 このような一連の政策と企業行動の中核にあるのは、「実質賃金の抑制」という選択です。

いずれにせよ収奪的な社会経済制度の下では、一国経済は繁栄しません。このまま実質賃金を低く抑え込んでいること自体が、日本の産業界の危機、いや日本経済の危機を招きます。日本経済の政策課題は明白です。

著者の河野氏は、今後インフレ率が2%で定着する場合、企業がどのようなベースアップを選択するのかが、日本経済の持続可能性に直結すると指摘します。年3%のベースアップを実施するのか、それとも実質ゼロベアとなる2%の昇給にとどめるのか。たった1%の違いに見えても、そのインパクトは年間3兆円という規模に達します。

3兆円という数字は一見大きく映るかもしれません。しかし、企業の利益剰余金が過去に例を見ないほど積み上がり、対外直接投資のペースが加速している現状を考えれば、それを吸収できる体力は十分にあるはずです。つまり、問題は「払えるかどうか」ではなく、「払う意思があるのかどうか」にあります。

この1%を渋れば、実質賃金の伸びは止まり、個人消費は冷え込み、内需も力を失います。結果として、企業自身の成長余地すら狭めることになりかねません。逆に、3%のベースアップを選択すれば、それは単なるコストではなく、国内市場の活性化と経済の循環を再起動させるための投資となります。

いま、日本は岐路に立っています。「分配なき成長」を選び続けるのか、それとも「豊かさを分かち合う経済」へと舵を切るのか。選択の鍵を握るのは、ほんの1%の意思決定かもしれません。 経済指標が示す回復の裏で、生活実感は乏しいままです。この乖離は偶然ではなく、長年にわたる政策選択の結果です。

賃金を抑え、分配を先送りにしてきたツケが、今まさに社会全体の停滞感として表れています。 つまり、私たちが直面しているのは「構造の限界」ではなく、「選ばれてきた政策の帰結」なのです。 だからこそ、必要なのは表面的な制度の微調整ではありません。

近年、技術革新やビジネスモデルの進化といったイノベーションが次々と生まれています。本来であれば、これらの変化は社会全体の利益につながるべきものです。しかし実際には、その恩恵が広く共有されることは少なく、経営層や株主といった一部の立場にある人々のみが果実を手にし、収奪する構造が強まっていると著者は指摘しています。

この偏った分配のあり方に、著者は強い警鐘を鳴らしているのです。 一部の特権層だけが守られるのではなく、すべての働く人が正当に報われる社会を築くことが重要です。

そのためには、賃金、税制、雇用、社会保障といった分野を横断する、大胆かつ包括的な制度設計の再構築が欠かせません。 これまで見過ごされてきた人々を包摂すること。そこにこそ、未来の経済をもう一度立ち上げる力があります。

「誰のための経済なのか?」という問いから目をそらさず、正面から向き合う時が来ています。数字で飾られた成長ではなく、実感としての豊かさをどう築いていくのか。その答えは、分配のデザインをどう描き直すかにかかっているという著者の主張に、強く共感を覚えました。

コメント