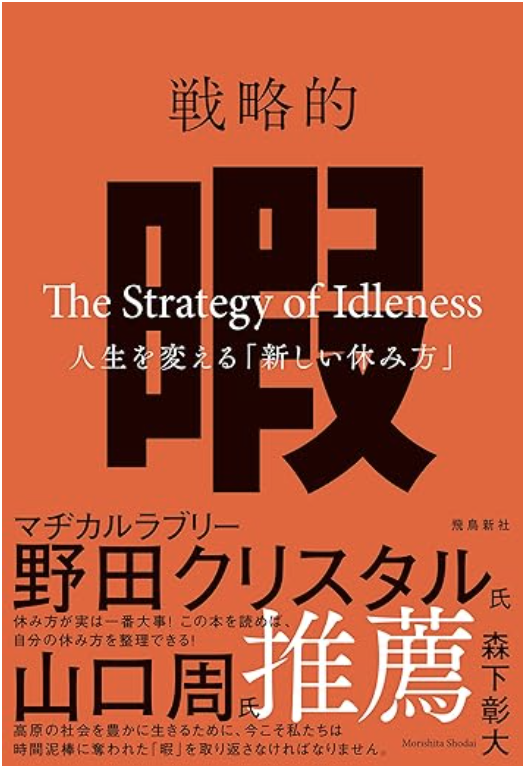

戦略的暇

森下彰大

飛鳥新社

戦略的暇(森下彰大)の要約

「スペース・パフォーマンス(スペパ)」とは、自分を取り巻く環境の質を高めることで、思考力や創造性、ウェルビーイングを向上させる新しい価値基準です。自然に触れることや小さな習慣、リアルな人との交流を通じて五感を活性化し、日常の中に質の高い空間を生み出します。戦略的に「暇」を確保することで、自分自身を整え、結果として社会全体にもポジティブな影響を与えることができるのです。

戦略的な暇が現代人に必要な理由

デジタル化した社会で一切のデジタル機器なるものから(一時的であれ)離れる時間を作るわけですから、DDをするときに私たちは〝究極の暇人〟になるわけです。この「暇人」の状態になるからこそ、気づけること、得られるものがある。多忙な日常生活にほんの少しの暇(余白)を取り入れるだけで、英気を養い、これまで見過ごしてきたこと(たとえば、抑圧してきた自分の感情や想い)に気づき、本来の力を開花させる人は増えるでしょう。(森下彰大)

デジタル化が進む現代社会において、私たちは常に情報の波にさらされています。スマートフォンを始めとしたデジタル機器は、私たちの生活を確かに便利にしてくれましたが、一方でその過剰な使用は心身に負担を与えることもあります。

そんな中、一時的であれ、あらゆるデジタル機器から離れる「デジタルデトックス(DD)」を意識的に取り入れることで、私たちはいわば「究極の暇人」になるのです。

「暇人」と聞くと、マイナスのイメージを抱く方もいるかもしれません。しかし、本書戦略的暇の著者の森下彰大氏が言う「暇人」とは、無意味な時間を過ごす人ではありません。むしろ、自ら意識的に作り出した「良質な暇」を味わう人を指します。このような「暇」を意図的に取り入れることによって、普段見過ごしてしまっていること、たとえば自分自身が抑圧してきた感情や願望、本当に大切なことに気づくチャンスが生まれるのです。

忙しい毎日の中にほんの少しの「余白」を作るだけで、人はエネルギーを回復させ、日常生活を豊かにする新たな気づきを得ることができます。

私は日々の習慣として神社を訪れ、境内をゆっくりと歩く時間を設けています。木々のざわめきや鳥のさえずり、静かな空気に包まれた神社の中を歩くことで、心が落ち着き、自分自身とじっくり向き合うことができるのです。この静かなひとときが、日常の喧騒を離れて本来の自分を取り戻す貴重な時間となっています。

森下氏は、「デジタルデトックス協会」の理事として、スマホ依存から脱却し、質の高い暇を味わうための具体的な方法を数多く提案しています。私たちが向かうべきは、「満ち足りた余暇社会」です。余暇社会とは、単に憂さ晴らしや暇つぶし的に消費される悪質な暇ではなく、プロセスそのものに喜びを伴い、自分の未知なる可能性を追い求め、心身を充電させる回復期間にもなる「良質な暇」で満ち足りた社会を指しています。

森下氏によると、デジタルデトックス(DD)には2つの大切なポイントがあります。1つ目は、一定期間スマホやPCなどのデジタル機器と距離を置くことで、脳疲労や心身にかかるストレスを軽減し、現実世界でのコミュニケーションや自然との繫がりにフォーカスすることです。

2つ目は、デジタル機器を利用する際には、できるだけ心身への負荷がかからないような使い方を意識することです。「永遠に手放す」のではなく、「一定期間」というのがポイントであり、デジタル機器に依存するのではなく、共存するための休息こそがDDなのです。

また、情報過多な現代においては、「情報の新型栄養失調」に陥りがちです。この造語が意味するのは、十分すぎるほど多くの情報を摂取しているのにもかかわらず、その内容が偏っているために、かえって心の健康を損なってしまう状態のことです。ネットで得る情報は興味・関心のあるテーマが中心であり、またアルゴリズムによって自動的に関心のある情報ばかりが提示されるため、偏りが生じやすくなります。

さらに、メディアやSNSには不安や関心を煽るような刺激的な情報があふれており、本質的な役に立たないジャンク情報を大量に摂取してしまうこともあります。こうした状況から抜け出すためには、情報と適切な距離感を保ち、よりバランスの良い情報摂取を心がけることが大切です。

さらに、「コンヴィヴィアルな状況」、つまりテクノロジーとの共存が重要だと著者は指摘します。単なるテクノロジーの受動的な消費者ではなく、意識的にそれらを活用し、心地よく調和した状態を築くことが求められます。人間同士の交流や自然とのつながりを深めることで、私たちはより豊かで充実した人生を送ることができます。

脳を活性化させるために、五感を鍛えよう!

過度な情報(ストレス)にまみれて脳疲労が溜まりやすい現代人は、五感が鈍化したり、異常をきたしたりするリスクを常に抱えています。

五感という感覚の定規が狂えば、身体全体のバランスに乱れが生じるのは避けられません。現代社会は過剰な情報に満ちており、私たちは日々、脳に大きな負荷をかけやすい環境に置かれています。特に、デジタル機器に囲まれた生活では、視覚情報に偏った情報処理が常態化しやすく、五感のバランスが崩れるリスクが高まります。

著者は、五感を身体と外界とをつなぐ重要な「感覚の定規」に喩えます。この定規が狂えば、当然ながら身体の調和や健康にも悪影響が及びます。 たとえば、味覚が鈍化すると濃い味付けを感じにくくなり、知らず知らずのうちに食べ過ぎてしまう傾向があります。こうした習慣が続けば、生活習慣病のリスクが高まります。

同様に、情報に対しても強い刺激を求めるようになり、結果として脳疲労が蓄積されていきます。これがいわゆる「脳疲労の悪循環」です。 このような状況を防ぐためには、定期的に脳の疲労を軽減し、五感のバランスを整えるDD(デジタルデトックス)が重要となります。

近年の研究においても、自然環境でのデジタルデトックスが創造力や感覚機能の回復に有効であることが示されています。たとえば、科学誌『PLOS ONE』に掲載された研究では、被験者が4日間にわたりデジタル機器を一切使用せず、自然の中でハイキングを行った結果、創造性を測定するテストのスコアが約50%向上したという報告があります。

この成果は、自然環境において五感が正常に働きを取り戻し、それに伴って脳の創造性も回復したことを示しています。

私自身も山深い神社の奥宮を参拝する際には、「六根清浄」の言葉を唱えることを習慣としています。自然の中で五感を開放し、心身の調和を取り戻すひとときは、私にとって非常に意義深い時間です。

加えて、普段の生活の中でも、美術館に出かけたり、自然と関わる時間を増やすよう努めています。 こうした芸術的・自然的な体験は、現代人が見失いがちな感覚のバランスを整えるために非常に有効です。自然の風景や美術作品は、視覚だけでなく、聴覚や嗅覚、触覚、さらには味覚までも呼び覚ます力を秘めています。それらに向き合うことで、私たちは五感の存在にあらためて気づき、その働きを磨いていくことができます。

とりわけ、デジタル機器に囲まれた生活が常態化している現代社会では、芸術や自然との接点を意図的に取り入れることが、心身の健全さを維持するうえで重要です。慌ただしく過ぎる日々のなかでも、「感じ取る力」に意識を向ける時間を持つことが、創造性や思考力の基盤を支えることにつながります。

デジタルデトックスとは、単にデジタル機器から距離を置くことにとどまりません。五感を十分に活性化させる時間を意識的に設けることで、脳が休息し、感覚のバランスが整います。その結果、創造力や判断力、さらには精神的な安定といった多面的な能力の向上が期待されます。

「スペパ」を実践しよう!

まずは立ち止まり、一休みすること。 そして対話の時間を取ること。 これが社会変革の第一歩になる。 対話が不足しがちな時代、私たちは再び「対話の生き物」への道を目指すべきではないでしょうか。

個人、そして組織のレベルにおいても、新たな思考や交流を創発し、パフォーマンスとウェルビーイングを向上させる環境――それが「スペース・パフォーマンス(スペパ)」の高い空間です。

この「スペパ」は、コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)を過度に重視するあまり、閉塞感や疲弊感を抱えている人々や組織にとって、重要な転換点となり得ます。

ここで重要なのは、空間そのものの“質”が、成果や満足度を左右する決定的な要素になるという点です。効率や生産性だけでは測れない、感性の活性化、人間関係の深まり、心身の調和といった多層的な価値が空間の評価軸として重視されつつあります。

では、この「スペパ」をどのように高めていけばよいのでしょうか。著者は以下の4つの有効なアプローチを紹介しています。

1. 自然に身を置く

公園や森、海辺などの自然環境に足を運ぶことで、視覚・聴覚・嗅覚といった五感が刺激され、思考や感情のリセットが促されます。

2. 日常に“小さな儀式”をつくる

朝のコーヒータイムや読書前の深呼吸など、意味のある習慣を生活に取り入れることで、オンとオフの切り替えが明確になり、集中力や心の安定につながります。私は毎朝、ビジョン(未来)日記と感謝日記を書いていますが、この習慣が私の人生をより良いものにしています。

3. フィクションの世界に浸る

小説や映画、演劇などの非現実的な世界観に触れることで、想像力が広がり、内面に余白が生まれます。これは脳の創造的活動にとって極めて有益です。

4. リアルな対面のコミュニケーションを持つ

身体性を伴うリアルな対話は、オンラインでは得られない非言語的な情報を含み、共感や深い理解を育む土壌となります。

こうした取り組みを通じて、「スペパ」の質を高めることは、単なるパフォーマンス向上にとどまらず、持続可能で充実した生き方へと直結していきます。情報過多かつ過密な現代だからこそ、自分にとって最適な空間との関わり方を再設計することが、真の意味での“豊かさ”を育む鍵となるのではないでしょうか。

私自身も、以前からこの「スペパ」の考え方を日常生活に取り入れています。たとえば、目的地を決めずにあえて遠回りするドライブ、自然の中を歩くこと、小説の世界にじっくり浸る時間などが、思考の整理や創造力の回復に大きな効果をもたらしています。

その結果、頭の中がすっきりとし、思考がより明晰になり、仕事の質も確実に向上しました。さらに、自分自身との対話が深まり、周囲の人々との関係性にもポジティブな変化が生まれていることを実感しています。

このように、「スペパ」は特別な設備や場所を必要とするものではありません。日常の中にある小さな工夫の積み重ねこそが、その質を高める鍵になります。今後も、自分自身と向き合いながら、より充実した空間を丁寧に育てていきたいと考えています。

そして何より重要なのは、「戦略的な暇=意図して生み出す余白の時間」を自ら確保することです。この時間は、個人の創造性やパフォーマンスを高めるだけでなく、他者との関係や社会全体の質にも良い影響を与える可能性を秘めています。スペパを高めることは、私たち一人ひとりが、よりよく生きるための戦略であり、未来をつくる力にもなるのです。

コメント