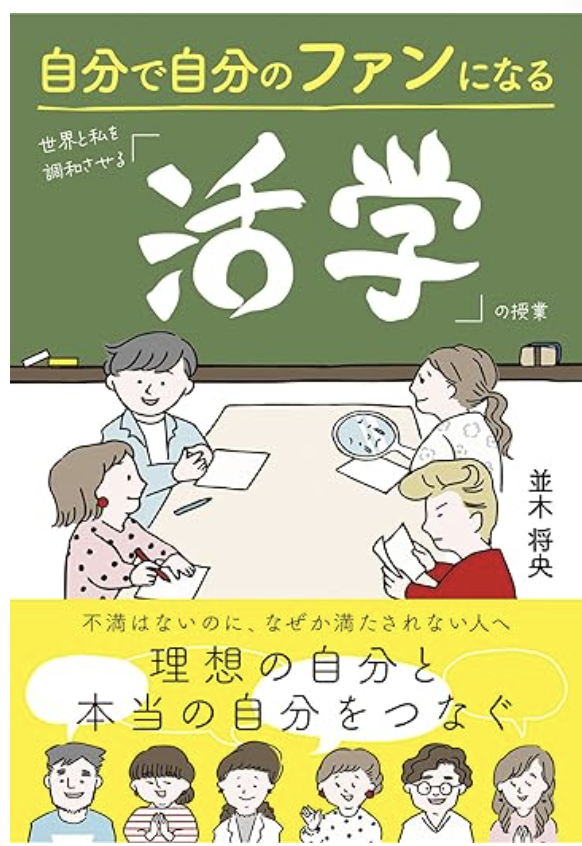

自分で自分のファンになる 世界と私を調和させる「活学」の授業

並木将央

クロスメディア・パブリッシング

世界と私を調和させる「活学」の授業(並木将央)の要約

並木将央氏が提唱する『活学』は、現代社会で自分らしく生き抜くための実践的アプローチです。魂魄のバランスを整え、想像力と創造力を循環させながら、10段階の欲求モデルを通じて内面と現実をつなぎます。未来のビジョンを描きつつ、「今」という瞬間に深く軸を合わせることで、自分・他者・世界との調和を目指します。そうして、自分自身の最良の理解者=ファンとなりながら、持続可能な活力を育んでいくのです。

人生を豊かにする「活学」とは何か?

活学のスローガンは「自分だけは自分のファンでいよう」です。(並木将央)

自分らしさを見失いやすい現代、私たちは何を指針に生きていけばよいのでしょうか。成功や幸福の定義が揺らぎ、他人と比較しては迷い、焦り、立ち止まってしまうことも珍しくありません。社会の価値観に合わせて生きるほど、自分の本音が遠ざかっていく――。そう感じている人は少なくないはずです。

そうした課題に対して、並木将央氏は明確なビジョンを提示します。自分で自分のファンになる 世界と私を調和させる「活学」の授業の著者である並木氏は、株式会社ロードフロンティアの代表であり、成熟社会経営コンサルティングのプロフェッショナルです。彼は、現代という生きづらい社会の中で自分らしく生き抜くための方法論として、「活学(かつがく)」を提案しています。

情報があふれ、価値観も多様化するなかで、「幸せとは何か」「自分らしさとは何か」といった問いに、私たちは明確な答えを見つけにくくなっています。こうした時代背景のなかで、自分自身の軸を持ち、主体的に人生を切り拓いていくための考え方として注目されているのが、活学です。

活学は、自分が夢中になれる目標を見つけ、その実現に向けて挑戦し続けるための知的フレームワークです。ただのポジティブ思考ではありません。物理学、社会学、哲学、心理学などの学術的知見を土台に、自己理解と自己肯定感を高めるための統合的アプローチを提供しています。

活学の根底には、「自分だけは自分のファンでいよう」というスローガンがあります。他人の評価や社会の基準に振り回されがちな現代において、自分自身の価値を認め、信じることの大切さを静かに、しかし力強く訴えかけている言葉です。

このスローガンは、自己肯定感を高めるだけでなく、自分の人生に対する主体性を取り戻す力を与えてくれます。自分自身とつながり、自らの内なる声に耳を傾けること。それが、他人に迎合せず、自分の道を歩むための第一歩になります。 活力を取り戻すためには、その方法を学ぶだけでは不十分です。

著者は、「魂魄(こんぱく)を養うこと」の重要性を説いています。魂魄とは、古来より伝わる精神と身体の両側面を表す概念です。「魂」は意志や精神の象徴、「魄」は身体的な生命力や本能を指します。

現代人は、過度の情報やプレッシャーの中で魂魄のバランスを崩しがちです。頭では理解していても心がついてこない、動こうと思っても体が重い。そうした状態は、魂魄が疲弊しているサインでもあります。

活学では、この魂魄を丁寧に整えることを重視しています。自分という存在の根幹に立ち返り、静かに心と体を再接続すること。それが、本来の活力を呼び覚ます鍵となります。

さらに、活力を持ってビジョンに向かうためには、自分の内面と丁寧に向き合い、欲求を明確化することが欠かせません。そのプロセスにおいて鍵となるのが「想像力」と「創造力」です。

想像力は、まだ形になっていない未来の可能性を自由に描き出す力であり、自分が心から望む姿を制約なく設計するための知的ツールです。一方の創造力は、その想像を一歩ずつ現実化していくための行動力を意味します。 この二つは分離されたものではなく、行き来することで相互に補完し合います。

想像によって描かれたビジョンが、創造によって形となり、その結果が再び新たな想像を呼び起こす。この循環の中にこそ、人間本来の生命力と成長の可能性が息づいているのです。 活学は、こうした創造と想像の往復運動を、実践的かつ知的に支える枠組みです。単なる願望の可視化にとどまらず、自分の内面から現実世界へとつながる道を築くための、具体的な方法論として機能しています。

活学の10段階の欲求モデル

リアルとマインド両方の欲求を満たし、両方の欲求を循環させることで、より一層欲求全体が満たされ安定します。すると、活力を持った生き方ができるようになります。理想は、マインドの「生存欲求」からリアルの「自己実現欲求」まで、10段階すべてが一貫性を持ち、つながっていることです。

並木氏の活学では、マズローの欲求5段階を拡張し、「マインド」と「リアル」の世界を往復する10段階の欲求モデルを提唱しています。

・マインド世界の欲求は、自分の内面での共感や価値観に基づくものです。

1.生存(自分の共感する世界観で自分はこうありたい)

2.安全(自分の共感する世界観を誰にも脅かされないようにしたい)

3.所属(自分の共感する世界観にハマりたい)

4.承認(自分の共感する世界観で自分が自由に行動することを認めたい)

5.自己実現(自分の共感する世界観でリアルの自己実現を叶えたい)

・リアル世界の欲求は、社会的な場で実際に行動し、他者との関係の中で体験する欲求です。

6. 自己実現(社会の中で、自分の能力や可能性を発揮したい)

7. 承認(社会の中で、人から認められたい、尊敬されたい)

8. 所属(社会の中の集団に、所属し仲良くなりたい)

9. 安全(安全に暮らしたい)

10. 生存(睡眠欲、食欲などを満たしたい)

このように、マインドから始まる欲求がリアルへとつながり、再び内面に還っていく構造が活学の特徴です。どちらか一方ではなく、両方の世界の欲求を満たし、それらを循環させることで、より安定した、活力のある生き方が可能になります。 理想的なのは、この10段階が一貫性を持ってつながっている状態です。

自分の内側の価値観と、社会の中での行動が矛盾せずに連動しているとき、私たちは心から納得のいく生き方ができるのです。

活学の最終的な目的は、「自分が自分のファンになること」です。そのためには、まず自分自身を深く理解し、そして愛せるようになる必要があります。真に自分を愛するためには、自分、他者、そして世界の三位一体を意識し、すべてに対して愛や信頼を持つ姿勢が求められます。

この過程を支える理論のひとつが「クリップ理論」です。ここでは、ビジョンが磁力を持つ電磁石、日々の出来事や出会いがクリップにたとえられます。ビジョンという未来の結果が先に存在し、それに引き寄せられる形で原因が後から構成されるという、「因果関係の逆転」が特徴です。未来が現在を導くというこの発想により、私たちはビジョンに向かって階段を登るように進んでいくのです。

また、「フィルム理論」では、人生を1コマずつのフィルムに例え、「今、この瞬間」に集中することで、自分の最大のパフォーマンスを引き出せるとされます。夢中でビジョンに没頭することで、時間を忘れる「インタイム」の感覚に入り、「今」に深く軸を合わせることが可能になります。今というフィルムに意識を集中させることで、私たちは肉体と時間、そして自分自身と融合することができるのです。

この「融合」こそが、人生の真の目的だと著者は言います。矛盾を抱えながらも、自我という分離を超えて、さまざまな存在と融合すること。そのプロセスのなかで、自分自身を愛し、他者や世界を信頼できるようになり、自分の人生そのものとも調和していくことが求められています。 「融合」とは、「愛すること」に他ならないのです。

「分離と融合のバランスを、自分が自分のファンでいられる割合で取ること」で幸せになれると著者は指摘します。

活学には、こうした深い自己理解に加え、感情を整えるための実践的な手法も豊富に紹介されています。たとえば、感情のバリエーションを理解し整理する「プルチックの感情の輪」や、自分の内側を観察し、気づきを得る「内観」の手法など、よりよく生きるための具体的なメソッドが満載です。

私自身、ブログ記事のなかでビジョン実現のためのさまざまな書籍を紹介してきましたが、本書にはそれらのエッセンスが凝縮されており、深い共感を覚えました。

本書は著者の並木将央氏から献本いただきました。

コメント