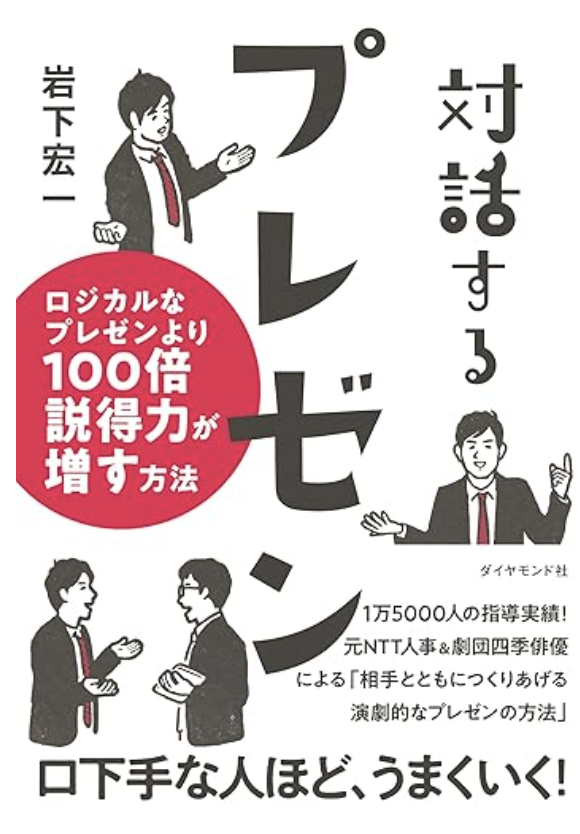

対話するプレゼン――ロジカルなプレゼンより100倍説得力が増す方法

岩下宏一

ダイヤモンド社

対話するプレゼン(岩下宏一)の要約

岩下宏一氏の『対話するプレゼン』は、事前の準備を丁寧に行ったうえで、本番ではクライアントと対話をしながら内容を共に作り上げるスタイルが特徴です。劇団四季での経験から生まれた「居て、聴いて、語る」という姿勢を軸に、即興性を大切にしながら、問いかけを通じて信頼関係を築き、伝わるプレゼンを実現する方法が紹介されています。

クライアントとの関係をよくする「対話するプレゼン」とは何か?

プレゼンの場を「0か100かの審判を仰ぐ場」ではなく、「用意したストーリーを叩き台として、ふだんどおりに活発な話し合いを行う場」に変える、ということです。(岩下宏一)

先日、イベントでお会いしたプレゼントレーナーであり、株式会社ビーユアセルフの代表取締役を務める岩下宏一氏より、対話するプレゼン――ロジカルなプレゼンより100倍説得力が増す方法を献本いただきました。

岩下氏と初めてお会いしたのは都内の飲食店での勉強会でのことでした。自己紹介から自然に相手の関心を引きつける話しぶりが印象的で、思わず聞き入ってしまったのを覚えています。初対面にもかかわらず、彼の語る内容と表現のあり方に強い共感を覚えました。

岩下氏はもともとNTTに勤務するサラリーマンでしたが、その安定した職を手放し、「劇団四季」に飛び込むという大胆な決断を下しました。俳優としての経験の中で彼が得たのは、「心から思っていることでなければ、人には伝わらない」という極めてシンプルで、本質的な気づきでした。舞台の上では、演技という枠組みの中であっても、内面から湧き出た言葉でなければ観客の心を動かすことはできません。この実感は、後に岩下氏のプレゼンスタイルの核となる考え方に結びついていきます。

演技とは、決して「思ってもいないことを語る行為」ではありません。その場に生きている共演者との関係性を感じ取り、そこから自然と立ち上がるリアクションを言葉にすることで、初めて説得力が生まれます。この感覚は、舞台に限らず、ビジネスにおけるプレゼンテーションにも通じるものです。

劇団四季での経験を経てビジネス界に戻った岩下氏は、自らの言葉が相手により深く、より明確に伝わることに驚きを感じたと語っています。その実感をもとに、彼は「プレゼンは一方通行ではなく、対話である」というメッセージを伝える活動を本格的にスタートさせました。

彼が提唱する「居て、聴いて、語る」という3つの姿勢は、プレゼンテーションにおける核心的な要素として本書でも強調されています。これは単なる話術や資料作りの技術にとどまらず、聞き手との関係性を築き、対話を通して共に意味を見出していくという、深い人間理解に基づいたアプローチです。

岩下氏は、プレゼンの場を「正解を一方的に伝える場所」ではなく、「共に考え、共に創る場」へと変えていくべきだと語っています。これは、聞き手との間に対話を生み出しながら、共感を育むプレゼンの在り方とも言えるでしょう。 用意したストーリーは、あくまでもプレゼンの“土台”にすぎません。実際のプレゼンでは、その場の空気や聞き手の反応に応じて、内容を柔軟に組み立てていくことが大切だと岩下氏は説いています。

つまり、プレゼンの半分は“その場で共に創る”という発想です。 原稿を一語一句覚えるのではなく、自身の経験や感情を織り交ぜながら、その場の流れに合わせて言葉を紡いでいく——。このアプローチは、聞き手との対話を大切にするスタイルにとても適しています。まさに、双方向のコミュニケーションを重視するプレゼンの理想形と言えます。

従来のように「完璧なスライドを用意し、セリフを丸暗記して発表する」スタイルから脱却することで、より人間味があり、心に響くプレゼンが実現できます。

大切なのは、一方的に情報を伝えるのではなく、「相手の課題を本気で解決したい」という想いを言葉に乗せることです。 このような姿勢は、聞き手の心を動かし、信頼を築く大きな力になります。

問いかけと受け止め、インタラクティブなプレゼンが良い結果をもたらす!

プレゼン上手な人とは、相手が答えやすい質問を「問いかけ」、相手の答えをしっかり「受けとめ」る人。

プレゼンの準備段階においては、「よく聴くこと」が最も重要な起点となります。相談に至った背景、直面している課題、その原因、そして求める解決策について、丁寧にヒアリングすることで、聞き手にとって本当に意味のある提案が可能になります。事実を単に並べるのではなく、相手の視点や状況を深く理解したうえで構成されたストーリーは、強い共感を生み出します。

岩下氏は、プレゼンの中で「より良い未来」を描くことの重要性も強調しています。現状の分析にとどまらず、その先にある理想的な状態を見据えることで、聞き手にポジティブなビジョンを提示することができます。本書では、ロジカルシンキングの基本である「背景の確認」「問題の特定」「原因の分析」「解決策の提示」といった思考プロセスに沿って、どのようにして納得感のあるストーリーを組み立てるかを、実例を交えて丁寧に解説しています。

私がiU(情報経営イノベーション専門職大学)で教えているWhere、Why、Howのフレームワークがわかりやすく書かれていた点も非常に響きました。

資料作成についても、岩下氏は「シンプルであること」の大切さを強調しています。情報を詰め込みすぎたスライドは、かえって聞き手の理解を妨げてしまいます。必要な情報を的確かつ見やすく整理することで、聞き手が迷子にならない構成を心がけることが重要です。共創型のプレゼンにおいても、資料はわかりやすく整理されていることが求められます。

プレゼンの成否を左右するもう一つの要素が、「空気づくり」です。プレゼンの前に相手に感謝の言葉を伝える、名刺交換時に名前の読み方を確認する、打ち合わせの終了時間を事前に共有するなど、相手への敬意を行動で示すことによって、場の雰囲気が柔らぎ、信頼関係が築かれやすくなります。このような配慮は、聴き手との心の距離を縮めるうえで欠かせません。

話し方の面でも、本書には多くの学びがあります。「生きた言葉」で語ること、適切な「間」を取ること、聞き手を迷わせない明快な話し方を心がけること、そして聞き取りやすい発声であること。これらはすべて、話し手と聞き手の間に対話を成立させるための基本です。

対話するプレゼンでは、「問いかけ」と「受け止め」が重要だと著者は指摘します。プレゼン上手な人とは、相手が答えやすい質問を「問いかけ」、相手の答えをしっかり「受けとめ」る人です。プレゼン前から空気を作るための問いかけ、プレゼン中やプレゼン後の適切なタイミングでの問いかけ、聞き手がさらに興味を持つような問いかけの工夫が重要です。

また、相手に恥ずかしい思いをさせるような問いかけは避け、知らないことは素直に尋ねることが大切です。相手の言葉をしっかり受け止め、繰り返し使ったり要約することで、対話の質が高まります。

一対多の場面におけるプレゼンテーションでも、岩下氏は「問いかけ」の活用を重視しています。まず有効なのが「クローズドクエスチョン」です。「はい」「いいえ」で答えられるような問いかけを全体に向けて行うことで、会場の緊張をほぐし、聞き手の反応を引き出しやすくする効果があります。

例えば、「このテーマについて、聞いたことがある方はいらっしゃいますか?」と尋ねることで、自然と場に参加意識が生まれます。

そのうえで、対話を深めるためには「オープンクエスチョン」も重要です。これは5W1Hを用いた自由回答形式の問いかけで、「最近、うまくいったプレゼンの経験はありますか?」など、相手に思考を促す質問です。問いかける際には、「お伺いしてもよろしいですか?」と一言添えたり、答えてくれた相手にしっかりお礼を伝えるなど、丁寧な姿勢を忘れないことが信頼関係につながります。

クローズドとオープン、それぞれの問いかけを場面に応じて使い分けることで、一方的になりがちなプレゼンにも対話の空気が生まれ、参加者との心理的な距離を自然と縮めることができます。

私自身、広告会社に勤務していた頃、演劇関係者やプレゼンのプロフェッショナルから多くのテクニックを学んできました。その経験の中で得た知見と、本書で語られている内容との間には多くの共通点があります。とくに、「相手と場を共有し、心から耳を傾け、真実を語ること」の重要性については、深く共感するものがあります。

『対話するプレゼン』は、単なるプレゼン技術のハウツー本ではありません。相手との信頼関係を築き、共に未来を描くための実践的な哲学が詰まった一冊です。プレゼンが苦手だと感じている方はもちろん、日頃から人前で話す機会の多いビジネスパーソンにとっても、多くの気づきと刺激を与えてくれる内容となっています。

コメント