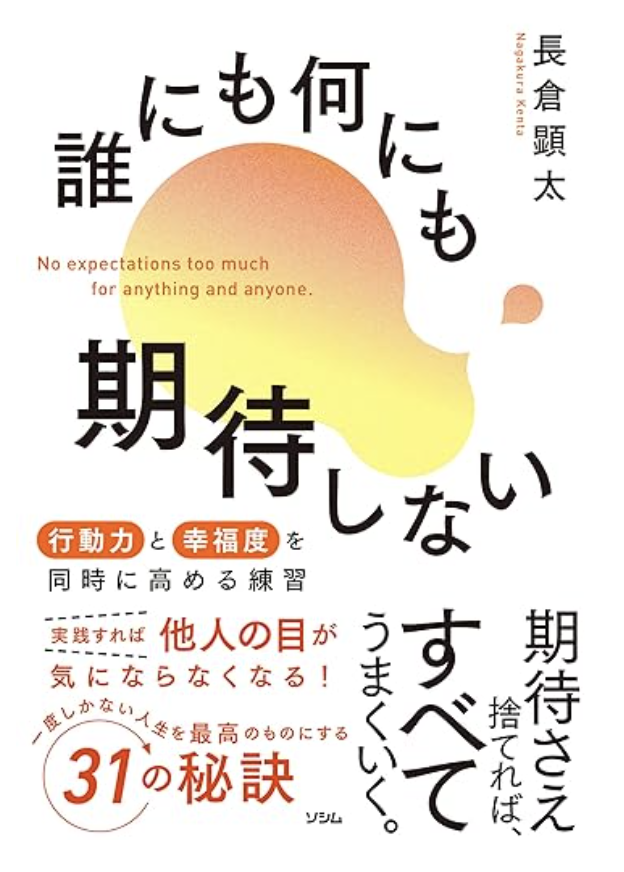

誰にも何にも期待しない 行動力と幸福度を同時に高める練習

長倉顕太

ソシム

誰にも何にも期待しない (長倉顕太)の要約

長倉顕太氏の『誰にも何にも期待しない』は、「期待しない」という一見控えめにも思える姿勢が、実はメンタルの安定、行動力の向上、そして幸福度の持続に深くつながっていることを教えてくれる一冊です。結果に過剰な期待をせず、今できることを着実に積み重ねることで、失敗への恐れが薄れ、偶然をチャンスに変える力が育まれます。

期待しないことが、積極的な行動につながる!

最初から期待していなければ、恐れることも、落ち込むこともありません。だから、私は「期待しない」という姿勢を勧めているのです。私はよく行動力を褒められますが、これは期待値ゼロで取り組んでいる結果です。(長倉顕太)

編集者としてのキャリアをスタートさせた長倉顕太氏は、その後、作家やプロデューサーとしても多方面で活躍しており、数々のベストセラーを世に送り出してきました。本書誰にも何にも期待しない 行動力と幸福度を同時に高める練習は、現代社会を生きる私たちにとって重要なマインドセットを提示しています。

本書には、このブログでもたびたび取り上げている理論やマインドセットが数多く登場しており、深く共感を覚えました。

「期待しない」という考え方は、一見すると控えめで受け身な姿勢のように映るかもしれません。しかし実際には、心を安定させ、行動を促し、さらには幸福感を高めるうえで非常に重要な意味を持っています。本書ではそのことが、丁寧に解き明かされています。

人は何かを望むと、その結果に縛られがちになります。期待通りにいかなかったとき、失望や落胆が生まれ、前に進む力を奪ってしまうこともあるのです。けれども、あらかじめ結果に執着しないというマインドセットがあれば、たとえ思い通りにならなくても、それを静かに受け止めることができます。

長倉氏は、結果を「失敗」として判断するのではなく、ただのひとつの経験として受け入れることが大切だと語ります。そうした柔軟な姿勢が、余計な不安を取り払い、自然と行動量を増やしてくれるのです。失敗体験も未来から考えれば、大切な資産になると考えれば、行動を最大化できます。期待しないことで心の揺れも少なくなり、安定したメンタルが保たれます。

また、どの選択肢を選ぶかよりも、選んだあとにどう動くかが重要であるという指摘は、多くの人にとって本質的な気づきを与えてくれます。選んだ道を悔やんでも、結局は何を選んでも同じようにつまずく可能性があります。大切なのは、どの道を選んでもそれを最善にしていこうとする姿勢です。そして、その原動力となるのが「期待しない」生き方です。

さらに興味深いのは、期待しないことで感謝の心が生まれるという点です。結果を求めすぎなければ、思いがけず良い出来事に恵まれたとき、素直にありがたさを感じられるようになります。その感謝の気持ちが、前向きなエネルギーとなって次の行動を後押ししてくれるのです。

必要以上に期待しないことで、不満や失望も減り、穏やかで満ち足りた気持ちが持続しやすくなります。 また、他人の目が気になってしまう背景にも、「よく思われたい」という無意識の期待があります。これは、自分の中に「評価されるかもしれない」という可能性を感じているからです。

けれども、もし完全に失敗が確定している状況であれば、誰もそれに対して緊張したり期待したりはしないはずです。 つまり、人生に過剰な期待を抱かないことは、他者からの評価に過敏になることなく、自分らしく行動するための土台になるのです。他人の評価を気にするのをやめ、自分の人生を生きるようにしましょう。自分らしい軸を持つことで、失敗を恐れぬマインドセットを持つことで、私の幸福度は徐々に高まっていきました。

偶然の力とネットワーキング力を活用しよう!

私はこれまで、自らの人生を振り返る中で、「偶然こそが最大のチャンスを運んでくる」という考えに確信を持つようになりました。その思いを体系的に裏づけているのが、スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ博士による「計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」です。この理論は、私の生き方やキャリアの築き方に深く影響を与えてくれました。(ジョン・D・クランボルツの関連記事)

長倉氏が提唱する「期待しない」という姿勢は、まさにクランボルツ博士の理論と通じています。偶然の出来事をただの運に任せるのではなく、それを自らの成長と成功のチャンスと捉え、積極的に活かしていくという考え方が共通しているのです。

クランボルツ博士の理論が重視するのは、「好奇心」「持続性」「柔軟性」「楽観主義」「リスクを取る力」といった5つの特性です。これらを日常的に意識することで、偶然を味方につけやすくなります。努力は結果を保証してくれるものではありませんが、偶然を引き寄せる土壌を整えることはできます。むしろ努力とは、未来のどこかで訪れる好機に備えて種をまくようなものだと私は考えています。

偶然を活かすには、まず自分の特性や興味を理解し、あえて未知の環境に足を踏み入れることが求められます。慣れた場所にとどまっていては、新たな出会いや学びは生まれません。そして、失敗を恐れず一歩を踏み出すこと。人生はそもそも計画通りにはいかないものですから、このような姿勢は非常に現実的で、理にかなっているのです。

さらに、偶然を活かすうえで重要になるのが「人とのつながり」です。長倉氏はネットワーキングの力を強調していますが、それは単なる名刺交換や表面的な人脈づくりではありません。人と人を自然に結びつける力、自分も含めてネットワークの中に価値を循環させる力を指しています。

長倉氏は「コミュニケーションコストを下げること」の重要性にも言及しています。話が伝わりにくい人、反応が遅い人、確認やフォローが甘い人は、信頼関係を築くうえで不利になります。逆に、即レス・即報告・適切なリマインドといった基本的な行動を徹底するだけで、相手からの信頼は大きく高まります。 そうして信頼を積み重ねていけば、「仕事を紹介してもらえる」「新しいチャンスが巡ってくる」といった、まさに偶然のようで必然的な出来事が起きるようになります。

こうした偶然を活かすうえで、もうひとつ重要になるのが「人とのつながり」です。私自身、毎日のように書籍に投資し、そこから得た学びをもとに書評ブログを継続してきました。そのアウトプットが思いがけない縁を生み、著者としての活動や社外取締役としての新たな仕事の機会へとつながっています。ネット上での継続的な発信が、人生に豊かな偶然をもたらしてくれるという実感を、私は何度も経験してきました。

長倉氏も、ネットワーキングの力を繰り返し強調しています。ただ人と知り合うことではなく、人と人を自然に結びつけ、自分自身もその循環の一部として機能していく力。そうした関係性が築ける人には、情報もチャンスも自然と集まってくるのです。

「コミュニケーションコストを下げること」も重要だと長倉氏は言います。反応が遅い、話が伝わりにくい、フォローがないといった人は、信頼関係の構築において不利になります。逆に、即レス・即報告・的確なリマインドといった基本的な行動を徹底するだけで、相手からの信頼は確実に積み重なっていきます。

その信頼が、「仕事を紹介される」「新たな機会が生まれる」といった形で、自分の人生に豊かさとして返ってくるのです。この考え方は「社会関係資本」という言葉でも表現されます。お金やスキル以上に、良質な人間関係こそが、これからの時代を生き抜くための鍵になるのです。

情報に対しても、同じような主体的な姿勢が求められます。私たちが日常的に接しているニュースや記事の多くは、いわば編集や解釈を経た二次・三次情報です。その過程で意図や文脈が変質してしまうこともあります。だからこそ、信頼できる関係性の中で一次情報に触れられる環境を持っておくことが、誤情報に惑わされず、的確な判断を下すためには不可欠です。

私自身、このブログを続けてきたことで、多くの著者や専門家と直接つながる貴重な機会に恵まれました。その経験を通じて、メディアの報道やネット上の情報に対しても、過度に振り回されることなく、冷静に距離を取りながら受け止められるようになったと感じています。情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の視点で考え、自分の言葉で判断する力が自然と身についてきたのです。

長倉氏もまた、「金融投資に走る前に、まずは自分自身に投資すべきだ」と語っています。知識、経験、人とのつながりといった“内面的な資産”こそが、社会の変化にも左右されない本質的な価値であり、それを育てていくことこそが、安定した人生の土台を築くうえで最も重要だという考え方です。お金はあとからついてくる。

だからこそ、まずは自分の中に価値を築いていくことが先だと、著者は強調しています。 結局、幸福とは何かを手に入れた瞬間に得られるものではなく、日々の行動や人との関わりの中で、少しずつ育まれていくものです。

長倉氏が提唱する「期待しない」という姿勢も、まさにこのような日常の積み重ねと深く結びついています。未来をすべて思い通りにしようとするのではなく、結果に過剰な期待を抱かずに、いま自分ができる行動をひとつひとつ丁寧に重ねていくこと。そのプロセスこそが、やがて幸福度を高める鍵になるのだと私は思います。

コメント