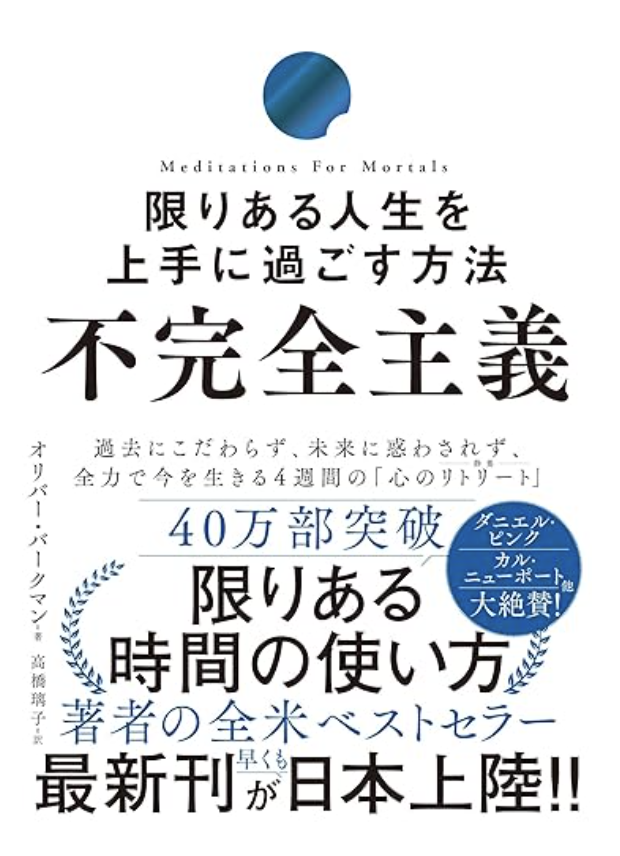

不完全主義 限りある人生を上手に過ごす方法

オリバー・バークマン

かんき出版

不完全主義 限りある人生を上手に過ごす方法 (オリバー・バークマン)の要約

「すべてを片づけてから人生を楽しもう」としても終わりはなく、完璧主義はかえって行動や満足を妨げます。オリバー・バークマン著『不完全主義』は、限りある人生をどう生きるかを実践的に示す書です。焦りや理想に縛られず、「今ここ」に集中する姿勢が、自由と充実感をもたらします。行動の積み重ねや「やったことリスト」など、小さな実践が心の安定と前進を支えます。不完全な一歩こそが、人生を豊かにする鍵なのです。

完璧主義をやめ、不完全になることで、人生が良くなる!

みずからの限界を真正面から受けとめて、そのなかに飛び込んでいく。すると今までにない落ちつきや、人とのつながりが手に入る。心が自由になり、生きている実感が湧いてくる。世の中が揺らぎ、不安が押し寄せる時代だからこそ、僕らには不完全主義が必要だと思う。(オリバー・バークマン)

「気づけば、毎日がタスクに追われて終わっている」「本当にやりたいことに時間が使えていない」「先延ばしが多くなっている」。こうした感覚を抱く人は少なくありません。限られた時間をどのように使えば充実した日々が得られるのか、多くの人が模索しています。

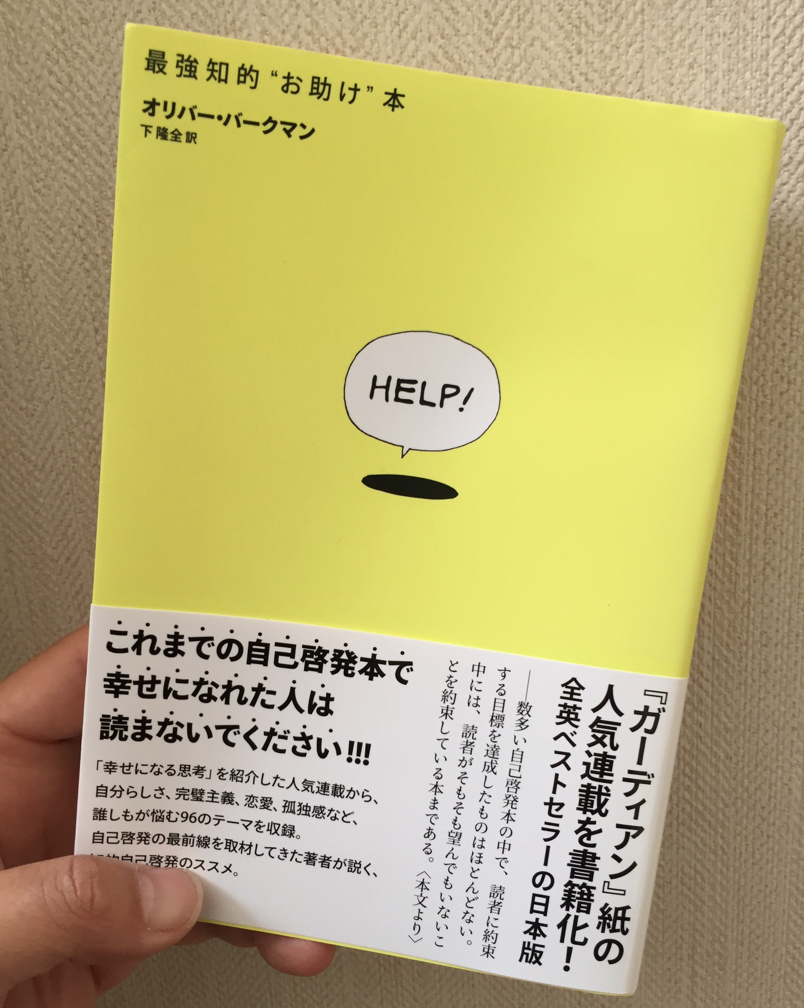

こうした現代的な課題に対して、鋭く、かつ逆説的な視点から思索を展開してきたのがジャーナリストのオリバー・バークマンです。前作の限りある時間の使い方はベストセラーとなり、彼の時間管理と人生の意味についてのアドバイスで、私も時間の使い方を変えることができました。(限りある時間の使い方の関連記事)

そして今回、続編ともいえる不完全主義 限りある人生を上手に過ごす方法(Meditations for mortal)が発売されました。本書では「不完全主義」という独自の哲学を実践的な視点で提示しています。

『限りある時間の使い方』が、私たちの有限性に対する哲学的理解を深める書であったのに対し、『不完全主義』は、その理解を日常に落とし込むための具体的なアプローチを提示しています。理論から実践へと移行する構成が特徴です。

本書は、従来の瞑想書とは異なり、マインドフルネスの技法を紹介するのではなく、「忙しさ」「時間への焦り」「完璧主義」への執着を和らげるための思考と態度を整える内容になっています。読者が現実的な選択を行い、自分の人生を主体的に構築していくための支援となる視座を提供します。

構成は28日間の短い瞑想(アドバイス)によって構成されており、「自分の有限性を受け止める」「不完全に行動を起こす」「握った手をゆるめる」「人生は今ここにある」という4つのテーマが軸となっています。

バークマンは古代ストア哲学、現代心理学、文学、そして自己啓発的な文脈まで、多様な知的背景をもとに、あらゆる「完璧主義」から距離を取る姿勢の大切さを強調します。理想の未来に縛られず、現実の制限を認識しながら生きることによって、むしろ自由と深い満足感が得られるという逆説を示しています。

「すべてをこなす」ことを前提とした行動は、かえって非効率とストレスを招きます。大切なのは、何をあえて見送るかを意識的に選ぶ「取り逃がすことの喜び」です。また、完璧を求めるよりも行動することに価値を置くことが、質の高い成果につながると本書は説いています。

さらに、不快感のなかにこそ、意味ある行動や関係の入り口があると指摘します。未来の自分に理想を託すのではなく、現在という混沌のなかで意識的に生きることが、主体性と内的安定につながると述べています。

すべてをコントロールしなければならないというマインドセットから、「今ここ」に注意を向ける姿勢を読者に促します。 完璧な人生や完璧な選択など、そもそも存在しないという前提に立つことで、自分にできる範囲で最善を尽くす姿勢が自然と生まれるのです。

日々の生活レベルにおいても、生産性という名の「負債感」に振り回されないための具体的な工夫を著者は紹介します。そのひとつが、「やったことリスト」の活用です。

「やるべきこと」を書き並べるのではなく、すでに完了したことを記録していくリストです。このリストは、時間が経つにつれて増えていくものであり、増えること自体が価値となります。

物理学者マリ・キュリーは「人は達成よりも、まだ達成していないことに目を向けがちだ」と語っていますが、それは裏を返せば、自己評価が常に不足感とセットになっているということです。

やったことリストは、その前提を反転させます。何もしていない状態を基準にすることで、「今日ここまでできた」という明確な充実感を得ることができます。

ちなみに私自身も、「やったことリスト」ではありませんが、感謝日記をつける習慣を通じて、日々の感情を自分で調整するようにしています。わざわざ構える必要はなく、「家族を優先し、一緒に食事ができた」「ミーティングで良いアドバイスをもらえた」といった、ささやかな感謝の出来事を記録するだけで十分です。その積み重ねによって、心のバランスが整い、行動の質も自然と変わっていきます。

このように、日々の生活をタスクリストではなく、「行動や感謝の積み重ね」として捉える視点を持つことによって、自分がエネルギーを注ぐべき方向性が明確になります。「やらなければならないこと」に追われて焦るのではなく、「今、何を優先するか」を冷静に判断できるようになります。

その結果として、「今ここ」に意識を向けることができ、無駄なストレスから解放される感覚が生まれてきます。丁寧に生活を見つめ直すことで、日々の中に確かな手応えと穏やかさを見いだせるようになるのです。

結果に正面から向き合うことで、行動が加速する!

どんな選択をするにしても、結果に正面から向き合う姿勢で臨むことだ。そうすれば、限りある人間に許された唯一の意味での自由を味わうことができる。

完璧な人生や選択が存在しないという前提に立つことで、自分にできる範囲で最善を尽くそうという姿勢が自然と芽生えてきます。他人との関係や目の前の出来事に意識を集中することで、日々の生活に対する充実感は確かなものになります。

日々の選択において「結果にどう向き合うか」という軸を持つと、無駄な活動に費やす時間が自然と減っていきます。かつては断れなかった誘いにも、自分の価値観や優先順位に基づいて、穏やかに「ノー」と言えるようになるのです。

たとえば、イギリスのコメディアン、ピーター・クックは、司会者デービッド・フロストから王室の晩餐に誘われた際に、「ああ、残念、その日はテレビを見る予定があるんだ」と冗談交じりに断ったという逸話があります。これは、自分の時間に対する明確な意識を象徴するエピソードです。

一方で、「やる」と自ら決めて行動する選択もあります。それは義務感や遠慮ではなく、自分にとって何が大切かを見極めた上での判断です。たとえば、親しい友人から引っ越しの手伝いを頼まれたとき、その人との関係を大事にしたいと思えたなら、その行動には納得感が伴います。やらされているのではなく、自分で選んでいるという感覚は、日々の質を大きく変えてくれるのです。

人生における主導権とは、未来を思い通りにコントロールすることではありません。「今日、何を選ぶか」という日々の積み重ねにこそ、自分らしい生き方が宿ります。完璧を目指さず、小さな一歩を実行していくことで、自然と行動力のある自分へと変化していく可能性が生まれます。

どのような選択をするにしても、大切なのは結果に正面から向き合う姿勢です。そうした姿勢こそが、限られた人生の中で私たちに許された、数少ない自由のひとつなのです。

自らの限界や制約を受け入れたとき、むしろ心には落ち着きが生まれます。他者とのつながりも、より深く、自然なものになります。心が軽くなり、「いま、自分は確かに生きている」という感覚が芽生えてくるのです。

不確実性が増し、日々、不安な気持ちになる現代においてこそ、「不完全主義」という視点が大きな意味を持ちます。 現実を思い通りにコントロールする力が、そのまま人生の充実や達成感につながるとは限りません。すべてを予定通りに手をつけた先に安らぎがあるのではなく、むしろ予期せぬ出来事や偶然の中に、人生の豊かさが潜んでいます。

サッカーの試合が面白いのは、勝敗が予測できないからだと著者は指摘します。科学が魅力的なのは、未知が広がっているからです。偉大な成果の多くは、計画どおりではなく、偶発的な出会いや流れの中から生まれます。すべてが管理された世界では、人との出会いや芸術に心を動かされることも難しくなるかもしれません。

もちろん、現実に働きかけること自体を否定するわけではありません。良い人生を築くには、行動し、創造し、周囲と関わる姿勢が欠かせません。思いやビジョンをかたちにするためには、手を動かし、自分なりの表現を通じて世界と接点を持つ必要があります。

ただし、そのプロセスの中で、「すべてを自分の思い通りにコントロールしなければならない」という思い込みがあると、かえって行動の質を落とし、継続性を奪ってしまうことがあります。だからこそ、完璧主義という呪縛から少しずつ距離を取ることが重要なのです。

SNSで語られる理想的な時間管理や完璧なライフスタイルとは異なり、現実はつねに不確実性を含んでいます。「不完全主義」とは、そんな現実を否定するのではなく、むしろ前向きに受け入れていくための姿勢なのです。 すべてを完璧にこなそうとする努力を手放したとき、限られた時間と注意力を、本当に大切なことに注げるようになります。

「すべてを制御できなければ不安だ」という前提を手放すことで、ようやく“今”という唯一の時間に、穏やかな心で向き合えるようになるのです。

そして、「今こそが唯一の時間である」という実感に至ったとき、焦りや不安が減り、「今、自分にできること」に意識が自然と向かいはじめます。 未来を完璧に整えようとするのではなく、今日という一日を丁寧に生きること。 その積み重ねこそが、人生をもっと自由で、もっと豊かなものにしてくれるのだと思います。

私自身、毎日この書評ブログを更新し続けるなかで、「質より量」を意識することで、完璧主義から抜け出すことができました。最初から完璧な記事を書こうとするのではなく、まずは一行でもアウトプットする。そう自分と約束してから、ブログの更新が自然と楽になり、自分の言葉で世界とつながる喜びも増していきました。

量を重ねることで、完璧主義に支配されず、自分に主導権を取り戻せる。これは仕事にも生活にも応用できる、ひとつの大きな気づきでした。

今を楽しむ姿勢を忘れないようにする!

仕事に役立つ本や、学びが多い本ばかりを読む必要はない。名作と呼ばれる本を無理して読まなくてもいい。なんとなく楽しいから読む、そんな感覚で全然かまわない。30分間何かを読んで、おもしろいと感じたり、心が動かされたりする。それは将来にむけて成長するためだけでなく(その効果も否定しないけれど)、その30分間を「生きる」行為として、そのまま価値があるはずだ。

知識を溜め込まなければならないという執着は、読書体験の豊かさを損ないかねません。読書から学びや成果を得ようとする意識が強すぎると、目の前の文章を味わうことが難しくなるのです。 読書の本来の価値は、未来の役に立つかどうかに限定されるものではありません。

たとえ短い時間でも、物語に引き込まれたり、何気ない表現に心を動かされたりすること自体が、人生の一部として十分に意味のあることなのです。

私自身も、仕事の読書と趣味の読書を使い分けています。ビジネス書を読むときには必要に応じてメモをとり、このブログを書くために集中して読み進めています。これはプロジェクトの成果につなげる意識で真剣に向き合う読書です。

一方で、小説や新書を読むときにはAudibleを使って、あえてリラックスした姿勢で耳から物語を楽しむ時間を設けています。そこには「役に立てなければならない」というプレッシャーはありません。言葉のリズムや情景の描写に身をゆだね、今この瞬間に意識を向ける読書体験は、日々の思考をほぐし、心を穏やかに整えてくれます。 知的刺激だけでなく、読書そのものが感情のバランスや自律神経にも働きかける行為であることを実感するようになりました。

意図的に「意味」や「成果」を追い求めない読書だからこそ、逆にその時間が自分自身とつながる貴重なひとときとなり、「いまここを生きる」という実感を与えてくれるのです。

たとえ小さなことでも構いません。「今すぐに決められることは何か?」と自分に問い、実際にひとつ決めてみる。たとえば、今日の予定をひとつ減らしてみる、数分間のストレッチをする、積読になっていた本を開く。そうした行動が、次の動きへとつながる確かな起点になります。

とくに、先延ばしをしてしまいがちな人や、選択肢が多すぎて動けなくなっている人には、この「小さな決断を積み重ねる」アプローチが効果的です。私たちの思考は、行動によって整理される側面があります。 まずは「今できること」をひとつ選び、それに集中してみる。そうすることで、過度な不安や迷いから一歩離れ、自分の足元にある現実に意識を取り戻すことができるのです。

そして、たとえ些細なことでも、それを「やったことリスト」に書き加えるだけで、日々の積み重ねが可視化され、自分の歩みを確認できるようになると著者は述べています。完璧な成果を目指すのではなく、小さな行動を肯定していくこの習慣が、自己信頼を深め、行動力を育ててくれるのです。

未来はいつでも不確かで、過去は変えられません。 だからこそ、「今」というこの唯一の時間を、丁寧に、慈しむように生きること。その姿勢のなかに、自由も安心も、そして充実も、すでに宿っているのです。

問題が永遠になくならないのなら、問題をなくそうと必死に奮闘しなくていいからだ。そんなのはもともと、勝ち目のない戦いだったのだ。問題がある状態を拒否するのをやめれば、目の前の問題とまっすぐ向き合える。問題を楽しむことだってできるかもしれない。

問題を「なくす」ことをゴールにしてしまうと、私たちは常に欠乏感に支配され、現在を否定し続けることになるからです。 けれど、視点を変えて「問題はあるもの」と認めてしまえば、そこから現実とまっすぐ向き合うことができます。ときには、問題に向き合うことさえも楽しめるかもしれません。

なぜなら、問題を解決するという行為そのものが、自分の成長であり、変化であり、創造の起点にもなるからです。 完璧な未来を目指すために、今の自分や現在の状態を全力で否定する――そんな姿勢は、もう手放していいのではないでしょうか?

私たちの時間は、思っている以上に限られています。そんな貴重な「今」を、問題の多い未完成なままであっても、大切に、丁寧に扱っていくことのほうが、ずっと豊かな人生を育んでくれるのです。 問題のない人生ではなく、心が躍る人生を目指していく。 それが、「いまを生きる」ということの、本当の意味なのだと思います。

ライフタスクという考え方を取り入れる!

限りある人間にとって、あらゆる瞬間は一度きりの機会であり、ひとつの終点だ。時間を小さな完了の連続と捉えるのは、そうした物事の本質と相性がいい。

私たちの人生には限りがあります。 だからこそ、何を選び、どう生きるかという問いは、誰にとっても避けて通れないものです。 けれど現実には、日々の仕事や人間関係に追われ、自分の本音を後回しにしてしまう。心のどこかで「このままではいけない」と感じながらも、その違和感にきちんと向き合えず、気づかないふりをして生きてしまうことがあります。

私自身、かつてそのような状態にいました。 断酒というテーマに本気で取り組み始めたとき、初めて「これは今、自分が真正面から向き合うべき課題なのだ」と静かに腹落ちする感覚があったのです。やめたいのにやめられない日々を繰り返し、自分を責めては挫折する――そのサイクルを断ち切るには、意志の力だけでは難しいことに気づきました。

その時活用したのが、本書でも紹介されているコメディアンのジェリー・サインフェルドが用いていた「サインフェルドの戦略」です。やり方はシンプルで、毎日目標に取り組めたら、カレンダーに大きな赤い×印をつける。それが数日、数週間と続くうちに、×印の“鎖”ができてくる。人はその鎖を壊したくなくて、自然と行動を続けるようになる――とても地味ですが、心理的には非常に効果のある習慣化の方法です。

私は毎日、「飲まなかった日」に×を記録し続けました。半年後、気づけばその赤い鎖は続いていて、過去に何度も失敗した断酒に、ついに成功していたのです。 振り返れば、特別な才能があったわけでも、誰かに強制されたわけでもありません。ただ、「今ここでやる」と自分に課し、小さな行動をコツコツと積み重ねただけでした。

断酒によって、人生を変えるために、サインフェルドの戦略は効果がありました。これ以来、人生を変えるために習慣化したいことがあれば、この法則を活用するようにしています。

ユングは、人生において本当に取り組むべき課題――ライフタスクは、「努力と困難をともなうものだ」と語っています。それは、居心地の良い日常を自ら手放すような、ある種“すがすがしい困難”を含んでいます。

つまり、ぬるま湯のような現状から抜け出すとき、多少の痛みはあっても、その先には確かな変化が待っているということです。 課題に向き合うのに必要なのは、外的な成功や能力ではありません。大切なのは、自分に正直であること。そして、内側から浮かび上がってくる違和感や問いに、耳を澄ますことです。

その後、私は「著者になる」という目標を掲げ、書くこと・発信することを自分に課しました。最初はまったく先が見えませんでしたが、日々書き続けるうちに、自分の軸が少しずつ定まり、数年後には出版という目標を現実のものとすることができました。

ライフタスクは、今の自分にできる範囲で、しかも実現可能なレベルで現れてきます。大きな夢ではなく、目の前の現実のなかで手を伸ばせる課題。そこにこそ、自分らしい人生をつくるヒントがあります。

「今日、自分にできることをひとつ選び、それを実行すること」――それだけでいいのです。そして、その行動を毎日続けていく。それが人生を着実に変える、もっとも確かな方法なのです。

「すべてを片づけてから人生を楽しもう」と考えても、その「片づけ」が終わることはほとんどありません。完了を前提にしていては、いつまでも“楽しむこと”が後回しになってしまいます。 むしろ、不完全なままでも一歩を踏み出す行為こそが、行動に意味を与え、生きがいを生む原動力になります。

完璧ではなくても、自分の意志で選んだ行動には、納得感と充実感が伴います。 現実をすべて思い通りにしようとする姿勢は、コントロールへの執着につながります。重要なのは、今の状況を冷静に受け入れたうえで、自分にできることに集中すること。その態度にこそ、賢明さと持続力が宿ります。

人生には明確な「完成形」があるわけではありません。限られた時間、自分の置かれた環境のなかで、うまくいかない現実とどう付き合うか。その視点を持つことで、むしろ日常が豊かに感じられるようになります。

完璧主義の本質的な問題は、「常に何かが足りない」という錯覚にあると言えます。無限の努力を前提にすれば、どれだけ進んでも満足にはたどり着きません。だからこそ、限界や不完全さを前提にしたほうが、自ら行動しやすくなり、心にも余裕が生まれます。

結局のところ、重要なのは「今この瞬間に意識を向けること」です。何かを成し遂げようとする前に、まずは目の前の時間に没頭し、人生そのものを味わってみる。完璧を手放したとき、人生はようやく、楽しむための余白を取り戻すのです。

コメント