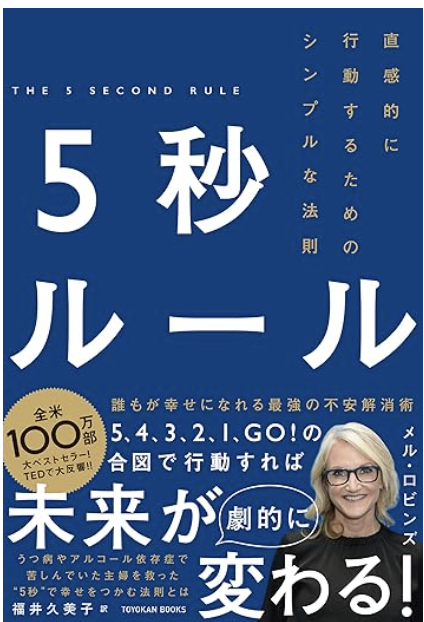

5秒ルール―直感的に行動するためのシンプルな法則

メル・ロビンズ

東洋館出版

5秒ルール―直感的に行動するためのシンプルな法則(メル・ロビンズ)の要約

「やらなければ」と思いながら動けないのは、意志の弱さではなく脳の防衛本能によるものです。メル・ロビンズの「5秒ルール」は、「5、4、3、2、1」とカウントダウンすることで、迷いや不安を遮断し即行動へと導くシンプルな手法です。行動の起点となる前頭前野を刺激し、思考より先に動けるようになります。直感や習慣形成にも効果があり、夢や目標の実現を後押しする行動心理ツールとして注目されています。

ビジョンを実現するための5秒ルールとは?

5秒ルールはすべてを変えてくれたのです。このルールから教わったことはただ1つ、変わるには何をすべきかです。(メル・ロビンズ)

「やらなければ」と頭では分かっているのに、どうしても体が動かない。 そんな場面は、日常の至るところに潜んでいます。気がかりな連絡を先延ばしにしたまま数日が過ぎる。朝は目が覚めているのに、「今日は無理だ」と布団から出られない。会議中に発言したいことがあっても、結局タイミングを逃してしまう。新しい挑戦を前にしたときも、脳内には「失敗するかもしれない」「今じゃない方がいい」といった言い訳が次々と浮かんできます。

こうして私たちは、思考の迷路に迷い込んだまま、行動に移せずに時間だけが流れていくのです。 こうした経験は、決して特別なものではありません。むしろ多くの人に共通する心理的現象であり、それには理由があります。

現代社会では、選択肢が無数に存在し、常に膨大な情報が流れ込んできます。一見便利に思えるこの環境は、実は私たちの決断力を鈍らせ、最初の一歩を踏み出すこと自体を困難にしています。選択肢が多すぎることで比較が生まれ、「失敗するくらいならやらないほうがいい」という心理が働くようになります。これは自信のなさというより、防衛本能に近いものです。 そして気がつけば、「正しい行動を選ぶ」ことよりも、「間違わないように動かない」ことが、無意識のうちに最優先されてしまうのです。

このような思考によるブレーキは、能力の問題でも意志の弱さでもありません。むしろ、それは私たちの脳がもともと持っている防御的な仕組みであり、ごく自然な反応です。ですが、その本能に従ってばかりでは、人生は一向に動き出しません。現実を変えるには、思考を止めて行動に切り替える必要があります。

その「切り替え」のためのシンプルな方法を提示しているのが、メル・ロビンズによる5秒ルール―直感的に行動するためのシンプルな法則です。本書はアメリカで100万部を超えるベストセラーとなり、多くの読者に実践的な変化をもたらしています。

著者のロビンズは、もともとCNNの法律コメンテーターやテレビ司会者として知られていましたが、2011年にTEDxで行なったプレゼンテーション「自分をだますのを止める方法(How to Stop Screwing Yourself Over)」が大きな話題となり、そこからプロの講演家としてのキャリアを本格的にスタートさせました。現在では、全米で高い人気を誇るモチベーショナルスピーカーとして、企業・団体・個人向けに精力的な発信を続けています。(メル・ロビンズの関連記事)

著者のメソッドは、極めてシンプルで、すぐに実践可能です。何かをやろうと感じたその瞬間に、「5、4、3、2、1」とカウントダウンし、何も考えずにすぐに行動を起こす。それだけです。特別な準備や道具は必要ありません。ただ数を数えて動く。それだけのことが、思考による自己制限を突破し、私たちを一歩前へと導いてくれます。

ロビンズ氏自身、人生のどん底とも言える時期にこの方法を編み出しました。家庭や仕事が混乱していた中、毎朝ベッドから起きることさえ困難になっていた彼女は、「ロケットが発射されるように5秒数えて起きよう」と自分に言い聞かせたのです。その習慣がやがて日々の行動を変え、思考のクセまでも書き換えていきました。

この5秒ルールは、行動を起こす前に生じる思考のすき間に入り込み、そこにある言い訳や恐れを遮断する働きを持っています。脳が「やめておこう」と判断する前に動いてしまえば、その後にくる不安や自己否定のループに巻き込まれることなく、スムーズに行動へ移ることができるのです。

重要なのは、複雑な問題を解決しようとすることではなく、まず動くこと。そこから状況は自然と変わり始めます。 思考より先に動くというこの習慣は、一見単純に見えますが、脳科学や行動心理学の理論とも深くつながっています。前頭前野の活性化、意思決定の迅速化、自己統制力の向上といったメカニズムを通じて、行動の質そのものを変えてくれるのです。

頭で悩む前に動く——それが、新しい習慣を作り、停滞した状況を打破し、未来を切り拓く第一歩になるのです。 5秒数えて動く。それだけで、あなたの現実は動き出します。すべての変化は、ほんの小さな決断から始まるのです。

イノベーションも5秒ルールから!

私が5秒ルールから学んだことの1つです。目標を達成すること、夢をかなえること、人生を変えることに関しては、内なる知恵が天才的な力を発揮します。目標を達成したいという 強い思い、情熱、本能があなたを導いてくれます。あとは、その直感に賭けることを学んでください。

ビジョンの実現には、合理性や計画性も重要ですが、それらがまだ形を成す前の、ごく初期のひらめきにこそ、変化の種があるのです。 実際、歴史を振り返ると、直感から生まれた発明やアイデアが、後に世界を大きく変えた例は少なくありません。

たとえば、マッチの発明者であるジョン・ウォーカーは、1826年、化学薬品を混ぜていた細い棒をこすったとき、偶然火がつく現象を目にしました。この予想外の出来事に対し、彼は直感的に「何か可能性がある」と感じ、繰り返し再現を試みました。その結果、日常生活に欠かせない道具としてのマッチが誕生したのです。

1941年には、スイスのエンジニアであるジョルジュ・デ・メストラルが、散歩中にオオモミの実が愛犬の毛に絡みついて離れない様子を観察しました。多くの人が見過ごすであろう日常の一場面に、彼は何かのヒントを感じました。この気づきがきっかけとなり、のちに面ファスナー、いわゆるマジックテープとして広く使われる製品の発明につながったのです。

さらに1974年、アメリカの3M社に勤務していたアーサー・フライは、教会で賛美歌集を使う際、ページの目印に苦労していたことから、取り外し可能で紙を傷つけないしおりを思いつきました。この小さな不便さへの直感的な反応が、現在ではオフィスや家庭で広く使われている「ポスト・イット(付箋)」の開発へと発展しました。

これらの発明に共通しているのは、いずれも綿密な計画の結果ではなく、直感的な気づきや小さな違和感に真剣に向き合ったことです。しかも、それらはほんの一瞬のうちに訪れたアイデアであり、すぐに行動へとつなげられたからこそ、形となっていったのです。

直感には確かに曖昧さがあります。しかし、それを無視せずに丁寧に扱うことができれば、そこから生まれる可能性は計り知れません。むしろ、論理ではたどり着けない領域に踏み出すためには、直感に賭ける姿勢が不可欠です。

そして、5秒ルールは、その直感を無駄にしないための行動トリガーとして、極めて有効に機能します。 私たち一人ひとりの中には、すでに多くの可能性が眠っています。その可能性を引き出す鍵は、「考えすぎる前に動く」という極めてシンプルな行動です。

迷ったら、まず「5、4、3、2、1」とカウントし、その直感に賭けてみる。そうした行動の先にこそ、新しい発見や人生の転機が待っているのです。

5秒ルールでビジョンを叶えよう!

あなたのいつもの精神状態や習慣も、わずか5秒の決断で変えられます。こうした小さな決断を積み重ねていくうちに、あなたの性格、感情、生き方も大きく変わる。

「5、4、3、2、1」とカウントダウンし、すぐに動くことによって、脳の前頭前野が活性化され、集中力や自己統制力が高まります。前頭前野は、計画的な行動や意思決定、感情の制御に関わる領域であり、日常的な判断や行動の質に深く関与しています。この領域を意図的に働かせることで、反射的な言い訳や回避行動を抑えることができます。

5秒ルールは、心理学における「開始の儀式」としても機能します。これは、行動を起こす前にあらかじめ決めておくルーチンのことです。カウントダウンは脳に「今から動く」と信号を送る合図となり、スムーズに行動モードへと切り替わる助けになります。 このアプローチは、他の行動科学的なメソッドとも親和性があります。

たとえば、「if-thenプランニング(もし〜したくなったら、〜する)」と組み合わせるとより効果的です。「もしスマホを触りたくなったら、5、4、3、2、1と数えて深呼吸する」など、条件反射をコントロールしやすくなります。

私自身も、このif-thenプランニングを活用して行動変容に成功した経験があります。断酒を決意したとき、「もしお酒を飲みたくなったら、炭酸水を選ぶ」というルールを自分の中に設けました。炭酸の刺激で喉の渇きを満たしつつ、アルコールから距離を取ることができたのです。自動的な反応を設計しておくことが、欲望との葛藤を減らすうえで非常に役立ちました。

また、「活性化エネルギー」という概念とも相性が良いです。これは、新しい行動を始める際に必要な心理的エネルギーのことで、「めんどくさい」「腰が重い」といった感情や、準備にかかる手間などがその一部です。こうした心理的・物理的なハードルが、行動を阻む壁として立ちはだかります。

5秒ルールは、この壁を正面から越えようとするのではなく、「考える前に動く」というアプローチで、思考の迷いを遮断し、エネルギーを一気に行動へと変換します。たった5秒のカウントダウンが、行動への切り替えを後押ししてくれるのです。

さらに注目したいのが、「ローカス・オブ・コントロール(統制の所在)」という概念です。これは、自分の人生を誰がコントロールしていると感じているか、という心理的傾向を指します。他人や環境のせいにしがちな人は「外的統制型」、自分の行動に責任を持つ人は「内的統制型」とされます。5秒ルールは、自らの意思で行動を起こす力を高め、「内的統制感」を強化する働きがあります。

こうして見てみると、5秒ルールは単なる自己啓発的なテクニックではなく、脳科学と行動心理学に裏打ちされた、実践的な行動変容ツールであることがわかります。 人生を変えるには、難しいことをする必要はありません。

必要なのは、「最初の一歩を踏み出す勇気」と、それを支える仕組みです。この本の中でも繰り返し強調されている通り、私たちはいつだって自分の行動を選ぶことができます。健康になりたいのであれば、まずは何か一つ、健康的な選択をする。それが運動でも、食事でも、睡眠でも構いません。そして選んだら、あとは「5、4、3、2、1、ゴー」で行動するだけです。

夢を叶える人と叶えない人の違いは、たった一つ。最初の一歩を踏み出し、そして努力を継続するかどうかにあります。5秒ルールは、その一歩目を確実に踏み出すための装置であり、前に進み続けるときにも役に立つ「継続のための支え」でもあります。

現実を動かすのは、思考ではなく行動です。人生を変えるきっかけは、ほんのわずかな「5秒の決断」にあるのかもしれません。迷いや不安がよぎったその瞬間こそ、「5、4、3、2、1」とカウントして、一歩を踏み出すタイミングです。その小さな動きが、状況を変え、未来を動かすスタートになります。

コメント