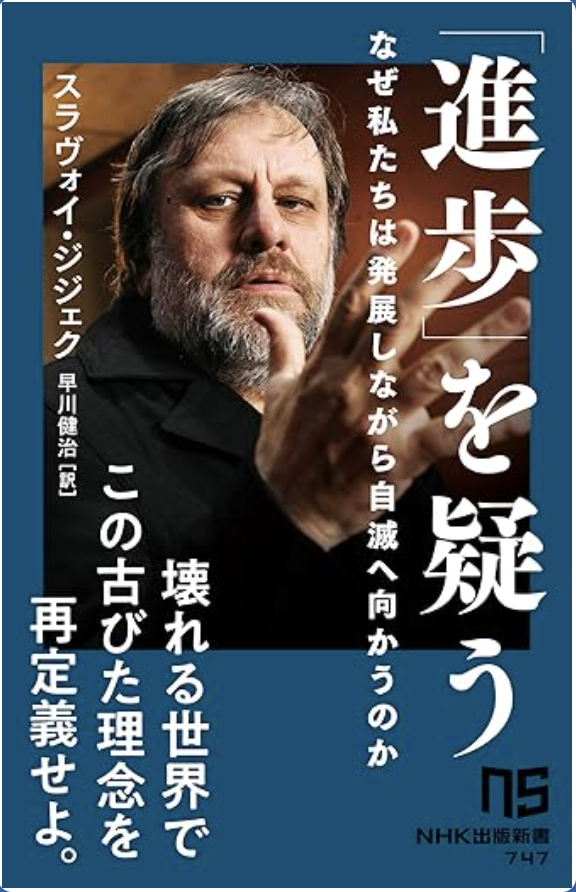

「進歩」を疑う なぜ私たちは発展しながら自滅へ向かうのか

スラヴォイ・ジジェク

NHK出版

「進歩」を疑う なぜ私たちは発展しながら自滅へ向かうのか (スラヴォイ・ジジェク)の要約

スラヴォイ・ジジェクは、哲学・時事・文化を縦横に結びつけ、現代社会の進歩を問い直すスロベニア出身の哲学者です。彼は真の進歩を「まず前進し、犠牲に気づいたら再定義する」二段階で捉えるべきだと指摘します。気候変動や極右台頭に対し、否認を超えて行動する必要を説き、未来は行動によって書き換えられると主張します。

スラヴォイ・ジジェク 進歩の陰に潜む危うさを問う哲学者

真の進歩は2つの段階を踏む。第一に、現時点で進歩として捉えられているものに向かって、私たちは一歩を踏み出す。しかし、この進歩の犠牲となったつぶれた鳥の存在に気づいたとき、私たちは進歩の概念を再定義する。(スラヴォイ・ジジェク)

現代思想界の異端児、スラヴォイ・ジジェクをご存じでしょうか? スロベニア出身のこの哲学者・文化批評家は、世界的に注目される知識人でありながら、最も挑発的な人物の一人です。

1949年生まれのジジェクは、ヘーゲル弁証法、ラカン派精神分析、マルクス主義、そして意外にもキリスト教神学を独自に組み合わせた理論で知られています。従来の哲学の枠組みを、大胆に飛び越えるその姿勢は圧巻です。

リュブリャナ大学とパリ第8大学で博士号を取得したジジェクの思想は、現代社会のイデオロギーや文化を鋭く分析し、多くの読者に衝撃と洞察をもたらし続けています。

そんなジジェクの「進歩」を疑う なぜ私たちは発展しながら自滅へ向かうのかは、加速的に発展を続ける人類が本当に進歩しているのかという根源的な問いを投げかけます。彼は「進歩そのものを疑え」と単純に言うわけではありません。むしろ「どこに向かって進むのか」を立ち止まって見直すべきだと主張します。

ジジェクによれば、真の進歩は二段階のプロセスを経て実現すると言います。まず、現時点での「進歩」と見なされる方向へ一歩踏み出すこと。次に、その進歩の影で犠牲になった「つぶれた鳥」のような存在に気づき、進歩の概念を再定義することです。

私たちは、生き残るために生き方を刷新し、地球規模の連帯を目指す必要がありますが、この過程で新たな脅威が生まれるため、焦燥感と細やかな配慮の両方が大切だと説きます。

真の進歩を見分けるには、逆からのものさしで判断する方法が有効です。たとえば、奴隷制や拷問といった行為が社会から完全に否定され、それを擁護する人が非常識だと見なされるようになれば、それは大きな倫理的前進です。反対に、こうした行為が再び容認されるようになれば、それは明らかな後退だといえます。

一度、大きな歴史的断絶が起これば、過去にそのまま戻ることはできません。たとえば、シェーンベルクが無調音楽を生み出した後は、伝統的な調性音楽を書こうとしても、もはや以前のような純粋さは失われています。プラトンが概念の分析を始めてからは、神話的な思考はどうしても作り物のように見えてしまいます。

ジジェクは「保守」と誤解されることがありますが、その挑発的な言動や、一般的なリベラル・左派の考え方とは異なるユニークな視点に起因するかもしれません。彼は、政治的公正さ(ポリティカル・コレクトネス)を批判したり、特定の伝統的な文化要素に言及したりすることがありますが、それはあくまでイデオロギー分析の一環であり、それらを擁護するためのものではありません。

ジジェクはドナルド・トランプを、「政治指導者像の劣化」を象徴する人物と見ています。トランプの政治スタイルは、複雑な社会問題を単純なスローガンや個人的な感情に還元するものであり、これは真の政治的思考や対話の放棄に他ならないと批判します。ジジェクは、トランプのようなポピュリストが台頭する背景には、リベラルなグローバル資本主義が行き詰まり、大衆の不満が蓄積している現状があると分析しています。

ジジェクは古代ギリシャの哲学者ソクラテスに触れながら、「あなたの言う善とは何か」という根源的な問いを投げかけ続ける重要性を強調しています。彼にとって、それは単なる哲学的な遊びではなく、社会や個人が既成概念に縛られることを防ぎ、倫理や政治の価値を新たに見直すための唯一の方法なのです。

ソクラテスの革新には2つの側面があります。第1に、それは当時のギリシャ社会が直面していた深刻な危機に対する応答でした。弁論家たちは巧みなレトリックを駆使しながらも、都市国家の伝統をむしろ歪め、空疎な言葉遊びによって社会をさらに悪化させていました。ソクラテスはそうした流れに背を向け、表面的な議論を超えて、根源的な自己反省を提示したのです。

第2に、ソクラテスが重視したのは過去の栄光を取り戻すことではありませんでした。彼が繰り返し問いかけたのは「それを言うとき、あなたは具体的に何を意味しているのか」というシンプルながらも鋭い定式でした。この問いは、徳や真理や善といった核心的なテーマに際限なく向けられていきました。

現代の私たちも同じ姿勢を求められています。平等や自由、人権、連帯や解放といった言葉を用いるとき、その中身を深く問うことを避けてはいけません。自分の意思決定を正当化する言葉が、本当に意味するものは何なのか。重要なのは、ヨーロッパの遺産をただ懐かしむことではなく、その遺産を包括的に再考し、新しいかたちで生き返らせることにあるのです。

ジジェクはさらに、欧州の遺産が必ずしも肯定的な側面だけで構成されていないことを指摘します。人種差別や性差別といった負の遺産は、欧州の歴史と切り離すことができません。

にもかかわらず、インドやトルコ、中国などは非欧州諸国は欧州中心主義を批判しながらも、その遺産の一部である「強大な国民国家」という枠組みを積極的に導入してきました。国民国家の概念は民族の同一性や排他性を強調するため、しばしば紛争や暴力を引き起こす温床となってきたのです。

欧州の植民地支配から独立を果たした国々は、このモデルを自国の発展のために採用しましたが、その結果、新たなイデオロギー的抑圧や対立を生むことになったのです。

ジジェクは、この矛盾を克服するためには、過去の遺産を無批判に模倣するのではなく、不断の自己反省を通じて再構築していく必要があると強調します。回帰や固執ではなく、問い続ける姿勢こそが、未来への道を開く唯一の手段なのです。

スラヴォイ・ジジェクが突きつける進歩への問い

私たちは、ベケット(アイルランドの作家)のあのモットーに従うしかない「また挑もう、またしくじろう、もっとうまくしくじろう」。これだけは確実に言える。似たような地球規模の緊急事態は再び起こる。そして、私たちは今からそれに備える必要がある。

現代社会には、気候変動、戦争、移民問題、社会の分断、格差の拡大、そして極右の台頭といった深刻で不穏な出来事が立て続けに押し寄せています。ジジェクは、こうした状況への反応を3つに分類します。

1つは現実を認めない単純な否定、もう一つは破局を避けられないものとしてむしろ楽しもうとする倒錯、そして最後が「否認」です。

否認とは、現実を認めながらも、あたかもそれが存在しないかのように振る舞う態度を指します。気候変動の深刻さを理解しながら車を運転し肉を食べる、極右の脅威を認識しながら行動を起こさないといった姿勢は、今や社会全体に広がっているといいます。

しかし、2024年7月のフランス総選挙では、この否認の構造が覆されました。左派連合が「勝ち目は薄いとわかっていても、それでもやる」という姿勢でネオファシズムを退けたのです。この事例が示すのは、事実とはあらかじめ固定されたものではなく、社会によって形づくられ、行動によって変えられる可能性を秘めているということです。

未来は決まっておらず、破局すらも書き換えることができるのです。ジジェクは、自分たちの限界を理解していても、それをあえて無視し、リスクを取ってでも動くべきだと訴えます。

ジジェクの思想は、一見複雑そうに見えながら、哲学、時事、文化という3つの領域を有機的に結びつけています。土台となるのはヘーゲルやラカン、カント、マルクス、フロイトといった哲学者たちの思想であり、そこから現代思想の枠組みを自在に操ります。分析対象は、その時々の政治や社会の出来事で、膨大なニュースや情報源をもとに議論を展開します。

そして文化的な参照は、映画や音楽、小説、美術から、ジョークや政治、宗教にまで広がり、近年では量子物理学や生物学といった自然科学、さらに西洋以外の文化や宗教にも踏み込みます。こうして哲学の抽象的な概念を武器に、時事や文化を切り口にして、私たちの社会に潜む矛盾や見過ごされた真実をあぶり出していくのです。

彼の思考の背景には、ベケットの「また挑もう、またしくじろう、もっとうまくしくじろう」というモットーが響いています。地球規模の緊急事態は必ず再び訪れる。だからこそ、私たちは今から備えなければならない。ジジェクは時代と多様な分野を軽やかに横断し、容易な答えを与えることはありません。

代わりに、読者の思考を揺さぶり、立ち止まって足元を見つめ直す時間をつくります。未来を信じることと疑うこと、そのあいだに私たちを留める。そこにこそ、彼の思想の鋭さと持続力があるのです。

コメント