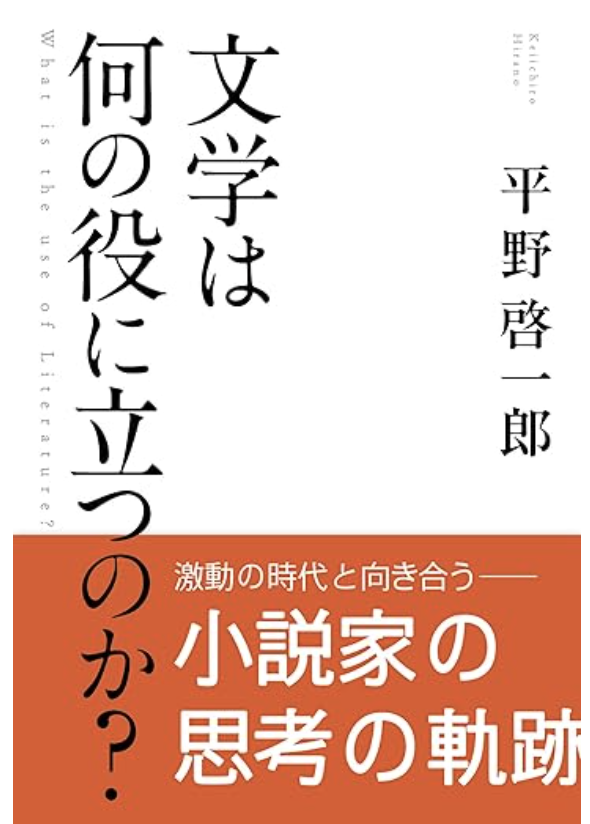

文学は何の役に立つのか?

平野啓一郎

コルク

文学は何の役に立つのか? (平野啓一郎)の要約

現代の混迷する社会において、文学は何の役に立つのか――平野啓一郎氏はこの問いに「正気を保つため」と答えます。文学は、共感や多様な視点を通じて思考を深め、自分自身や社会と向き合う力を育てます。物語を読むことで孤独がやわらぎ、他者理解が広がるといった、AIでは代替できない精神的な価値をもたらします。本書は、文学の意義を改めて考えさせると同時に、新たな作家や作品との出会いを促す優れた読書案内でもあります。

文学は何の役に立つのか?という問いに対する思考

〝今の世の中で正気を保つため〟です。僕は最近、ほとんどそのためだけに本を読んでいます。 (平野啓一郎)

世の中がますます複雑に変化し、格差の拡大や価値観の分断が深刻化する現代社会において、「文学は果たして役に立つのか?」という問いは、どこか無力にも感じられるかもしれません。しかし、作家・平野啓一郎氏はまさにその疑問を正面から問い直しています。

文学は何の役に立つのか?は、過去7年間の文学論・芸術論を凝縮したエッセイ集であり、ドストエフスキーや森鷗外、三島由紀夫、安部公房、金原ひとみといった作家たちの思想と照らし合わせながら、文学の本質を多面的に掘り下げています。また、ドナルド・キーンや瀬戸内寂聴への追悼や思い出も綴られています。

本書の魅力は、文学を単なる理想論として語るのではなく、言葉と社会の関係、孤独や死、人間精神のあり方へと議論を広げている点にあります。

冒頭の問い「文学は何の役に立つのか?」に対して、著者の平野氏は「今の世の中で正気を保つため」と答えます。情報が過剰に氾濫し、SNSやフェイクニュースによって言葉の信頼性が揺らいでいる現代において、文学の意義は物語を楽しむことにとどまらず、自分の軸を見失わないための精神的支柱となることにあるのです。

著者は本が売れないのは、可処分所得の低下という現実があると指摘します。読者にお金の余裕がないことは、本を買うという文化的行為そのものに影響を与えており、これはコンテンツの質だけでは語れない構造的な問題です。

本を購入できるかどうかは、人々の思考の自由度や文化的な選択肢の広がりにも直結します。「ハズレを避けたい」という心理からベストセラーに集中する傾向も、そうした余裕のなさを反映しています。

本が買いづらい時代において、文学が人々に果たす役割をあらためて整理する必要があります。 平野氏は、「役に立たなくても価値がある」という考え方の重要性を説いています。私たちはしばしば「役に立つか否か」で自身の存在意義を測りがちですが、それ自体が危うい価値観になっていると言うのです。

「人間は存在するだけで価値がある」これは、憲法に謳われている基本的人権の理念にも通じる考え方です。 同様に、文学も即効性や実用性が明確でなくとも、存在自体に価値があります。そしてその一方で、文学はやはり「役に立つ」のだという実感を、平野氏は本書で提示しています。

文学を読むことで得られる共感は、他者との距離を縮め、より自由で寛大な対話を生み出します。 登場人物に自分を重ねることで、自分の抱える悩みが実は普遍的なものであることに気づき、孤独がやわらぐ瞬間もあります。

文学は、主人公への共感もありますが、他に色々な登場人物が出てきますから、その中で反対の立場だとか極端な立場だとか、色々なことを経験しながら、全体として問題を認識できるという点も重要です。

たとえば、トーマス・マンのようなノーベル文学賞作家と同じことに悩んでいたと知ることで、自分の抱える問題が人類的に意味を持つのではないかと感じられ、精神的な救済を得ることもあるのです。 文学の力とは、主人公への感情移入だけにとどまりません。

多様な登場人物や異なる視点を通じて、世界を多角的に捉える力を養います。これは他者を理解しようとする力、ひいては社会全体をより深く洞察する力にもつながります。 物語の中で反対意見や極端な立場にも触れることで、自身の視野が広がり、問題を単一の視点からではなく、より複雑に捉えることが可能になります。そうした多面的な思考力は、まさに今の時代にこそ求められている資質ではないでしょうか。

私自身も、若い頃から宮城谷昌光や村上春樹、ローレンス・ブロック、ロバート・B・パーカーの作品に登場する人物たちに何度も救われてきました。だからこそ、平野氏の主張には深く共感します。文学は現実を映し出すだけでなく、私たちに「どう生きるか」を問いかけ、人生の指針を与えてくれる存在なのです。

AI時代の文学の役割とは?

私がデビューした頃には、小説は終わっただの、すべては書き尽くされてしまっただのといったシニカルな言説がまだしたりげに語られていたが、現実を見れば、これは完全に見当違いで、その後も世界中で、大量の小説が書かれ続けている。私も、デビュー後しばらくは、その手の冷笑の迷惑を随分と被ったが、世界が変われば、小説の書き方も変わり、当然に、書くべき新しい主題にも直面させられるのである。

時代が変われば、社会の構造や価値観も変化します。こうした変化に呼応するように、物語の形式や語り口にも新たな形が求められるようになります。文学は常に社会との対話の中で成立しており、作家は変化し続ける現実と向き合いながら、表現の再構築を迫られるのです。

過去に繰り返し語られてきたテーマであっても、それが再び語られることに意味がないとは限りません。語り手が変われば視点も変わり、語られる文脈が変化すれば、その主題から立ち上がる風景もまったく異なるものになります。つまり、文学には依然として豊かな可能性が残されており、「すでに語り尽くされた」とする見方は、現実と乖離しています。作家は過去の価値観に縛られる必要はなく、現代の読者に向けてメッセージを届けるべきなのです。

本書で繰り返し語られるのが、「分人」という概念です。平野氏が提唱するこの考え方は、自己を単一の絶対的な存在とするのではなく、人間は関係性に応じて複数の〈私〉を持ちうるという立場を取ります。異なる場面や相手によって、違う側面が表れるのは自然なことであり、それらのすべてが「本当の自分」であるという視点は、従来の自己観に再考を促します。

現代に広く浸透している「自分らしく生きるべきだ」というメッセージは、一見肯定的に響きますが、それが過剰に強調されると、「唯一の正しい自分」を無理に確立しようとする圧力を生みます。その点、分人主義の視点は、そうした圧力から個人を解放し、より柔軟な自己像を受け入れるための有効な枠組みとして機能しています。

分人を肯定的に捉えることで、他者との関係も変わります。複数の〈私〉を許容するということは、他者の多様性も前提として受け入れることにつながり、結果として社会的寛容さの土壌が育まれます。

文学はまさに、このような分人性を発見し、内面化する場として存在してきました。物語を読むという行為は、自己の中にある異なる側面に気づくきっかけとなり、同時に他者の複雑さを理解するための訓練でもあります。

こうした分人性への理解は、AIによる創作が現実となっている今、あらためて文学の役割を考える上でも重要です。AIは、膨大な過去のデータをもとに、整合性のある文章を短時間で生成する能力を持ちます。しかしながら、AIが扱えるのは既知の情報の再構成に過ぎず、そこに含まれる表現の意図や価値判断は模倣にとどまります。

人間の創作は、まだ言語化されていない感情や、現時点で定義できない問いに手を伸ばす営みです。予測不可能性や曖昧さを引き受けながら、新たな意味を創出するプロセスは、AIには再現できません。文学とはまさにそのようなプロセスであり、いま目に見えることだけでなく、まだ語られていない未来に触れようとする姿勢そのものが、文化的想像力を支えています。

読書は、情報の受け渡しにとどまるものではありません。作品を通じて私たちは作家の視点や文体に触れ、そこに刻まれた時間の重みや成熟を感じ取ります。その体験は、読者自身の内面にも静かな変化を促します。

このような読書体験は、AIが提供するデータベース的な知識とは根本的に異なります。人間は時間の流れの中で変化し続ける存在であり、文学はその事実を実感させてくれるのです。文学は過去を記録するだけのものではなく、未来を構想し、現在を批評し、言葉を通じて社会とつながるための力を持った営みなのです。

変化の速度が増す時代にあってこそ、文学の重要性はむしろ高まっています。それは人間の思考を鍛え、感受性を深め、価値観を問い直すための知的な場を提供するからです。文学の営みは終わるものではなく、終わらせてもならないのです。

いま必要なのは、言葉とどう向き合い、多様な〈私〉をどのように育んでいくかを考えることです。文学は、その問いに応え続ける有効な手段であり続けています。

本書は、文学の意義を考察するだけでなく、読み手に新たな視点や読み方を示す優れた読書案内でもあります。森鴎外やドストエフスキーといった既知の作家を別の角度から見直す契機を与えると同時に、遠野遥氏のような未読の作家へも自然に関心を広げてくれます。平野氏の膨大な読書と深い思索が凝縮された本書には、知的な厚みと迫力があり、その充実感に強く圧倒されました。

コメント