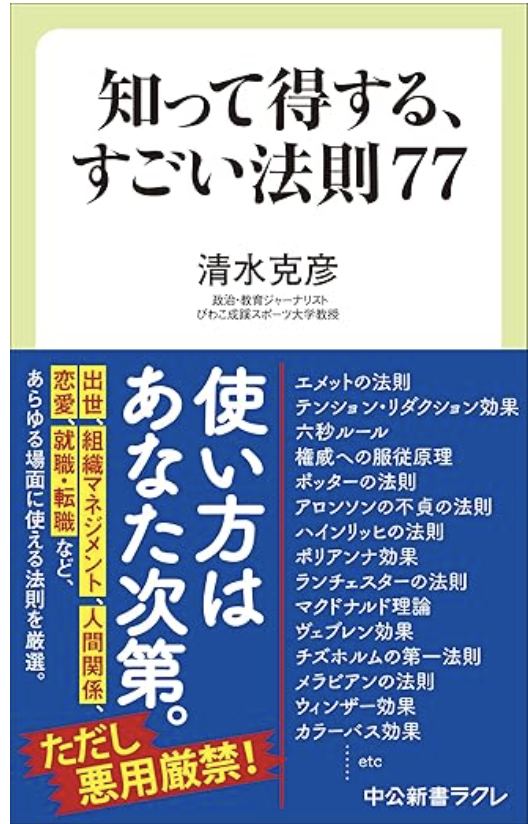

知って得する、すごい法則77

清水克彦

中央公論新社

知って得する、すごい法則77 (清水 克彦)の要約

本書『知って得する、すごい法則77』(清水克彦著)は、心理学・行動経済学・社会学の視点から人間行動をパターン化し、77の法則を紹介しています。著者は報道や教育の現場での経験を踏まえ、「本当に使える法則」を厳選。ロミンガーの法則(成長の7割は実務)、エメットの法則(先延ばしのコスト)など日常や仕事に役立つ知恵が並びます。会議の生産性や組織の特徴を見抜く視点も提示し、行動や成長を支える実践的な一冊です。

法則を応用することが勝利の方程式

本書で紹介する「○○の法則」や「○○効果」には、時代の流れに左右されない「本質」が含まれています。(清水克彦)

大学でフレームワークに関する講義を行っていることもあり、日頃から役立つ法則やルールに敏感にアンテナを張っています。心理学や行動経済学に関する知見は、実生活にも応用可能であり、私自身も日々の行動に活かしています。

「カラーバス効果」は、ある特定の情報やテーマに意識を向けることで、それに関連する情報が自然と目に入りやすくなる現象を指します。たとえば「赤い車が気になる」と思えば、街中で赤い車ばかりが目につくようになる、といった具合です。私自身もまさにこの効果によって、清水克彦氏の著書知って得する、すごい法則77に巡り会うことができました。

この本は、心理学や行動経済学、社会学などの観点から人間の行動をパターン化した法則を77種紹介しています。いずれの法則も、時代に左右されることなく通用する「本質」を含んでおり、日常生活や仕事、人間関係に活用できる実践的な内容となっています。生き方や働き方、組織運営、自身の成長に至るまで、多方面にわたり応用可能なヒントが詰まっています。

著者は、在京放送局で35年にわたり、記者・キャスター・報道番組や情報番組のプロデューサーとしてキャリアを積み重ねてきました。近年では大学でも教鞭を執っており、教育の現場でも活躍されています。本書では、著者自身が「これは使える」と実感した法則だけを厳選して紹介しているため、ビジネスはもちろん、日常生活のさまざまな課題解決にも応用できる内容となっています。

たとえば、「ロミンガーの法則」は、企業人の成長の7割が実務経験、2割が上司や先輩からの指導、残り1割が読書や研修からもたらされるという考え方です。私自身もこの法則が効果があることを実感しており、実際に自ら行動し、小さな失敗を重ねる中で、学びを得られることに気づけました。

私の場合、行動を重ね、失敗した場合に本を手に取ったり、メンターやプロフェッショナルに相談することで、結果を出すようにしています。

「エメットの法則」は、仕事を先延ばしにすることで、実際以上のエネルギーと時間を要するというものです。完璧を求める前にまず終わらせる、という姿勢は、現実のビジネスシーンでも極めて重要な考え方です。行動心理学の視点からも、やるべきことを早めに片付けることは、ストレスの軽減にもつながります。

「ディヘイの法則」では、簡単な作業ほど後回しにされがちであることが指摘されていますが、こうした作業こそ、空いた時間に早めに片付ける習慣が求められます。見落としがちな小さな作業が、後に大きなリスクを生む可能性があるという警鐘でもあります。

「メイヤーの法則」は、「物事を複雑にするのは簡単だが、単純にするのは難しい」という本質を突いた考え方です。現代のビジネスや教育の現場では、情報や業務が複雑化する一方で、それをいかにシンプルに整理できるかが問われています。

たとえば、会議での説明やプレゼンテーションでも、すべてを詳細に伝えようとすれば聞き手は混乱します。重要なのは、「全体像をざっくりと掴んだうえで、まず核となるポイントを短く伝える」ことです。必要に応じて、補足的な情報は後から追加すれば十分です。

また、チーム運営においても同様に、目標を明確にし、各メンバーのタスクを単純明快に整理することで、行動が加速し、成果にもつながりやすくなります。複雑さを排し、伝える内容や行動計画を洗練させることこそが、組織やプロジェクトを前進させる鍵となるのです。

「カニンガムの法則」は、インターネット時代の情報共有における逆説的な知恵です。「正しい答えを得る最良の方法は、質問することではなく、あえて間違った答えを提示することである」とされます。一見奇抜な考えのようにも思えますが、実際にSNSや掲示板などのネット空間では、誤った情報に対しては驚くほど多くの人が訂正や補足を加えてくれます。これは、正解を提供するよりも「他人の間違いを正したい」という心理が働くためです。

会議などの場でも同様で、完璧なアイデアが出なくても、まず誰かが意見を述べることで議論が活性化し、新たな視点が生まれます。「的外れな提案かもしれない」と躊躇せず、あえて声を上げることが、議論の起爆剤になることも多いのです。沈黙が続く場面では、この法則を意識することで空気を変えることができます。

「マクドナルド理論」は、「あえて微妙な案を出すことで、周囲の人がより良い代替案を出そうとする」という人間心理を利用したテクニックです。たとえば、ランチの場所を決める際に誰も決めようとしない状況で、「じゃあ、マクドナルドにしようか」と提案すると、「それなら最近オープンしたイタリアンにしよう」「いや、コンビニで買って屋上で食べない?」といった反応が生まれます。

人は本能的に「よりよい選択肢を出したい」と思うものです。この心理的トリックは、チームの意思決定において非常に効果的であり、議論が停滞している場面では突破口となり得ます。私自身もこのマクドナルド理論を日常的に活用しています。

誰も発言しない会議の場で、あえて「〇〇でいいのでは?」と、あまり魅力的ではない選択肢を提示することで、場の空気が動き出します。「それなら別の案がある」と、周囲が次々に代替案を出し始め、議論が活性化していくのです。

完璧なアイデアを出すことに執着するより、まず自分から動く姿勢が、会議の密度を高め、場を前に進める原動力になるのです。

重要なのは、提案の正しさではなく、きっかけを提供する勇気です。100点満点のアイデアを目指すよりも、60点でも構わないから最初の一言を発することで、その場にエネルギーが生まれます。会議の目的は決定を下すことにあり、完璧さを競い合う場ではありません。沈黙を打ち破る一言が、最終的に組織のパフォーマンス向上につながることは少なくありません。

失敗する会社の共通点

7人を超えると、1人増えるたびに優れた判断を下す可能性が10%下がる。(西脇文彦)

失敗する会社には、いくつかの共通点があります。生産性が上がらない、社長のふるまいが組織に悪影響を及ぼしている、業績が一時的に良くなると慢心し、次の一手を打たない。こうした兆候は、意外にも社内の雰囲気や会議の運営、トップの言動に表れやすいものです。

「7の法則」は、会議における生産性の低下と参加人数の関係を示した法則です。アメリカ・ボストンのコンサルティング会社、ベイン・アンド・カンパニーの西脇文彦氏によれば、会議の参加者が7人を超えると、1人増えるごとに意思決定の質が10%ずつ低下する傾向があるといいます。

人数が多くなることで、責任の所在が曖昧になり、発言が限られ、参加者の集中力も薄れてしまうためです。 多くの人が関われば良い議論になるというのは、誤解です。むしろ、少人数で意見をぶつけ合いながら議論するほうが、判断のスピードと質は高まります。会議の場に誰を呼ぶべきか。最初の人選こそが、その会議の成果を左右すると言っても過言ではありません。

同じく、組織の実態を見抜くうえで示唆に富むのが「ジャーディン・フレミングの法則」です。これは、香港の資産運用会社の幹部が、日本企業を訪問するなかで気づいた「成長しない会社の共通点」をまとめたものです。経営理論ではなく、現場での観察から生まれた実践的な法則であり、その視点は非常にリアルです。

たとえば、社長が過去の苦労話ばかり語る会社は、未来よりも自分の歴史に執着している傾向が見受けられます。著名人とのつながりを強調する社長は、実力よりも見栄を優先している可能性があり、社員に体操を強制するような企業は、トップダウンが強すぎて現場の創意が活かされていないかもしれません。スリッパへの履き替えが義務づけられている企業には、形式主義が根づいている懸念もあります。

また、創業者から自叙伝を手渡された場合は、組織が“人物依存型”であり、時代の変化に対応できていない兆候とも言えるでしょう。社長室が豪華すぎる会社では、見た目ばかりに資源が注がれ、肝心の現場に投資が行き届いていないケースも少なくありません。

こうした特徴は、いずれも会社の本質を映す“鏡”です。見た目の派手さや言葉の上手さに惑わされず、行動や文化に注目すれば、その企業の将来がある程度見えてきます。

「チズホルムの第一法則」もまた、経営を読み解くうえで有効な視点を与えてくれます。この法則は、「物事が順調に見えているときに限って、実は問題が水面下で進行している可能性が高い」という逆説的な警告です。何も問題が起きていないように感じられる状況こそ、実はもっとも注意が必要なタイミングであるということです。

順調な流れに乗っているときほど、あえて立ち止まり、冷静に内部を点検する必要があります。改善点を探し、次の展開に向けて準備を進める。場合によっては、あえてメンバーを入れ替えることで、新たな緊張感や発想を組織に取り入れることも効果的です。

企業も人も、成長し続けるには、慢心を避け、変化を前提とした姿勢を持ち続けなければなりません。順調だからこそ油断しない。今がうまくいっているからこそ、次の一手を打つ。その習慣こそが、持続可能な成長を支える根本になるのです。

楽しく行動することが成功の秘訣

リーナス・トーバルズは、オープンソースソフトウェア「Linux」の生みの親として知られていますが、彼は人間の行動の背景にある「動機」について分析しています。人が何かに取り組む理由は、大きく3つに分けられると彼は言います。

ひとつは「報酬があるから」。つまりお金や昇進など、わかりやすい見返りがあるから行動するというものです。次に、「人に認められたいから」。賞賛や評価を通じて、自己の価値を感じたいという欲求です。そして3つ目は、「ただ楽しいから」。誰に言われたわけでもなく、自分の内側から湧き上がる好奇心や喜びに突き動かされている状態です。

この3つ目の動機、すなわち“楽しさ”こそが、最も持続性が高く、創造的な行動につながると彼は考えています。Linuxの開発がここまで広がったのも、「やらなければならない」ではなく、「やりたいからやる」という情熱が原動力になっていたからにほかなりません。

このリーナスの視点は、「マズローの欲求5段階説」とも深く通じています。人間はまず、生きていくための基本的な欲求を満たし、その次に安全、仲間、承認、そして自己実現へと、段階的にモチベーションの源泉を変えていきます。ビジネスの現場でも、「給料を上げれば人は動く」と単純に考えるのではなく、その人が今どの段階の欲求に突き動かされているかを見極めることが、的確なマネジメントにつながります。

たとえば、「この仕事が楽しい」「自分の成長につながっている」と感じている人は、報酬や肩書き以上に、やりがいや自由度に価値を感じています。外から与えられる報奨ではなく、内側から湧き上がる動機で動く人こそ、もっともパフォーマンスが高く、ブレずに継続できるタイプだと言えるでしょう。組織としても、そうした動機を引き出す環境づくりが、長期的な成果につながります。

そして、もう一つ重要なのが「リトルウッドの法則」です。イギリスの数学者ジョン・リトルウッドは、奇跡がどれくらいの頻度で起きるのかを論理的に計算しました。人間が1日8時間活動し、1秒に1回何らかの出来事に遭遇すると仮定した場合、35日に1度は「奇跡」と呼べる出来事が起きるという結論に至ります。

つまり、奇跡は年に数回、誰のもとにも確率的に起きる可能性があるということです。 この話の本質は、「奇跡をただ待つのではなく、行動を続ける人だけがそれを手にできる」という点にあります。どんなに失敗が続いても、挑戦をやめなければ、いずれ何かが起きる。諦めた瞬間に、その確率はゼロになるのです。発明王エジソンも「成功するためにもっとも確実な方法は、もう一度だけ挑戦すること」と語っています。

まさに、リトルウッドの法則と重なります。 奇跡が運ではなく、行動の“量”によって引き寄せられると考えると、日々の取り組みに対する見方が変わります。コツコツ積み上げる努力は、いつか必ず自分に返ってくる。逆転やブレイクスルーは、特別な誰かだけのものではなく、継続するすべての人に開かれている。だからこそ、今日の一歩が明日の奇跡を生むと信じて、自分の足で進み続けることが大切なのです。

私も行動を最大化し、運を良くすることを意識しています。多くの成功者が指摘するように、楽しい行動が最大の武器になるのです。

コメント