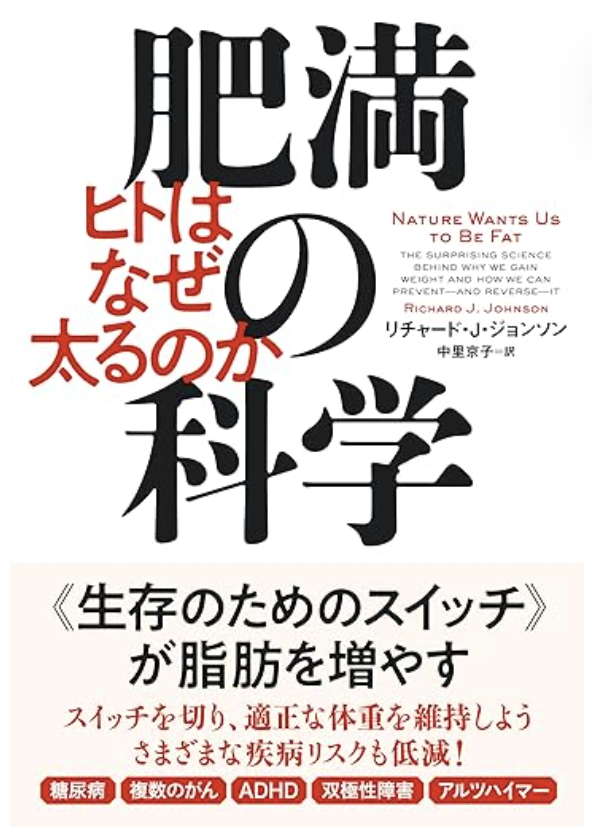

肥満の科学 ヒトはなぜ太るのか

リチャード・J・ジョンソン

NHK出版

肥満の科学 ヒトはなぜ太るのか(リチャード・J・ジョンソン)の要約

スイッチ・ダイエットは、カロリーを我慢して減らすのではなく、体内の「サバイバル・スイッチ」をオフにして自然に食欲を落ち着かせる方法です。糖の摂取を減らし、特に液体の糖を避けることが基本で、低GI食品やオメガ3脂肪酸を多く含む魚や野菜、植物性タンパク質を中心に食事を整えます。体の仕組みを整えることで、無理なく健康的に体重を減らすことができるのです。

肥満の原因はサバイバル・スイッチ?

現在、アメリカでは人口の30~40%が肥満に陥っており、10~12%が糖尿病を抱えているが、サモアのように、成人人口の40~50%までが糖尿病に罹患している地域もある。そこでは、成人の3分の1が高血圧を抱え、心臓病は第一位の死因となっている。これらの疾患で苦しむ家族や友人を持たない人はほとんどいない。(リチャード・J・ジョンソン)

コロラド大学で医学教授を務めるリチャード・J・ジョンソン博士は、長年にわたる代謝研究の第一人者として知られています。博士は10年以上前に出版したThe Fat Switchで、肥満や代謝異常に対する全く新しい視点を提示しました。

そして今回肥満の科学 ヒトはなぜ太るのか(原書タイトルNature Wants Us to Be Fat)が発売されました。本書では、私たちの体に備わった「サバイバル・スイッチ」という概念を中心に、現代人が直面する肥満や慢性疾患の本質に迫ります。

このサバイバル・スイッチとは、自然界の動物が飢餓や寒さといった厳しい環境に備えて脂肪を蓄えるためにオン・オフを切り替える、極めて進化的な代謝メカニズムのことを指します。

たとえば、冬眠前のクマや、長距離を移動するクジラは、このスイッチを意図的に「オン」にすることで体にエネルギーを蓄え、生存を可能にしてきました。ところが、私たち人間は、加工食品や砂糖の過剰摂取といった現代の食生活により、このスイッチが意図せず常に「オン」の状態に固定されてしまっています。

アメリカでは、現在、人口の30〜40%が肥満に陥っており、10〜12%が糖尿病を患っています。さらにサモアなどの地域では、成人人口の40〜50%が糖尿病アメリカでは現在、人口の30〜40%が肥満に該当し、さらに10〜12%が糖尿病を患っています。

こうした傾向はアメリカに限った話ではなく、南太平洋のサモアでは、成人人口の実に40〜50%が糖尿病を抱えているという報告もあります。その一方で、同地域では成人の3分の1が高血圧を患い、心臓病が死因の第1位となっている状況です。

これらの事実は、肥満や糖尿病が単なる個人の生活習慣の問題ではなく、すでに社会全体の構造的課題になっていることを示唆しています。医療費の増大、労働生産性の低下といった経済的なインパクトも大きく、今や誰もがこうした疾患と無縁ではいられません。家族や友人の誰かが、何らかの生活習慣病に直面しているという現実は、多くの人にとってリスクになっています。

注目すべきは、肥満や糖尿病、心臓疾患といった現代病の多くが、1890年代から一斉に増加し始めたという歴史的な事実です。この時期に何が起きたのでしょうか?

ジョンソン博士は、ここに注目すべき共通項があるとし、その中心に「果糖(フルクトース)」の存在を置いています。

博士の研究によれば、果糖は単なる甘味成分ではなく、動物が飢餓を乗り越えるために進化させてきたサバイバル・スイッチを作動させるトリガーであるといいます。

サバイバル・スイッチは、本来であれば一時的にオンになることで脂肪を蓄え、エネルギーを確保するための進化的な仕組みです。

しかし、現代の私たちは、加工食品や清涼飲料などに含まれる高果糖成分を日常的に摂取しているため、スイッチが常にオンの状態に保たれてしまっているのです。

このスイッチの最大の特徴は、果糖を摂取したときに起こるATP(アデノシン三リン酸)=体内エネルギーの一時的な低下にあります。ATPが減ると、体は「エネルギーが足りない」と錯覚し、もっと食べようとし、同時に脂肪をため込もうとするのです。つまり、実際にはエネルギーが十分にあっても、脳と体が飢餓状態と勘違いしてしまうのです。

私たちが食べたものは、体内で分解されたあと、すぐに使えるエネルギー(ATP)になるか、後で使うために脂肪として蓄えられるエネルギーのどちらかに変わります。通常であれば、摂取したカロリーはそのままATPに変換され、日常の活動に使われます。

ところが、体が「今はエネルギーを蓄えよう」と判断した場合、細胞はATPの生産をあえて減らし、余ったエネルギーを脂肪の合成にまわします。ジョンソン博士の研究チームは、この現象の中心にあるのがミトコンドリア、つまり細胞内の「エネルギー工場」であることを突き止めました。

ミトコンドリアが酸化ストレスという負荷にさらされると、ATPの生産が抑制され、脂肪を蓄える方向にスイッチが切り替わる――これが肥満を引き起こす根本的なメカニズムなのです。

飢餓を生き抜くための人間が形づくった素晴らしい仕組みが、現代の豊かすぎる食環境では裏目に出てしまっているのです。 この現象を正しく理解するには、私たちの進化の歴史と現代のライフスタイルとのギャップを直視する必要があります。

人類は、ほとんどの時代を狩猟採集によって生き延びてきました。食料がいつ手に入るか分からない不確実な環境の中で、効率的にエネルギーを蓄えることは、生存そのものに直結していたのです。 果実や蜂蜜などの甘味を好む傾向は、このような進化的背景から身についたものです。

果糖を含む食物は、エネルギー密度が高く、短期間で効率的にカロリーを蓄えることができるため、選択的に好まれるようになったのです。 しかし、農耕の発展、産業革命、そして20世紀の大量生産・大量消費社会の到来によって、私たちの食環境は劇的に変化しました。

今では季節や地域に関係なく、年間を通じて手軽に高カロリーな食品にアクセスできます。この変化が「スイッチを切れない状態」を生み、慢性的な肥満や生活習慣病の温床となっているのです。 さらに、現代人の身体活動は圧倒的に不足しています。狩猟採集民は日々数万歩を歩き、自然の中で体を動かすことが当たり前でした。

しかし、現代人は長時間座り、身体を動かす機会も少なく、エネルギー消費が抑えられた状態が続いています。運動不足は代謝の低下を招くだけでなく、生存スイッチをオフに戻すきっかけさえ奪ってしまうのです。

つまり、私たちの身体は過去の厳しい環境に適応してきた「生存のプロ」ですが、その適応が、現代の快適な環境と噛み合っていないのです。現代病の多くは、この「環境と体のミスマッチ」から生じており、このギャップをどう埋めるかが、今後の予防医学やライフスタイル改善の鍵になるのではないでしょうか。

ジョンソン博士が特に強調しているのは、サバイバル・スイッチの影響が、肥満だけでなく、糖尿病、心臓疾患、がん、さらにはアルツハイマー型認知症にまで広がっている可能性がある点です。

驚くべきことに、これらの疾患がそれぞれ独立した病気ではなく、すべて同じ生理的プロセス、すなわちスイッチの過剰な作動によって引き起こされているとすれば、私たちの健康戦略は根本から見直されるべきかもしれません。

食べ過ぎてしまう背景には、単なる意志の弱さではなく、生理的な要因も関係しています。脂肪細胞から分泌されるレプチンというホルモンは、脳の視床下部に「もう食べなくていい」と知らせる信号を送る役割を果たしています。しかし、肥満状態にある人はこの信号に対して鈍感になっており、満腹感を感じにくくなっています。これが「レプチン抵抗性」です。

加えて、脂肪燃焼の効率も低下しており、脂肪はますます蓄積されていきます。細胞がATPを効率的に作れないと、「まだエネルギーが足りていない」と誤解し、さらなる食欲と疲労感を引き起こします。こうした悪循環が、私たちの生活に慢性的な空腹感をもたらし、食べ過ぎへとつながっているのです。

そして興味深いのは、このような代謝の誤作動が、進化の過程で偶然獲得した遺伝的な変異に起因している可能性があるという点です。私たちの祖先がかつて命をつなぐために得た「より少ない果糖でより多くの脂肪を蓄える能力」は、現代の飽食時代においてはむしろ健康を損なうリスクになっていると著者は指摘します。

果糖との関係を見直すべき理由

私たちの命を救ってくれたのは、単に果糖のおかげだけではなく、より少ない果糖でより多くの脂肪を蓄積するという素晴らしい組み合わせをもたらして命を救ってくれた遺伝子変異のおかげでもある。このような突然変異、すなわち、私たちを絶滅の淵から救ってくれた決定的な生存上の利点をたまたまもたらすことになったランダムな出来事は、奇跡の賜物だったと言えるかもしれない。とはいえ、この奇跡には皮肉なひねりが伴っている。現代に生きる私たち人類が太り出した大きな原因も、これらの突然変異にあるからだ。

人類は長い進化の過程で、飢餓に耐えるための体の仕組みを身につけてきました。その代表的なものが、果糖に対する高い感受性です。わずかな果糖の摂取でも効率的に脂肪を蓄えられる体質を持つことで、食料が乏しい時代を生き延びてきたのです。

しかし、この進化のギフトは、常に高カロリー食品が手に入る現代社会では、むしろ健康を脅かす要因となっています。 さらに厄介なのは、果糖が食事だけでなく、体内でも作られるという点です。血糖値が高いとき、体が脱水しているとき、血圧が下がったとき、あるいは酸素が不足しているときなど、体がストレス状態にあると「ポリオール経路」と呼ばれるメカニズムを通じて果糖が生成されます。

果糖は、もともと生存を助ける飢餓であるサインとして機能しており、エネルギーを蓄えるよう体に指示を出す仕組みを担っています。

私たちが本能的に好む「甘味・塩味・うま味」は、いずれもこのサバイバル・スイッチを刺激する味覚です。これら三つの味が一体となった加工食品があふれる現代では、私たちの体は常にスイッチを押され続け、絶えず「緊急モード」に置かれている状態と言えます。

また、果糖の代謝によって生まれる「尿酸」も、単なる老廃物ではありません。尿酸は脂肪の合成や炎症、血管の収縮を促す役割を持ち、高血圧や脂肪肝、肥満の発症に関わっています。痛風患者の体内では、尿酸結晶が心臓や腎臓にも沈着しており、それが局所的な炎症を引き起こしている可能性も指摘されています。

糖とアルコールの関係も非常に興味深いものです。果糖を多く含む食品や飲料は、脳の快楽中枢を刺激し、依存的な行動を引き起こすことがわかってきました。

ショ糖や異性化糖が活性化させる脳の領域は、ヘロインやアルコールと同じ場所であり、「酔わない酒」と呼ばれるほどです。さらに、果糖もアルコールも脂肪肝や肝硬変の原因になり得るという点で、非常に似通った性質を持っています。

私自身、アルコールに依存していた時期は肥満体質でしたが、断酒をきっかけに体重が減り、体調も安定しました。博士の肥満のメカニズムのストーリーを読んで、体の内部で作動していた仕組みを理解できたことで、断酒や食生活の改善がどれほど理にかなっていたかを実感しました。

果糖の影響は、身体だけでなく脳や行動にも及びます。近年では、糖分の多い食生活とADHDとの関連を示唆する研究が増えており、果糖が脳のインスリン抵抗性を引き起こすことで、集中力や判断力、記憶力の低下をもたらす可能性があるとされています。

さらに、これがアルツハイマー型認知症の発症にも関与しているのではないかという仮説も注目を集めています。 これらの知見が示すのは、サバイバル・スイッチが本来は一時的に働く防御反応であるにもかかわらず、現代の食環境によって常に作動し続けているという現実です。

つまり、肥満や代謝異常は単なる結果ではなく、体が発している警報でもあるのです。ジョンソン博士は、この警報を静めるために、食生活や運動、ストレス管理を通じてスイッチをオフにするための具体的な方法を提示しています。

肥満やメタボリック症候群を予防するには、肝臓で代謝される果糖の量を最小限に抑える必要がある。

肥満やメタボリック症候群を防ぐには、肝臓で代謝される果糖の量をできるだけ抑えることが欠かせません。現代の食品には想像以上に多くの果糖が含まれており、それが知らぬ間にサバイバル・スイッチを押してしまうのです。糖の摂取量を減らす第一歩は、「自分がどれだけ糖をとっているのか」を正確に知ること。そのためには、食品に含まれる糖の種類を理解し、日々の食事を意識的に選ぶ必要があります。

世界保健機関(WHO)は、添加糖と天然糖(蜂蜜や果汁など)の合計摂取量を、1日の総カロリーの5%未満に抑えるよう提言しています。これは2200キロカロリーを摂取する男性なら、ティースプーン約7杯分に相当します。ジョンソン博士は特に「液糖」の危険性を強調し、ソフトドリンクのがぶ飲みこそがサバイバル・スイッチを強力に作動させると指摘しています。

糖分の多い清涼飲料水や栄養ドリンク、フルーツジュース、甘いコーヒーや紅茶は避け、どうしても飲む場合はゆっくり時間をかけ、食事と一緒に摂るようにすると良いと述べています。

博士は「糖を食べれば食べるほど、体はその影響に敏感になる」と語ります。言い換えれば、「あなたが糖を好きになればなるほど、糖もあなたを離さなくなる」ということです。幸い、短期間でも炭水化物を制限すれば体内システムを再起動できるといいます。

スポーツ飲料も例外ではありません。激しい運動中や脱水状態では有効ですが、日常的に飲むと果糖負荷が蓄積します。ブドウ糖と少量の果糖を含む飲料は、運動時の補助としてのみ利用するのが理想です。

博士はまた、食品の「GI値(グリセミック・インデックス)」に注目します。GI値は血糖上昇の速さを示した指標です。たとえばスイカはGI値が高いものの糖質量が少なく、一切れ食べても血糖は大きく上がりません。

反対にスパゲッティはGI値が中程度でも、一度に大量に食べることでスイッチを刺激してしまいます。 一方で、多くの野菜はGI値が低く、健康的な食事の基盤となります。特に緑黄色野菜は少量の果糖を含みつつも、肥満や心疾患のリスクを下げる働きがあります。

脂質とタンパク質の選び方も重要です。オメガ3脂肪酸は果糖の悪影響を和らげる作用があり、サーモンやサバ、マグロ、クルミ、亜麻仁などに多く含まれています。反対に、コーン油やサフラワー油などのオメガ6脂肪酸は摂りすぎに注意が必要です。博士は、オメガ6を減らすよりもオメガ3を増やすことを優先すべきだと述べています。

タンパク質についても、赤肉や内臓肉を控え、魚や鶏肉、乳製品、植物性タンパク質を中心に摂取することを推奨しています。

豆類、ブロッコリーやカリフラワーなどのアブラナ科野菜、キヌア、ナッツ、雑穀などは、体にやさしく持続可能なタンパク源です。 果糖を減らすことは我慢ではなく、体を整える第一歩です。糖の誘惑から距離を置き、エネルギーの使い方を味方につけることこそ、健康的なダイエットの本質なのです。

肥満の科学が提唱するスイッチ・ダイエットととは何か?

スイッチ・ダイエットは炭水化物をわずかに減らし(総摂取カロリーの約45パーセント)、タンパク質と脂質をわずかに増やしている(タンパク質は総摂取カロリーの20パーセント、脂質は総摂取カロリーの35パーセントにする)。これは大部分の人の通常の食生活とあまり違わないため、長期間にわたって続けやすいだろう。

博士が提唱する「スイッチ・ダイエット」は、カロリー制限を強いるのではなく、サバイバル・スイッチをブロックし、空腹感を穏やかにすることで自然と摂取カロリーを減らす方法です。炭水化物をやや減らし(総摂取カロリーの約45%)、タンパク質を20%、脂質を35%に増やす構成は、日常の食生活から無理なく始められるバランス型ダイエットです。

実践の目標として、まずは添加糖を総摂取カロリーの15〜20%から10%に減らすことから始めます。添加糖を加えた飲み物は完全に排除し、低GI食品、全粒穀物、高繊維野菜を中心に食事を組み立てることが大切です。

果物は1日に何回に分けて食べると良いと言います。また、高GI果物は半量にすべきです。ドライフルーツや濃縮ジュースも避けるようにしましょう。

脂質はオメガ3を中心に、不飽和脂肪酸を意識して摂取します。飽和脂肪酸も、総カロリーの10%以内であれば問題ありません。

塩分は1日5〜6グラムに抑え、水は一日6〜8回(1回約240ml)を目安に摂るようにします。乳製品はとくに牛乳を推奨し、チーズなどうま味の強い食品は控えめにします。

アルコールは減らすか、できれば断つことが理想です。飲む場合は、早飲みせず一口ずつゆっくりと水と交互に摂るようにします。ビタミンCのサプリメントを毎日摂取することも、体内の酸化ストレス軽減に役立つとしています。

博士は、肥満を治す鍵は「ミトコンドリアのエネルギー生産力を高めること」にあると説きます。体が重く、エネルギーが低い状態から抜け出せないように思えても、ミトコンドリアの機能を回復させることで再び活力を取り戻すことが可能です。

そのためには、まずエネルギー工場へのダメージを減らし、サバイバル・スイッチをオフにすること、そして、運動や適切な栄養によってミトコンドリアの修復と増加を促すことが重要です。

特に運動は、最も確立されたエネルギー回復法です。速歩やサイクリング、ランニングなど、軽く息が上がる程度の運動を週に数回行うことが勧められます。歩行速度が速い人ほどミトコンドリアの質が良く、長寿傾向にあるという研究結果もあります。

結局のところ、本書が伝えるのは「体重を減らすこと」そのものではなく、「体の仕組みを理解し、自然に健康体に戻す力を取り戻すこと」です。肥満を単なる意志の問題ではなく、進化の歴史と生理学的システムの結果として捉え直すことで、私たちはより持続可能な健康習慣を築くことができます。

『肥満の科学』は、食事と代謝、心と身体の関係を再定義する一冊です。単なるダイエット指南書ではなく、進化・栄養・医療・心理を横断する科学的ガイドとして、私たちが「なぜ太るのか」そして「どうすれば本質的に変われるのか」を示してくれます。

断酒によって変化を実感した私自身にとっても、本書のメッセージは非常に共感できるものでした。無理をせず、仕組みを理解して整える――それが健康的な人生への本当の近道なのだと思います。

コメント