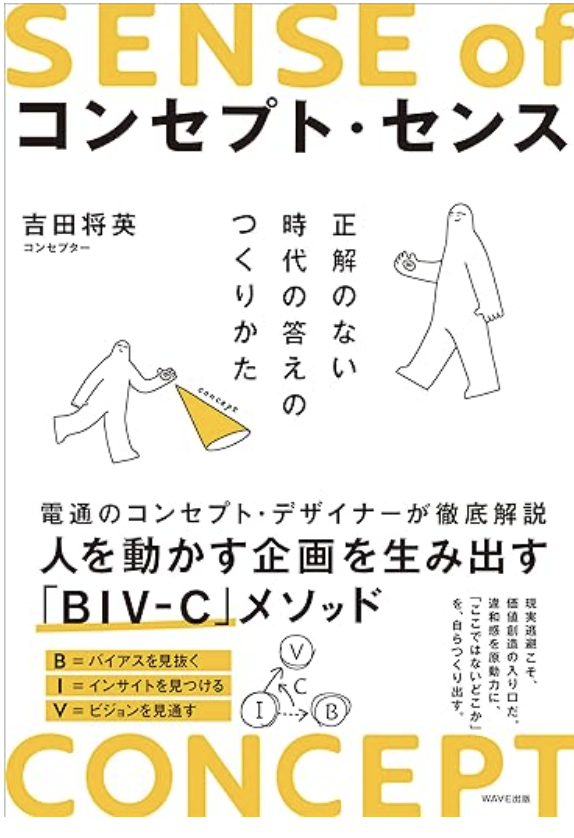

コンセプト・センス

吉田将英

WAVE出版

コンセプト・センス (吉田将英)の要約

コンセプトを明確にすることで、目標やビジョンを自分や他者と共有でき、企画の質や実行力が向上します。「コンセプトを制するものは企画を制する」と言えます。また、コンセプト・センスを持つことで、常識や慣習に縛られず、自由で創造的な生き方が可能になります。

コンセプト・センスが重要な理由

どんな新しい認知かを定義したものこそ、企てにおけるコンセプトであり、すなわち“新しい良さの定義”であり、古い約束を破棄するためにはそこから考える必要がある。(吉田将英)

現代は、情報が氾濫し、変化が急速に進む「正解のない時代」と言われています。そんな時代において、答えを見つけるための考え方やアプローチを提案するのが吉田将英氏の著書コンセプト・センスです。本書は、コンセプトの力を活用し、ひとが動く「コンセプト」とは何か、そのつくり方について詳細に解説しています。

情報社会の現代において、私たちは日々大量の情報に触れています。しかし、これだけ情報があっても、一つの正解を見つけることが難しくなっています。企業や個人が成功するためには、固定観念にとらわれず、多様な視点から問題を捉え、創造的な解決策を見つける能力が求められます。

現代は、「そもそも、良いとは何なのか?」という問いから再定義することが求められる時代です。これまでの常識や慣習が通用しなくなり、新しい価値観や基準を見つける必要があります。本書は、まさにこの再定義を行うための指南書です。

コンセプトを基点にすることができれば、「ここではないどこか」とはどこなのかを、自分の中で、あるいは他者と、共通のイメージとしてつかむことができますし、企ての中身の質や実行するときの推進力など、すべての変数に良い影響を与えられます。「コンセプトを制するものは企画を制する」といっても過言ではないのです。

コンセプトとは、社会の既存の「当たり前」が見落としてきた、人々がまだ自覚できていない満たされていない欲求を満たし、理想の社会に今より近づくための「提案の方向性」のことであり、同時にアイデア創造の源泉であり、企画の骨子でもあります。

商品やサービスの場合は、ターゲット顧客層を明確に定めることで、ニーズに合った提案ができます。最後に「何についての?」という問いがあります。コンセプトは何を提供するのか、何を表現するのかを明確にすることで、その独自性や魅力を引き立てることができます。

コンセプトの3要素について考えると、まず「誰による?」という問いが重要です。コンセプトを持つ主体は、企業、団体、チーム、グループ、個人など様々です。それぞれが持つ背景や価値観に基づいてコンセプトが形成されます。次に「誰に向けた?」という視点も重要です。

コンセプトがあることで、企てが定まり、新たなアイデアが閃きます。その際立ったコンセプトは人々を集め、共感を生み出し続けます。それによって、新しい世界や価値観が生まれ、探求心を刺激します。コンセプトがあることで、遊び心をくすぐられるような楽しさが生まれます。また、この場所だけでなく、他のどこかにも存在するかのような感覚が生まれ、未知の可能性を探求することができます。

著者は、問題解決型のアプローチを「ソリューションメイク」、認知の再定義からスタートするアプローチを「センスメイク」と呼んでいます。センスメイクは、物事の「良さ」を新しく定義することで、その時点でオリジナルな企画を生み出す可能性が高まります。これは、既存の枠組みや価値観にとらわれず、新たな視点で物事を捉え直すことを意味します。

「ここではないどこか」に行かなくては楽しく生きられない逆境の時代だからこそ、コンセプト・センスを持つことの重要性が増しています。コンセプト・センスを持つことで、常識や慣習に縛られず、自由で創造的な生き方が可能となります。これは、肩書きや年齢、大企業にいるかどうかといった古い約束を超えて、個々の創意や自由を発揮できる時代とも言えるでしょう。

「BIV‐C」メソッドとは?

既存の「当たり前」が見落としてきた、(B:バイアス) 人々がまだ自覚できていない、満たされていない欲求を満たし(I:インサイト) 結果として理想の社会に今より近づくための(V:ビジョン) 提案の方向性(C:コンセプト) これが、「コンセプト」ということになります。

吉田氏は、コンセプトをつくるための具体的なアプローチを紹介しています。特に「BIV‐C」メソッドは、人を動かす企画を生み出すための効果的な方法です。バイアスを見抜き、インサイトを見つけ、ビジョンを見通すことで、価値創造の入り口を見つけることができます。

現実逃避から価値創造へとつなげるこのアプローチは、日常の違和感を原動力に変え、自ら「ここではないどこか」を創り出す力を持っています。これにより、私たちはより自由で創造的な生き方を実現することができるのです。

▪️BIV‐Cメソッドのステップ

・B=バイアスを見抜くまず、私たちが持っているバイアス(偏見や先入観)を見抜くことから始めます。バイアスは、私たちの認知や判断に影響を与え、真実を歪める可能性があります。これを見抜くことで、より客観的な視点を持ち、正しい情報に基づいた判断ができるようになります。

・I=インサイトを見つける

次に、インサイト(洞察)を見つけます。インサイトとは、表面的なデータや情報の背後にある本質的な理解や気づきを指します。消費者の行動や心理を深く掘り下げることで、彼らの本当のニーズや欲求を見つけ出します。

・V=ビジョンを見通す

そして、ビジョンを見通すことです。ビジョンとは、将来のあるべき姿や目標を明確に描くことを意味します。ビジョンを持つことで、目指す方向性が明確になり、その実現に向けた具体的な行動計画を立てることができます。 日常の中で感じる違和感を無視せず、それを原動力に変えることで、「ここではないどこか」を自らつくり出すことができます。現実の問題から逃げるのではなく、その違和感を新しい価値を生み出すきっかけにするのです。

違和感を感じたとき、それを単なる不快感や不満と捉えるのではなく、そこに隠れた機会を見つけ出すことが重要です。例えば、ある製品やサービスに対して不満を感じた場合、それは改良の余地があるサインです。その違和感を原動力に、より良いものを創り出すことで、価値を提供することができます。

多くのベンチャーが顧客のペインからビジネスを生み出していますが、ペインを取り除き、理想の未来を実現することで、彼らは飛躍的に成長しているのです。uberはタクシーがつかまらないというペインからスタートし、移動手段のイノベーションを起こしました。

優れたコンセプトは、現状の延長線上に新たな「角度」を定義することで生まれます。この角度は、作り手の思い込みを超え、受け手のまだ気づいていない欲求を新しい方法で満たし、結果として今より良い社会の実現に少しでも近づけるものです。

端的にいうと、「コンセプトとは、現状と理想の角度である。

優れたコンセプトは、現状の延長線上に新たな「角度」を定義することで生まれます。この角度は、作り手の思い込みを超え、受け手のまだ気づいていない欲求を新しい方法で満たし、結果として今より良い社会の実現に少しでも近づけるものです。

例えば、スマートフォンが登場したとき、多くの人はその便利さに気づいていませんでしたが、今では生活に欠かせないツールとなっています。このように、隠れた欲求を満たすことで新しい市場を創出することができます。

優れたコンセプトは、今より良い社会の実現に少しでも貢献することが目標です。これは、単に商品やサービスを提供するだけでなく、その背景にある社会的な意義や価値を見出すことです。例えば、環境に配慮した製品を開発することで、持続可能な社会の実現に貢献することができます。

コンセプトは、さまざまな形状をとることができます。言葉として表現されることもあれば、絵や図、物語、プロダクトとして具現化されることもあります。これにより、アイデアが具体的な形となり、新たな価値や意味が生まれます。

・言葉

言葉は、コンセプトを簡潔に伝える手段です。キャッチフレーズやスローガンは、その代表例です。言葉によってコンセプトの核心を伝えることで、広く認識されるようになります。

・絵や図

視覚的な表現もまた、コンセプトを伝える強力な手段です。インフォグラフィックスやイラストレーションを用いることで、複雑なアイデアをわかりやすく伝えることができます。

・物語

物語は、コンセプトを感情的に伝える手段です。ストーリーテリングによって、受け手に共感を呼び起こし、深い理解を促します。

・プロダクト

最終的には、コンセプトが具体的な製品やサービスとして具現化されます。これにより、実際に使われ、評価されることで、コンセプトの有効性が確認されます。

優れたコンセプトを生み出すためには、創造的な発想と論理的な構築が結びつく必要があります。創造的な発想は、新しいアイデアや視点を提供しますが、それを現実的に実行するためには論理的な構築が欠かせません。このバランスが取れていることで、実現可能なアイデアが生まれ、社会に貢献することができるのです。

コメント