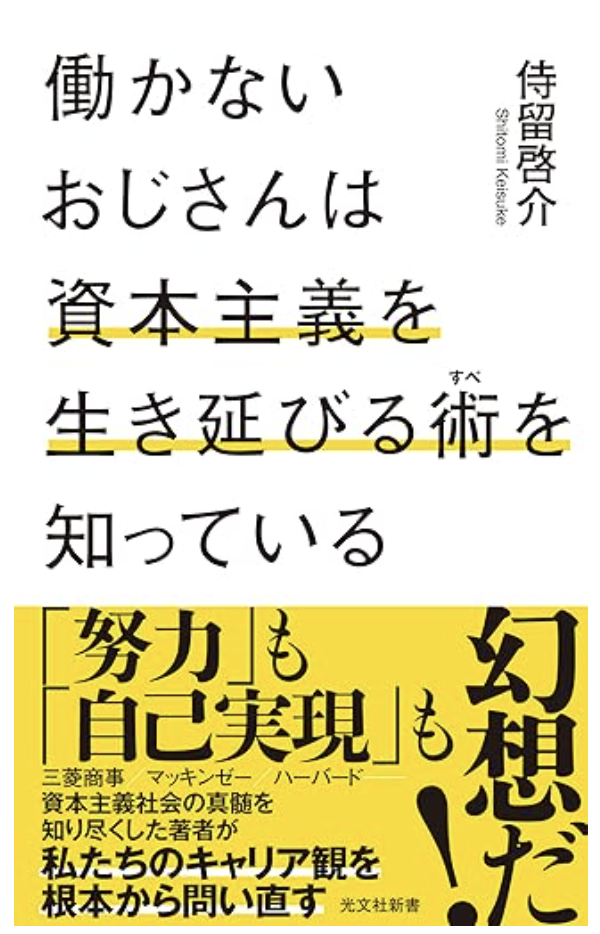

働かないおじさんは資本主義を生き延びる術(すべ)を知っている

侍留啓介

光文社

働かないおじさんは資本主義を生き延びる術(すべ)を知っているの要約

資本主義の限界を前提として、私たちに選べる道は2つあります。1つは持続可能な新しい社会システムを模索する道、もう1つは資本主義の構造を理解したうえで、そのルールを活かしながら戦略的に生き抜く道です。「努力教」や「一攫千金教」の価値観に振り回されず、自分の頭で考え、主体的に行動することで、搾取の構造から身を守り、自由と幸福を得られると著者は提言しています。

資本主義社会を主体的に生きるための「搾取されない」キャリア戦略とは?

社会システムとしての資本主義を刷新することは、容易に果たせることではない。当面は今あるこの社会が存続するという前提のもとで、どうにか生き抜いていくしかない。 (侍留啓介)

現代社会を生きる私たちにとって、キャリアや働き方の問いはもはや個人の選択にとどまらず、社会システムそのものへの関わり方を問うものになっています。特に今のような不確実性の高い時代において、「どう働くか」「どこに所属するか」というテーマは、「どう生きるか」と同義と言っても過言ではありません。

その前提として、いま私たちが生きている資本主義という社会システムを見つめ直す必要があります。もはや資本主義の枠組みの中でただ努力するだけでは、必ずしも報われるとは限らない。そのことに気づいている人は少なくないはずです。

しかし、資本主義を根本から刷新することは、現実的には非常に困難です。制度や仕組みを変えるには、政治的合意や社会全体の意識改革が必要であり、それには長い時間と膨大なエネルギーが必要です。だからこそ、今この瞬間に生きる私たちにとっては、既存の資本主義の枠内でどのように生き抜くか、どんな戦略を持つかが、より現実的かつ緊急の課題なのです。

侍留啓介氏の働かないおじさんは資本主義を生き延びる術(すべ)を知っているは、現代資本主義の構造的な課題と、その中での個人の生存戦略を提示した注目の一冊です。

マッキンゼーという資本主義の最前線で活躍した経験を持つ著者だからこそ見える視点は、多くの読者に新たな気づきをもたらしています。侍留氏は、世界有数のコンサルティングファームでの経験を通じて、資本主義の効率性と同時に、その構造的な問題点も目の当たりにしてきました。

資本主義とは、「坂の上の雲」のようなものだと著者は喩えます。「未来にはもっと良い生活がある」と信じて人々は努力を重ねますが、その坂に終わりはなく、待っているのは、どれだけ稼いでも満たされない渇望感です。そして、この渇望こそが資本主義を動かす原動力だと言うのです。

人々は、ビッグデータやナノテクノロジー、AIなどの新しい技術に「世界を変えるかもしれない」という期待を抱き、熱狂します。しかし、それらもまた「坂の上の雲」にすぎず、人間の不安を解消してくれる“神”にはなりません。それでも私たちは、新たな“神”を求め続けてしまうのです。

企業が利益最大化を追求する過程で、従業員から最大限の価値を引き出そうとする仕組み、消費者を巧みに誘導するマーケティング戦略、そして「成功」の定義が極めて限定的であることなど、資本主義の「不都合な真実」を著者は冷静に分析しています。特に注目すべきは、資本主義そのものを否定するのではなく、そのルールを理解した上で、個人がどのように向き合うべきかという実践的な視点を提示している点です。

私たちに残された選択肢は、大きく分けて2つあります。1つは、資本主義に代わる新しい社会システムを模索すること。たとえば、社会起業家として持続可能な経済の仕組みを創り出したり、地域やコミュニティを基盤とした新しい経済圏をつくるなど、既存の価値観にとらわれない実践が各地で始まっています。

もう1つは、資本主義のルールや構造を深く理解し、その「ゲーム性」を活かしながら、うまく立ち回っていく道です。現代の資本主義は、必然ではなく、歴史的背景や偶然の選択が重なって形づくられた社会システムです。つまり、絶対的な真理ではないということ。

「キャリアアップ」という言葉は、一見すると前向きで魅力的に聞こえます。しかしその裏には、現代社会の複雑な構造が潜んでいます。

本書では、大企業における安定が「ぬるま湯」のような心地よさをもたらす一方で、自己実現の機会を奪い、私たちを“アヘン”中毒のような状態に陥らせる危うさがあると指摘しています。 このキャリアアップという概念を支えているのが、2つの「信仰」です。

1つは、勤勉な努力が成功をもたらすと信じる「努力教」。もう1つは、手段を選ばず金銭的成功を追い求める「一攫千金教」です。これら二つの価値観は、ときに矛盾しながらも共存し、私たちのキャリア観を知らず知らずのうちに歪めています。

昇進や給与の増加、安定した地位は、「快適さ」という名の中毒性を生み出し、挑戦や独立への意識を鈍らせていきます。その結果、私たちは現状にとどまり、都合よく搾取され続ける構造に組み込まれてしまうのです。

資本主義企業の目的は、あくまで利益の最大化にあります。そのためには、いかに効率的に従業員から価値を引き出すか――つまり搾取するかがカギとなります。しかし、それをあからさまに語ってしまえば、当然ながら不満や抵抗が噴出します。そこで登場するのが、「理念」や「フィロソフィー」の力です。

自分たちが搾取されているという事実を、いかにして従業目ハたちに悟らせないか。「使う側」のそうした発想や心理を本音ベースで述べる経営者も学者もあまり見た覚えがない。しかし、この不都合な真実を正面から見据えない限り、資本主義社会の搾取構造は見えてこない。

稲盛和夫氏は、「企業フィロソフィー」によって勤労の価値を説きました。「大事なのは金じゃない」と語りながら報酬を抑え、勤勉に働くことの尊さを繰り返し訴えることで、従業員にその価値観を浸透させ、生産性を高めていく。これこそが、巧妙に設計された搾取の仕組みであると著者は指摘します。

それを「従業員教育」と呼ぶのか、「理念の浸透」と呼ぶのか、それとも「洗脳」と呼ぶのか――その解釈は、私たち一人一人が考えるべき問題です。

資本主義社会をしたたかに生き抜くために、必要なこととは?

「使われる側」として、E(従業員)はいかにして身を守っていけばよいのであろうか。もしも現在、いずれかの企業に正社員として雇われているのなら、その立場にしがみつくことも視野に入れた方がよい。起業家や資本家、あるいはフリーランサーに憧れる気持ちがあったとしても、安易な転職は危険である。

ここで重要になってくるのが、「使う側」と「使われる側」という構図です。この2つの立場によって、生き抜くための処方箋はまったく異なります。ロバート・キヨサキの『キャッシュフロー・クワドラント』にあるように、「使う側」とは右側のB(ビジネスオーナー)やI(投資家)に該当し、「使われる側」は左側のE(従業員)やS(自営業者)を指します。

キヨサキが述べる「労働収入」と「権利収入」の違いとは、言い換えれば「人に使われる立場」と「人を使う立場」の違いでもあります。この構造を理解しないまま、日々の仕事に追われているだけでは、いつまでたっても本当の自由を手に入れることはできません。

では、「使われる側」として働くE(従業員)は、どのようにして自らの身を守り、未来を切り開いていけばよいのでしょうか。もし今、企業に正社員として雇用されているのであれば、その安定した立場にしばらくとどまるという選択も、決して悪いことではありません。

もちろん、起業家や資本家、あるいはフリーランスとしての自由な働き方に憧れる気持ちも理解できますが、それには相応のリスクが伴います。焦って行動するのではなく、自分のタイミングと準備の深さを見極めることが重要です。

私自身は50歳で会社を辞め、現在は社外取締役やアドバイザーとして活動しています。とはいえ、いきなり独立したわけではありません。実際には44歳から少しずつ準備を始め、マーケティングやブランディングの知識を強みに、広告会社での経験をベースにしたビジネスモデルを築いてきました。起業という道にも惹かれましたが、私は自分のスキルを活かして、ベンチャー経営者を支援するという形を選びました。

50歳という、失敗のリスクが許されにくい年齢での独立には大きな勇気が必要でしたが、知識と経験を丁寧に掛け合わせることで、徐々にビジネスを軌道に乗せることができたのです。

若者から「働かないおじさん」と揶揄される人たちの中には、実は資本主義社会を極めてしたたかに生き抜いている人たちがいます。彼らは会社に全面的に依存することなく、資本のルールを理解し、それを自分の味方につけているのです。さらに、人脈やマインドセットといった、他者には代替できない独自の強みを持ち合わせています。

その結果、こうした「働かないおじさん」は、自由な時間と経済的自立を手に入れています。決して怠けているわけではありません。むしろ、社会構造の本質を深く理解し、その中で自らのポジションを戦略的に築いてきたからこそ、そうした働き方が可能になっているのです。

そのような「働かないおじさん」あるいは「使えないおじさん」が社内にいるかどうかということが、自分の勤務先が「良い会社」であるかどうかを見極めるためのバロメーターにさえなりうる。そういう「働かないおじさん」がたくさんいながら安定した収益を維持している会社は、ある意味で強靭な会社でもあるということだ。

GAFAMをはじめとするグローバル企業では、人柄や組織文化へのフィット感を重視して採用を行うと言われています。多様性のある組織が強いとされる中で、たとえ「働かないおじさん」がいるような職場であっても、その会社がしっかりと利益を出しているのであれば、その環境に身を置けていること自体が、ビジネスパーソンにとっては一種の幸運なのかもしれません。そう考えることで、日々彼らに感じる苛立ちも、少しやわらぐのではないでしょうか。

私たちは自分の頭で考えなければ、労働者としても、消費者としても、簡単に資本主義の搾取構造に取り込まれてしまいます。企業が提供するサービスや情報、メディアが流すイメージをそのまま受け入れていては、自分の人生の舵取りを他人に委ねることになってしまいます。 大切なのは、思考を止めることなく、常に自分の立ち位置を見極めることです。何を選び、何を拒否するのか。その判断を下せるのは、他でもない自分自身です。

資本主義も企業経営も、そして個人のキャリアも、外的制約や内部矛盾との建設的な妥協の産物だと著者は述べています。だからこそ、こうした困難を乗り越え、あるいは受け入れて前に進む姿勢が、企業にも個人にも求められています。この克服に向けた不断の取り組みの中にこそ、人生や社会の希望があるのです。

搾取される側に甘んじるのか、それとも自らの意志で道を切り拓くのか―― その分かれ道は、「主体的に考えるかどうか」にかかっています。 資本主義の中に身を置きながらも、その構造に振り回されず、自らの頭で考え、選択し、行動する。そうした生き方こそが、これからの時代に求められる姿ではないでしょうか。

私自身もこれまで、著者、ベンチャー企業の社外取締役・アドバイザー、大学教授など、さまざまな立場を組み合わせながらキャリアを築き、人生を楽しんできました。その中で一貫して感じてきたのは、「変化を恐れず、常に学び、行動し続けること」の重要性です。

社会の構造を変えることは難しくても、自分の生き方なら変えることができます。その事実に気づいたとき、私たちは人生の主導権を取り戻すことができるのです。

さまざまな経験を重ね、失敗を乗り越えていくうちに、自分なりの「幸福」の定義ができあがってきました。私にとっての幸福とは、自分のやりたいことを通じて誰かの役に立てることです。自分の得意なことや好きなことを活かしてクライアントに貢献できたとき、感謝の言葉をいただけたときに、大きな喜びを感じます。

仕事とは、ただこなすものではなく、誰かとのつながりを生み出すものです。一つひとつのご縁を大切にしながら信頼を育んでいくことが、結果的に自分の人生を豊かにしてくれる――そう実感しています。 ただ、どれほど仕事が好きであっても、プライベートをおろそかにしては、本当の意味で満たされることはありません。若い時には家族との時間を犠牲にしてきましたが、今はその時間を大事にしています。

家族や友人との時間、自分自身と向き合う静かなひととき――。そうした「余白」があるからこそ、仕事にも前向きに取り組めるのだと思います。やりたいことで人に喜ばれながら、自分の暮らしも大切にする。そんなバランスの中に、私の幸せはあるのです。

コメント