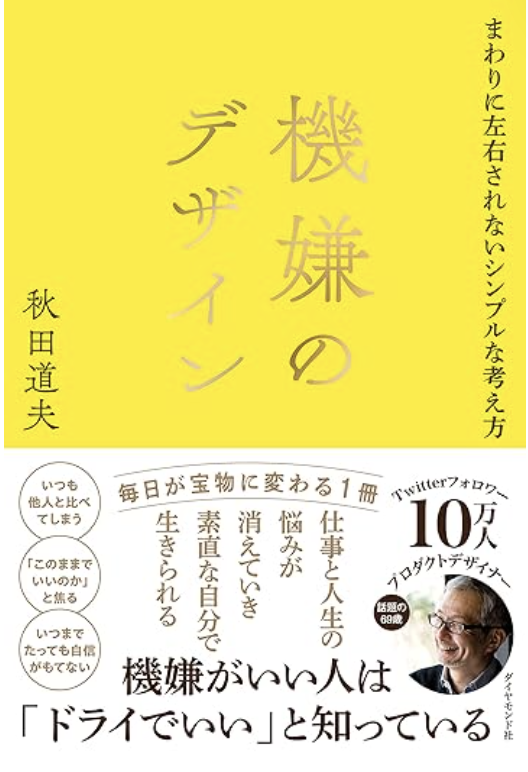

機嫌のデザイン――まわりに左右されないシンプルな考え方

秋田道夫

ダイヤモンド社

機嫌のデザイン (秋田道夫)の書評

秋田道夫氏は、「ご機嫌でいることは自ら整えることができる」と指摘します。環境を選び、損を恐れずに挑戦する姿勢は、偶然の出会いや新たな仕事の機会につながる可能性を高めます。自身の行動や作品は無言の履歴書となり、誠実な積み重ねが信頼と縁を育んでいきます。ご機嫌であることは、自分らしい人生を築き、日々を豊かにしていくための大切な姿勢と言えるでしょう。

良い環境に身を置く!

人は環境に左右される。負の影響は我慢せず、自ら離れる。(秋田道夫)

プロダクトデザイナーの秋田道夫氏のX(旧Twitter)や著書を読むようになってから、「ご機嫌に過ごす」ということに対する意識が大きく変わりました。 それまでは、気分や感情は環境や他人に左右されるもので、自分ではどうにもできないものだとどこかで諦めていました。

しかし、秋田氏の言葉に触れるたび、「ご機嫌でいることは、自分の意思でコントロールできるものなのだ」と気づかされるようになりました。 秋田氏の機嫌のデザイン――まわりに左右されないシンプルな考え方は、単なるデザイン論にとどまらず、「生き方そのものをデザインする」という視点を提示してくれる一冊です。

秋田氏の言葉にあるように、「人は環境に左右される。嫌だな、疲れたなと感じたら、そこから離れる」ことは、自分の機嫌を保つうえで非常に有効です。つい私たちは、「我慢すること=美徳」と思いがちですが、無理をせず、自ら環境を選ぶことも、立派な選択なのです。

私自身、かつてアルコールに悩まされていた時期がありました。しかし、断酒を決意し、お酒から距離を置く環境を整えたことで、夜型から朝型の生活へと切り替わり、日々の時間の使い方が大きく変わりました。読書やブログでの発信に取り組むようになり、インプットとアウトプットの循環が少しずつ人生を整えてくれたのです。

その過程で得た気づきや経験を言語化し、書籍として出版することができました。これが一つの転機となり、その後の人生は大きく動き出しました。まさに、環境を変えることと偶然の力が人生を変えてくれた瞬間でした。

今の自分があるのは、「偶然の出会い」の積み重ねによるものだと著者は言います。探していたものとは違うけれど、思いがけず価値あるものを見つける力、それを「セレンディピティ」と呼びます。この力を活かすには、自分自身がオープンな状態であることが大切です。そして、その準備は日々の心の整え方にかかっています。

だからこそ、「今、目の前の人に対してご機嫌でいる」ことには、思っている以上に意味があるのだと思います。その相手との会話や関係が、後に思いもよらない良縁へとつながるかもしれませんし、何気ないやりとりが自分の価値観を広げるきっかけになることもあります。

ご機嫌であるということは、自分のためであると同時に、相手を大切にする姿勢でもあるのです。セレンディピティは、そうした一つひとつの「丁寧な在り方」の中から生まれてくるのかもしれません。

また、陰で悪口を言われることについて、秋田氏の見方は非常にユニークです。どうでもいい存在であれば、そもそも話題にも上りません。つまり、陰口を言われるというのは、その人が「気になる存在になった証」ともいえるのです。集団の中での発言がその人の本心であるとは限りません。場の空気を盛り上げるために、あえてネガティブな発言をすることもあります。

私自身も本を書いたとき、陰でいろいろと言われることがありました。しかし、著者の言葉に触れることで、気持ちを前向きに切り替えることができました。大切なのは、陰口に悩むことではなく、むしろ陰口を言われるような存在になること――そう気づかせてくれたのです。

ご機嫌が人生を豊かにしてくれる!

「物事損をしないと得にいたらない」と常々思っています。この順序が大切ですね。得をしようとして失敗するのは当たり前です。まず損を引き受けて「新しい買い物」に挑戦する。そうすると意外な道が見えてきたりします。

著者は「物事は損をしないと得には至らない」と言います。 この言葉を読んだとき、私ははっとしました。多くの人が「どうすれば得をするか」を考えて行動しています。でもその前に、「損をする」という経験や覚悟を経なければ、本当の意味での“得”にはたどり着けない。秋田氏はそう教えてくれているように感じました。

実際、得をしようとして失敗するのは、ある意味で当然のことかもしれません。目先の利益や成果だけを追いかけてしまうと、無理が生じたり、自分らしさを見失ったりすることもあります。けれど、最初から損を引き受けるつもりで挑戦してみると、不思議なことに、そこでしか出会えない風景や人、学びが待っていたりするのです。

たとえば、新しいことを始めるとき、時間やお金、エネルギーを使ってもすぐには成果が出ないことはよくあります。「こんなはずじゃなかった」と思うような場面も少なくないでしょう。それでも、その“無駄に見える過程”を丁寧に積み重ねていくことで、あとになって「これがあったから今がある」と思えるような結果につながることがあります。

著者はそうした行動を、「新しい買い物」でトライしています。買ってみなければわからない、使ってみなければ見えてこない。そんな未知の価値を探しに行くような感覚で、一度リスクを受け入れてみる。すると、自分が今まで気づかなかった景色に出会えることもあるのです。 これは決して博打のような無謀さではありません。

むしろ、ある種の“前向きなあきらめ”を含んだ柔軟な姿勢と言えるかもしれません。最初から「すぐに得をしようとは思わない」「損しても構わない」という余白を持つことで、心の動きにも余裕が生まれ、結果的に視野も広がっていくのです。

そうして積み重ねた挑戦や実践は、やがて新しい仕事や人との縁を引き寄せてくれるようになります。

仕事を呼ぶのは、やはり仕事。作品が実績として勝手に語ってくれて、新たな縁を呼び込んでくれるものだと思います。

自分の行動や仕事のアウトプットは、それ自体が“無言の履歴書”となり、やがて他者の評価を通じて、次の仕事やチャンスを呼び込んでくれます。自ら言葉で説明しなくても、そこに込められた姿勢やこだわりは、自然と伝わるものです。

真摯に積み重ねてきた取り組みが、ふとしたきっかけで誰かの目にとまり、新たな声がかかる。そうした出来事は偶然のように見えても、実際には「損を恐れず、やるべきことに誠実に向き合ってきた人」だけが手にできる、必然的な成果と言えます。

短期的な成果や目先の効率を追い求めるだけでは得られない信頼があります。遠回りに思えるようなプロセスであっても、自分の価値観に沿って丁寧に積み上げたものは、長い目で見れば確かな力となり、信頼されるキャリアの土台となります。

本書は、そうした姿勢の大切さをあらためて教えてくれます。そして、日々の仕事や人との関わりにおいて「ご機嫌であること」を意識することが、人生をより豊かにし、結果として仕事もうまく回りはじめる――そんな前向きな視点を、本書は示してくれているのです。

コメント