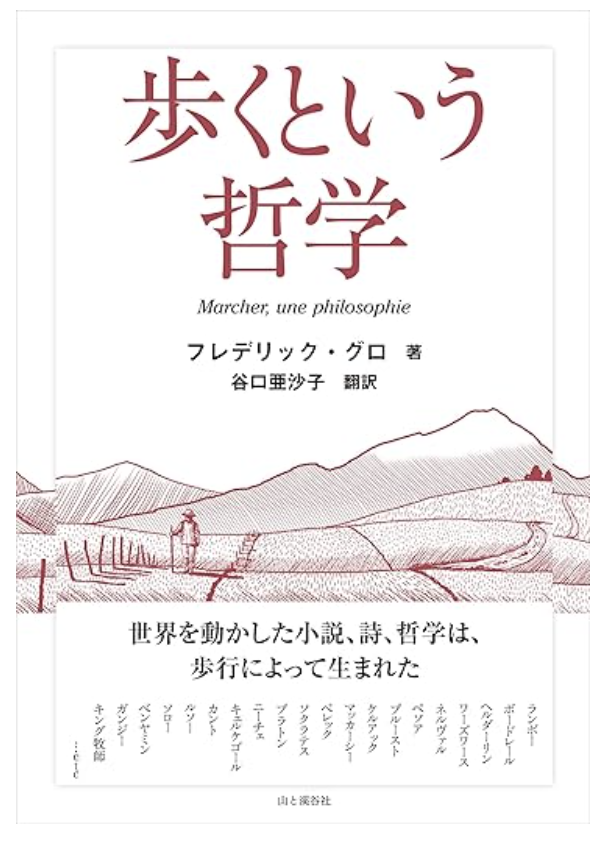

歩くという哲学

フレデリック・グロ

山と溪谷社

歩くという哲学(フレデリック・グロ)の要約

「歩くという行為」は単なる運動ではなく、思考や感覚、時間感覚を整える創造的で哲学的な営みです。フレデリック・グロの著書『歩くという哲学』では、歴史的な思想家たちが歩行から得た洞察や自由の感覚が描かれています。自然の中を歩くことで情報から距離を置き、自己や世界との新たな関係を築くことができます。歩くことは、現代社会の速さに対抗し、心と体の深い再生を促す時間なのです。

歩くことで、時間の価値が変わる!

歩くことによって、まず思考のスイッチが入る。(フレデリック・グロ)

私の日常における移動とは、単に場所を変える手段ではなく、自分自身の思考の流れや感覚の在り方に深く関わる行為であると捉えています。私は毎日、自分の足と車という2つの手段を使い分けながら、空間と向き合っています。

歩くことで身体と心が自然と整い、車の運転では目的達成に向けた集中力が高まる――このように移動の手段は、その時々の心身の状態や目的によって選び分けられているのです。

近所を歩くことは、身体を軽く整えるだけでなく、感覚を外界へとひらく準備のようなものであり、仕事の際には車を使いながら、より目的志向的な時間の使い方をしています。

私は、週末や出張の前後に自然の中を歩くことを習慣としています。まず車で目的地まで向かい、その後に一定の距離を歩くことで、心身のリズムを落ち着かせる時間を確保しているのです。

この「歩く」という行為は、単なる健康維持のための運動ではありません。むしろ、思考と感覚のバランスを整えるための大切な時間として機能していると感じています。自然の中を歩くというこの余白が、自分自身を取り戻すすきっかけとなっているのです。

また、歩いていると、不思議と多くのアイデアが湧いてきます。風景の移り変わりに身を委ねながら一歩一歩を重ねるうちに脳の中で要素と要素がつながり、ある瞬間にふと新たな発想が現れることがあります。これは偶然ではなく、歩くことが創造的思考に与える影響の表れだと考えています。

この点について、フランスの哲学者フレデリック・グロも注目しています。彼はパリ政治学院の教授であり、ミシェル・フーコー研究でも知られる人物です。本書歩くという哲学は歩行という行為に潜む哲学的・文化的意味を掘り下げ、その多層的な価値を明らかにしています。

著者のグロは、歴史上の多くの思想家や詩人、作家──たとえばルソー、ニーチェ、ワーズワース、ランボー、そしてガンディーといった人物たちが、「歩くこと」を思索や創造の源泉としてきた事実を丁寧に紹介しています。

なかでもルソーは、「自分が本当に思考できるのは、歩いているときだけだ」と明言しています。創作や作曲、ひらめきの多くは、デスクに座っている状態ではなく、むしろ長い散歩の最中に訪れると述べています。彼にとって、机や椅子といった静止した環境は思考の妨げであり、それらを目にするだけで意欲が失われてしまうことすらあると語っています。

歩いているときの身体のリズムは、単なる運動ではなく、想像力を喚起するきっかけとなります。身体の動きに合わせるようにして、思考もまた流れ出し、より自由で柔軟なかたちで広がっていくのです。

こうした「歩行と思索の連動性」は、ルソーだけに限られたものではありません。創造性の高い人物たちが歩くことで得てきた洞察や着想は、創造的なプロセスにおいて身体性がいかに重要であるかをあらためて示しています。

歩いて過ごした一日は、もっと長い一日に感じられる。そういう日には、いつもより長く生きた思いがする。

さらにグロは、歩行がもたらす時間感覚の変容にも注目します。速さによって時間を得たと考えるのは幻想であり、急いで過ごすことで時間は加速し、むしろ短く感じられるようになると彼は指摘します。しかし、歩くという行為は時間を引き延ばします。

私たちはしばしば、「速く行動すれば、それだけ多くの時間を手に入れられる」と考えがちです。しかし、すべての1時間が等しく価値を持つわけではありません。たとえ3時間かかる作業を2時間で終えたとしても、その2時間を急ぎ足で過ごしてしまえば、むしろ一日全体が短く感じられ、結果として充実感が損なわれることもあります。

効率を重視しすぎて時間を詰め込みすぎると、一瞬一瞬の質が低下し、体験の深みが失われてしまうのです。 私自身、平日は多くのタスクに追われるように過ごしていますが、バランスを取るために、週末には意識的に時間の使い方を切り替えています。

歩くことで過ごす時間には、豊かさと密度があります。ゆっくりと身体を動かすことで、時間に奥行きが生まれ、その瞬間が五感にしっかりと刻み込まれていくのです。

スピードよりも質を重視するこの感覚は、「スローライフ」の実践にもつながります。時間を味わい、身体のリズムとともに流れるような時間の使い方こそが、私たちに求められているのです。

風景をリアルに体感して、心に落とし込んでいくような時間が、歩くことで得られます。 少しずつ風景に近づくことで、その場所と自然に親しみが生まれていきます。

車や電車では風景が一気に流れてしまいますが、歩いていると、変化はゆるやかで、世界との関係性が深まっていくのを感じます。何度も会ううちに友情が育つように、同じ山や景色にも、時間を重ねることで特別な存在感が生まれてくるのです。風の匂いや光の変化を五感で受け取り、自分の中でじっくり感じ直していく――そんな体験が、歩くことで自然に得られることを私も日々楽しんでいます。

また、歩くことは思考に余白をつくり、自分自身の枠組みを一度ゆるめるきっかけにもなります。哲学者グロは、歩行によって自己を見つめ直すというより、むしろ「自己という構造」から一時的に自由になれると述べています。身体が動くことで、思考が静かに広がり、新しい視点がふと現れてくるのです。歩くという行為は、そんな内面の変化を促す大切な時間でもあるのです。

歩くことで本来の自分を取り戻そう!

都市生活者は、歩く人にとって解放と感じられるものを、欠乏として捉えてしまうからだ。もはや、メッセージ交換の渦に巻き込まれず、情報やイメージや商品を再分配するネットワークのひとつにも還元されない。そうしたすべてがリアリティのある大事なもののような気がしていたのは、自分がそれにリアリティや重要性を与えていたからなのだと気がつく。ネットにつながっていなくても、わたしの世界は崩れはしないし、それどころか、そうしたつながりが重く、息苦しく、締め付けのきつすぎる絡まり合いに見えてくる。

自然の中を歩くことには、私たちが意識的にインターネットから距離を置く力があります。日常では、SNSやメールといったデジタル上のやり取りや最新のニュースが、まるで現実の一部であり、不可欠な存在のように感じられます。しかし冷静に見つめ直してみると、それらに価値や重要性を与えていたのは、他ならぬ私たち自身だったのかもしれません。

オンラインでの「つながり」によって築かれた世界は、ネットワークを遮断してもすぐに崩れることはありません。膨大な情報の連鎖が、知らず知らずのうちに私たちを息苦しさや焦燥感へと追い込んでいた可能性もありますが、時々それに距離を置くことで、自分の時間を取り戻せます。

一人の時間を楽しむために、私も定期的に自然の中を歩くようにしています。スマートフォンの通知を気にする代わりに、目の前に広がる風景に注意を向け、季節の移ろいや足音のリズムを感じるのです。神社の奥宮を目指しながら、時間をかけて一歩ずつ歩く行為そのものが、内省を深め、自然と感謝の気持ちを育むきっかけになります。

著者のグロは「そのような時、自由とは、一切れのパン、喉をうるおす冷たい水、広々とした風景となる」と述べています。家に戻れば、私たちを取り巻く環境は何ひとつ変わっていないように見えますが、自然の中で過ごした時間は、確かに私たちの感覚や認識に微細な変化をもたらします。

デジタルの世界に再び接続するのも簡単ですが、その前に一度、身体と心を外側のリズムから切り離すことに意味があるのです。 現代社会では、スピードが美徳のように語られます。効率を追い求め、自分自身の感情や他者の存在を後回しにしながら、日々を駆け抜けてしまうことも少なくありません。その結果として、心身の疲弊や、根拠のない焦燥感を抱えるようになります。

自然の中を歩くことは、そうした状態から回復するための一つの方法です。木々のざわめきや風の匂いに身を委ねることで、私たちは内なる静けさに触れ直すことができます。この自然との触れ合いによって、たとえ一人で歩いていようと、自分は孤独ではないと思えるようになります。

さらにグロは、人は歩くことによって「アイデンティティ」という重荷からも自由になれると語ります。何者かでありたい、名前を持ちたい、役割を果たしたいという欲求から解放され、ただ「存在する」という状態に立ち返ることができるのです。

歩くという行為は、社会的な定義や役割から一時的に離れ、自分を“無名の存在”として捉えるための、極めて実践的かつ身体的な手段です。現代社会において「何者かであること」は一定の機能を果たします。たとえば自己紹介やビジネスシーンでは、肩書きや職歴、スキルといったプロフィールが他者との関係構築において重要な役割を担います。

しかし、それらの「役割」に過剰に適応しすぎると、私たちはそのイメージを維持し続けるために無理を重ね、次第に精神的な負荷を感じるようになります。「自分とは何者か」という問いに縛られ、期待される像を演じ続けることが苦痛となるのです。その意味で、「何者かであること」とは、社会によって与えられた一種のフィクションであり、気づかぬうちに重荷としてのしかかる枷にもなり得ます。

歩くことで得られる自由とは、そのフィクションから距離を取り、自己定義から解き放たれた「無名の時間」に身を置くことなのかもしれません。著者のグロは、歩く身体には肩書きも経歴も存在せず、ただ太古から受け継がれてきた生命のリズムだけが流れていると述べています。

歩いている時には、何もしない。だが、歩くこと以外には何もしなくてよいので、存在することの純粋な感覚がよみがえってくる。

確かに、歩くことで私たちは自意識の過剰さから解放され、雑念が消え、頭の中が澄みわたるような感覚を得ることがあります。それは、私たちの祖先が長い時間をかけて育んできた本能的な再生能力が、今もなお働いている証なのかもしれません。

本書を通じて明らかになるのは、「歩く」という一見単純な行為が、詩的な表現、哲学的な思索、さらには社会的なメッセージとしても機能し得るという点です。詩人ランボーが抱いた激しい歩行への欲望や、カントが日々の散歩を通じて思考を深めた姿、散歩がニーチェの作品の重要な要素であったことなど、多様な文化的文脈における歩くことの意味が丹念に描かれています。

こうした事例に触れることで、読者は自らの「歩き方」や「歩くという行為の意味」に新たな視点を持つことになるでしょう。ただの移動手段としてではなく、内面と対話し、世界とつながる行為としての「歩行」が浮かび上がってきます。

本書には、実際に歩いてみたくなるような力があり、それが21の言語に翻訳され、ロングセラーになっている証なのだと思います。

コメント