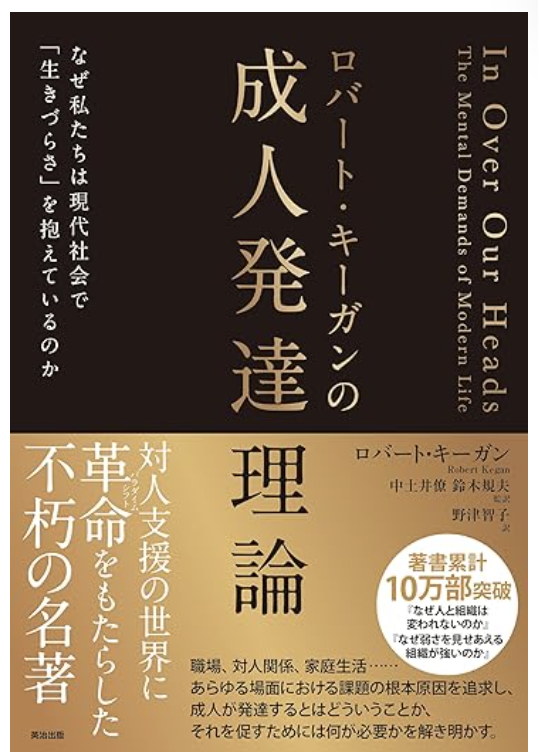

ロバート・キーガンの成人発達理論――なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのか

ロバート・キーガン

英治出版

ロバート・キーガンの成人発達理論――なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのかの要約

発達心理学者ロバート・キーガンは、大人の“生きづらさ”の根本にある「思考構造の未発達」に着目し、人間の意識が進化する5段階モデルを提示しました。中でも第3次元から第5次元への移行は、自己の信念体系を構築・再構成し、関係性を通じて柔軟に意味を生み出す力を育てることを意味します。大人になるとは、思考そのものを進化させる行為なのです。

ロバート・キーガンが描く成熟する大人の姿とは?

現代文化においては、大人(一目置かれるような、教養のある、中流階級の大人を含む)が「キャパオーバーのお手上げ状態」に陥っている、そんな現象が当たり前のように広がっている、と。場合を選ばず、およそ2分の1から3分の2の大人が、第4次元の意識に十分には到達できていないと思われるのである。 (ロバート・キーガン)

「今の大人たちは、キャパオーバーでお手上げ状態だ」――ハーバード大学教育大学院の名誉教授であり、発達心理学の分野において世界的に高い評価を受けてきた研究者のロバート・キーガンは、情報があふれる現代社会においても、大人たちは十分に成長できていないと指摘しています。

教養のある中流階級の大人でさえ、社会からの精神的要求に応えることができず、約半数から3分の2がそのプレッシャーに圧倒されていることが明らかになっています。

その背景には、日々の生活がはらむ複雑性があります。家庭では育児における価値判断が求められ、職場では自律的な意思決定が日常化し、そして個人としては、多様性を前提にした対話をこなす必要に迫られます。こうした社会的文脈は、単に情報処理や感情のコントロールといった表面的なスキルでは太刀打ちできない、より深い意味構築の力を要求しているのです。

ロバート・キーガンの成人発達理論――なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのか(In Over Our Heads)は、そうした社会的要請と個人の「精神的容量」とのミスマッチに対して、鋭い理論的視座を提供します。彼の成人発達理論は、人間がどのように世界を理解し、自己を位置づけるかという「意味づけの構造」を、5つの次元で段階的に説明しています。

とりわけ注目すべきなのは、第3次元(Socialized Mind / 社会順応段階)から第4次元(Self-Authoring Mind / 自己主導・自己著述段階)への意識の進化です。第3次元にある心は、たしかに自らの主観性を大切にしますが、それを批判的に検討したり相対化したりするための内面的な枠組みを持ち合わせていません。

この段階では、価値観や信念は「社会から与えられるもの」として無批判に取り込まれ、それがそのまま自分らしさと同一視されがちです。つまり、自分が何を信じているのかはわかっていても、「なぜそれを信じているのか」「その信念がどのような文脈で形成されたのか」といった問いを立てる視点、いわばメタ的認識がまだ育っていないのです。

結果として、判断や行動の背後にある構造――推論を生み出す「意味のプラットフォーム」――を客観視できず、複雑な事象を統合的に意味づけることが困難になります。言い換えれば、第3次元の意識は、自己の内面を「社会的鏡」としてしか捉えることができないのです。

それに対して、第4次元の自己著述の段階では、個人は自己の信念体系を自ら構築し、外部の期待に左右されずに意思決定を行うことができます。この段階に至ることで、人は初めて「他者の価値観によって定義された自己」から脱し、「自らの価値観によって著述された自己」へと移行するのです。 この進化は、単なる意識の深化ではなく、行動や関係性、ひいては人生そのものの構造転換を意味します。

社会の中でどう適応するかから、自ら世界の中に意味を与える存在へとシフトしていく過程こそが、キーガンの理論の中核であり、現代を生きる私たちに突きつけられた本質的な課題なのです。

この限界は、高等教育の場面で如実に現れます。大学が学生に求めるのは、情報の記憶ではなく、ある学問領域を自律的にマネジメントし、責任を持つ力です。学問とは、既知の知識を並べることではなく、問いを立て、仮説を生み、批判的に検証するプロセスに他なりません。

これは単なる「個人的な知的成熟」ではなく、体系的思考を可能にする第4次元の意識構造を必要とする営みです。 この段階に至った個人は、もはや受動的に信念を受け取るのではなく、それを自ら生み出し、統合し直す力を備えています。

キーガンが「自己著述」と呼ぶこの能力は、自分の行動や思考の背後にある構造に気づき、それを言語化・再設計していくプロセスです。そこでは、信念や忠誠心といった内的リソースは上位構造に統合され、自己がそれらを“author=創造”する存在へと変容します。 この変化は、個人の精神的成熟にとどまりません。キーガンが重要視するのは、こうした発達が社会と相互に影響し合う構造であるという点です。

たとえば、ある人が第3次元にとどまれば、その未熟さは周囲とのコミュニケーションに齟齬を生み、職場や家庭の人間関係に摩擦をもたらします。そうしたスパイラルが連鎖的に広がることで、社会全体が「認知的飽和」に陥るリスクを抱えるのです。

したがって、第4次元の意識への進化は、個人の課題であると同時に、社会のレジリエンスを高めるための戦略的要件でもあります。ビジネスにおいても、教育においても、表層的なスキルの習得だけでは限界があり、複雑な状況を整理し、構造的に意味づけを行える能力が不可欠となっています。

キーガンは、このような文脈の中で「マネジメント」という概念の再定義を行います。それは単なる業務遂行ではなく、自分自身と役割を峻別し、役割の背後にある期待や意味を再構成する力を指します。すなわち、メタ認知的視点を持ち、自分の思考を操作対象として扱える人間こそが、真の意味での意思決定や対話を可能にするのです。

第5次元の意識が切り開く新しい成熟のかたち

第5次元は、形態あるいはシステムを主体から客体にし、「システムを超越した」(「形態を超えた」)新たな方法での現実の意味構築を実現する。

キーガンの理論は、第4次元の自己主導的な枠組みを越えて、さらにその先にある第5次元――Self-Transforming Mind(自己変革の心)――という高次の意識の可能性を提示しています。

この段階における思考構造は、複数の価値観や視点が併存することを当然の前提とし、それらの間に生じる緊張や矛盾を排除せず、むしろ創造性の起点として取り扱うことを可能にします。

第5次元では、これまで自己を定義してきた信念や価値のフレームそのものを相対化し、必要に応じて再構築することができます。個人は固定化されたアイデンティティに依拠するのではなく、むしろ自らの存在が常に更新される動的なプロセスであることを前提に、自分という存在をとらえ直します。

この意識においては、自己とは単独で成立する閉じた系ではなく、他者やシステムとの関係性の中で初めてその輪郭を持ち始めるのです。 つまり、真の意味での「自律性」とは、他者とのつながりを拒絶して自立することではなく、むしろ他者との関係のなかでこそ自己を深め、差異を創出しながら「より自分らしく」存在することだと理解されます。

関係は制約ではなく、むしろ自己実現のために欠かせぬという認識が、この段階において確立されていきます。 現実世界のあらゆる現象は、固定された構造の中で完結するものではなく、相互接続性のネットワークの中で常に変化し続けています。価値観や立場の違いは、ひとつに統合されるべき対立ではなく、あえて併置されたまま維持されることで、より高次の意味構成が可能になるとキーガンは指摘します。

第5次元の意識は、このような複雑性に耐えうる精神的柔軟性を備え、意図的に「わからなさ」を受け入れながら、意味づけの枠組みを動的に運用する知性なのです。 このような発達段階は、単なる内省や思考訓練によって自然と訪れるものではありません。

しかし興味深いのは、第5次元への移行を「直感的に求めている人たち」が一定数存在しているという点です。彼らは、既存の思考枠に対する違和感を覚え、それを乗り越えようとする動機を内側に秘めています。この「もっと広く、多面的に、深く考えたい」という欲求自体が、すでに発達の萌芽であり、極めて貴重な成長のシグナルなのです。

キーガンは、自己変容を「成果」や「結果」として追い求めるのではなく、「変容していく過程そのものと自己を同一化すること」にこそ、真の価値があると示唆しています。思考の構造そのものに意識的になることは、自分自身を他者や社会とつなぐ新たな方法論を発見することでもあり、それは行動や信念を根底から見直す作業でもあります。

こうした高度な精神的構造は、リーダーシップや組織開発、教育、社会変革といった領域で非常に高く評価されています。自己変革的なマインドを持つ人は、矛盾を矛盾のまま扱い、他者との違いを尊重しながらも協働し、関係性の中に独自の力を見出すことができます。その姿勢は、まさに次世代の成熟のあり方そのものです。

私たちが今直面している課題は、単なるスキルの習得や知識の増加ではありません。むしろ問われているのは、「どのように世界を見ているか」「どのような構造で自分を定義しているか」という、思考の土台そのものを刷新する勇気です。

社会と深くつながりながら、自分らしさを再構築する力。それこそが、第5次元への移行に必要な資質であり、現代を生き抜くための新しい成熟のかたちなのです。

大人になるとは、単に年齢を重ねることではありません。精神的成熟とは、自己の思考様式に気づき、それを意図的に書き換える能力を育てることにほかなりません。

コメント