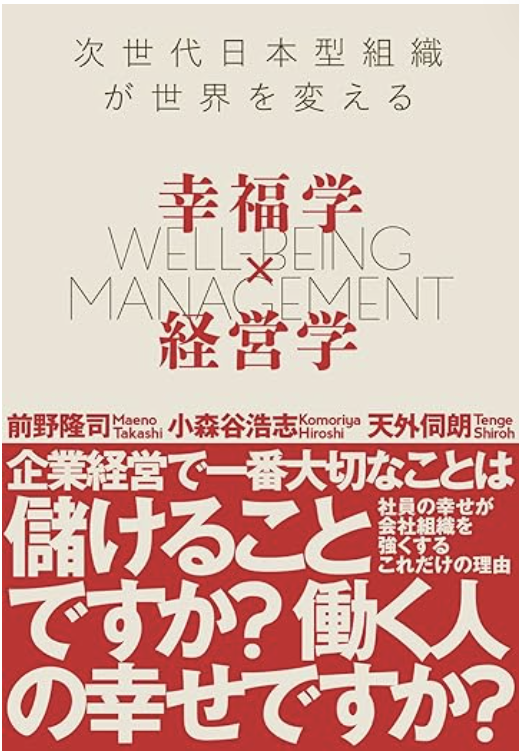

幸福学×経営学 次世代日本型組織が世界を変える

前野隆司, 小森谷浩志, 天外伺朗

内外出版社

幸福学×経営学 次世代日本型組織が世界を変える(前野隆司, 小森谷浩志, 天外伺朗)の要約

社員の幸福と企業の業績は決して対立するものではなく、むしろ密接に結びついています。幸福度の高い社員は、創造性や生産性が高く、欠勤や離職も少ない傾向にあり、企業にとって大きな力となります。本書『幸福学×経営学 次世代日本型組織が世界を変える』では、「社員の幸せ」「働きがい」「社会貢献」を経営の柱とするホワイト企業の事例を通じて、人間性を重視した経営の価値を論理的かつ実践的に示しています。

幸福企業に共通する3つの因子

「やってみよう!」(自己実現と成長)「ありがとう!」(つながりと感謝)「なんとかなる!」(前向きと楽観)「ありのままに!」(独立と自分らしさ)──この幸せの4つの因子すべてを完璧に満たすことは簡単ではありませんが、4つともある程度バランスよく育てていったほうが、全体として幸福度が高まりやすいのは間違いないでしょう。(前野隆司)

会社の経営で一番大事なことは、社員全員を幸福にすることなのか、それとも利益を確保することなのか──。これは一見、どちらか一方を選ばなければならないように思える問いですが、果たして本当にそうなのでしょうか?経営の現場においては、売上や利益といった数値目標が重視される傾向があります。しかし、そこで働く「人」の状態が軽視された経営は、長期的に見れば必ずどこかで歪みが生じます。

では、社員の幸せと企業の業績は本当にトレードオフの関係にあるのでしょうか?幸福学×経営学 次世代日本型組織が世界を変えるはその問いに対し、明確な視点を提示しています。

前野徹氏、小森谷浩志氏、天外伺朗氏の3人は、2014年に「ホワイト企業大賞」を立ち上げて以来、10年以上にわたり、「社員の幸せ」「働きがい」「社会貢献」という3つの価値を経営の柱に据えた企業を発掘し、表彰する活動を続けてきました。彼らの視点は一貫しており、人間らしさを大切にした経営、つまり「人間性経営」の実現を目指しています。

本書は、その活動の集大成とも言えるものであり、読者とともに、これからの時代における経営の本質とは何かを掘り下げていく構成になっています。

とりわけ本書は、「幸福」というキーワードを軸に、「働くこと=幸せ」と自然に感じられる経営の在り方を探求しています。これは単なる精神論ではなく、科学的根拠に基づく経営理論へのアプローチです。ここで言う幸福とは、刹那的な快楽ではなく、身体的・精神的・社会的に良好な状態を指すものであり、ウェルビーイングの概念に極めて近いものです。

ウェルビーイング(Well-being)とは、文字通り「well=よい」「being=状態」という語から成り、人が健やかに存在している状態全般を意味します。企業がこの視点を経営に取り入れることで、社員はより自律的かつ健全に働くことが可能となり、その積み重ねが組織全体の持続性と創造性を高めていく──本書はそうした未来志向の経営観に立脚しています。

著者らは、これまでの研究を通じて、人間の幸福には一定のメカニズムが存在すると主張しています。具体的には、「やってみよう(自己実現と挑戦)」「ありがとう(人間関係と感謝)」「なんとかなる(楽観性と前向きな思考)」「ありのままに(自己受容と内面的な安定)」という、いわゆる「幸せの4因子」を満たすことが、幸福感を高めるうえで非常に有効であると明らかにしています。

この幸福のメカニズムを企業経営に応用することで、社員が内発的にモチベーションを持ち、主体的に行動できる組織文化を醸成することが可能になります。結果として、それが組織全体の創造性や生産性を高め、ひいては業績向上に直結する──。本書は、こうした一連の因果関係を理論と実例の両面から丁寧に解き明かしています。

さらに、ホワイト企業のあり方を考えるうえで重要なのが、「いきいき」「のびのび」「すくすく」という3つの心理的因子です。これらは、社員が自らの幸福を実感しながら働けているかどうかを測る指標でもあります。

まず「いきいき」因子は、仕事を通じて日々の充実感や誇り、喜びを感じている状態を指します。具体的には、「この会社で働くことに喜びを感じている」「今の仕事に誇りを持っている」「休日明けの出勤が楽しみ」「毎日が仕事を通して充実している」といった実感があるかどうかです。

続いて「のびのび」因子は、職場環境の心理的安全性や人間関係の質に関する指標です。「会社から大切にされていると感じる」「努力や資質が正当に評価されている」「自由に発言できる風土がある」「一緒に働く仲間に感謝している」といった状態が該当します。

そして「すくすく」因子は、社員が自らの成長実感を得られているかに関わるものです。「能力を発揮できる」「チャレンジできる環境がある」「目指す姿に近づいている」「人として成長していると感じる」といった自己認識が含まれます。

この3つの因子が満たされている企業は、社員のエンゲージメントが高く、組織としての活力にも満ちています。社員の主観的な幸福度が高まると、それが行動に表れ、企業文化や成果にもポジティブな影響を及ぼします。

経営学の問題点を幸福学が解決する!

幸福度の高い社員ほど、創造性が高く、仕事の効率も高く、求められた以上の働きやソーシャルサポート(困っている同僚などへの手助けや食事に誘うなど物質的・心理的支援)を惜しまない。欠勤率や離職率は低く、上司や顧客から高い評価を受ける傾向がある

実際、幸福度の高い社員は、そうでない社員に比べて創造性が3倍高いという調査結果もあります。さらに、欠勤が少なく、離職率も低く、仕事のパフォーマンスが高い。そして周囲へのサポートを惜しまず、職場全体に好循環を生み出していきます。つまり、幸せな社員は、企業にとって何よりの戦力であり、経営資源でもあるのです。

しかしながら、現代の経営が抱える課題も無視できません。本書では、経営学がもたらした3つの病についても言及されています。

・手法病 手法が目的化し、数値化だけが優先される。

・計画病 計画ばかりが重視され、実行や人の感情が置き去りになる。

・分離病 組織内のつながりが失われ、孤立や対立を生み出す。

これらは、経営が人間不在のものになってしまったときに表面化する症状です。成果を出すために社員の心を無視した結果、企業が内部から崩れていく──それがブラック企業という形で現れてしまうのです。

本書が提案する「これからの経営学」には、ホワイト企業から得られた4つのヒントが示されています。

・自覚 自分自身を深く見つめ、感情や欲求、内側の声に丁寧に耳を澄ませること。

・共鳴 使命感に基づき、他者との共感を超えて「同苦」を分かち合える仲間としての関係を築くこと。

・小欲 利益を目的ではなく結果として受け入れ、そこに執着しすぎない姿勢を持つこと。

・畏敬 自分という存在を、自然や社会、歴史の中で謙虚に捉え直すこと。

4つのヒントはは経営の根本を「人間」に引き戻す視点であり、管理ではなく関係性によって組織を動かしていこうとする意思の表れでもあります。

そして、この「幸せの経営」がもたらす影響は、決して社内にとどまるものではありません。 エール大学のニコラス・クリスタキス教授──ソーシャルネットワーク研究の世界的な権威によれば、幸せには「伝染する力」があります。

ひとりの幸せが、その人のまわりにいる人々に波のように広がっていく。そして、さらにその先の人たちにも影響を与えていく。これは科学的にも実証されている事実です。 つまり、社員が本当に幸せを感じながら働いている会社は、自然とその空気が社内全体に伝わり、職場の雰囲気そのものが前向きになります。そうした明るく健やかな職場で生まれる商品やサービスには、きっとその温たかさが宿るはずです。

そして、その心地よさや誠実さは、お客様にも伝わる。そしてやがて、その先の社会にも静かに波及していくのです。 幸せな人が、また別の誰かの幸せを育てていく。そんな連鎖が、日々の仕事の中から生まれていく。これこそが、これからの経営が目指すべき姿なのだと思います。

実際に、本書では印象的なホワイト企業の実例として、西精工株式会社、ぜんち共済株式会社、そしてアップライジングなどが紹介されています。

西精工は徳島県の製造業で、「人生最後の日まで出社したい」と思われる職場を目指し、社員を家族のように大切にする大家族主義的な経営を実践しています。

ぜんち共済は東京都の保険会社で、「社長はいてもいなくても同じ」と言われるほどフラットで風通しの良い組織を築いており、上下関係に縛られない働き方を実現しています。

そして中古タイヤ専門店を展開するアップライジングでは、「人間力経営」を掲げ、社員一人ひとりの人間的な成長を企業の成長と結びつけるユニークな取り組みが行われています。

これら3社に共通しているのは、社員の幸せを軸にした経営姿勢が、結果として持続的な業績や社会的信頼へとつながっている点です。働く人の幸福が、組織全体のエネルギーと成果に直結することを、実例として力強く示しています。

合理性を最優先に据える経営には、一定の即効性があることは否定できません。短期的な成果や効率向上という観点では、明確なメリットも存在します。ただし、その過程で人が疲弊し、関係性が損なわれ、組織から人が離れていくようであれば、その経営は中長期的に持続可能とは言い難いでしょう。

一方で、社員の幸福を中心に据えた経営は、成果が現れるまでに時間を要するかもしれません。しかしながら、その取り組みは、組織の信頼を育み、文化を醸成し、結果として安定した業績にもつながっていきます。

短期の効率よりも、中長期の信頼と持続性に軸を置いた経営が、今後の企業にとって現実的かつ合理的な選択肢であることは、さまざまな事例や研究からも裏付けられつつあります。 社員の幸福と企業の成長は、対立するものではありません。むしろ、それらは相互に作用し合う関係にあります。社会や組織を取り巻く環境が大きく変化する今、企業はこの関係性を前提とした経営に転換していくことが求められているといえるでしょう。

コメント