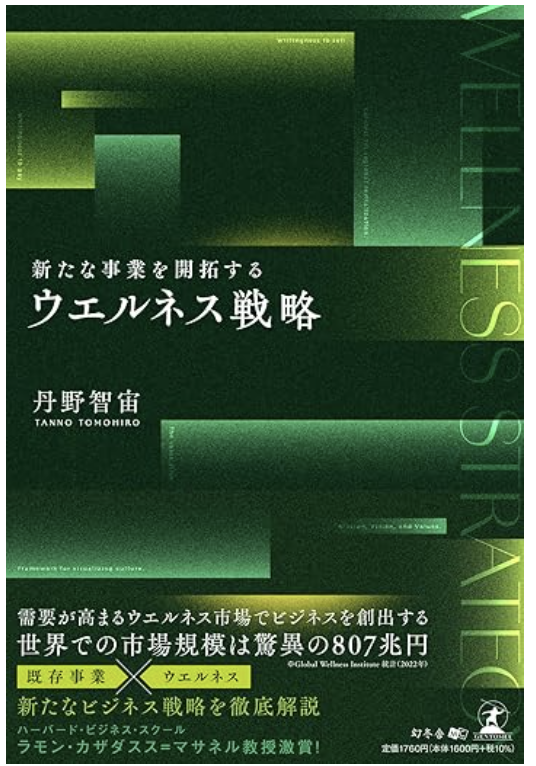

新たな事業を開拓する ウエルネス戦略

丹野智宙

幻冬舎

新たな事業を開拓する ウエルネス戦略(丹野智宙)の要約

ウエルネスは、病気の予防を超えて、心身と社会の調和を図るライフスタイルの最適化を目指す考え方です。丹野智宙氏は、青森でのウエルネスホテル事例を通じて、医療・食・自然・アートを融合した「複合性×一貫性」の戦略を提唱し、顧客と従業員の意味づけを高める価値設計を基盤に、地方創生と幸福度の向上を両立する経営モデルを示しています。

成長するウエルネス市場とは

重要なのは、今あるビジネスのなかに、 どのようにウエルネスの要素を取り入れるかという視点です。(丹野智宙)

「ウエルネス」と聞くと、「健康」や「フィットネス」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本来のウエルネスとは、単なる病気の予防や身体的健康にとどまらず、精神的・社会的にも満たされた状態を目指す「総合的なライフスタイルの最適化」を意味します。

グローバル・ウェルネス・インスティテュート(GWI)は、ウエルネスを「総合的な健康状態につながる活動、選択、ライフスタイルの積極的な追求」と定義しています。 食事、運動、睡眠だけでなく、人とのつながりや自然との触れ合い、住宅や旅行、メンタルケア、美容、スパといった要素まで含まれ、その市場規模は世界全体で約807兆円に上るとされ、成長産業として注目を集めています。

日本国内においても、ウエルネス市場規模は2020年時点で約16兆円に達しており、2030年には約25兆円規模に成長すると予測されています。

日本には、和食や温泉、森林浴、禅といったウエルネスを支える資源が豊富に存在します。医療制度では対応しきれない領域にも目を向け、たとえば病院がコンビニを運営したり、介護事業者がITやAIを活用して家事代行サービスを提供したりする新たな試みも、ウエルネス事業の一環と捉えることができます。

ウエルネス事業が注目される理由は、その需要の高さに加えて、関わる領域が極めて広範にわたる点にあると新たな事業を開拓する ウエルネス戦略のなかで、丹野智宙氏は指摘します。

著者の丹野氏は青森市出身の実業家で、一般社団法人慈恵会・社会福祉法人敬仁会の理事長などを務めています。介護現場での実務経験をもとに経営改革に取り組み、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)のOPM(オーナー・プレジデント・マネジメント)プログラムを修了しました。医療・福祉分野のM&Aや地域資源を活かしたウエルネス事業を推進し、「ウエルネス戦略」のスペシャリストとして持続可能な社会づくりに貢献しています。

本書では、同氏がHBSで得た理論と実践的な学びを、青森で初めてとなるウエルネス特化型ホテルの立ち上げにどう活かしたのか、その過程と戦略的思考が描かれています。

ウエルネスは「輝くようにいきいきとした状態」を意味し、ヘルスケアやウエルビーイングと密接に関係しています。ヘルスケアは病気の予防や改善を目的とした手段であり、ウエルビーイングは身体的・精神的・社会的に満たされた状態を示します。ウエルネスは、これらを包括する実践的なアプローチといえます。

特に高齢化やストレス社会が進む日本では、ウエルネスは単なるブームにとどまらず、持続可能な社会づくりの中核を担う概念として期待されています。

地方に目を向けると、温泉、無農薬・発酵食品、古民家、自然環境など、ウエルネスに直結する資源が多く存在します。これらをウエルネスの視点で再構成すれば、観光や医療・介護の枠を超えた新たなビジネスの創出につながります。

ウエルネスは、人口減少社会に対抗する「戦略的選択肢」として、地方創生のカギを握る存在でもあります。 従来はモノを提供していた企業が、心身のバランスを整えるサービスへと軸足を移す動きが加速しています。

製造業においては自然素材や環境配慮を取り入れた設計が、顧客の安心と満足を生み出し、サービス業では従業員の働きやすさを追求する姿勢そのものが企業価値に直結します。こうした取り組みは、ウエルネスという「機会」に着目した結果生まれる、戦略的な選択肢と言えます。

鍵となるのは「学習の文化」です。多くの組織では、危機をきっかけに変化や改善が進みますが、それは受動的な学びに過ぎません。ウエルネス戦略においては、ポジティブな機会を捉え、自ら学び変革を起こす文化を育むことが、持続的に価値を生み出す組織の出発点となります。

青森駅前の再開発プロジェクトでは、丹野氏が地元資源を活かした「ウエルネスホテル」を立ち上げ、地域に新たな価値を生み出しました。健康的な食事、睡眠改善を意識した客室、温泉や森林浴プログラムを組み合わせた宿泊体験は、観光客だけでなく、地元住民からも支持を集めています。 ウエルネスの概念は、これまでの医療や健康食品の枠を超え、メンタルヘルス、睡眠改善、スパ、リラクゼーションといった分野にまで広がっています。

さらに本書では、このブログでもお馴染みのMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、そして「集合天才」という考え方の重要性も語られています。ひとりの天才ではなく、多様な専門性を持つ人たちが集まり、互いに摩擦を起こしながらも前に進んでいく。その過程は決してなめらかではありません。

時にやけどを負うような失敗もあるでしょう。しかし、その痛みを共有しながら共通の方向を目指すプロセスこそが、まさにウエルネスそのものなのです。

価値スティックには、「WTP」と「WTS」という二つの視点があります。上端にあるのが「支払い意思額(Willingness to Pay: WTP)」です。顧客が「これくらいなら払ってもいい」と思える最大の金額を示し、製品やサービスをより良く提供できればWTPは上昇します。

一方、下端にあるのが「売却意思額(Willingness to Sell: WTS)」です。従業員にとっては「この条件なら働いてもいい」と思える最低報酬であり、仕事内容が魅力的になればWTSは下がり、負担が大きければ上がります。

このWTPとWTSの差、すなわちスティックの長さが、企業が創造する「価値」になります。方法はシンプルです。WTPを上げるか、WTSを下げるか。戦略はシンプルであるほど成果を生むのです。 一見すると価格や報酬の話に見えますが、実は両者には共通点があります。それは意味を軸に設計されているという点です。

顧客にとって「支払う意味」が明確であればWTPは高まり、従業員やサプライヤーにとって「働く意味」が実感できればWTSは下がるのです。 この2つが有機的に結びついたとき、ホテルは単なる商業施設を超えて、「人を幸せにする場所」へと進化します。そこには、ウエルネス戦略の本質である人の心と暮らしを豊かにする視点が息づいているのです。

企業に求められるウエルネス戦略

私が目指すウエルネス戦略は、この「複合性」と「一貫性」を高次元で融合させることで、他社には模倣できないポジションを築き、顧客・従業員・地域社会に対して長期的に持続可能な価値を提供し続けるものです。

ウエルネス戦略において重要なのは、「複合性」と「一貫性」の両立だと著者は指摘します。医療、食、運動、睡眠、自然、アートなど、さまざまな領域を横断的に結びつけつつ、企業や地域が掲げる価値観やビジョンと矛盾しない軸を保ち続けることが、顧客からの信頼とブランドの持続性を生み出します。これは、顧客・従業員・地域社会に対して、長期的かつ持続可能な価値を提供し続けることにつながります。

ウエルネス戦略を成功させるには、地域との共創が不可欠です。青森での事例では、地元企業や農家、アーティストなどがプロジェクトに参加し、「地域資源の価値再定義」と「持続可能な収益モデルの構築」が実現されました。

このような戦略は、全国の地方都市にも応用可能です。自然、文化、医療、食といった地域資源を整理・再定義し、地元のプレイヤーと連携体制を築くことが求められます。観光客と地元住民の双方に価値を届ける仕組みを丁寧に設計・実行することで、地方においても競争力のあるビジネスが成立します。

ウエルネス戦略の目的は、単なる収益化ではなく、地域の暮らしそのものを豊かにし、幸福度や誇りを高めることにあります。 本質的な価値提供と地域との共創という2つの軸を基盤とした、持続的な取り組みこそが真に有効なウエルネス戦略といえるでしょう。これは単なる健康ビジネスではなく、地域資源を再定義し、生活者の幸福度を高めながら、持続可能なビジネスへとつなげていく新たな経営戦略です。

なかでも「ウエルネスツーリズム」は、食、瞑想、自然療法などを融合した体験型サービスとして注目されており、国内外で成功事例が増えています。ウエルネスを戦略として位置づけることで、長期的に安定した財務的リターンを生み出す可能性が高まり、日本が誇る文化資産と組み合わせることで、インバウンドビジネスのさらなる多様化と付加価値の創出が期待されます。

この戦略は、健康志向の高まりという普遍的なニーズに根ざしており、人材採用、ブランド戦略、マーケティングの面でも明確な優位性を持ちます。医療、食、運動、睡眠、アート、自然体験などを複合的に組み合わせた「統合された選択肢」は、持続可能で模倣されにくい競争優位を築く要素となります。

また、ウエルネスはと人生戦略にも活用できます。家族や友人との時間、健康診断、学び直し、趣味の時間、人間関係、自然との触れ合い。これらを「なんとなく」過ごすのではなく、意図を持って計画し、点検し、必要に応じて軌道修正していくこと。それが、人生における戦略思考の実践です。

あなた自身のウエルネスが、家族を、仲間を、社会全体をも健やかにしていく源泉になります。だからこそ、自分の戦略を描くという行為は、同時に社会貢献でもあるのです。ウエルネスライフという人生戦略。それは、自分自身を主語にしながらも、他者とともに未来を育む視点を持った、とても人間的な営みなのだ。

これからは、自分自身の幸福と健康を、自らの手で設計し、守り、育てていく時代です。社会的成功や業績だけでなく、心身の安定や人間関係の豊かさも、すべて戦略の対象となる――そのような価値観への転換を目指してほしいと強く願っています。 そして重要なのは、それが自分だけの問題ではないということです。

あなた自身のウエルネスが、家族を、仲間を、さらには社会全体をも健やかにしていく源泉になります。だからこそ、自分の戦略を描くという行為は、同時に社会貢献でもあるのです。 ウエルネスライフという人生戦略。それは、自分自身を主語にしながらも、他者とともに未来を育む視点を持った、とても人間的な営みなのだと著者は指摘します。

著者の丹野氏が青森で実践したケースは、ハーバード流の理論と地方の実情を融合させた、非常に希少な成功モデルです。日本各地に眠る「和の資源」も、ウエルネスというレンズを通すことで、新たな価値と可能性を持ちはじめます。今こそ、地方創生の手段として、ウエルネス戦略の本質を学び、実践に移すときです。

コメント