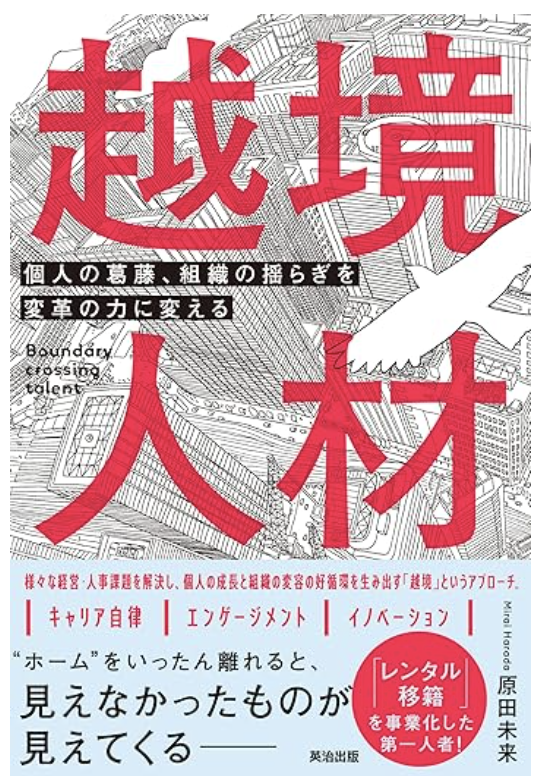

越境人材――個人の葛藤、組織の揺らぎを変革の力に変える

原田未来

英治出版

越境人材――個人の葛藤、組織の揺らぎを変革の力に変える(原田未来)の要約

越境は、不確実性が高まる時代において、個人の成長と組織変革の双方を促す実践的な働き方として定着しつつあります。社外で得た経験を自分の価値観へ統合し、元の組織へ持ち帰って融合させるプロセスが本質であり、個人の視野拡大や内面的変化を引き起こします。また、越境者を中心に小さなイノベーションが生まれ、組織風土にも新しい刺激が広がります。企業間レンタル移籍のような制度を通じて、多様な視点を持つ人材が循環することで、企業文化は刷新され、イノベーションの土壌が育まれます

組織を活性化する越境人材とは?

越境とは「今いる場所から外に出て、学ぶこと」を指します。この「越境」という営みが、個人が働く意味を見出すきっかけとなり、会社に変化をもたらす機会になることがわかってきました。個人のためだけでも、会社のためだけでもない。むしろ、相互に影響を与え合うことによって変化が生じていくのです。 (原田未来)

不確実性が高まる現代において、「越境」という新しい働き方が大きな注目を集めています。企業の枠を超えて活動することで得られる学びや成長を、個人と組織の変革に活かしていくアプローチとして「越境」は、今や単なる流行ではなく、実践的なキャリア形成の手段として定着しつつあります。

株式会社ローンディールの創業者の原田未来氏は、越境人材――個人の葛藤、組織の揺らぎを変革の力に変えるの中で、越境という行為を通じた内面的な変化と、それがもたらす組織全体への波及効果についてまとめています。

単に外の世界で経験を積むだけではなく、その経験を自分の中で熟成させ、深く自分の価値観や思考に落とし込み、元いた場所へ戻ってから融合させていくプロセスこそが越境の本質であり、その価値を最大限に引き出す鍵だといえます。

労働人口の減少、生成AIの進化といった社会環境の急速な変化により、これまでの延長線上にあるスキルや制度だけでは、個人も組織も変化に対応しきれなくなっています。

こうした状況において、外の世界との接点を持ち、新しい視点や経験を取り込むことで、働き方やキャリアの選択肢が広がり、自律的なキャリア形成が可能になるのです。

また、自分自身の成長や社会への貢献を見つめ直す契機ともなり、単なるスキル習得を超えて、価値観の再構築が促される点にも注目すべきです。

越境は、単なる副業や転職とは異なり、ホームである会社に在籍したまま他の組織やフィールドに一時的に身を置くという点が特徴です。この仕組みによって、会社を辞めることなく、個人のリスク許容度に応じて柔軟なチャレンジが可能になります。

起業家でもフリーランスでもない、新しい人材像として「越境人材」は注目されており、既存の枠にとらわれない働き方を実現しています。自社にいながら社外の文脈と接点を持つことで、個人のキャリアは多層化し、組織にとっても新しい価値創出の機会が増えていきます。

また、越境のプロセスを通じて得られる気づきや経験は、個人の成長を促すだけでなく、組織内に新しい風を取り込む触媒としても機能します。例えば、スタートアップのスピード感と大企業の経営資源といった、性質の異なるものが融合することで、新たな価値を生み出す現象が生まれます。

こうした異文化の接触や交流から生まれる変化は、これからの企業変革の中心になると考えられています。 こうした越境を組織として戦略的に活かすためには、まず越境人材の発掘が欠かせません。部署内に埋もれている熱意のある人材を、小さなプロジェクトの立ち上げや社内公募、他部署との交流などを通じて可視化し、手を挙げやすい仕組みを整えることが求められます。

さらに、越境先で得た熱を冷ましてしまわないように、社内に戻った際の、適切なマネジメントも重要です。越境者が孤立しないよう、同じ経験を持つ仲間との対話の場を設けたり、上司や同僚が理解を深める体制や評価制度を整えることが、心理的安全性の確保につながります。これによって、越境者が持ち帰った知見や感覚が、組織内に自然と染み込み、日常の行動変容へとつながっていくのです。

越境によって、イノベーションが起こる理由

越境をすることで、社外にある多様なやり方・考え方・価値観に出会います。これは融合のための材料をたくさん持つということです。しかし、融合させる過程では、摩擦や反発が生じることが少なくありません。その障壁を乗り越えて新しいものを生み出していく必要があります。

越境によって育まれるリーダーシップには、使命感を持って行動する力、共感を通じて他者を巻き込む力、不確実な状況下でも意思決定する力、そして多様な価値観を融合し新しい価値を生む力という四つの特徴があります。

これらは一朝一夕で身につくものではなく、越境という未知との遭遇の中で試行錯誤を重ね、小さな成功体験を積み重ねることによって少しずつ育まれていくのです。実際の現場では、こうしたリーダーシップが周囲に良い影響を与え、波及効果が組織文化そのものの刷新へとつながることも少なくありません。

このプロセスの中で、個人は自らの強みや価値に気づき、既存の知識やスキルの枠を超えて新たな知を獲得していきます。やりたいことがあるから越境するのではなく、越境の中で多様な経験を積み重ねることで、やりたいことと出会う確率が高まり、やがてそれが「原体験」として自身のキャリアの軸になっていくのです。行動の先にしかビジョンは見えてこない、という逆説的な真理が、越境には込められています。

原田氏が着想を得た「企業間レンタル移籍プラットフォーム」は、サッカーにおけるレンタル移籍の仕組みを企業の人材育成に応用したもので、NTTグループやトヨタグループといった大手企業にも導入されています。この制度を通じて、越境者は実践的な経験を積むことができ、帰属意識を保ちつつも新たな視点を獲得することが可能になります。

成功事例として紹介されるのが、日産自動車における「NISSANネジマル」の取り組みです。これは、越境者が廃部品をアップサイクルして、動物をモチーフにしたグッズ化したもので、メディアにも取り上げられ、大きな反響を呼んだと言います。越境者が、ベンチャーで獲得した行動力を通じてイノベーションを起こせることをこのケースが証明しています。

著者が考える越境の活かし方には、大きく3つの要素があります。まず1つ目は、「越境による個人の成長を最大化すること」です。新しい環境に身を置き、これまでの常識が通用しない現場で試行錯誤を重ねることで、個人の内面に変化が起こり、視野や価値観が大きく広がります。

次に2つ目は、「越境者を起点に小さなイノベーションを生むこと」です。個人が得た学びや発見が、行動の変化となって組織に波及し、プロジェクトの進め方や関係構築の在り方に新風を吹き込みます。

そして3つ目が、「イノベーションが生まれる組織風土を醸成すること」です。越境を通じて生まれる変化が継続的に組織内に共有され、コミュニティが形成されることで、越境が特別な取り組みではなく、当たり前の選択肢となっていきます。

ここで重要となるのが、融合する力だと著者は指摘します。越境者が社外で得たスキルやマインド、視点を、そのまま組織に持ち込もうとすれば、どうしても反発や摩擦が起こりがちです。一方で、組織が従来のスタイルを変えようとしなければ、せっかくの越境経験も活かされません。

だからこそ、双方が歩み寄り、変化を受け入れながら、異なるもの同士をつなぎ合わせていくことが必要になります。この融合のプロセスこそが、組織を巻き込む力の源泉であり、変革の連鎖を引き起こす起点になるのです。

さらに、越境経験はエンゲージメントの向上にも寄与します。社外で得た経験を通じて、自分の強みや成長機会を客観的に捉え直すことができるため、自社における価値や役割に対する理解が深まります。そして、越境者が組織内で自らの学びを共有することで、周囲のメンバーも新たな視点を得ていきます。

その結果、自分自身のキャリアに対する意識も変わり、次のチャレンジに向けた意欲が醸成されていきます。 こうした循環は、コミュニティによってさらに強化されます。越境者同士がつながりを持ち、経験や気づきを共有することで、越境の価値がより多くの人に広がります。

そして、経験者が同期や後輩に越境を勧め、少しずつ「自分も越境してみようかな」という空気が生まれてくるのです。このような自発的な広がりが生まれることで、組織全体の風土が変わっていきます。 越境によって得た学びや視点は、日常の業務や会議の場、後輩への声かけなど、具体的な行動に反映されます。

その積み重ねがやがて企業文化となり、最終的には越境が「特別な制度」ではなく「日常の選択肢」として根付くことになります。多くの社員が「自分も何かを変えられる」という感覚を持つことで、イノベーションの発生確率は格段に高まっていくのです。

越境者を受け入れることの意義は、単に人材を確保することにとどまりません。多様な働き方の選択肢を提示し、「新しい人材との出会い」「組織への刺激」「関係人口の増加」といった副次的な価値を見据えながら取り組むことで、組織風土そのものを刷新し、持続可能なイノベーションの基盤を築くことができるのです。

ベンチャー企業の経営者の視点に立てば、越境人材の存在は非常に大きな意味を持ちます。特に、創業フェーズや成長ステージにおいて直面する課題の多くは、経営管理、法務、財務といった領域に集中しがちです。しかし、そうした分野に精通した人材は社内に十分に揃っていないのが現状であり、事業のスピードと裏付けとなる基盤整備との間にギャップが生まれやすくなります。

まさにそのタイミングで、大企業での実務経験と専門性を持つ人材が越境してきてくれれば、ベンチャーにとってはこれ以上ない後押しになります。 CFOとして財務戦略を描ける人材、内部統制やコンプライアンスを整える法務担当、または上場準備に不可欠な組織設計や管理体制の構築に携われる人材——こうした役割を担える人が期間限定でもチームに加わることで、IPOへの道のりは確実に現実味を帯びてきます。

単なるマンパワーの補完ではなく、ベンチャーがこれまで培ってきたスピード感と、大企業で鍛えられた制度的知見や視点とが交差し、新たな経営判断の質を引き上げてくれるのです。

その結果、単独では辿りつけなかった意思決定や仕組みづくりが実現し、創業者や経営陣がより本質的な課題に集中できるようになります。また、越境者にとっても、少人数で動く組織の中で意思決定に直接関与する経験は、自己成長の機会となり、本業に戻った際にも大きな視座を持つことができます。

このように、越境はベンチャー側にとって即効性のある支援であると同時に、送り出す企業にとっても人材育成の一環となる、極めて戦略的な取り組みです。大企業がそのような視点で越境を位置づけることができれば、社会全体としての人材循環が加速し、日本経済に新しい風が吹き込まれるのではないでしょうか。

コメント