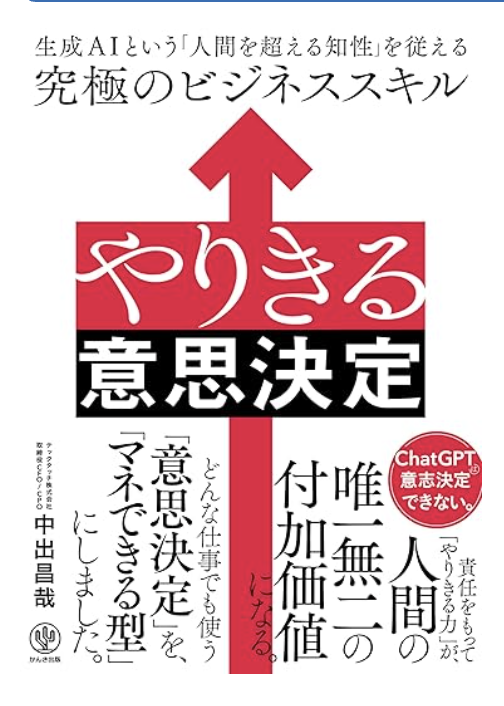

やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル

中出昌哉

かんき出版

やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル(中出昌哉)の要約

生成AIが進化する中で、人間の価値は「意思決定」と「やりきる力」に集約されつつあります。本書『やりきる意思決定』では、課題を構造化し、重要課題を見極め、組織の方向性を揃え、小さな実験を重ねる4Aモデルが紹介され、AIでは代替できない人間の判断力の重要性が説かれています。変化の時代を生き抜くためには、選択の理由を持ち、行動し続ける力こそが武器になるのです。

AI時代に意思決定が重要な理由

生成AI時代には「意思決定」が、人間の唯一無二の付加価値になる。(中出昌哉)

どれだけ努力しても結果が出ない──そんな感覚を抱えながら働いているビジネスパーソンは少なくありません。情報を集め、フレームワークを学び、ツールも導入している。それでも成果が出ない。周囲には明らかに結果を出している人がいる。この差は、どこから生まれているのでしょうか。

本書やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキルの著者・中出昌哉氏は、その問いに対して明確な答えを提示しています。 中出氏は、テックタッチ株式会社にて取締役CFO/CPOを務め、AI戦略・プロダクト戦略・財務のすべてを統括しています。

また、AIを活用した新規事業開発専門組織「AI Central」の事業責任者として、現場での実装と経営の橋渡しを担っており、実務と思想の両面からAIと向き合う数少ない存在です。

本書で中出氏が強調しているのは、生成AIの登場によって、情報処理・分析・選択肢の提示という領域において、人間がすでに優位性を失いつつあるという現実です。AIはもはや膨大なデータを瞬時に処理し、最適なパターンを導き出し、驚くほど的確な提案をしてくれます。知識やスピードにおいて、人間は太刀打ちできません。

しかし同時に、生成AIの限界もはっきりと見えています。 AIはデータを分析し、洞察を提供し、選択肢を示すことはできますが、最終的な判断──特に不確実性が高く、トレードオフを伴う複雑な状況での判断は、人間にしかできない領域なのです。

そして、生成AIの能力が向上すればするほど、「何を選ぶか」よりも「なぜそれを選ぶのか」という判断基準の構築と、それに基づいた意思決定・行動が、人間の最も価値ある貢献になると中出氏は語ります。

それは単なるロジックの問題ではありません。 信念、倫理、長期視点、組織文化、そして誰の何を大切にするかという価値観──こうした文脈は、どれほどAIが発展しても完全に“演算”できるものではありません。

だからこそ、「意思決定し、行動する力」は、これからの時代において人間の唯一無二の付加価値になっていくと中出氏は本書で繰り返し指摘しているのです。

やりきる意思決定とは、ただ選ぶことではありません。 選んだあとに起こる不確実性、困難、外部からの批判や迷い。それらすべてを引き受けながら、「自分が決めた」と言える状態を貫くことです。AIはそこまで人間に代わってはくれません。

むしろ、AIが提示する“優れた選択肢”があまりにも明晰であるがゆえに、最終判断の重みはこれまで以上に人間側にのしかかるのです。

意思決定能力のためのフレームワーク4Aモデル

生成AIは人間のディスカッション相手にはなれるものの、意思決定をする存在ではありません。よって、人間の底力・差別化できる能力は、根源的な考える力、すなわち「意思決定能力」になる。

では、どうすればこの意思決定能力を鍛えられるのでしょうか。 著者は本書で、意思決定のプロセスを4つの「A」で表現しています。以下の4Aモデルに沿って、自らの意思決定力を高めていく手法が具体的に提示されています。

① 課題の全体像把握(Analyze)─無数の課題を可視化し構造化する方法

② 重要課題の選別(Assess)─本質的課題を見極める選択方法

③ 組織のベクトル統一(Align)─全員の力を一つの方向に向ける方法

④ 小さな実験(Act)─仮説から実践へと橋渡しする方法。

①Analyze(課題の全体像把握)

最初に求められるのは、目の前の問題に飛びつくのではなく、背景にある構造的な要因まで視野を広げて捉える力です。課題を四則演算のようにシンプルな構造に分解することで、何が因果関係をつくっているのかを整理できます。

3CやPESTといった基本フレームワークを使いながら、顧客インタビューなど定性的な情報も加味することで、多角的な視点が生まれます。

ここで忘れてはならないのが、「分解は目的ではなく手段である」という点です。細かく分解すること自体が自己目的化すると、本質からズレてしまいます。目指すべきは、インパクトの大きい打ち手を見極めること。そのためには、分解結果が行動に落とし込めるかどうかを常に自問しながら進める必要があります。

②Assess(重要課題の選別)

次のステップは、洗い出された課題の中から「本当に取り組むべきもの」を選び抜くことです。すべての課題に手を出すのではなく、2〜3件、多くても数件に絞る判断が求められます。場合によっては、最も重要な1つにすべてのリソースを集中させるという決断も必要になります。

その選定において有効なのが、「期待値思考」です。課題の効果(インパクト)、解決できそうな確度(実現可能性)、いつ結果が出るか(時間軸)の3つの観点で評価し、優先順位をつけていきます。

製品開発の現場で使われる「RICEフレームワーク」も、この期待値の考え方を実践するうえで非常に参考になります。 RICEは以下の4要素から構成されています。

・Reach・・・影響を与えるユーザー数

・Impact・・・ユーザー体験やビジネス成果への影響度

・Confidence・・・見積もりや仮説に対する確信度

・Effort・・・実行に必要な人・時間・コスト

この4つをもとに優先順位をつけるRICEのロジックは、製品開発に限らず、あらゆるビジネス課題の評価にも応用が可能です。フレームワークを理解することで、再現性のある意思決定ができるようになります。

また、選定の際には「顧客起点」の視点も欠かせません。組織の都合だけで課題を決めるのではなく、実際の顧客がどこに価値を感じているか、何に困っているのかを深く掘り下げる必要があります。単なるアンケートや表層的な意見だけでなく、行動の背景にある感情や状況に目を向けることが重要です。

そのためには、デプスインタビューなどの手法を活用し、顧客のジャーニー全体を丁寧に追うことが有効です。誰に話を聞くか(インタビュー対象の選定)も重要で、利用シーンや環境、無意識の行動までを捉えることで、表には出てこない本質的な課題に近づくことができます。

加えて、「複数の仮説を持つ」という姿勢も大切です。仮説は一つに絞り込まず、難易度や時間軸が異なる3つ程度の課題を並行して持っておくことで、柔軟に対応できます。

たとえば、すぐに取り組める短期的な改善と、中長期的に取り組む構造的な課題を併せ持つことで、リスクを分散しながらチームのモチベーションも維持できます。単に「絞る」だけでなく、「構造的に組み立てる」ことが、実践的な課題選定には欠かせません。

③Align(組織のベクトル統一)

重要な課題を選び出したら、今度はそれに向けて関係者全員のベクトルを揃えるフェーズに入ります。目標を明文化し、必要に応じてPOC(概念実証)やPMF(プロダクト・マーケット・フィット)の形で具体化します。ここでは単なる情報共有にとどまらず、繰り返し目的を言語化し、フィードバックのループを設けることが大切です。

方向性が揃っていなければ、どれだけ優れた課題設定も成果には結びつきません。特に、変化の速い環境では「朝令暮改」を前提とした柔軟な姿勢が求められます。

④Act(小さな実験)

最後のステップは、思考を現場で試し、実行を通じて学ぶプロセスです。最初から完璧を狙うのではなく、MVP(Minimum Viable Product)で市場に出し、反応を見ながら学びと改善を繰り返す。そのスピードこそが成果への鍵になります。机上の空論では何も動きません。小さな一歩を素早く踏み出し、仮説を検証しながら調整していく──この「実験的な姿勢」が、実行力を支える土台です。

実際、私のまわりで成果を上げている起業家の多くは、完璧を目指すよりも、小さな実験を重ねながらビジネスを前進させています。特にスタートアップのように限られた資源の中では、精度よりもスピード、計画よりも実行が求められます。やってみて、うまくいかなければすぐに軌道修正する。その柔軟性こそが、成長の角度を決定づけているのです。

ただし、柔軟性だけでは不十分です。特に複雑で時間のかかる課題には、ある種の粘り強さが必要になります。ここで重要なのは、「がむしゃらな粘り」ではなく、「変化を取り入れながら粘る力」です。状況が変われば、やり方も変える。視点をずらせば、解決策も見えてくる。そのバランスを取りながら前進し続ける姿勢が、現代のビジネスには欠かせません。

私自身も、様々な現場でこの両立に苦しんできました。あらかじめすべてを整えてから動こうとすれば、一歩も進めなくなってしまう。だからこそ、「まず動いてみる」「試しながら学ぶ」というアプローチを意識的に取り入れてきました。

私の周囲の経営者たちも、起業家のマインドセットにおいて最も大切なのは「諦めない力」だと口を揃えます。継続しながら学び、改善し、また挑戦する──そのサイクルを回し続けられるかどうかが、成功を左右しているのです。

著者の考え方は、私がiU(情報経営イノベーション専門職大学)で学生に教えている、起業家向けのマインドセットやフレームワークの活用法とも重なっています。実際に行動しながら意思決定力を鍛えていくプロセスこそが、変化の激しい時代を生き抜く力になると、あらためて実感しました。

今、AIが日常に入り込み、判断の一部を肩代わりする時代において、人間に求められるのは「決める力」と「やりきる力」です。意思決定力は、もはや知的能力の一部ではなく、行動に直結する武器です。そしてそれは、テクノロジーに奪われるものではなく、人間にしか持てない本質的な強みなのです。

コメント