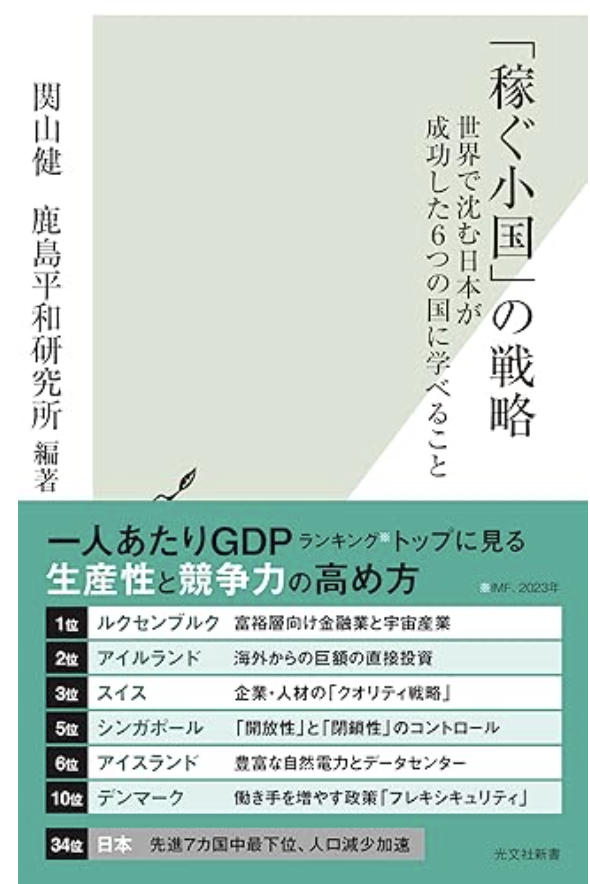

「稼ぐ小国」の戦略~世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること~

関山健、鹿島平和研究所

光文社

「稼ぐ小国」の戦略~世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること~ (関山健、鹿島平和研究所)の要約

かつて世界トップクラスの一人あたりGDPを誇った日本は、長年の停滞により国際的な地位を低下させています。一方で、ルクセンブルクなどの成長している小国は明確な産業戦略や人材育成、国際開放を通じて成長を遂げています。日本も今こそ成長を恐れず、持続可能な社会のビジョンを描き、未来に希望を持てる国へと再設計する必要があります。

高い一人あたりGDPを実現している小国の戦略

高い一人あたりGDPを実現している小国には、そのガバナンス、政策方針、教育や人材育成、ビジネス環境などに共通した特徴が見出される。そうした特徴があるからこそ、これらの国々は、国土や人口の規模が小さいながらも、一人あたりGDPの世界最上位に名を連ねているのだ。(関山健)

かつて世界でも有数の経済大国として一目置かれていた日本は、いまや「成長を止めた国」として世界の中でその存在感を薄めています。1990年代半ばには「一人あたりGDP」で世界トップ3に位置していた日本が、2023年にはG7で最下位、IMFの統計によれば世界34位にまで後退しているという事実は、単なる数値の変動にとどまらず、30年以上続く構造的な停滞を象徴しています。

隣国の韓国にも追い抜かれ、今後も順位が下がり続けるという予測は、日本の未来に対して決して楽観視できない現実を突きつけています。

「稼ぐ小国」の戦略~世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること~では、ルクセンブルク、アイルランド、スイス、シンガポール、アイスランド、デンマークといった、いずれも人口が1000万人未満でありながら、高い経済力と生活水準を誇る6つの国が取り上げられています。

これらの国々に共通しているのは、限られた資源や小規模な国土という制約を跳ね返す強靭な戦略思考と、それを支える柔軟かつ機動的な政策運営です。従来型の経済モデルが通用しない中で、彼らは果敢に経済の高付加価値化を進め、イノベーションを軸に国家の競争力を強化してきました。

日本にとって、最大のペインはこの経済の再設計が未だに果たせていないという現実です。多くの企業や自治体がいまだに旧来の成功体験に依存し、構造転換への意思決定が遅れています。大規模な金融緩和や財政出動による短期的な景気刺激策は、根本的な生産性向上や産業の新陳代謝を促す力にはなり得ません。

成長力を回復させるためには、国家としての明確なビジョンと戦略、市場メカニズムを正常に機能させる制度改革、そして経済の屋台骨となる人材と産業の質的な転換が不可欠です。

たとえば、アイルランドは欧米との間に築いた資金循環構造を活かし、1995年から2007年にかけて年平均6.8%という高成長を遂げ、「ケルトの虎」と呼ばれるに至りました。法人税の低さだけではなく、アメリカのデジタルサービス輸出の中継地点として再輸出拠点の役割を果たし、製薬やデータ産業などで外国資本を惹きつけています。これにより2021年の一人あたりGDPは10万ドルを超え、世界第2位という高水準に到達しました。グローバル資本との接続と高付加価値化を両立させるその経済構造は、日本にも多くの示唆を与えます。

ルクセンブルクもまた、人口や国土の小ささを補う形で、EUの一員として国際的な存在感を発揮しつつ、高いGDPを実現している国です。EU平均を100とした場合、同国の一人あたりGDPは239という圧倒的な数値に達しています。金融業やフィンテック、宇宙産業などの先進分野に注力する一方、公共交通機関の無料化といった都市政策にも積極的で、経済成長と生活の質の向上を同時に追求しています。

政府主導のインキュベーター支援やスタートアップ育成も進んでおり、新たな技術と国外資金を呼び込む仕組みが制度として定着しています。こうした政策の特徴は、単発ではなく長期的なビジョンに基づいたパッケージ型で運営されていることにあります。

デンマークも成長戦略において示唆に富む国の一つです。高負担高福祉国家として知られる同国は、経済的な繁栄と個人の幸福を両立させている点が特筆されます。たとえば、フルタイムの労働時間は週37時間と短く、午後4時台に帰宅ラッシュが始まり、金曜には午後3時台に仕事を終える文化が定着しています。有給休暇も年5〜6週間が完全に消化され、夏には3週間の長期休暇を取ることが一般的です。

一方で、所得税は平均して4割、高所得者では6割近くに達し、消費税も25%と高水準ですが、その代わりに医療費はすべて無料、大学院までの教育費も無償であり、学生には生活費の給付もあります。誰でも子どもを保育施設に預けることができ、保育の質も非常に高いとされています。

また、公的・私的な年金制度も整備されており、高齢期の生活に対する不安が少ない社会が実現されています。 こうした仕組みが、国民の安心感と生活の質を高め、国連の世界幸福度ランキングにおいては調査開始以来常にトップ3に入り続けている要因ともなっています。

さらに、デンマークはデザイン力にも優れており、美意識と創造性が日常生活や産業の中に深く根付いています。 これらの社会的・文化的土台の上に築かれた成長戦略も注目に値します。

柔軟な労働市場と高い教育水準に支えられた労働生産性の高さに加え、第1にできるだけ多くの人を働かせるという包括的な就労促進政策、第2に人材の質を高める教育とスキル形成、第3に人材が競争力のある企業で力を発揮できる環境、第4にイノベーションを生み出す組織文化、そして第5に長期的視点と先見性を持った政策運営が挙げられます。 これらすべてが、有機的に連携しながら国全体の競争力と国民の幸福度を高い水準で維持しているのです。

日本は小国を見習い、何をすべきか?

①明確な戦略、イノベーション環境の整備

②高度人材、リスキリング

③海外からの人材と投資

これら6つの小国から日本が学ぶべきことは明白です。アイルランドやデンマークなどの小国に共通する成功の要因、すなわち明確な産業戦略と成長志向の政府、高度人材の育成と柔軟な労働市場、国際資本や人材に対する積極的な開放姿勢は、どれも今の日本に欠けているか、あるいは十分に活かされていないものばかりです。

日本は、かつて一人あたりGDPで世界トップを争っていた時代から長い低迷を経験しましたが、それは人口規模の問題だけではなく、政策運営の姿勢と意思決定のスピード、そして未来に向けたビジョンの不在によるものです。

今こそ、日本は内向き志向を乗り越え、外部との接続を強化し、新たなイノベーションの創出に取り組むべきです。職業訓練やリスキリングを通じて人材の競争力を高め、海外の投資や人材を受け入れる柔軟な体制を整備すること。短期的な景気刺激に頼らず、産業構造と制度そのものを見直すこと。政府は断片的な対応ではなく、長期的な国家ビジョンの下で一貫した政策パッケージを推進すべきです。

経済成長を追い求めることは、単なる数字の達成ではありません。それは社会の持続性と国民の豊かさを守るための基盤づくりに他なりません。

私が最も共感したのが、関山氏の以下の言葉です。日本がこれ以上貧しくならないためには、今の現状を認識し、そこから脱却することです。

「経済成長など追い求めず、今までどおりに暮らしていければ、それでいいではないか」と思う向きもあろう。たしかに、競争に身を置くのは辛く、慣れ親しんだ仕事の仕方を変えるのも面倒だ。変化などせずに暮らせるなら、幸せかもしれない。しかし、世界の国々が経済成長して賃金や物価が上がっていくなか、日本だけが成長を止める。

世界が変化していくなかで、私たち日本だけが変わらなくてよいと考えることは、現状を維持しているつもりであっても、実際には相対的な衰退を選んでいることと同じです。生活水準の向上や社会インフラの維持、教育や医療の質を守っていくためには、経済の基盤となる成長が不可欠であり、それを軽視することは、未来の世代に対する責任を放棄することにほかなりません。

真の豊かさとは、ただ今の暮らしを守ることではありません。将来にわたってその豊かさを持続させるための仕組みや制度を築くことであり、そうした視点こそがいまの日本には必要です。

持続可能な社会のビジョンを明確に描き、その実現に向けて恐れずに一歩を踏み出すこと。それこそが、変化の時代における日本の進むべき道だと思います。イノベーションを起こす仕組みを強化し、強い産業に人材をシフトすることが求められています。

経済成長は、単に他国との競争に勝つための手段ではありません。国民一人ひとりが希望を持ち、自らの未来を思い描ける社会を実現するための道具でもあります。だからこそ、成長を止めず、社会全体の可能性を広げていく必要があります。

私たちは、今こそ日本の進路をもう一度見つめ直すべきです。内向きではなく外に開かれた視点を持ち、短期的な安心に甘んじるのではなく、長期的な繁栄を見据えて行動することが求められています。 変化を恐れず、挑戦から逃げず、未来に向かって歩みを進めていく。そのような姿勢があってこそ、日本は再び世界の中で確かな存在感を取り戻すことができるのです。

コメント