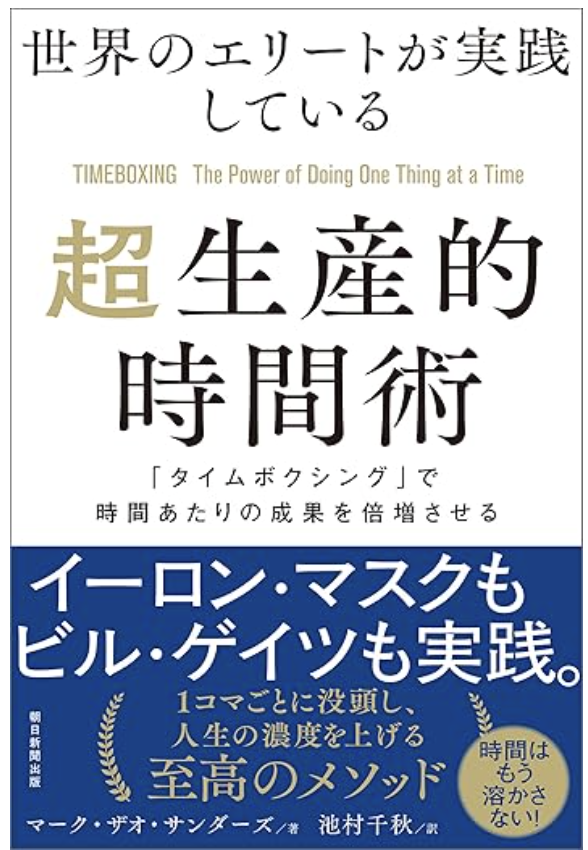

世界のエリートが実践している超生産的時間術 「タイムボクシング」で時間あたりの成果を倍増させる

マーク・ザオ・サンダーズ

朝日新聞出版

世界のエリートが実践している超生産的時間術 「タイムボクシング」で時間あたりの成果を倍増させる (マーク・ザオ・サンダーズ)の要約

多くの人は時間が足りないのではなく、時間の扱い方を知らないだけです。マーク・ザオ・サンダーズ氏の『タイムボクシング』は、限られた時間で成果を最大化する方法を「計画・実行・習慣化」の3段階で解説しています。あらかじめ決めた時間枠でタスクを終えることで集中力が高まり、1日15分の計画が生産性を大きく変えると説きます。タイムボクシングは、思考と行動を結び、時間を自分の味方にする人生の設計図なのです。

生産性を高めるタイムボクシングとは?

本書ではタイムボクシングを次のような方法論および思考様式と定義したい。1日の活動が始まって集中を妨げられる前に、その日にすべきことを決める。ひとつひとつの課題に取り組む時間をスケジュール表に指定する。その課題をいつ始めて、いつ終わりにするかも明記する。その際、ひとつの時間帯にはひとつの活動だけをおこなうものとする。そして、個々の課題では、完璧を目指すのではなく、許容できるレベルに到達することを目指す。(マーク・ザオ・サンダーズ)

気がつけば、あっという間に1日が過ぎてしまう──そんな経験は誰しもあるはずです。朝は意気込んで1日を始めたのに、気づけばメール対応に追われ、ミーティングに飲み込まれ、SNSの通知に気を取られ、本当にやりたかったことに手がつけられないまま日が暮れていく。

やるべきことは山のようにあるのに、前に進んでいる実感が持てない。そんな焦燥感と無力感に包まれた日々を、私たちは何度となく繰り返しています。 多くの人は、時間が足りないのではなく、時間を「どう扱うか」を知らないだけなのです。

問題は、忙しさの中に紛れてしまう小さな意思決定の積み重ね。やるべきことの優先順位を曖昧にし、ただ予定に流され、時間に追われる。結果、思考も行動も断片的になり、創造性が削がれ、生産性は著しく低下してしまいます。

では、どうすれば限られた時間の中で最大限の成果を生み出せるのでしょうか。その答えの一つとして、世界のエリートたちが実践している「タイムボクシング」という手法が注目されています。

マーク・ザオ・サンダーズの世界のエリートが実践している超生産的時間術 「タイムボクシング」で時間あたりの成果を倍増させるは、このタイムボクシングというメソッドを「計画する」、「実行する」、「自分のものにする」という3ステップで体系的に紹介した一冊です。タイムボクシングとは、あらかじめ決めた時間枠(タイムボックス)の中にタスクを割り当て、その枠の中で完了させることを目指す時間管理術です。

時間単位で成果を最大化することを目的とし、イーロン・マスクやビル・ゲイツといった世界的リーダーたちもこの手法を活用しているとされています。 この方法の魅力は、シンプルでありながら極めて本質的である点です。

人は無限に時間があると錯覚すると、行動が鈍化します。しかし、制限時間を設けることで集中力が高まり、意思決定も加速されます。タイムボクシングは、まさにその「時間の有限性」を活用して成果を引き出す方法なのです。

著者はまず、「1日15分の計画時間」を1日の最重要活動として位置づけています。多くの人が見過ごしがちなこの短い準備こそが、その日の生産性と充実度を根本から左右すると説いています。前夜あるいは朝の静かな時間に、自身のタスクリストを見直し、それぞれに適切な時間枠を割り当てる。そのシンプルな行為が、残りの15時間の質を決定づけるのです。

私自身も毎朝、わずかな時間を使ってその日の優先順位を明確にし、何にどれだけ時間をかけるのかを設計しています。こうした「時間の見える化」によって、タスクに追われる感覚は薄れ、自分の意志で1日を動かしている実感が得られます。1日をデザインする力は、わずか15分の思考から生まれる。この小さな習慣が、時間と成果の質を着実に引き上げてくれるのです。

「やるべきことリスト」は、ただの備忘録ではありません。これは、思考の断片を一時的に脳の外に預ける「作業記憶の拡張装置」です。現代のように情報が洪水のように押し寄せる時代においては、記憶に頼るよりも、信頼できる外部システムに依存することのほうがはるかに合理的です。

タスクが発生するすべての起点──仕事、家庭、会議、アイデア、メールなど──を意識し、それをもれなくリストに落とし込む。このプロセスが整えば、実行漏れは激減し、行動の精度は格段に高まります。 ただし、リストは単なる“やりたいことの羅列”にとどまっていては意味がありません。

そこから、本当にやるべきことを選び取り、タイムボックスという「行動の器」に落とし込んでいくことが重要です。つまり、「リスト」と「スケジュール」の連携こそが、タイムボクシングの核であり、この両輪が機能することで行動が計画通りに進むようになるのです。

タイムボクシングを習慣化しよう!

タイムボクシングを実践することで、 無駄に費やしていた時間を、いくつかの重要な活動──有益な外国語を学んだり、錆びついていたスキルを磨き直したり、ずっと必要だとわかっていた技能を習得したり、長く放置していた庭の手入れをしたり、疎遠になっていた人との関係を修復したり──に費やせるようになる。理想的な週末や休暇を過ごせるようにもなるだろう。

実行フェーズに入ると、さらに細やかな配慮が求められます。タスクは大小さまざまな粒度で存在していますが、著者はこれを15分、30分、60分という3つのサイズに分類することを勧めています。朝の高集中時間帯には大きなタスクから取り組み、午後の低集中帯には軽めのタスクをあてがう。こうした時間帯ごとの「認知リズム」を考慮することにより、タイムボクシングの効果は飛躍的に高まります。

また、実行中には“余計なことを考えない”ことが求められます。取りかかる前に迷わない。設定した時間枠を疑わない。思考の摩擦を最小化し、最初のアクションをただ淡々と実行する。これこそが、先延ばしの誘惑に打ち勝つための最も実践的なマインドセットです。 課題をこなす中で進捗が停滞した場合の対処法も明快です。

著者は「クオリティを下げる」「スコープを縮小する」「時間を延長する」「コストを追加する」「根本的な見直しを行う」という5つの選択肢を提示しています。これらの調整術をあらかじめ用意しておくことで、予期せぬ障害に対しても柔軟に対応できるのです。

そして、何よりも重要なのは、タイムボクシングを一時的なテクニックとしてではなく、長期的な「習慣」として育てていくことです。ここで鍵となるのが、B・J・フォッグが提唱した「フォッグ行動モデル」です。行動が継続するためには、モチベーション、能力、そしてきっかけが揃っている必要があります。(B・J・フォッグの関連記事)

タイムボクシングは、既存のスケジューリング習慣に自然に結びつけやすいため、この3要素を満たしやすい特性があります。 また、タイムボクシングを実践する際は、予定を詰め込みすぎないことも大切です。

意図的に「バッファ時間(余白)」を設けることで、予期せぬ出来事への対応力が生まれ、行動のリズムも整います。回復と集中の波を意識的に設計することで、タスクの効率も持続性も向上するのです。 振り返りもまた、タイムボクシングの根幹をなす要素です。

1日の終わりに、実行したタスクの進捗や時間配分をレビューすることで、自分の思考と行動に対するメタ認知が高まり、翌日の計画精度が格段に向上します。この反復こそが、生産性を継続的に高める仕組みの核心なのです。

集中力の向上、先延ばしの防止、優先順位の明確化、ストレスの軽減──タイムボクシングがもたらす効果は多岐にわたります。とくに、現代のように情報とタスクにあふれた時代においては、自分自身の「時間の使い方」を明確にデザインできる人が、最終的に人生の主導権を握るのです。

タイムボクシングは、単なる時間術ではありません。それは、自分の思考と行動を結びつけ、1日1日の質を高めるための人生の設計図なのです。

コメント