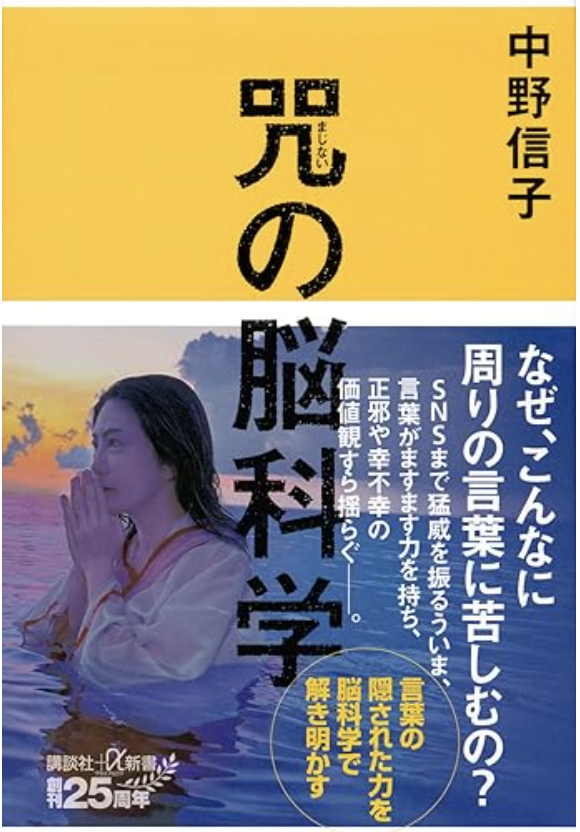

咒(まじない)の脳科学

中野信子

講談社

咒(まじない)の脳科学 (中野信子)の要約

言葉は単なる道具ではなく、私たちの思考や感情、行動に深く影響を与える“咒”であると考えられます。ポジティブな言葉は幸福感を生み出し、ネガティブな言葉はストレスを引き起こします。自己暗示は脳に直接働きかけ、現実の捉え方や体調にも影響を及ぼします。SNSでの炎上やルッキズムも、言葉の力と快楽追求の心理によるものです。だからこそ、言葉の力を正しく理解し、コントロールする力を身につけるべきです。

言葉が脳を変え、現実をつくる——“咒”に支配される私たち

咒とは、人類の願望が言葉や儀式などというかたちになって堆積したその集団を支配する思考体系のことを指すのであり、私たちはその構造の中から脱け出して、完全に独立した一個体として生きることは不可能な生物なのである。 (中野信子)

私たちが日常的に使う「言葉」には、単なるコミュニケーションツール以上の力が秘められています。文字や言葉そのものが“咒”であり、私たちの世界は咒によって形作られていると考えるのも、決して突飛なことではありません。

古代の人々は、言葉に不思議な力があることを直感的に理解し、祈りや呪文、儀式などを通してその力を活用してきました。現代においても、その影響は脳科学の観点から証明されつつあります。 近年の研究では、言葉が私たちの思考や感情、さらには身体の反応にまで影響を及ぼすことが明らかになっています。

たとえば、ポジティブな言葉に触れると、脳内ではセロトニンやドーパミンといった幸福感を生み出す神経伝達物質が分泌されます。これはポジティブ思考が心と体に良い影響を与える根拠のひとつでもあります。一方で、ネガティブな言葉に繰り返し触れると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が促進され、心身に悪影響を及ぼすこともわかっています。

まさに、言葉は脳に直接働きかける「見えない刺激」と言えるのです。 私たちの生活には、言葉による“咒”の影響が至るところに潜んでいます。朝起きて最初に見るニュースの見出し、通勤途中に耳にする会話、職場での上司からのフィードバック、SNSで目にする投稿、そして自分自身に対して無意識に繰り返している内なる言葉。これらすべてが脳に作用し、現実の捉え方や日々の行動にまで影響を与えています。

とりわけ、自分自身にかける言葉――いわゆる内的対話の内容は、自己肯定感や行動力に直結する非常に強力な要素です。自分自身をどう語るかによって、人生の方向すら左右されるのです。 こうした言葉の力は、医療の現場でも実際に確認されています。

いわゆるプラシーボ効果やノーシーボ効果がその代表例です。プラシーボ効果とは、実際には薬理的な成分がない偽薬であっても、「効く」と信じて服用すると体調が改善する現象です。これは、ポジティブな暗示や言葉が脳に働きかけ、自己治癒力を引き出す結果とされています。

一方のノーシーボ効果は、反対に「副作用があるかもしれない」と伝えられたことで、実際には起こるはずのない症状を感じてしまう現象です。これはネガティブな言葉や思い込みによって、身体が不調を引き起こすことを意味します。言葉ひとつが身体の反応すら左右するという点で、これらの効果は「言葉の力が現実を変える」ことを科学的に裏付けている具体例と言えるでしょう。

人は貧しいから攻撃するのではなく、快楽のために攻撃する。コンプライアンス中毒は、各人の私的な、あるいは明文化されもせず公的でもないコミュニティの基準(日本では「空気」と呼ばれる)をルールとして、誰かをイケニエとして祭り上げたときに起こる。

人は貧しいから攻撃するのではなく、快楽のために他者を攻撃すると著者は言います。この視点は、現代社会におけるさまざまな現象を読み解く鍵となります。他者への攻撃や批判が脳内の快楽回路を活性化させるという事実は、SNS上での炎上や誹謗中傷の心理的背景を理解するうえで極めて重要です。 とりわけ、「正義感」や「道徳的な優越感」に基づく攻撃は、脳の報酬系と密接に結びついています。

いわゆる“コンプライアンス中毒”には、同調圧力と快楽追求という、人間の根源的な心理が深く関わっているのです。他者を攻撃することで、一時的に自分の苦痛を忘れ、快楽を得ようとする――こうした無意識の行動が、結果として社会全体を息苦しくさせているのかもしれません。

私たちの日常生活では、言葉による「咒」の影響が至るところに存在しています。朝起きて最初に読むニュースの見出し、通勤中に耳にする会話、職場での上司からのフィードバック、SNSで目にする投稿、そして自分自身に対して無意識のうちに繰り返す内的対話まで、すべてが私たちの脳に作用し、現実の認識や行動に影響を与えています。

このような言葉の”咒”は、個人の感情や健康にとどまらず、社会全体にも波及します。政治的なスローガン、広告のキャッチコピー、SNSで拡散される流行語など、繰り返される言葉は社会的な認知や価値観を形成し、時には集団的な行動を促します。人々の思考を少しずつ方向づけ、やがて社会の動向すら変えていく。言葉には、それほどの力が宿っているのです。

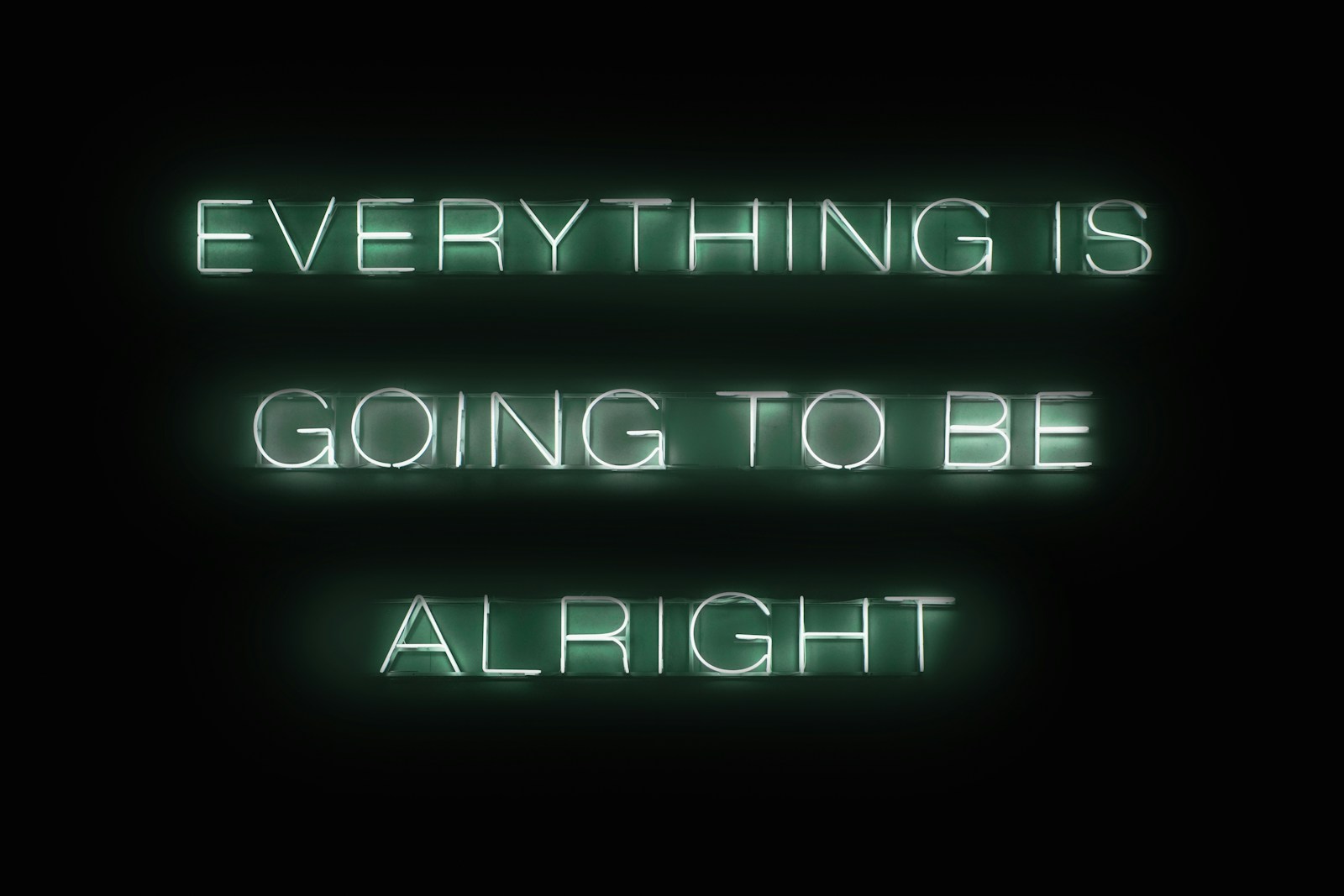

言葉の力を理解することは、より意識的に言葉を選び、使うきっかけになります。私たちが発する言葉は他者に影響を与えるだけでなく、自分自身にも跳ね返ってくることを忘れないようにすべきです。

ルッキズムや外見に左右されないために!

われわれは、目まぐるしく変わる基準の中にあって翻弄されながらも、人を容姿で判断することをやめようとするフシはない。おそらく、今後もやめることはできないだろう。

ルッキズムやボディ・シェイミングに対する批判は年々高まり、先進国においてはすでに“言ってはならないこと”としてタブー視されつつあります。しかし、「言葉にすることの禁止」が進む一方で、根本的な構造が変わっているとは言いがたく、むしろ内面化されることでルッキズムが強化される懸念もあります。

これは、単なる発言の抑制が問題の解決ではなく、その隠蔽につながる可能性を示しています。表面的な言説は控えられても、「清潔感」や「プロフェッショナルな印象」といった代替語が発達し、SNS上の数値化された評価や資本主義的な価値観と結びつくことで、ルッキズムは形を変えて生き残っているのです。

興味深いのは、外見が人の認知や行動に与える影響が科学的にも確認されている点です。筑波大学の研究では、筋肉質のアバターを使用した被験者は、通常体型のアバター使用時と比べて痛みの知覚が約16%低下するという結果が得られました。アバターの性別が本人と一致している場合には、その効果はさらに強まるといいます。

他にも、アバターの見た目によって重さの感じ方が変わったり、異性への接し方が変化するなどの研究結果が報告されており、私たちが抱く外見へのイメージやステレオタイプが行動に影響を与えていることがわかります。アインシュタインのアバターを使うことで課題成績が向上したという例もその一つです。

こうした知見は、ルッキズムが単なる社会的・倫理的な問題ではなく、私たちの脳の認知構造に深く根ざしていることを示しています。美や若さ、特定の体型は資本主義のもとで商品化され、私たちは無意識のうちにその価値観を内面化しています。 タブー化によって言葉が抑制されても、この深層構造が変わらなければ、ルッキズムの批判が十分に行われず、むしろ強化されてしまう可能性すらあります。

真の解決には、外見が認知や行動に及ぼす影響を科学的に理解し、それが社会・経済の仕組みの中でどう機能しているかを批判的に捉える視点が求められます。 多様な外見や身体性を尊重しつつ、それが個人の価値を決めるものではないという認識を社会に広めていくことが、ルッキズムの克服に向けた本質的なアプローチではないでしょうか。

実際、外見の魅力が対人関係で有利に働く傾向があることは広く認識されており、魅力度の高い人ほど他者から支援を受けやすく、その結果として自己肯定感が高まりやすいという指摘もあります。私たちは、意識しないとつい見た目で人を判断してしまいがちです。 だからこそ、外見には表れない価値を見つけ、それを評価し、伝えていく力が、今の私たちに求められているのです。その力こそが「知性」だと、著者は述べています。見た目に左右されず、正しい判断をすること――それが、私たちがより豊かに生きるための一歩なのかもしれません。

「現在の自分の言動をより子細に分析し、よりよくコントロールできた者が勝者になるのではないか」という著者の言葉が心に響きました。私は毎朝、理想の未来を実現するために「未来日記」を書いていますが、これからも自分自身にポジティブな言葉を意識して投げかけていきたいと思います。

コメント