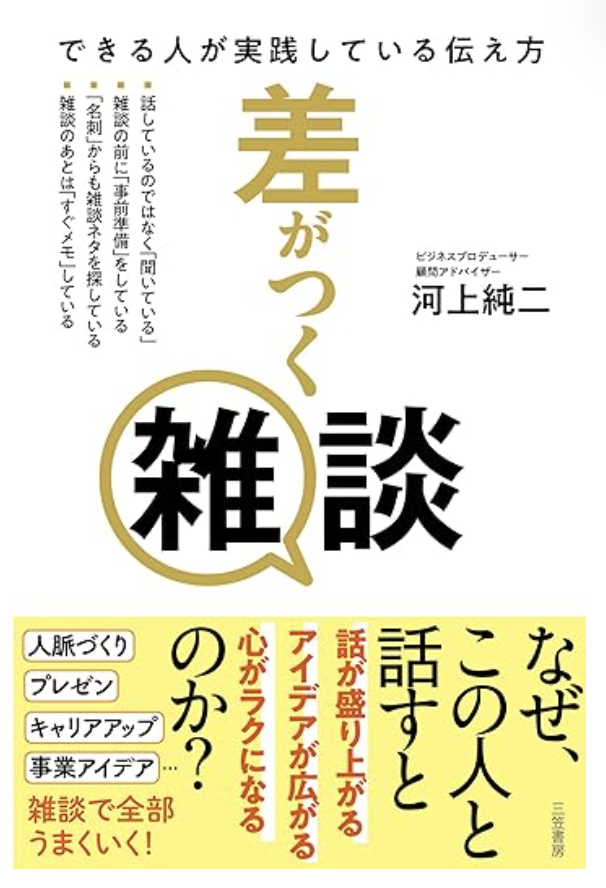

差がつく雑談: できる人が実践している伝え方

河上純二

三笠書房

差がつく雑談: できる人が実践している伝え方 (河上純二)の要約

河上純二氏は、名刺交換だけでは生まれない信頼や機会を、雑談によって育ててきた人物です。雑談を「心理的距離を縮め、関係を動かす技術」と捉え、型を学び場数を踏むことで人見知りを克服し、人脈を広げてきました。自分スイッチ・好感スイッチ、ギブの姿勢、縦横交流など、再現性ある実践法が本書には豊富に示されています。

人脈を広げてくれる?雑談の力とは

雑談は、人生に大きな差がつく「技術」である。だからこそ、誰もが磨く価値がある。(河上純二)

スタートアップのピッチ大会で河上純二氏とご一緒するたびに感じるのは、彼が発する何気ない一言が周囲の空気を驚くほど滑らかに変えてしまう点です。初対面の経営者や投資家の会話が弾まない時、彼の雑談が入ると参加者の肩の力が抜け、笑顔が生まれ、関係性が深まっていくことを何度も目撃しました。

コミュニケーションには、人と人の心理的な距離を、わずかな時間でふっと縮めてしまう不思議な力があります。河上さんは、その“距離を縮める術”をごく自然な形で使いこなす人です。肩に力を入れている相手が、彼と話すうちに少しずつ安心し、心を開いていくのです。

こうした雑談力こそ、河上氏が百貨店時代から丁寧に磨き続けてきた大切な武器です。そしてその積み重ねが、いま彼が15社のベンチャー企業の顧問として活躍し、理想的な働き方を実現するための確かな土台となっています。

名刺交換や形式的な挨拶だけでは何も起きません。しかし、彼は雑談を通じて相手の緊張を解き、関係を動かし、信頼を積み重ね、チャンスを引き寄せてきました。雑談がキャリアにどれほど影響を与えるかを、彼は実践で証明している数少ない人物です。

著者が定義する雑談は、単なるおしゃべりとはまったく異なります。気心の知れた仲間と笑い合う“おしゃべり”には深い目的はありませんが、雑談には明確な狙いがあります。相手との心理的距離を縮め、信頼を生み、関係を動かすための対話。たった数分のやり取りが、相手の態度や表情を変え、未来の選択肢を広げていくのです。

雑談の核心はそこにあります。 そして本書が優れているのは、雑談を精神論ではなく“再現性のある技術”として扱っている点です。雑談が苦手な人はセンスが足りないのではなく、単に“型”を知らないだけだという前提に立ち、極めて実践的で普遍性の高い手法が提示されます。

以前の河上氏は、いまの姿からは想像できないほど人見知りだったと言います。しかし彼はその性質を理由にコミュニケーションを避けるのではなく、むしろ弱点を観察し、聞き役に徹する姿勢を自らの武器へと転換していきました。相手が話しやすい空気をつくり、言葉を引き出す小さなきっかけを意図的につくり、場数を圧倒的に踏むことで雑談力を底上げしていったのです。

雑談は才能ではなく、反復によって磨かれる技術だという事実が、彼の歩みからは鮮明に読み取れます。

雑談が人脈を広げる。

磨かれた雑談は、必ず人脈を広げます。人は「自分の話に耳を傾けてくれる人」に警戒を解き、自然と心を開きます。そこに安心が生まれ、信頼が育ち、結果として紹介や機会が舞い込んできます。

雑談は派手に見えませんが、人生の分岐点をいくつも開いてくれるレバレッジとして機能します。著者の豊かな人脈も、決して裏技ではなく、この積み重ねの合理的な結果にほかなりません。

雑談が人生を動かす。そう言うと大げさに聞こえますが、著者のケースを見れば、それが非常に現実的なプロセスであることがわかります。「雑談をしているうちに信頼関係が生まれ、気づけば次の紹介につながっていった」──この連鎖が続くと、人脈は指数関数的に広がっていきます。

雑談は小さな行為ですが、その波及効果は驚くほど大きいのです。 著名人の中にも、雑談力をキャリアの武器として使いこなした例は多く見られます。ソフトバンクの孫正義氏が学生時代、わずか15分の面談でシャープの経営陣に発明品の採用を勝ち取った話は有名ですが、その背景にあったのは、技術説明だけではなく「相手の興味を瞬時につかむ雑談風の会話運び」でした。

形式ばった説明よりも、相手の心を動かす対話が成果を引き寄せたのです。 つまり雑談とは、単なる雑音でも、話題の埋め草でもありません。ビジネスを前に動かす潤滑油であり、チャンスの扉を開くカギでもあるのです。

「自分スイッチ」と「好感スイッチ」を活用しよう!

「自分スイッチ」と「好感スイッチ」で雑談の流れがつくる。

河上氏が語る「自分スイッチ」と「好感スイッチ」という2つの考え方は、雑談をただの会話ではなく、人とのつながりを紡ぐための技法として捉えるうえで非常に示唆深いものです。

自分スイッチとは、雑談に入る前の心の整え方であり、モチベーションを高める内的準備です。一方で好感スイッチは、穏やかな口調や丁寧な言葉、そして相手に安心感をもたらす柔らかな笑顔など、信頼関係の扉を開くための外的な振る舞いを指します。著者の日常を見ていると、この2つのスイッチがごく自然な形で働いていることに気づかされます。

彼は名刺のわずかな情報から会話の糸口を見つけたり、ビジネスマッチングの場で「1分間他人紹介」を通じて相手の魅力を形にしたり、必要な場では自らファシリテーター役を担ったりと、常に“ギブする姿勢”を軸に行動しています。これらの実践は、雑談を単なる雑音ではなく、相手との関係性を丁寧に育てる力へと変換していく行為そのものです。

そして、河上氏が大切にしているのが「縦横交流」という視点です。社内だけではなく、社外にも積極的に目を向けることで、会話の幅は驚くほど広がり、雑談の質が深まります。視野が広がるほど、相手の話を受け止める器も大きくなり、自分自身の発想も豊かに更新されていくからです。

私自身、広告会社に勤めていたころ、若い世代の経営者やインフルエンサー、そして日々発信を続けるブロガーの方々と交流する機会が多くありました。彼らの「まず与える」というギバーとしての姿勢や、淡々と書き続ける習慣に触れるうちに、私自身のアウトプットの質が大きく変わっていったことを今でも鮮明に覚えています。

自分の内側にあった固定観念が少しずつほぐれ、書くことがより自然な行為として日常に溶け込んでいきました。そして、その積み重ねがやがて書籍出版という形につながっていったのです。

こうした経験を振り返ると、河上氏が語る「縦横に広く交流することの大切さ」は、本当にその通りだと実感します。社内という近い世界だけでなく、自分とは異なる価値観に触れ続けることで、思考が柔らかくなり、会話に深みが生まれ、雑談そのものの質も確実に高まっていくのです。著者の考え方に、私が強く共感を覚える理由がまさにここにあります。

興味深いのは、雑談力を磨く手段として、著者が「AIとのディベート」を挙げていることです。相手の反応が即座に返ってくるため、問いの立て方や話題の膨らませ方が自然に鍛えられます。これは思考を整理する練習としても有効で、雑談のリズムを身につけるには最適な方法だと感じます。

雑談力が高まると、得られる情報の深さが明らかに変わります。人は安心できる相手にしか本音を語りません。雑談によって緊張がほぐれると、相手の価値観や背景、葛藤が自然と共有され、そこに新たなアイデアや発想の種が生まれます。その情報の質が、人脈形成や新規事業の着想、さらには仕事の成功率の向上へとつながっていくのです。

ビジネスの場では、しばしば、偶然の力が大きく働きます。私はこれまで多くの起業家やベンチャー企業と関わってきましたが、重要な意思決定の直前には、不思議なほど雑談の時間が存在していました。形式張った会議のなかでは見えなかった相手の価値観や本音が、その緩やかな会話の中でふっと表れてくるのです。

思い返してみると、私自身も大きな転機を迎えた場面の多くが、決して会議室の中ではありませんでした。たとえば、打ち合わせが終わり、エレベーターへ向かう短い移動時間。そのわずかな雑談の中で、相手の表情がやわらぎ、次のプロジェクトの話題が生まれ、そのまま新しい仕事につながっていく──こうした経験を何度もしてきました。

意図された交渉でも、戦略的な提案でもなく、ほんの一言二言の会話が新しい扉を開くことがあるのです。 雑談は軽やかに見えますが、実際には「関係が動き始める瞬間」をつくり出す力を持っています。そう考えると、偶然に見える出会いやチャンスも、実は雑談という柔らかなコミュニケーションが生み出した必然なのかもしれません。

雑談とは、一見すると軽やかな行為ですが、実際にはビジネスの基盤を支える非常に重要なスキルだと感じています。 河上氏は、このスキルを最も自然な形で自らの武器に変えてきた人物です。

人を動かすのではなく、人が動きたくなる関係をつくる。その入口に雑談があり、積み重ねられた会話が彼のキャリアを確かなものにしてきました。

差がつく雑談: できる人が実践している伝え方は、雑談がどれほど人生の選択肢を広げてくれるのかを、具体的なケーススタディを通じて客観的に示してくれる一冊です。雑談は運任せのコミュニケーションではなく、磨けば確実に成果が変わる技術であることが、本書を読むとよく理解できます。

人間関係の構築からキャリアの跳躍、アイデア創出まで、雑談がビジネスを動かす起点としてどれほど機能するかが、理論と実践の両面から整理されています。

本書が優れているのは、雑談を感覚的なスキルとして扱うのではなく、誰でも習得可能な技術として明晰に言語化している点です。読後には、なぜ雑談が成果につながるのか、その構造が論理的に腑に落ちます。雑談を武器にしたいビジネスパーソンにとって、まさに実務に直結する指南書だと感じました。

今回、河上純二氏から本書をご恵贈いただきました。

コメント