小さく分ければうまくいく: 「待ち時間」を宝に変える 身近な仕事改革のヒント

森本繁生

小さく分ければうまくいく(森本繁生)の要約

業務の複雑化と情報過多が常態化する現代において、「小さく分ける」という思考は、極めて有効な仕事術として機能します。森本繁生氏は、TOC(制約条件の理論)の実践を通じて、業務や課題を最小単位に分解することで、停滞を打破し成果を最大化できることを明らかにしました。改善の鍵は、ボトルネックの発見、作業の細分化、仕事の投入タイミングの再考、目標の分解、 心理的抵抗に向き合うという5原則にあります。

「小さく分ける」が効果的な理由

「小さく分ける」 たったこれだけで、これまでもやもやしていた問題がスッキリと解決し、手つかずだった課題が動き出し、行き詰まっていた状況を打破することができるのです。(森本繁生)

多くの人たちが、日々の業務や暮らしの中で、「忙しいのに成果が出にくい」「常に時間に追われて余裕がない」「やることが多すぎてどこから手をつけていいかわからない」といった課題を抱えています。効率化を目指してタスクをまとめて処理するものの、思ったように進まず、かえって疲弊してしまうという現象は、あらゆる職種や家庭で繰り返されています。

こうした現実に対して、森本繁生氏の小さく分ければうまくいく: 「待ち時間」を宝に変える 身近な仕事改革のヒントは、極めてシンプルかつ効果的な視点を提示しています。 本書が提案するのは、「まとめる」のではなく、「小さく分ける」ことです。

経営者でもあり、コンサルタントでもある著者は15年以上にわたり、制約条件の理論(TOC)の研究と実践に取り組んできました。その中で見えてきたのは、TOCの本質がうまく伝わらない背景に、理論を理論として語りすぎてしまうという問題があることでした。そこで本書では、専門用語を極力排し、誰にでも理解できる言葉で本質的な改善のエッセンスを伝える構成がとられています。

たとえば、飲食店におけるオーダーの出し方を考えてみます。最初にまとめてすべて注文してしまうと、厨房が一度に多くの処理を抱え込み、ミスや遅延が発生しやすくなります。しかし、注文を小分けにすることで、料理の提供はスムーズになり、店員の対応も丁寧になりやすく、顧客満足度も向上します。小さな工夫が、結果として店舗全体のサービス品質を底上げするという事例です。

家庭においても同様のことが言えます。週末に家事をまとめて片づけるのではなく、日常の中で小さく分けて取り組むことで、作業負荷の分散と心理的な余裕が生まれます。見た目の効率を優先するあまり、実は目に見えないムダが蓄積していることに気づきにくいものですが、行動を小さく分解することで、その無駄が明確になり、生活の質が向上していきます。

本書で紹介されている歯科クリニックの事例は、組織的な改善の可能性を示す象徴的なものです。このクリニックでは、駐車場の混雑が大きな課題となっていましたが、予約時間を15分単位で細かく分けるという方法を導入したことで、状況が一変しました。9時に2台、9時15分に1台、9時30分に2台と時間をずらして来院を調整することで、駐車スペースの回転がスムーズになり、待ち時間やクレームも解消されました。

興味深いのは、改善の影響が駐車場の問題にとどまらなかった点です。予約が分散されたことで受付業務やカルテの準備も効率化され、診療にゆとりが生まれました。その結果、保険外診療や予防治療の説明時間を確保できるようになり、診療単価が向上。最終的には、当初予定していた数百万円の駐車場増設が不要になり、投資ゼロで収益改善を実現したというのです。

このような例からも明らかなように、「小さく分ける」という行動は、特別な技術や大きな仕組みを必要とせず、既存のリソースの使い方を最適化するだけで成果をもたらす方法です。特定の業種に限らず、あらゆる組織やチーム、個人の仕事や暮らしの中に応用できる普遍的な考え方でもあります。

小さく分けるメソッドは、企業でも活用できる!

在庫を減らし、余計なものを減らせば、保管する倉庫も少なくなり、行動のスピードが上がって残業も減ります。余計な労力、保管場所、光熱費が減り、資源が有効に活用できるようになってきます。

現代のビジネス環境において、仕事の効率化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。本書の事例で実証されているように、余分なものを削減し、保管スペースを最適化することで、業務スピードの向上と残業時間の削減が実現できます。

実際、コロナ禍という厳しい環境の中であっても、ある年商10数億円規模の製造販売企業では、前年比で売上が1億円増加しました。それだけでも十分立派な成果ですが、特筆すべきはその中身です。売上から原価を差し引いた売上総利益、いわゆる粗利が、前年比で1億5000万円増加したのです。通常、売上が伸びれば原価も増えるため、利益の増加幅は売上より小さくなるのが一般的です。

しかしこのケースでは、利益の伸びの方が売上を上回るという、理想的な改善が実現されました。 この余剰利益により、企業は社員への還元も可能となり、組織全体の満足度とモチベーションの向上にもつながりました。利益は単なる数字ではなく、働く人の生活に直結する価値となって還元されていたのです。

さらに注目すべきは、この成果が長時間労働や残業によって得られたものではないという点です。むしろ、仕事の流れがスムーズになったことで、定時前に業務を終える社員が増え、私生活の充実という副次的なメリットも生まれていました。効率化による生産性向上と働きやすさの両立が、現実のものとして実現された事例です。 こうした成果を導くには、感覚に頼るのではなく、体系的なアプローチが必要です。

著者は仕事の詰まりを解消するシンプルな4ステップを紹介しています。

①自分の仕事を正直に見つめ直す(棚卸し)

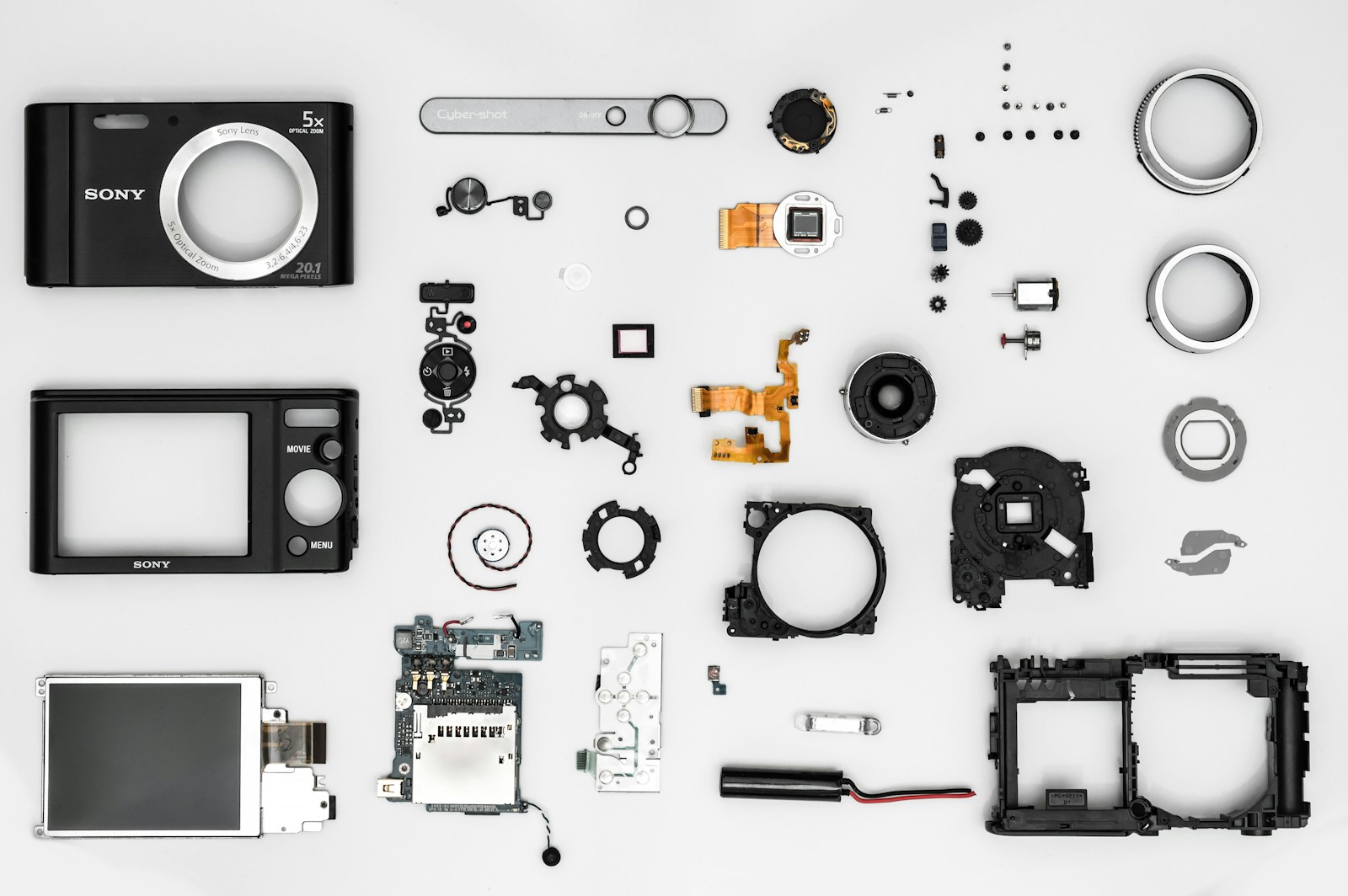

②仕事を細かく分解する(小さく分ける)

③本当に自分がやるべきかを考える(取捨選択)

④任せられる仕事は小さく分けて段階的に移譲する

まず、自分の業務を客観的に棚卸しし、感情的な判断を排除したうえで、現在抱えている仕事の量と内容を可視化します。そのうえで、大きなタスクを小さな単位に分解していきます。この作業によって、漠然とした不安が具体的な課題へと変わり、的確な対処が可能になります。

次に、それらの業務が本当に自分で行うべきものなのかを検証します。重要度と緊急度のマトリックスを活用し、真に自分が担うべき仕事を特定していきます。そして、他者に委ねられる業務については、小さな単位で段階的に移譲します。一度に大きな責任を渡すのではなく、相手の習熟度に応じて、徐々に範囲を広げていくことで、移譲は円滑に進みます。

目標設定においても、この「分けて考える」視点は欠かせません。まず、組織が何を実現しようとしているのかという“目的”を明確にします。次に、その目的によってどのような“成果物”が生まれるのかを定義します。そして、どの水準に達すれば“成功”とみなせるのか、具体的な評価基準を設定します。この3つの要素を整理することで、チーム全体の方向性が揃い、目指すべきゴールが共有されます。

この分解思考を実践する際には、5つの原則を意識することが効果的です。

①ボトルネックを見つける

業務の流れ全体を見渡し、最も詰まりやすい箇所=ボトルネックを見つけることです。ボトルの首のように、全体のパフォーマンスを制約しているポイントに着目します。

②作業を適切なサイズに分ける

集中力が保てる範囲内で、品質の確認もしやすく、対応が柔軟にできる作業量を設定します。

③業務の投入タイミングを設計

一気に仕事を詰め込むのではなく、適度な間隔で順次流すイメージです。成果や利益の高い業務から順に対応することで、流れが詰まりにくくなります。

④目標を小さく分解

障害・中間目標・行動という3つの観点から整理し、大きな目標と具体的な対策がきちんとつながっているかを常に確認します。

⑤心理的な抵抗感への対応

不安や恐れといった感情を否定せず、文字化して見える化します。チームで共有し、「本当に起こることなのか?」を冷静に検討することで、感情に振り回されず建設的な対応が可能になります。 これらの原則は、それぞれ独立しているようでいて、実際には密接に関係し合っています。統合的に取り組むことで、改善の効果は大きくなります。

そして何より重要なのは、それらを一度に実行しようとしないことです。すべてを「小さく分けて」、段階的に導入する。まさにこの姿勢こそが、持続可能な変化を生む鍵なのです。

小さく分けるという分解思考は、現代のビジネスパーソンにとって不可欠なスキルです。複雑な業務や問題を、小さな単位に分けて具体化することで、成果への道筋が見えてきます。着実に積み重ねた改善が、やがて大きな変革へとつながっていくのです。

コメント