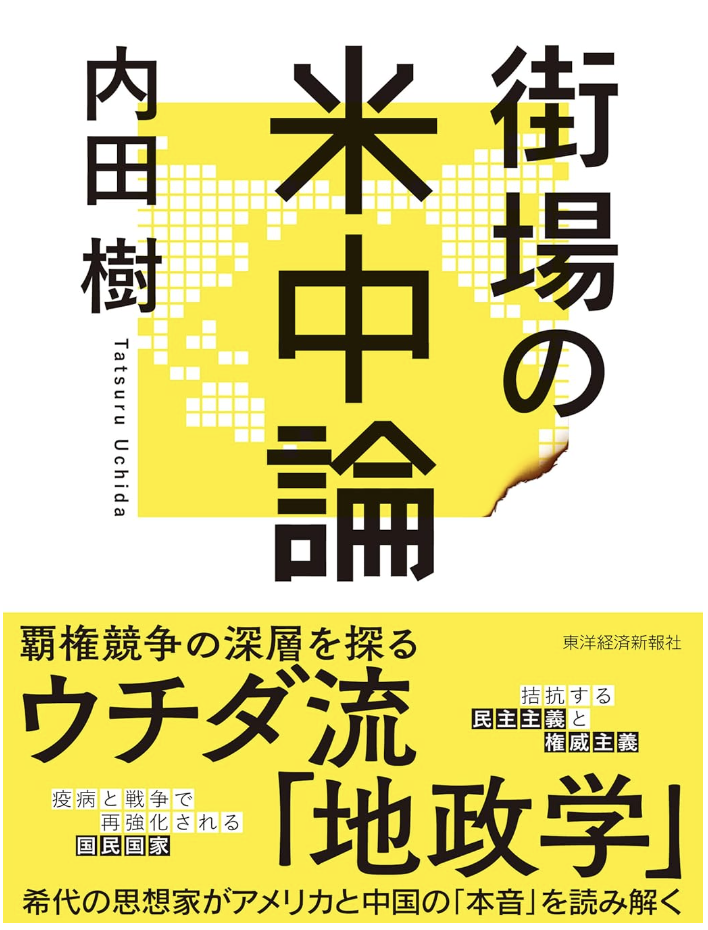

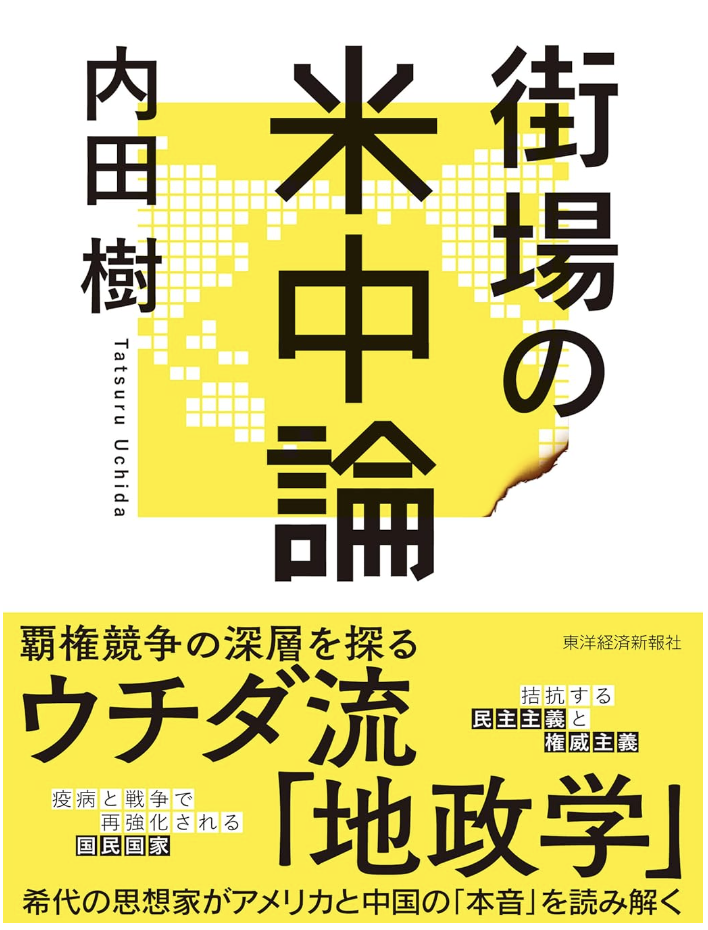

街場の米中論

内田樹

東洋経済新報社

街場の米中論 (内田樹)の要約

思想家の内田樹氏は、日本が直面する複雑な国際関係の中で、自国の立場を強化し安定した外交を実現するための重要な洞察を提供しています。内田氏の提案するアプローチは、日本が米中の対立の中でバランスを保ちながら、自国の利益を守りつつ、両国との対話を促進するための有益な指針となります。

米中対立の中で日本にできることとは?

アメリカと中国というプレイヤーがどうふるまうかによって、これからの世界の行方は決まってきます。僕たち日本人にできることは限られています。直接、両国に外交的に働きかけて彼らの世界戦略に影響を及ぼすということは日本人にはできません。日本自体が固有の世界戦略を持っていないのですからできるはずがない。できるのは、両国の間に立って、なんとか外交的な架橋として対話のチャンネルを維持し、両国の利害を調整するくらいです。(内田樹)

本書は、思想家の内田樹氏による新刊であり、日本の外交政策における重要な指針となる書籍です。内田氏は米中関係の歴史的趨勢や政治的意思決定の基盤に焦点を当てており、両国の関係性を深く掘り下げています。アメリカと中国が国際社会でのリーダーシップを競うことになる。米中どちらが主導権を握るかによって、世界は大きく変わります。

内田氏は、米中両国が抱える内的葛藤や歴史的経緯を分析し、日本がその中でどのような立ち位置を取るべきかを示唆しています。 内田氏は、米中関係が単なる現代の政治的な対立ではなく、長い歴史の中で培われた複雑な関係性であることを強調します。歴史的な背景を踏まえた上で、両国がどのように相互作用してきたのかを詳細に解説しています。

「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」が発表する「民主主義指数」によれば、2021年時点でアメリカは世界26位、中国は148位です。これは、アメリカも完璧ではないものの、中国が主導権を取るとその勢力圏が「非民主化」する可能性が高いことを示唆しています。

アメリカ社会には、リバタリアンと「平等」派という対立が存在します。リバタリアンは政府の関与を徹底的に嫌い、個人の自由を重視します。一方で、「平等」派は、自由な経済活動に広く課税し、それを国民全体に還元することを目指します。この対立は、アメリカの政治と社会の根幹に深く根付いています。

トランプ元大統領がわずか750ドルしか連邦税を払っていないとされる一方で、彼の支持者はこの姿勢を称賛します。トランプがコロナウイルスで政策を間違え、病気を蔓延させたのもこのリバタリアンの姿勢に原因があると著者は指摘します。

アメリカの文化的背景や社会的な欲望がどのように形作られてきたかを探ることで、アメリカという国の本質を理解しようとしています。映画や文学、音楽に現れるキャラクターやストーリーラインは、その国の人々が抱く夢や希望、恐れや欲望を反映していると考えています。

特に、クリント・イーストウッドのキャラクターは、法や制度に頼らず、自らの力で問題を解決しようとする姿勢を示しており、この姿勢がトランプ支持者にとって魅力的である理由を示しています。

一方、この数十年で爆発的に成長してきた中国も問題を抱えています。

中国では統治コストは外敵の侵攻と同じくらい、あるいはそれ以上を国内治安に投じなければならないという、他の先進国ではあまり見ることのできない負担を抱えています。

中国の人口は約14億人で、その大多数(約9割)が漢民族ですが、少数民族も約55種類存在し、その総数は日本の人口に匹敵します。 少数民族には、モンゴル族(約600万人)、チベット族(約550万人)、ウイグル族(約1350万人)、満州族(約1000万人)、朝鮮族(約180万人)、チワン族(約1600万人)、回族(約1000万人)などが含まれます。これらの民族は、単独でも国民国家を形成できるほどの人口規模を持っています。

このため、中国政府は統治において非常に大きな負担を抱えています。治安維持のための予算が国防予算を超えるという報道もありましたが、これは中国が国内の安定維持に多大なリソースを割いていることを示しています。

中国における統治コストは非常に高く、その多くは国内治安に向けられています。日本の防衛費はGDPの約1%で6兆円を超えますが、公安を担当する警察庁の予算は約3200億円です。これに対して、中国では治安維持予算が国防予算を上回ることがあり、その背景には国内の少数民族の分離主義的な動きを抑える必要性があります。これは中国政府にとって最もシリアスなリスクであり、そのため国内の統治が非常に重要な課題となっています。

日本の防衛費の多くは外部からの脅威に対するものです。しかし、中国政府は国内の安定維持に多くのリソースを割いており、これは統治者にとって非常に大きな負担となっています。

成長する中国のリスクとは何か?

本書では中国の歴史における「易姓革命」のパターンが何度も繰り返されてきたことが強調されています。「易姓革命」とは、天命が新たな支配者に移ることであり、これは中国の歴史において王朝交代が正当化される理論的根拠となっています。歴史を通じて、中央による統制の弛緩、飢饉、農民の流民化、内戦状態といったパターンが繰り返されてきました。

このパターンは、古くは殷から周への王朝交代から始まり、明から清への交代、さらには清から中華民国、中華人民共和国への政権交代まで一貫して見られます。これらの歴史的事象は、中国の統治者にとって常に「亡国の徴候」として警戒されてきました。具体的には、権力者の腐敗、農民の窮迫、貧民の流民化、そして民衆蜂起がこれに該当します。

中国の歴史において、これらの徴候が現れるたびに、中国人はほぼ宿命的に「王朝が終わる」という確信を抱いてきました。このため、現代中国の統治者にとって、これらの徴候を顕在化させないことが最優先課題となっています。統治の維持には、経済成長の確保、社会安定の維持、そして腐敗防止が不可欠です。

現代中国においても、これらの「亡国の徴候」は萌芽的には検知されます。急速な経済成長の裏での格差拡大、地方の腐敗問題、環境問題、そして少数民族の独立運動などがその例です。例えば、新疆ウイグル自治区やチベット自治区における人権問題は、国内外で大きな議論を巻き起こしています。これらの問題は、現代中国においても「易姓革命」のパターンが完全には消滅していないことを示唆しています。

中国の経済格差が深刻であるにもかかわらず、国民の不満が抑制されている背景には、いつか自分も富裕層になれるという期待があるという説明には説得力があります。しかし、この期待が維持されるためには、中国が今後も経済成長を続けられるという保証が必要です。

もし「成長が止まりましたので、もうリッチになるチャンスはありません」と宣言されたら、約3億人の農民工たちの勤労意欲は大きく損なわれるでしょう。 中国の今後の経済成長には新しいテクノロジーを生み出すイノベーターが不可欠ですが、中国はアメリカに比べると世界からイノベーターを引き寄せる条件において劣勢です。これが一つの大きな課題となっています。

著者は、既存のシステムを土台から揺るがす「ブレークスルー」は、中国の統治システムではまず起こり得ないと指摘します。中国では予兆の段階でそうした動きを潰してしまうため、短期的には国民監視テクノロジーやディープフェイク技術で世界標準を作り出すことができるかもしれませんが、長期的にはアメリカの創造力に勝てないと見通しています。

もう一つの重要な課題は人口動態です。過去40年間、中国の経済成長は生産年齢人口の急増に支えられてきましたが、これからは状況が変わります。 中国の人口は2027年にピークアウトする見込みです。 また、 合計特殊出生率は30年前から人口置換水準の2.1を割り込み、現在は1.6です。特に北京や上海のような都市部では1.0以下とされています。

生産年齢人口の減少は2015年から始まっており、今後も続きます。 65歳以上の高齢者人口は2040年までに3億2500万人に増加し、15歳未満の人口の2倍になる見込みです。 中央年齢は1990年には25歳以下でしたが、2020年には38.4歳、2040年には48歳という現在の日本の水準に達します。

1979年から2015年まで続いた「一人っ子政策」の影響で、人口構成には大きな歪みが生じました。この政策の結果、若年層が減少し、高齢者の割合が増加しています。この状況は、中国の社会保障システムや経済成長に対して大きな負担となるでしょう。

マルクスの指摘が正しいとしたら、いまの中国に唐突に出てきた「双減」政策は(穏やかなかたちでの)「下放」政策の再演であり、「赤軍」神話への参照指示とみなすことができます。だとすれば、それは党中央内部で、「社会的平等の達成は一部の国民だけが富裕になることよりも優先的な政治課題である」という「共産主義的」な言説が一定の説得力を持ち始めたことを意味しているように僕には思われます。

教育時間の削減の「双減」は、教育の負担を軽減し、塾や家庭教師の利用を制限することで、教育格差を減少させようとしています。また、ゲーム時間をコントロール・支配することで、習近平は共産主義を強化しています。

この背景には、中国共産党内で「一部の国民が富裕になることよりも、社会全体の平等が優先されるべきだ」という主張が一定の説得力を持ち始めたことがあるのです。党中央がこうした政策を推進することで、共産主義の理想を再び強調し、社会の安定と統一を図ろうとしていると言えるでしょう。

未来の米中関係、そして日本の立ち位置は?

著者は米中関係の3つのシナリオを紹介した上で、共生という考えを提示します。

・第1のシナリオは「アメリカ一人勝ち」シナリオ

このシナリオでは、ウクライナ戦争の失敗でロシアが軍事的にも経済的にも急速に国力を失い、中国も少子高齢化や『ゼロコロナ』政策の失敗、習近平独裁の影響で経済的に停滞します。一方で、アメリカは国内の分断をなんとか乗り越え、相対的に強い立場を維持します。

・第二のシナリオは「米中二極世界」シナリオ。

ここでは、中国が経済成長に成功し、軍事テクノロジーでもアメリカに比肩する力を持つようになります。結果として、世界は米中二極構造になります。

・第三のシナリオは「カオス化」シナリオ

。このシナリオでは、米中ロシアの全てが衰退し、世界が多極化し、カオス化します。どの大国も一国で主導権を握ることができず、国際秩序が混乱する状況を迎えます。

中国という隣人に対して、アメリカが必要なことは創造力と共生力で、その上で日本は長期的な視点で両国の趨向性を見極め、未来の分岐点を予測することが重要であると著者は強調しています。

内田氏は、日本が米中両国に直接外交的に働きかけることは困難であると指摘します。日本自体が固有の世界戦略を持っていないため、直接的な影響を及ぼすことはできないと考えています。できることは、両国の間に立って外交的な架橋として対話のチャンネルを維持し、利害を調整することです。

とりあえず僕たちにできるのは観察と予測くらいです。この二つの超大国がどういう統治原理によって存立しているのか、短期的な政策よりも、基本的にどのような趨向性を持っているのか、それをよく観察して、世界がこれからどういう方向に向かうのか、どのような分岐点が未来に待ち受けているのか、それを見るくらいです。

現時点で日本ができることは、観察と予測に集中することだと内田氏は指摘します。著者は、米中両国がどのような統治原理によって存立しているのか、短期的な政策よりも長期的な視点で両国の趨向性を見極め、未来の分岐点を予測することが重要であると強調しています。これにより、日本は世界の動向を見極め、適切な対応策を講じることができると言うのです。

近年、アメリカ国内でも「中国との共生」を考える声が増えてきています。中国という「不愉快な隣人たち」と共生するためには、人権や命の重さ、社会的フェアネスについて異なる考え方を持つ相手とどう向き合うかを学ぶ必要があります。

特に、米国内の分断を解消するためにも、この「不愉快な隣人たちとの共生」という考え方は重要です。単一の政治的アイディアで国民を統合するのはもう難しいと認識されつつあります。代わりに、対話や説得を試みるのではなく、全員が共有できる目標を掲げて、同じ方向を目指すというアプローチが求められています。

例えば、「とにかく生き延びる」という共通目標を掲げることです。これにより、お互いに遠くの一点を見ている分には、直接対話による感情の高まりを避けることができます。この考え方は、人類全体に対しても適用できるアプローチであり、「生き延びる」という基本的な目標に共感を呼ぶことで、対立を和らげる効果があると著者は指摘します。

米中関係の今後を考える上でも、国内外での共生の術を学び、実践していくことが求められます。このアプローチは、単なる外交戦略にとどまらず、国際社会全体の平和と安定を目指すための重要なステップとなるでしょう。

コメント