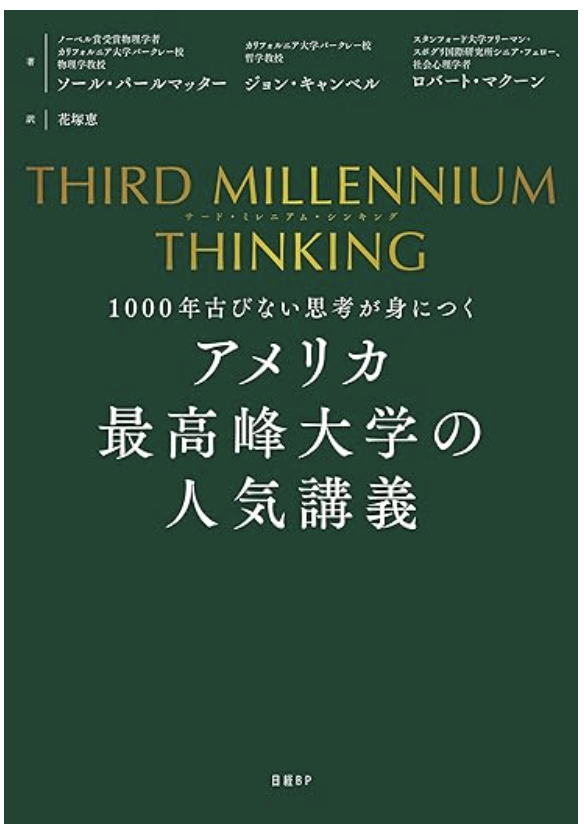

THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく

ソール・パールマッター,ジョン・キャンベル, ロバート・マクーン

日経BP

THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく (ソール・パールマッター,ジョン・キャンベル, ロバート・マクーン)の要約

『THIRD MILLENNIUM THINKING』は、情報過多と不確実性の時代に必要な「科学的思考」の実践書です。蓋然性思考やノイズの見極め、フェルミ推定などの技法を通じて、バイアスを排し、より妥当な判断力を身につけることができます。個人と集団の両面で思考を鍛え、正しい選択へと導く知的ツールを提供してくれます。

科学的ツールを活用し、THIRD MILLENNIUM THINKINGを実践しよう!

3千年紀を豊かに生き抜くためには、この千年紀に適した「THIRD MILLENNIUM THINKING(3千年紀思考)」が必要だ。(ソール・パールマッター,ジョン・キャンベル, ロバート・マクーン)

現代社会は、かつてないほどの情報にあふれています。スマートフォンを手にすれば、ニュース速報、SNSの投稿やコメント、広告、動画コンテンツ、専門家の意見などが秒単位で押し寄せ、検索をすれば数万件の結果が一瞬で提示されます。情報のソースも玉石混交で、信頼性や意図もさまざまです。SNSには無数の意見が飛び交い、メディアでは専門家同士が真逆の主張を展開しています。

健康、環境、テクノロジー、経済といった重要な領域においても、正解が一つに定まらない状況が日常化しています。 膨大な情報の中で、信頼に足るものを見極め、自らの判断の質を保つことは容易ではありません。たとえばSNS上では、アルゴリズムによって最も感情を刺激する情報が優先表示され、信頼性の高い発言が目立つとは限りません。

YouTubeの動画や拡散される投稿には、印象的な断定や陰謀論が織り込まれていることも少なくありません。一見するともっともらしく見える意見やデータも、前提や意図を丁寧に検証しなければ誤解や誤認を招く危険があります。 情報が豊富であることは一見好ましいように見えますが、実際には私たちが判断の軸を見失う原因にもなっています。

無数の情報源から届く断片的な知識や主張を前に、自分の立ち位置に確信が持てなくなっている。信じたい情報だけを選び取るバイアスや、相反する情報に触れたときに感じる不安、あるいは判断の先延ばし──こうした現象は、情報過多がもたらす副作用です。 このような環境で、私たちは何を信じ、どう判断すればよいのでしょうか。もはや旧来の思考スタイルでは通用しない今、

必要とされているのは3千年紀思考と呼ぶべき、今後の1000年を意識した逆算的かつ柔軟な思考の枠組みです。 本書THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につくは、カリフォルニア大学バークレー校で開講されている人気講義“Big Ideas”をもとに書かれました。

著者は、ノーベル物理学賞受賞のソール・パールマッター、哲学者ジョン・キャンベル、心理学者ロバート・マッカーンという異分野の専門家3名になります。彼らは、科学的思考を多角的に展開し、思考の質をどう高めるかを実践的に示しています。

本書が提案するのは、複雑さと不確実性を前提とした現代にふさわしい思考のフレームワークです。科学的思考とは、証拠に基づいて問いを立て、仮説を検証し、誤りを修正しながら真理に近づこうとする方法論です。これは研究者だけでなく、一般の私たち一人ひとりにとっても、日常の意思決定に応用すべき知的スキルです。

とりわけ注目すべきは、「確率的思考」の重要性です。世界は不確実で、どんな判断にも100%の確実性は存在しません。だからこそ、「私はこの予測に75%の自信がある」といったように、自分の確信度を数値で表現することが、思考の透明性と柔軟性を高めます。さらに新しい証拠が現れたときには、過去の信念を柔軟にアップデートする姿勢も不可欠です。

また、因果関係を解明する科学的思考の姿勢は、社会を前に進める力でもあります。病気の治療法、飢餓の解決、教育の成果向上といった課題に対して、因果構造を丁寧に追うことで、有効な介入策が導き出される。これは知的好奇心のためだけではなく、社会的な実効性を持った営みなのです。

蓋然性思考を身につけよう!

自分が何を知らないかを知ることや、自分の知っていることはほんの一部にすぎないとの認識を持つことは、生存にはもちろんのこと、成功にも欠かすことができない。そうすると、科学的思考の基軸通貨に該当し、3M思考において中核を担う思考の使い方が自ずと必要になる。それは、不確実であるという現実を、自分がとる行動は正しいと確信することに利用するという考え方だ。

本書の中核となるのは、「蓋然性思考」と呼ばれるアプローチです。これは、未来や真理が不確かであるという前提を受け入れたうえで、それでも行動を起こすための知的姿勢を意味します。著者たちは、「自分が何を知らないかを知ること」、あるいは「自分の知識がいかに限られているかを理解すること」が、判断の質を高める出発点であると強調します。

たとえば、ある主張に対してどれほど確信を持っているかという自覚を言語化することで、他者との対話が柔軟になり、誤りを認めやすくなります。こうした蓋然性思考は、自己修正可能な知性を育み、社会的な合意形成においても極めて有効です。

著者たちはこの考え方を、「丸太とイカダ」の比喩で説明します。私たちが持つ知識のひとつひとつは不完全で断片的ですが、それらを束ねていくことで、仮の理解という名の「イカダ」を構築することができます。丸太(知識)の結びつきが強ければイカダは安定し、逆に弱い部分があれば、それは理解が脆弱であることの兆候になります。 イカダの比喩には、科学のもう一つの重要な側面も反映されています。

すなわち、科学的知識の信頼性は、個々の要素が単独で成立しているからではなく、それぞれの要素(丸太)が相互に支え合いながら全体を形づくっているからこそ成り立つということです。特定の科学的主張を信用できるのは、その主張を補強する他の多くのエビデンスが背後に存在するからです。

このような視点は、「トライアンギュレーション」と呼ばれる方法論的姿勢と深く結びついています。すなわち、複数の異なる観点やデータソースから一つの事象を検証することで、より高い信頼性を確保しようとするアプローチです。これは、互いに異なる方向から照らされた光が一つの対象を立体的に浮かび上がらせるように、現実を複眼的に捉える試みでもあります。

こうしたトライアンギュレーションの重要性は、私たちが直接的なインタラクション、たとえば机を拳で叩いたときや、つま先をぶつけたときのような感覚的な接触が得られない状況において、なおさら際立ちます。感覚的実感が希薄な抽象的な世界でこそ、多面的な検証と相互補強によって現実をとらえ直すことの意義が問われるのです。

このような思考を支える基盤のひとつが、「知的謙虚さ」です。3千年紀の専門家の在り方にとって最も重要な資質のひとつであると本書は位置づけています。心理学者マーク・リアリーの研究によれば、知的謙虚さを備えた人ほど、証拠の強さに敏感であり、反対意見を述べる人の理由を知りたがる傾向があるといいます。また、不確実さやあいまいさへの耐性は文化ごとに異なり、その好例がシリコンバレーです。

「早く失敗しろ、何度も失敗しろ」という有名なスローガンに象徴されるように、シリコンバレーは失敗に対して寛容な文化を育んできました。失敗そのものを称賛しているわけではなく、テクノロジーの最前線に挑む以上、失敗は避けられないという現実を受け入れているのです。

科学の世界も同様です。多くの研究者は、大学院生が実験でミスを犯すのは避けられないと認識しており、だからこそ早い段階でリサーチ経験を重ねさせるべきだと考えています。 本書はまた、こうした科学的思考の道具を、科学者だけのものにしておくべきではないと強調します。

ノイズとシグナルを見分けよう!

ノイズとなるさまざまなものに囲まれながら、日常的(かつ長期的)に意思決定を行うには、シグナルを認識する能力が欠かせない。ただし、その能力は、脳がノイズをパターンだと騙される傾向をどれだけ深く理解するかにかかっている。

本書はまた、ノイズとシグナルの違いを見極める力の重要性を説いています。ノイズに満ちた環境では、重要なシグナルを見落とすリスクが高まります。私たちは、日々大量の情報に接するなかで、無意識のうちにノイズに反応し、シグナルを見過ごしてしまう傾向があります。

たとえば、SNSではセンセーショナルな投稿が注目を集める一方で、地味だが実証性の高い情報が埋もれてしまうという現象はよく見られます。 このような情報環境のなかで、シグナルを確実に拾い上げるには、情報の出所や文脈を丁寧に読み取る能力、さらに何を信頼すべきかを判断するリテラシーが不可欠です。

ノイズはしばしば、情報量が多いことや表現が強いことによって、シグナルに見せかけて私たちの認知資源を奪います。その結果、注意すべき本質的な情報が取りこぼされることになります。 たとえば、『オオカミ少年』の寓話は、少年が虚偽の警告(ノイズ)を繰り返した結果、真の警告(シグナル)の効力を失った物語として読み直すことができます。

これは、同じ発信者がノイズを重ねることで、いざというときの信頼性を損ねる典型的な例です。また、『ウォーリーをさがせ!』に登場する、主人公と似たキャラクターの数々は、ノイズの中からシグナルを見出す訓練の好例と捉えることもできるでしょう。あの絵本の面白さの本質は、シグナルとノイズの見分けをめぐる「視覚的思考実験」にあります。

実際、科学的思考においても、ノイズを削ぎ落としシグナルを明確に把握する力は欠かせません。どのデータが偶然の産物で、どれが意味のある変化や傾向なのか。これを見極めるには、単に情報を集めるだけでなく、それを批判的に吟味する訓練が必要です。シグナルはしばしば控えめで目立ちませんが、注意深い観察と文脈の理解によって初めて浮かび上がってきます。

このようなノイズとシグナルの識別能力は、日常生活にも直結しています。広告やニュース、ネット上の議論を含め、私たちが何に注意を向け、何を聞き流すかという選択は、私たちの世界理解と行動を左右するのです。

本書では「不確かさ」には主に2種類あると説明されています。ひとつは「統計的不確かさ」で、これは測定値が真の値の周囲にランダムにばらつくタイプのノイズです。

もうひとつは「系統的不確かさ」で、こちらはすべての測定値を一方向に偏らせるノイズです。前者は測定回数を増やせば平均化できますが、後者は回数を重ねても偏りが残り続けるため、根本的な補正や方法論の見直しが必要になります。

質の高い測定や判断を行うには、こうした不確かさの種類を見分け、それぞれに応じた対策を講じる必要があります。統計的不確かさには熟練と反復が有効ですが、系統的不確かさに対しては、仮説の再検証や他者による批判的視点の導入が不可欠です。

著者たちは、科学者とはまさにこの「不確かさに対する感度」を高める訓練を絶えず続ける存在だと位置づけます。あらゆる測定や主張に内在する不確かさを見極め、それに適した測定方法や評価基準を設計し、判断が妥当性を失わないよう不断に工夫することが求められます。

その文脈において重要なのが、「意見を異にする他者との連携」です。異なる立場の人々との対話は、しばしば自分では見えにくい系統的不確かさを浮き彫りにします。

著者たちは、むしろ自身の判断や測定に懐疑的な視点を持つ人々こそに意識的に声をかけるべきだと提案しています。それは自己防衛ではなく、むしろ判断の精度を高めるための戦略的な行為です。

科学的楽観主義というマインドセットが重要な理由

科学的楽観主義は、基本的に「為せば成る」の精神を意味し、「抱えている問題は、自分や自分が属するチームの手で解決できる」と期待することを意味する。

本書の終盤では、「科学的楽観主義」の重要性についても言及されています。これは一種の知的な姿勢であり、「抱えている問題は、自分自身や自分が属するチームの手で解決できる」という前提に立って困難に取り組む態度を意味します。厄介な課題に直面しても、問題は自分の手の中にあると信じて粘り強く向き合うほうが、結果的に解決の可能性を高めるというのが、この楽観主義の核です。

興味深いことに、この思考法は、解決の見通しがまったく立っていない段階においてすら、自分を信じ込ませる「思考上のトリック」として活用されることがあります。本書によれば、登場する思考テクニックの中で唯一、自己欺瞞を前提として許容されているのがこの考え方です。

歴史をひもといても、「不可能だと思われていた問題が、ある人物の成功事例を契機に広く解決されるようになった」という事例は少なくありません。噂を聞いた人々は、「やり方さえ分かれば、解決できるはずだ」と考え、何通りもの方法を試し、最終的には当初思いついたものとは全く異なるやり方で問題を打開していく。この過程を支えるのが、「できる」と信じることで生まれるあきらめない姿勢です。

長期的かつ困難な課題に取り組む場合には、このような楽観主義が特に重要になります。月単位、年単位、あるいは十年単位で進展を測るべき問題においては、各ステップでの確認と学習の積み重ねこそが成果へとつながります。

また、「資源が限られている」という前提によって引き起こされる社会的対立にも、科学的楽観主義は有効です。そもそもパイを分け合うよりも、パイそのものを拡大するという視点に立てば、競合や奪い合いではなく、協力による解決が可能になります。

実際、世界の人口はこの100年で約4倍に増えた一方で、極度の貧困にある人の割合は60%弱から10%弱にまで減少しています。この改善は、資源の再分配ではなく、技術革新による生産性の向上に支えられてきたものです。 もちろん、こうした進歩の裏には環境負荷の問題や新たな不均衡も存在します。

しかし、だからこそ今後も、粘り強く、そして創造的に問題解決に取り組む姿勢が求められます。そして、その姿勢を支えるのが、まさに「科学的楽観主義」なのです。 加えて、バイアスを克服するための戦略として、本書が特に重視しているのが「逆について考える」という方法です。

これは、特定の結果が生じることを強く期待しているときこそ、その逆のシナリオを意識的に想像してみるという知的技法です。3つ以上の要素が関与するような複雑な判断では、「別の選択肢について考える」ことも含め、視野を広げることが求められます。

実際に「逆について考える」を実践してみると、自分の選択が実現する合理的な根拠がある一方で、その反対の結果が生じうる理由も同様に存在していることに気づく場面が多々あります。

このような認識は、自らの思考や判断の偏りに対する健全な懐疑心を育て、より柔軟で持続可能な意思決定へとつながっていきます。

また、本書では、実践的な推論技法として「フェルミ推定」も紹介されています。これは、手元にある限られた情報からおおよその数値を導き出す手法であり、不確実性が前提となる状況でも合理的な仮説を立てるための知的訓練として有効です。推定可能な数値から出発し、概算を容認し、上下限で補うという一連のステップは、日常生活やビジネスの意思決定でも即応性と判断力を高めてくれます。

このように、1)科学的楽観主義、2)理解の構造を明らかにする順序性、3)フェルミ推定に代表される推論の道具を身につけることで、「為せば成る」という精神は、単なる気休めではなく、実行可能で再現性のある思考態度として機能し始めます。

そしてそれは、個人が社会的・地球規模の大小さまざまな問題に対して、自律的かつ継続的に取り組むための内発的な動機付けへと昇華していくのです。

本書の実践的な価値をさらに高めているのが、「自分の頭の中で習慣化すべき思考」と「集団の中で共有・継続すべき実践」の具体的なガイドラインです。

たとえば、個人が習慣化すべき科学的思考には、次のような点が挙げられます。

・自分の頭の中でよりよい道具をつくること

・事実と価値を区別する意識を持つこと

・ものごとを蓋然的にとらえ、正否の二択で断じないこと

・パターンに見えるランダムノイズに惑わされないこと

・ノイズとバイアスを区別する視点を持つこと

・直感的な判断に慎重であること

・確証バイアスを回避すること

そして何よりも、こうした行動原則や認知的手続きが新たに見いだされたときには、「自分を騙さない仕組み」として随時アップデートしていくことが強調されています。思考のトレーニングとは、静的な知識ではなく、動的な自己更新のプロセスにほかならないのです。

本書が示す知的な構えの中で、もう一つ見逃せないのが「情報網の構築」という発想です。私たちが直面する課題は、単に大量の情報をふるいにかけることではなく、信頼に足る情報ネットワークを自らの手で築いていくことにあります。というのも、現代の情報環境では、断片的で誤解を招きやすい情報があふれているだけでなく、「自分こそが正しい」と主張する情報源があまりにも多すぎるのです。

だからこそ、本書が提案する3M思考を活用して、信頼できる人間関係と情報のネットワークを構築することが必要不可欠になります。そのネットワークは、信頼に足る個人、専門家、機関、ウェブサイトといった多層的な情報源によって構成され、それらが相互に補強しあう構造を取るべきです。そうした環境を持つことで、対立する意見の信頼性を評価する能力も自然と養われていきます。

また、信頼できる情報を判断する際には、「自分が支持する政党や文化的集団が信頼しているから」ではなく、「自分と意見を異にする人たちも、この情報を信頼するかどうか」がより妥当な基準になると、本書は指摘します。そうした基準に基づいて情報を受け止め、対話と検証を通じて理解を積み重ねていくプロセスそのものが、民主的な知の実践でもあるのです。 無関心や社会的関与の回避といった現代的課題を乗り越える手がかりとして、

本書が重視しているのが「多様な視点を持つ集団」の力です。個人の思考には限界がありますが、異なる経験や専門性を持つメンバーが集まり、視点を交わすことで、バイアスや盲点を補い合い、より深みと広がりのある判断が可能になります。 その具体例として紹介されているのが、「討論型世論調査」や「予測市場」など、制度設計によって集団の知恵を引き出す仕組みです。

これらは、多様な背景を持つ参加者が互いに学び合い、意見を交わすプロセスを通じて、短絡的な多数決とは異なる質の高い合意を形成することを目的としています。 こうした枠組みは、無関心を関心に、傍観を関与に変える装置としても注目されています。

だからこそ、本書が提案する3M思考を活用して、信頼できる人間関係と情報のネットワークを構築することが必要不可欠になります。そのネットワークは、信頼に足る個人、専門家、機関、ウェブサイトといった多層的な情報源によって構成され、それらが相互に補強しあう構造を取るべきです。そうした環境を持つことで、対立する意見の信頼性を評価する能力も自然と養われていきます。

また、信頼できる情報を判断する際には、「自分が支持する政党や文化的集団が信頼しているから」ではなく、「自分と意見を異にする人たちも、この情報を信頼するかどうか」がより妥当な基準になると、本書は指摘します。そうした基準に基づいて情報を受け止め、対話と検証を通じて理解を積み重ねていくプロセスそのものが、民主的な知の実践でもあるのです。

『THIRD MILLENNIUM THINKING』は、単なる思考法のハウツー本ではありません。本書は、科学的なツールを用いて情報を吟味し、バイアスや直感の罠に自覚的に向き合いながら、より妥当で再現性のある判断を下すための実践的な知的基盤を提供します。

著者たちが提案する思考法は、単なる情報選別のための技術ではありません。それは、信頼できる人々や情報源との関係を築き、持続可能な知のネットワークを育てていくための社会的実践でもあります。蓋然性思考、トライアンギュレーション、フェルミ推定、そして科学的楽観主義といった手法は、どれも「為せば成る」という知的姿勢を具体的に支える実践的なツールです。

私たちに今求められているのは、即断的な結論ではなく、正確な問いを立てる力です。そして、確信に固執するのではなく、仮説に基づきながら柔軟に行動し続ける姿勢です。本書が提供するのは、まさにそうした姿勢を身につけるための思考の土台であり、それは自己と社会、そして未来をつなぐガイドブックとなるはずです。

コメント