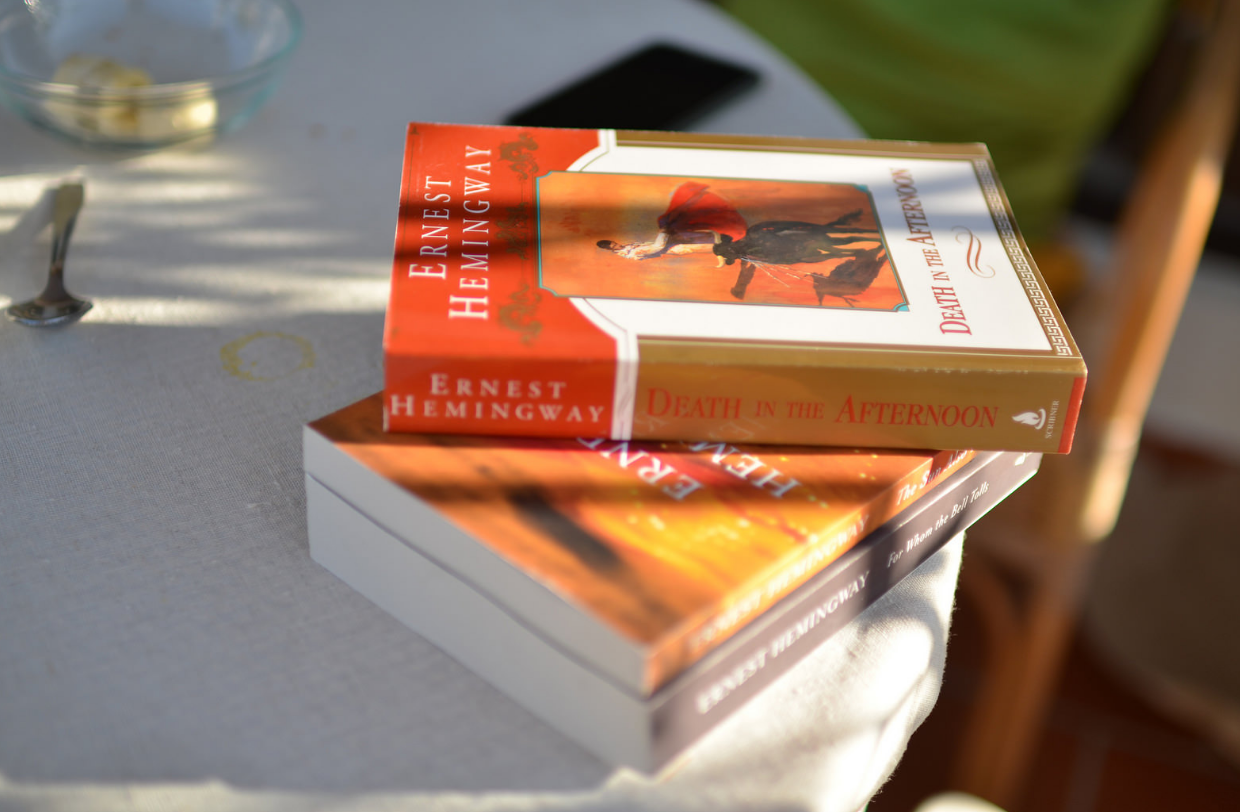

トレイルズ 「道」と歩くことの哲学

ロバート・ムーア

エイアンドエフ

トレイルズ 「道」と歩くことの哲学(ロバート・ムーア)の要約

ロバート・ムーアの『トレイルズ』は、アパラチアン・トレイル踏破を起点に「道」の起源と意味を探る哲学的紀行です。道を文化や自然を結ぶ血脈と捉え、先住民の知恵や東洋思想、ケヴィン・ケリーの技術進化論までを交え、道と人が互いに形づくる関係を描きます。速さを追求する現代が失った「足元を味わう余白」を取り戻し、寒山の詩のように先人の足跡から学ぶ大切さを説きます。

トレイルから道とは何かを考える!

道のない原野を歩かざるをえない状況を経験しなければ、道の価値を充分に理解することはできない。 (ロバート・ムーア)

私は神社の奥宮を訪ねることが多いのですが、山深い道なき道を歩くとき、いつも不思議な感覚に包まれます。足を進めるたびに、体は自然の中を移動していても、心はむしろ自分自身の内側へと降りていく。外界の音が遠のき、頭の中にある考えの断片が、歩調と呼吸のリズムに合わせて整列していく──そんな感覚です。

私が惹かれるのは、歩くことがもたらす思索の深さと余白です。そのため「歩く」をテーマにした本に出会うと、気づけば手に取ってしまいます。ロバート・ムーアのトレイルズ 「道」と歩くことの哲学も、まさにその流れで読み始めた一冊でした。

ムーアはミドルベリー大学環境ジャーナリズム・フェローシップの受給者で、これまでにいくつかのノンフィクション作品で受賞歴を持つ実力派です。『ウォール・ストリート・ジャーナル』は彼を「歩く哲学者」と呼び、数千マイルの荒野を歩きながら旅の意味を整理する姿を高く評価しました。

本書の基盤となるのは、メイン州からジョージア州まで約3500kmに及ぶアパラチアン・トレイルを、5か月かけて歩き切った「スルーハイク」の経験です。その長い旅の中で、著者は「道はなぜ生まれ、なぜ残り、なぜ消えるのか」という素朴ながらも根源的な疑問を抱きます。

この問いに答えるため、彼はボルネオやモロッコ、アイズランドなど世界各地のトレイルを巡る壮大な旅に出ます。その行程は単なる地理的移動ではなく、地層に刻まれた化石や動物の行動パターン、ネイティブアメリカンの文化と思想、さらには東洋哲学における「道」の概念までを視野に入れた知的な探究の旅でもあります。

たとえば現代のハイキングトレイルは、最短距離を行くのではなく、景観や生態系への配慮、歩く者の安全を考えて、あえて曲がりくねるようにつくられています。急ぐ人は道をまっすぐに延ばし、歩く時間を味わう人は遠回りを選ぶ。その違いそのものが、人間と自然との関わり方を映し出しています。

彼はまた、英語にある道を表す語──trail, trace, track, way, road, path──の違いに注目します。多くは意味が重なりますが、trail(トレイル)とpath(パス)には明確な差があると指摘します。パスは整えられた威厳ある道で、人の意図と計画性を感じさせる未来志向の線です。

一方トレイルは、足跡の連なりから生まれた無計画で人の思うままにならない道。オックスフォード英語辞典はトレイルを「洗練されていないパス」と定義しますが、その背景には、トレイルが必ず荒れ地を通り、自然に残された痕跡から生まれるという事実があります。

前者が「意図の道」なら、後者は「物語の道」になります。この違いは、突進してくるゾウのpathと、ゾウが去った後に残されたtrailを想像すれば、直感的に理解できます。

ムーアは、道を単なる通り道ではなく「文化の静脈であり動脈」として描きます。先住民にとって土地は、植物や動物、地理や倫理、さらには宇宙論にまで及ぶ知識を収めた巨大な図書館でした。道はその知の宝庫へ人々を導く入り口であり、同時に文化そのものを形づくる創造物でもあったのです。

帝国主義の時代、多くの道は舗装の下に埋もれてしまいましたが、森の奥深くには今も細い道がひそやかに残り、探す者を過去と未来が交差する地点へと誘い続けていると著者は指摘します。

現代人がイノベーションで失ったこと

トレイルの核となる機能は接続する(connect)ことだ。その言葉は、ラテン語で「つなげる」あるいは「結合する」を意味する「connectere(コンネクテレ)」から来ている。トレイルは歩き手と目的地のあいだに線を引き、そのふたつを邪魔されない通り道でつなぎ、歩き手が早く円滑に目的を達成できるようにする。

より速く移動しようとすれば、トレイルはまっすぐに整えられ、平らで固い道になります。しかし人間は歴史の中で、その制約を超える手段を次々と編み出してきました。

ユーラシアでは家畜に荷車をつなぎ、やがて道路は車輪に合わせて整備され、古バビロニアでは石の道に轍を刻み、木製や鉄製の鉄道の原型が生まれました。進歩はそこで止まらず、自動車や機関車が誕生し、人はどの動物よりも速く大地を駆け抜け、ついには空を飛ぶようになったのです。

興味深いのは、人間もバイソンやシカといった森の動物も、山脈を越えるときにはほとんど同じルートを選ぶという事実です。その道を最初につくったのは誰なのか──人間か、バイソンか、シカか──それは誰にも断定できません。

なぜなら、最も通りやすい経路というトレイルの本質は、すでに地形と歩く者の必要によってあらかじめ決まっているからです。生物学には「機能は構造に優先する」という言葉がありますが、トレイルもまた、つくり手より先にその形と必要性が存在していると言えます。

このブログでもお馴染みのテクノロジー思想家のケヴィン・ケリーも、この必然性を技術の進化に当てはめています。彼によれば、素晴らしい技術的イノベーションは偶然ではなく、条件がそろえば必ず現れるものだといいます。たとえば、道路のネットワークが整い、荷馬車という輸送手段があり、内燃機関とガソリンという燃料が発明されていれば、それらを組み合わせて自動車を作るのは時間の問題です。

実際、カール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーはほとんど同じ時期に現代的な自動車を完成させ、さらに他の発明家たちも数年以内に似たような車を生み出しました。これは偶然ではなく、時代がその発明を必然として呼び寄せた証です。

移動の速度が上がるにつれ、情報の速度も加速しました。のろしや手旗信号、トーキングドラムといった原始的な通信手段から始まり、電気の発明で電報、電話、ラジオ、テレビ、そしてコンピュータ・ネットワークへと発展しました。

いまや情報は常に世界を飛び交い、私たちは数十億の人や機械とのやり取りの中で暮らしています。それが日常となり、意識することすらありません。足跡はたどられてトレイルとなり、テクノロジーによって道路や航空路、デジタルネットワークへと姿を変えてきました。

イノベーションのたびに私たちは目的地へ速く到達できるようになりましたが、その代償として何かを失ってきました。列車から自動車、飛行機へと移り変わる中で、旅人と窓の外の風景の距離は広がり、デジタル技術は人や環境との直接的なつながりを薄めました。これは単なる懐古ではなく、速さと引き換えに現実世界の豊かさを感じ取る力が衰えているという事実です。

本書に登場するラマー・マーシャルの活動は、そのバランスを取り戻すための示唆を与えます。彼は環境保護を特定の土地ではなく「線」としてとらえ、チェロキー族の道と獣道が重なり、野生動物の移動経路になっている場所を守ろうとします。こうした道は分水嶺を越え、未来の訪問者にも美しい景色を見せる可能性を秘めています。人間の手を自然に溶け込ませ、文化と環境を架橋する──この発想は文化と自然を対立させがちな近代的な考え方とは真逆です。

ムーアは、歩くことがトレイルを生み、トレイルが景観を形づくり、やがて風景が共通の知や象徴のアーカイブとなると語ります。

彼は先住民を「トレイル・ウォーキング文化」、近代ヨーロッパ人を「ロード・ドライビング文化」と分類します。機械の力で私たちはかつてない速度で移動できるようになりましたが、その代償として足と大地との結びつきは薄れました。選択肢が多すぎる現代においても、結局は一つの道を選び、間違えたら修正して進むしかない──それは人生もハイキングも同じです。

人生の選択で迷ったら、トレイルの知恵を思い出そう!

結局、わたしたちはみな道を求める者なのだ。わたしたちは人生が与える道のなかからどれかを選び、それがうまくいかなくなったときは必要に応じて修正し、工夫を加える。複雑なのは、わたしたちが道を修正するとき、道もまたわたしたちを修正するということだ。

何千年もの時を経て、最初は人の足によって仮に踏み固められた細い道だったトレイルは、やがて大陸を越えてつながるグローバル・ネットワークへと成長していきました。それは人々をかつてない速度で目的地へと導きましたが、その進歩は同時に予期せぬ副作用ももたらしました。 私たちの多くは、人生の時間の大半を交差点や欲望の道筋、その先の目的物ばかりに焦点を合わせるあまり、視野を狭め、近視眼的な生き方に陥っています。

テクノロジーに依存し、加速する時代を走り抜けることで、足元の世界や自然を味わう余白を失ってしまったのです。本来、道は歩きながら景色や空気を感じ取り、自らの内面と向き合うための空間でもあるはずなのに、その時間は削られ、ただ「到達」だけが目的になってしまっています。

インターネットやAIによって集合的知性はかつてない規模へと拡大しましたが、それも広大な宇宙と比べれば、ほんの小さな断片にすぎません。この事実を忘れないためにも、時には歩みを緩め、立ち止まり、周囲の広がりと深さに触れることが必要です。道は目的地へ急ぐためだけにあるのではなく、歩く者の感性を研ぎ澄ませ、世界との関わりを深めるための器でもあるのです。

ムーアは、中国唐代の詩人・寒山を、探究者や放浪者の象徴として紹介します。寒山は寺に身を寄せながらも山野をさまよい、詩を通して人間の愚かさや世の移ろいを笑い飛ばし、時に深い人生の洞察を刻みました。定住せず、決まった道筋も持たず、歩きながら見たもの、感じたことを詩として残すその姿は、まさにトレイルを歩く哲学者の原型です。

彼は「為めに後来の子に報ず 何ぞ古言を読まざるや」(後世の人々に伝えておく、昔の人の言葉を読むべきだ)と詠みました。この一句は、先人の足跡をたどることで、自らの歩みを照らす知恵が得られるという、トレイルの本質をそのまま言い表しています。私たちは生まれ、混沌とした野を進んでいきますが、完全に迷うことはありません。

なぜなら、先人が残した足跡があり、それをたどれば必ず道が見えるからです。 歩くこと、語ること、経験を分かち合うこと──これらはすべて、人類がよりよい知恵を共有し、未来に受け渡そうとする営みです。寒山の生き方はその象徴であり、彼の詩は道を歩く者への静かな指南書でもあります。トレイルを歩くことは、外の世界を巡ると同時に、自分の内面を辿る修行なのです。

私たちは道を選び、その道を形づくっているようでいて、実際にはその道によって形づくられています。選んだ道は、歩みを重ねるうちに肉体や思考、価値観を静かに変え、歩き方そのものを変えていきます。だからこそ、どの道を選ぶかは、人生におけるもっとも重要な哲学的選択のひとつなのです。

トレイルは単なる経路ではなく、物語を宿す存在です。天敵を避けるために動物が刻んだ道、人類が物資や情報を運ぶために整えた道──そのすべてに生命の営みと歴史の記憶が刻まれています。

ムーアは「いくつもの道がある世界を正しく進むには、トレイルの知恵を利用すればいい」と語ります。一つの道で満足できなければ方向を変え、別の道を試し、そこで得た経験を新たな一歩に変えればいい。その柔軟さこそが、私たちを成長させるのです。

『トレイルズ』は、なぜ私たちが今ここにいて、これからどこへ向かうのかを静かに問いかける、知的で叙情的な道案内です。ページを閉じたとき、私はまた山道を歩き、神社の奥宮へ向かいながら、自分の足跡が紡ぐ物語を確かめたくなりました。

本書は、外へ出て歩くことを促し、その歩みの中で思索を深めてくれます。歩くことが、そのまま人生の次の一歩を見つける哲学的行為へと変わる──そんな力を秘めた一冊です。

コメント