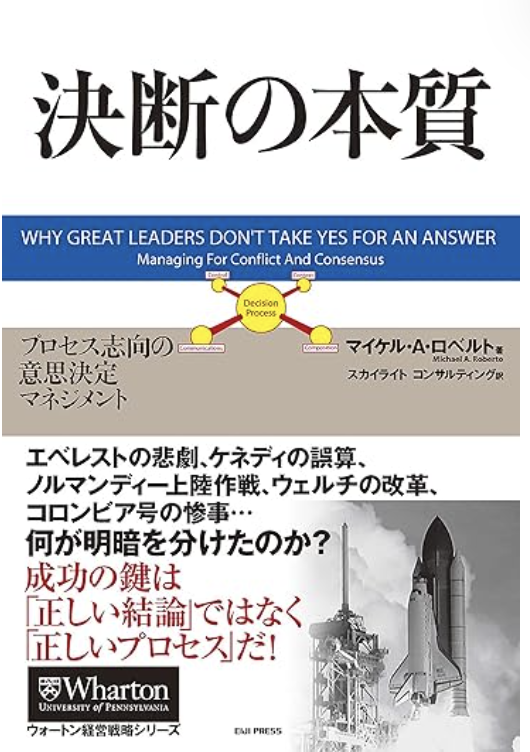

決断の本質 プロセス志向の意思決定マネジメント

マイケル・A・ロベルト

英治出版

決断の本質 プロセス志向の意思決定マネジメント (マイケル・A・ロベルト)の要約

リーダーに必要なのは一人で決断することではなく、正しいプロセスを設計する力です。構成(Composition)、文脈(Context)、対話(Communication)、統制(Control)の4Cを整えることで討議は深まり、率直な対話と建設的な対立が育ちます。こうした姿勢の積み重ねこそが、組織文化を強くできるのです。

リーダーの正しい意思決定とは?

リーダーは意思決定の内容の細かな点まで管理する必要はなく、意思決定のプロセスを作り、影響力を行使し、方向性を与えることに積極的な役割を果たすべきだと考える。他人の意見や知識を進んで受け入れると同時に、しっかりと主導権を握り、最終的な決断を下す権利と義務を留保するのが優れたリーダーだ、というのが私の主張だ。 (マイケル・A・ロベルト)

経営の現場で最も重くのしかかる痛みは「決断」です。リーダーは常に選択を迫られますが、そのたびに「これが最善なのか」「他にもっと良い道があるのではないか」という迷いや不安に直面します。理想的な答えを探し続けても、組織内の利害や感情が複雑に絡み合い、確信が揺らぐ瞬間は避けられません。

努力を尽くしても成果が出ない、周囲の合意を得られない、実行段階で頓挫する。そうした経験を経営者なら誰しも味わっているはずであり、意思決定とはまさにリーダーの孤独と責任を象徴する営みなのです。

この現実をさらに難しくするのが、企業や公共機関における戦略的意思決定です。それは一度の会議や単発の判断で完結するものではなく、長い時間をかけて断続的に繰り広げられるプロセスです。組織の複数の階層を縦断して流れ、社会的・政治的・情緒的な力が大きく作用します。

リーダーは適切な方針を立てるだけでなく、組織を動員し、人々の意欲を引き出し、その方針を効果的に実行させなければなりません。そこにこそ、意思決定の本質的な難しさがあります。

マイケル・A・ロベルトの決断の本質 プロセス志向の意思決定マネジメントは、この複雑で困難な現実を真正面から扱った1冊です。著者はハーバード・ビジネス・スクールでの教育を経て、ブライアント大学でリーダーシップと意思決定を専門に研究してきた経営学者です。本書ではNASAのチャレンジャーやコロンビア号の事故、J・F・ケネディのキューバ危機、企業のM&A失敗事例といった象徴的なケースを取り上げ、なぜ賢明な人々が誤るのかを徹底的に検証しています。

優れたリーダーは、結論に飛びつく前に「どのように決定するか」を決めるための時間を確保します。つまり、質の高い意思決定を行うには、周到なプロセス設計が欠かせないということです。厄介で差し迫った問題に直面すると、多くの人は即座に解決策を導き出そうとしがちです。特に専門知識を持つ分野であれば、その知見を駆使して答えを出したくなる誘惑にかられます。

しかし、内容だけに没頭するのは危うい態度です。真のリーダーとは、チームや組織として「どのようにその重大な決定に取り組むか」を熟慮できる存在です。討議に誰を参加させるのか、参加者の間にどのような雰囲気を醸成するのか、コミュニケーションをどう設計するのか、そして自らがどの程度影響力を発揮するのか。これらをあらかじめ決定することこそが、意思決定の成否を分ける鍵となるのです。

意思決定プロセスの質を高めるためにリーダーは2つの方法を用いるべきだと提言する。 まず、リーダーは批判的かつ発展的な思考のレベルを高めるために、建設的な意見の対立を助成すると同時に、決定事項を適切なタイミングで効果的に実行させるためのコンセンサスを築かなければならない。意見の対立とコンセンサスの管理は、リーダーたる者の最も基本的な課題の一つである。

そして重要なのは、意思決定において全員が完全に満足する必要はないという点です。建設的な対立を経て、多様な意見が出尽くしたうえで、人々が最終的な選択を「現実的な解」として受け入れ、次の一歩を共に踏み出す意思を持てたとき、そこにこそ真のコンセンサスが生まれるのです。

コンセンサスには2つの重要な要素があります。ひとつは、決定された行動方針に対する強いコミットメントです。これがあれば、反対意見を持つ部署や個人によって実行プロセスが脱線することを防ぎ、困難に直面しても経営者は粘り強く取り組むことができます。また、従業員も障害を乗り越えるために独創的で革新的な方法を生み出す可能性が高まります。

もうひとつは、意思決定の理論的根拠に対する共通の理解です。背景や理由を全員が腹落ちして理解していれば、協調した行動が自然と生まれ、結果として組織は一貫性のある形で意思決定を実行できるようになります。この共通理解があることで、従業員は「意思決定の精神と首尾一貫した」行動を取りやすくなり、組織の推進力は一段と高まるのです。

正しいプロセスが企業文化を変える!

問題が生じたとき、リーダーが何よりもまず「正しい解決策」の発見に気を取られてしまい、一歩下がって意思決定のためにとるべき「正しいプロセス」を定めようとしないことが原因なのだ。「どんな意思決定をすべきか」に固執し、「意思決定をするためには、どのような方法で取り組むべきか」と尋ねることをしない。だが、この「どのような方法で」という質問に正しく答えることが、意思決定の実効性にしばしば重大な影響を与える。それによってリーダーは、健全な討論と反対意見はもちろん、広範で持続的なコンセンサスをもたらす条件と仕組みを定めることができる。

リーダーは「正しい解決策」を探すことに固執しがちですが、本当に必要なのは「正しいプロセス」を整えることです。どのように決定するのかを定めることで、健全な討論と反対意見が生まれ、持続的なコンセンサスを築く土台がつくられます。

ここで役立つのがロベルトが提示する「4つのC」です。以下の4つを周到に整えることで、プロセスの質が格段に高まり、結果の質も自然と向上します。

・コンポジション(Composition)

誰を意思決定に参加させるのかを決めます。参加者の構成によって議論の質と多様性が左右されます。

・コンテキスト(Context)

討議の場にどのようなルールや規範を設定するのかを定めます。公正さや透明性を確保するための基盤です。

・コミュニケーション(Communication)

意見や情報をどのように交換し、選択肢を考案・評価するのかを設計します。議論の深さを決める要素です。

・コントロール(Control)

リーダーがどの程度介入し、プロセスをどう導くのかを決めます。場を乱さず方向性を与える力です。

ただし、率直な対話には「壁」が存在します。硬い壁は組織構造や役割の不明確さ、情報のフィルタリングなど構造的要因に起因します。一方で柔らかい壁は、身分の差、専門用語の断絶、当然視される前提など文化的要因に根差しています。硬い壁を放置すれば多様な視点が排除され、柔らかい壁を無視すれば発言そのものが萎縮します。リーダーはこれらを意識的に取り除き、安心して意見を表明できる場を整えなければなりません。

意見の対立にも2種類があります。認知的対立はリスクや前提を問い直す建設的な議論であり、意思決定の質を高めます。一方で感情的対立は個人攻撃や自己防衛に陥り、合意形成を阻害します。リーダーの役割は前者を促し、後者を抑えることです。率直な意見を引き出し、意識的に反対意見を求めながらも、感情的な衝突を制御する。その自制心が、公正で信頼される意思決定を支えるのです。

さらに有能なリーダーは、目標や前提、理論的根拠、立証資料について自ら問いを投げかけ、場を「全員で討論する状態」へと切り替えていきます。質問はわかりやすく、はっきりと、そして相手を防御的にさせない言葉で行うことに細心の注意を払います。率直な対話を促したいなら、まずリーダー自身がその手本を示さなければならないのです。

リーダーはまた、性格の不一致や密室での駆け引きに受動的に反応するのではなく、従業員同士が互いに影響を与え合い、自由に議論を戦わせる環境を積極的に設計しなければなりません。建設的な摩擦を恐れず、最善の解を導く舞台を整えることこそ、現代に求められるリーダーシップなのです。

マネジメントチームとの間で意思決定プロセスを主導する際、リーダーは模範となる行動の手本を自ら示し、建設的な対立を奨励し、さらにタイミングよく効率的に会議を締めくくる必要があります。チームはその姿勢から強い信号を受け取り、リーダーの態度に触発されて自らのコミュニケーションの質を変えていきます。やがてその影響はチームの外にまで広がり、組織文化そのものが少しずつ変わり始めるのです。

文化は一朝一夕には変わりません。しかし、率直な対話を促し、建設的な衝突を受け入れる場を積み重ねることが、変革の第一歩になるのです。文化を変えるとは大仰な改革ではなく、日々の会議の場における姿勢の連続なのです。

立派な企業と偉大なリーダーは、意見の対立をごく日常的なこととして受け止めます。忍耐と粘り強さをもって、対立を自社のプロセスや価値観の中に根づかせる努力を続けています。対立を恐れず、習慣として取り込み、そこから知恵を抽出する。その積み重ねが、組織にとっての真の強さを生み出します。

意思決定プロセスの公正感を高めるためにリーダーがすべきことは何か。それは、他人の意見を本当に尊重している姿勢をはっきりと見せることである。つまり、リーダーは同僚やアドバイザーから寄せられた提案に十分な注意を払い、しかも行動方針を採択する前にその提案を熟慮して判断したことを示さなければならない。口にするのは簡単だが、実行するのは極めて難しい。

結論として、決断の本質は結果ではなくプロセスにあります。建設的な意見の対立とコンセンサスの形成を通じて、意思決定は質と実効性を兼ね備えます。高度なコミットメントと共通理解が伴うことで、組織は真に動き出します。

不確実性が高まる現代に必要なのは、圧倒的なカリスマ性ではなく、正しい意思決定プロセスを公正に運営し続ける自制心です。本書は、そのことを力強く示し、意思決定に悩むすべてのリーダーに実践的な知恵を授けてくれる一冊です。

コメント