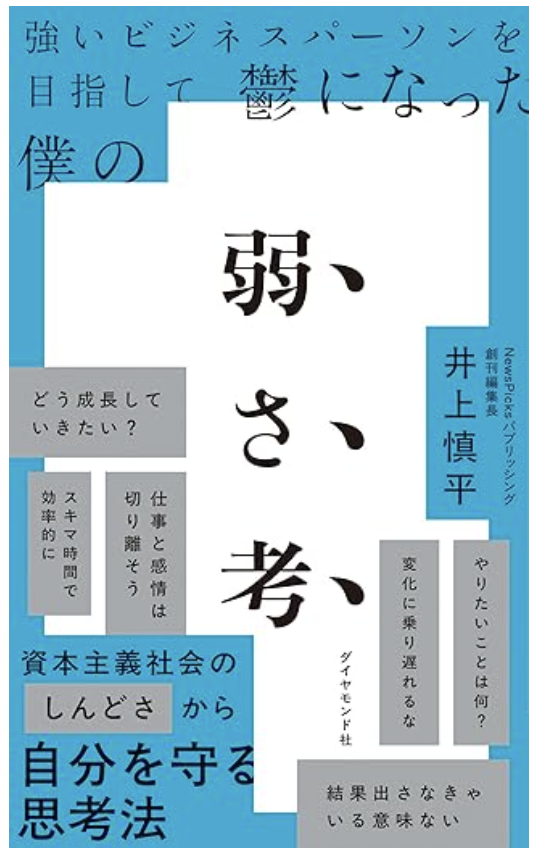

強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考

井上慎平

ダイヤモンド社

強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考 (井上慎平)の要約

本書は、NewsPicks創刊編集長・井上慎平氏が「理想のビジネスパーソン像」を追い求め、心身の限界を迎えた実体験をもとに、成果主義や自己コントロールへの過剰な期待が生む精神的負荷を丁寧に描いています。「逃げること=弱さ」ではなく、「再出発のための戦略」と捉え直す視点は、多くの働く人にとって重要な示唆となるはずです。立ち止まる勇気の価値を静かに問いかける一冊です。

強いビジネスパーソンが壊れていく理由

強くあろうとし続けた結果、弱くなった。なにしろ、もう努力すること自体が難しい。一日を生き抜くだけで精一杯のありさまなのだ。(井上慎平)

NewsPicksパブリッシングの創刊編集長を務めた井上慎平氏の強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考私の周囲で話題になっています。

普段であれば、「弱さ」をテーマにした本にはあまり関心を持たないのですが、評判の高さが気になり、手に取ってみました。読み進めるうちに、かつて自分が過剰に働いていた時期の記憶がよみがえり、気づけばページをめくる手が止まらなくなっていました。

本書では、現代の資本主義社会が個人に課している「強さ」への過剰な期待と、その背後にある精神的なプレッシャーが、著者自身の鬱体験を通じて丁寧に描かれています。成果を出し続けること、常にポジティブであること、弱さを周りに見せないこと。そうした理想的なビジネスパーソン像に応えようとすればするほど、人は知らず知らずのうちに心をすり減らし、消耗していきます。

著者もまた、「強くて優秀なリーダー」を目指し、自分に高い基準を課していました。しかし、その努力の末に待っていたのは、燃え尽きと精神的な限界でした。

私自身も、かつては「強くなければならない」と信じ込んで働いていました。弱さを見せることを恐れ、つらくてもファイティングポーズを取り続けることで、自分を騙していました。

社会の変化についていけない。そう思う「弱い」人たちが増えている。かつて強さを目指し、その結果一気に弱くなった僕にはいま、世の中がそう見えている。

現代のビジネスパーソンは、成果主義、スピード至上主義、SNSによる比較といった複合的なプレッシャーにさらされています。そこでは、「ポジティブであること」や「弱さを見せないこと」が当たり前の前提とされ、それに応え続けることが求められています。

それは一見、個人の努力の問題に見えるかもしれませんが、実際には社会全体がつくり出した「空気」のようなものです。 問題は、そこには「余白」や「余裕」が存在しないことです。強くあり続けようとするあまり、人は自分との対話を忘れ、内側から脆くなっていきます。他者からは元気そうに見えても、実際には燃え尽き寸前という人は少なくないはずです。

社会の急激な変化についていけないと感じる人が増えている今、私たちはその前提を一旦立ち止まって、見直す必要があります。 本書は、自分の中の「弱さ」を否定するのではなく、それを一つの視点として捉え、自分自身を見つめ直す契機を提供しています。

弱さを「自己コントロールの問題」、つまり「自律の問題」として捉えてみたい。 規範を守り、「社会に求められる人間像」の幅に自分をコントロールすることができる人は強く、それができない人は「弱い」。自己コントロールは現代に始まったことじゃないが、現代はその難易度が一気に上がっている。

著者は、「弱さ」を自己コントロールの問題、すなわち自律の問題として定義しています。 社会的な規範を守り、「社会に求められる人間像」の枠内で自己を律することができる人は“強い”とされ、それができない人は“弱い”と見なされがちです。

しかし、現在においてはその難易度が格段に上がっています。SNSなどを通じて成果や意識の高さが可視化され、私たちは常に見知らぬ他者との比較にさらされる環境に置かれています。

著者の井上氏も、「社会に価値を提供できる人間でありたい」という強い意志のもと、期待に応えようと邁進してきました。 しかしその過程で、自己コントロールのバランスを徐々に崩していったと述べています。

その背景には、社会から求められる価値観と、自らの本心との間に生じた“ズレ”があったと考えられます。 そのズレに気づかぬまま、あるいは気づかないふりをして業務に没頭し続けた結果、心身に負荷が蓄積されていったのです。

このような経験は、現代社会において多くのビジネスパーソンが直面している状況と重なります。 努力を続けているにもかかわらず成果が出ない、常にストレスを感じているといった状態は、自律と外的期待との不一致に起因する場合があります。 そうしたときには、自分の内面に意識を向け、冷静に現状を見つめ直すことが重要となります。

社会が求める強さ正解から、そっと離れる勇気を持つこと

いま、社会は加速度的に変化し、未来はどんどんそのわからなさを増している。だから、「想像もつかない未来において役に立てる自分でいるために、今どんな行動をとればいいのか?」という難しい問いに、一人ひとりが対峙している。 その不安から、人々はどんどん活動的になる。

昨日の常識が明日には通用しない世界において、私たちは「将来的に社会から必要とされるか」「今の自分に市場価値があるか」といった、答えのない問いを抱えながら働いています。

ドイツの社会学者ハルトムート・ローザが提唱した「加速社会」という概念は、まさに現代の不安を言い当てています。変化のスピードに乗り遅れれば、自分の居場所を失ってしまうのではないか。そうした危機感のもと、多くの人が“変化に対応し続けること”そのものを現代的な“強さ”と捉えています。

「変化は苦手」「同じ仕事を続けたい」「環境を変えたくない」などの言葉を職場で口にすることは、決して簡単ではありません。その一言が、成長から取り残された人というレッテルを貼られるきっかけになってしまうことを、私たちは無意識に恐れているのかもしれません。

しかし、無理に強い自分を演じ続けることは、心の健康を損なうリスクをはらんでいることも忘れてはなりません。 「より早く成果を出す」「最小の労力で最大の効果を得る」といった効率重視の価値観は、私たちの無意識に深く刷り込まれ、日々の行動や選択を左右しています。

これは、経済社会の価値基準が私たちの内面にまで浸透してしまっている状態とも言えます。 つまり、「社会の期待」と「自分自身の価値観」の境界が、ほとんど見えなくなってしまっているのです。 けれども、こうした構造に一度気づくことができれば、社会との間に健全な距離を取り直し、自分らしい価値観を取り戻すことが可能になります。

著者は、「成長し続ける人材」だけでなく、人や組織の可能性を引き出す“触媒”のような存在の重要性を強調しています。他者との相互作用を観察し、関係性を丁寧に再構築できる人材こそが、今後の組織において不可欠な存在となるのです。

もちろん、こうした関わりには時間やエネルギーといった「コスト」がかかります。しかし、弱さを抱える人間同士が共に働く環境においては、そのコストを個人に押しつけるのではなく、組織全体で支えるという意識が必要です。効率性だけを追求した先には、心身の疲弊が待っています。

現代人は、「時間をいかに効率よく使うか」に強いこだわりを持ちがちです。 ぼーっとする時間や、何も生産しない時間――いわゆる「余白」は、しばしば無駄と見なされます。 しかし実は、その余白こそが、クリエイティブな感性や五感を育むための大切な時間なのです。

「休むこと」は単なる回復ではありません。質の高い睡眠をしっかりと取る、自然の中を散歩をする、小説や詩をを読む──そうした“切り替え”だけでも、心は落ち着き、視点が変化します。

私自身、ストレスを感じたときには車を走らせ、近県の神社に足を運びます。自然の中を歩き、空気を吸い、境内の静けさに身を委ねることで、自分自身を整える時間を持つようにしています。この習慣によって、私は加速社会の中でビジネスを継続できているのです。

もし、今あなたが明らかに心身の疲労を感じているのであれば──「逃げる」という選択肢を正面から見つめるべきだと著者は言います。「誰かに迷惑をかけるのではないか」という思いは、一度脇に置いて構わないのです。まずは、「本当に自分が弱っているかどうか」を見極めることが重要です。

疲労が限界を超えると、人は適切な判断すらできなくなります。だからこそ、まだ判断できるうちに「逃げる」こと。それは、合理的かつ戦略的な選択であり、自分の価値を長期的に保つための行動なのです。一度立ち止まり、体力と気力を回復させることができれば、人は再び歩き出せます。

逆に、弱った状態で無理に走り続ければ、やがて足が止まり、動けなくなってしまいます。そして、そこから立ち上がるには、何ヶ月、時には何年もの時間を要することもあります。だからこそ、「早めに逃げる」ことは、「早めに再出発できる」ことにつながるのです。

コメント