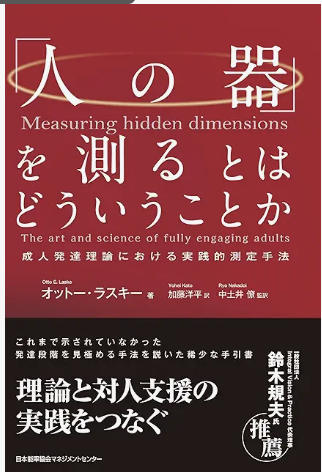

「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法

オットー・ラスキー

日本能率協会マネジメントセンター

「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法(オットー・ラスキー)の要約

オットー・ラスキーの『「人の器」を測るとはどういうことか』は、人が無意識に捉えている思考の枠組み=発達段階を測定し、支援に活かすための実践的手法を紹介する一冊です。発達測定インタビューでは、話の内容ではなく構造に注目し、仮説・検証を通じて意識の重心を探ります。発達スコアは、適切な支援の指針となり、個人や組織の成長を根本から支える手がかりを提供します。

構成主義的発達論のフレームワーク(CDF)とは何か?

クライアントの無意識的な表現を理解するためには、コンサルタントがクライアントよりも高度に発達している必要があります。

多くの人は、自分自身や他者を「ある見方」の中でしか捉えられていません。リーダーとして、コーチとして、あるいは一人の人間として成長したいと願っていても、思考の枠組みそのものが見直されない限り、同じ課題を繰り返し抱えることになります。その見えにくい限界を打破する鍵が、「発達段階」という視点です。

クライアントを支援する際に見落とされがちなのが、言葉として表現された内容の背後にある「無意識的な構造」です。人は自分がどのような認識の枠組みで話しているかに、必ずしも自覚的ではありません。

だからこそ、支援者がその構造を見抜くためには、クライアントよりも一段階高い認識のレベルに立っている必要があるのです。発達的により成熟しているからこそ、相手が気づいていない前提や矛盾、意味づけの傾向を丁寧に捉えることができます。

ハーバード大学のロバート・キーガン博士は、人間の発達を「意識構造の進化」として捉えました。人は単に知識やスキルを得るだけでなく、自分自身のものの見方そのものを変化させながら成長していく存在です。(ロバート・キーガンの「成人発達理論」の関連記事)

博士の理論は、「主体と客体」というシンプルながら深い枠組みに支えられています。人が無意識に同一化している要素(=主体)を、意識の対象(=客体)として捉え直せるようになることが、発達の本質だという考え方です。

「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法は、そうした発達段階の見えない限界に向き合い、それを測定し、乗り越えるための強力なツールを提示する一冊です。著者であるオットー・ラスキーは、ハーバード大学で発達心理学を学び、特にロバート・キーガン博士の「主体—客体理論」から深い影響を受けました。

キーガン博士は、人間の成長を「より複雑な意識構造を獲得していく過程」として捉えました。 つまり、人は環境に適応するだけでなく、自らのものの見方そのものを進化させていく存在なのです。

著者のラスキーは、キーガン理論をさらに発展させ、「構成主義的発達論のフレームワーク(CDF:Constructive Developmental Framework)」という包括的な測定モデルを構築しました。

CDFでは、以下の3つの視点から人間の発達を測定します。

・社会感情的発達(対人関係と自己認識の構造)

・認知的発達(複雑な問題をどう捉えるか)

・心理的プロファイル(欲求やストレスに対する反応)

これらを組み合わせることで、その人がどのように現実を構築しているのかを立体的に捉えることができます。

クライアントとの関係を深化させる発達測定インタビューとは?

クライアントを支援するプロフェッショナルは、クライアントの発話内容を詳細に分析し、それを正確に理解する必要があります。 発達論に基づいた傾聴は、発話内容ではなく発話構造を理解することに努めます。クライアントの意識の重心構造を解き明かす行為のことを発達論に基づいたインタビューと呼びます。

特に革新的なのが、「発達段階測定インタビュー」という手法です。これはクライアントの話の内容ではなく、話し方の構造に注目して、その人がどのように意味づけを行っているかを理解しようとするものです。聞き手は共感と敬意をもって相手の視点に寄り添い、考えや信念が自然に表れるよう支援します。

聴くことは単なる受動的な姿勢ではなく、他者を深く理解しようとする能動的な行為であることが強調されます。 発達論に基づく傾聴では、話の正誤や意見の一致ではなく、相手がどのような意味の枠組みで世界を捉えているのかを見極めます。

発達測定インタビューを行う際、インタビュアーは常にクライアントの発達段階に対する仮説を持ちながら、仮説 → 精査 → 内容と構造の分析 → 段階の推定 → 文脈の理解 → 反論形成というプロセスを通じて、話し手の思考構造を探っていきます。

このようなインタビューの目的は、クライアントがどのような発達範囲にいるのかを特定し、その思考空間全体を把握することにあります。クライアント自身がその一部を認識していることもありますが、多くは気づかれておらず、その「気づかれていない領域」こそが主体であり、そこから思考や感情が無意識に生まれ、本人を支配しているのです。

発達測定インタビューは単なる会話ではなく、仮説・検証のプロセスです。仮説を持たないインタビューは、発達測定とは呼べません。この仮説は、言語を通じて表出される意味構築活動に対し、探求的で構造的な問いを重ねることで立ち上がってきます。仮説に基づいた問いかけにより、発達段階を特定するための証拠が積み重ねられます。

発達論に基づく傾聴とは、クライアントの現在の意味構築活動の段階を聞き分け、無意識的な意味づけのレベルで発話を理解することを意味します。そのためには、支援者自身が理論に精通し、常に仮説を立てては疑い、意識の重心構造を探る姿勢が不可欠です。

このプロセスによって得られた社会的・感情的発達スコアは、クライアントに対してどのような支援が適切かを判断する強力な手がかりとなります。単なるコーチングやメンタリングにとどまらず、人が自分で何に気づけており、何にまだ気づいていないのかを明らかにすることで、人材育成・人材管理などの分野でも大きな効果を発揮します。

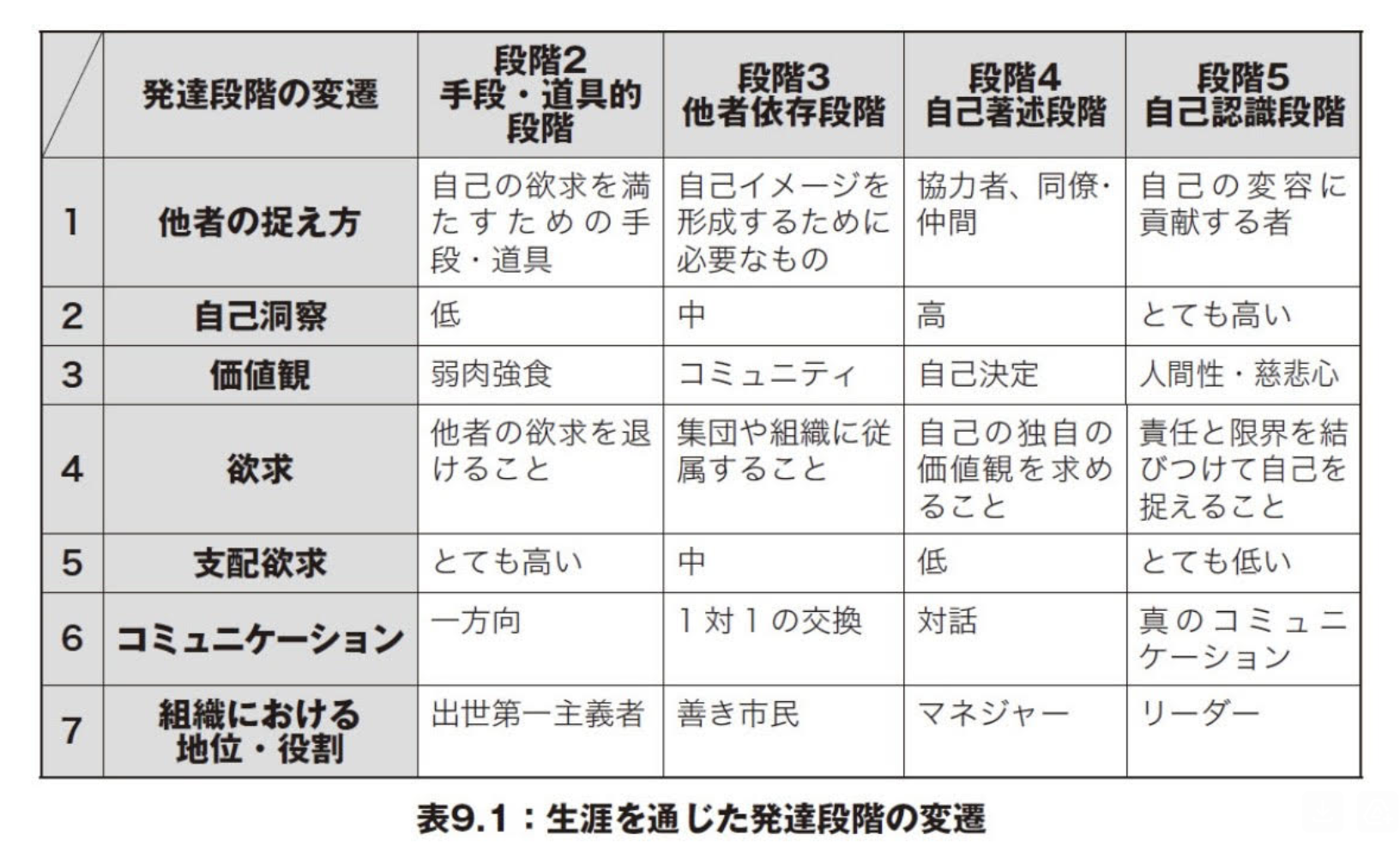

段階2(手段・道具的段階)から段階5(自己認識段階)へのステップ

発達論的な思考を身に付けるためには、生涯を通じた人間の発達が内包する隠れた領域について深い理解を得る必要があります。また、真に発達論的な思考を身に付けるためには、「個人の変容」が求められます。

著者のラスキーは、発達段階の変遷と留意点を整理しています。段階2(手段・道具的段階)から3(他者依存段階)への成長では、他者の視点を内面化することが求められます。自分の気持ちや考えを他人と共有しながら、相手の視点や影響を意識できるようになることが求められます。

著者のラスキーは、発達段階の変遷と留意点を整理しています。段階2(手段・道具的段階)から3(他者依存段階)への成長では、他者の視点を内面化することが求められます。自分の気持ちや考えを他人と共有しながら、相手の視点や影響を意識できるようになることが求められます。

段階3から4(自己叙述段階)に進むときは、リスクを取ることが求められます。周囲の意見に流されすぎず、自分なりの考えや判断基準を少しずつ築いていく力が育っていきます。

さらに段階4から5(自己認識段階)への移行では、これまでの価値観や成功体験を問い直し、自分の限界を受け止めながら、他者との深い関係の中で共に成長しようとする姿勢が重要になります。自分の価値観から距離を置き、思考空間の拡大が求められるのです。 段階が進むほど、自分自身を見つめ直す力が高まり、より深いフィードバックにも柔軟に向き合えるようになります。

したがって、コーチや支援者がクライアントに働きかける際には、その人がどの発達構造にあるのかを見極め、タイミング・言葉・介入の方法を調整することが不可欠です。これは単なる「伝え方の工夫」ではなく、発達的尊重に基づいた関わり方であり、まさに本書が教えてくれる発達支援の核心部分でもあります。

本書では、こうした理論的背景だけでなく、極めて実践的なメソッドも丁寧に解説されています。読者は構造化されたインタビュー技術を学びながら、社会・感情的スコアの作成や、発達的リスク・ポテンシャルを見極めたスキルまで習得できるようになります。

そして、このCDFアプローチを習得したコーチは、単なる成果支援ではなく、クライアントの存在全体を捉えた本質的な変容支援が可能になります。クライアントとの真のコミュニケーションを行うことで、本当の意味でのリーダーの役割を担えるようになります。その支援の原則とは、「誠実性」「自己著述」「人間性・慈悲心」になります。これらを伴わない支援は、発達コーチングの本質を損なうと著者は述べています。

さらにこの枠組みは、個人にとどまらず、組織レベルにも大きなインパクトを与えます。CDFは、従来の階層型マネジメントから、自己組織化と相互学習をベースにした対話文化へとシフトを促します。結果として、チームや組織全体が「学習するコミュニティ」として再構築されていくのです。

コメント