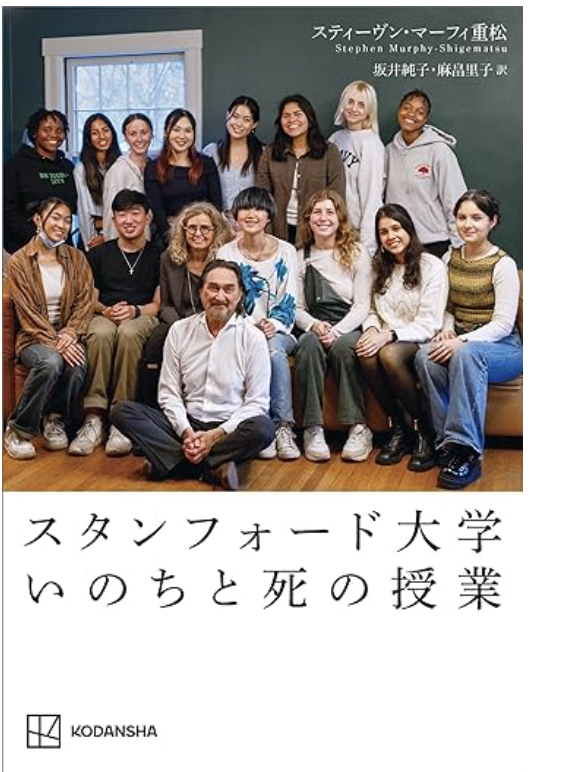

スタンフォード大学 いのちと死の授業

スティーヴン・マーフィ重松

講談社

スタンフォード大学いのちと死の授業(スティーヴン・マーフィ重松)の要約

死の意識を持つことは、私たちがより深く、意味のある人生を送るための重要な一歩です。共にあるという意識は、互いの理解と支え合いを促進し、私たちの生活をより豊かで充実したものにします。 死というテーマは、人々が自らの人生を見つめ直し、より意味のある生き方を模索するきっかけとなるのです。

人生に感謝が重要な理由

死の意識は、人生の単純な物事に感謝することを思い出させてくれます。感謝の気持ちを持つと、日常生活でもっと多くのことに気が付くようになるかもしれません。仕事をうまく遂行する責任を感じるかもしれません。(スティーヴン・マーフィ重松)

スタンフォード大学で行われている「いのちと死の授業」は、スティーヴン・マーフィ重松氏が提供する非常に意義深いカリキュラムです。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、参加者が死というテーマに真摯に向き合い、人生の意味や価値について深く考える機会を提供しています。(マーフィ重松氏の関連記事)

多くの人にとって、死はタブーとされがちなテーマですが、著者はこの授業を通じて、その重要性や意味を再認識する場を設けています。彼独自の視点や深い洞察力により、学生たちは自らの人生について新たな気づきを得ることができるようになると言います。死というテーマに向き合うことで、人生の尊さや限りある時間の大切さを再認識し、日常の些細なことに感謝する心を養えるようになるのです。

学生たちは著者の導きによって、自らの生を振り返り、これからの人生に向けて新たな視点を得ることができるようになると言います。死というテーマを通じて、人々は生きる意味や目的を深く考え、自分自身や周りの人々に対する思いやりや感謝の気持ちを持つようになります。本書はそのスタンフォードの授業を再現しており、学生の生声やエクササイズを読むことで、読者も学生たちと同じ体験を味わえます。

重松氏が学生たちに自分を「Sensei(先生)」と呼ばせていることには、深い意味があります。先に生まれた人はすべて自分の師と捉えることで、私たちは誰からでも学びを得られるようになります。一人ひとりが持つ独自の知識や経験は、共有することで新たな視点やアイデアを生み出し、無限に広がる可能性を秘めています。この考えは、「知識は共有されることで増幅する」という理念に基づいています。

教えることと学ぶことは切っても切れない関係にあります。教える過程で得られる新たな気づきや学びは、教育者自身の成長に寄与します。また、学びの中で他者に教える機会が生まれることで、知識がさらに深まります。この相互作用は、教育者と学習者双方の成長を促進します。

自分を率直に表現し、他者や周囲の影響を受け入れることは、新たな視点を取り入れ、成長するための第一歩です。著者は、他者との交流や学びを通じて自己理解を深め、新たな可能性を見出すことの重要性を強調しています。これには、他者の意見や経験を尊重し、自分の視点を広げることが含まれます。

著者は、茶道の「一期一会」の精神を取り入れ、出会いと学びの重要性を伝えています。この考え方は、一度の出会いを一生に一度の機会として大切にし、その瞬間を最大限に生かすというものです。これにより、人生における一つ一つの出会いが貴重であり、尊重されるべきものとして認識されます。

死というテーマに真剣に向き合うことで、参加者は自らの人生や周りの人々に対する愛情や感謝の気持ちを再確認することができます。学生たちはこの授業を通じて以下のような変化を経験します。

・新たな視点の獲得

自分自身や他者に対する新たな視点を得ることで、日常生活や人間関係に対する理解が深まります。

人生の一瞬一瞬を大切にすることの重要性を再認識し、より豊かな人間関係を築くきっかけとなります。

・心の変革

死を通じて生を考えることで、参加者の心に深い変革が生じ、より意味のある人生を送るための道を見出します。

死の意識は、私たちの人生に深い影響を与える力を持っています。この意識は、日常生活の中で何気ないことに感謝する心を育む手助けをしてくれます。たとえば、美しい夕焼けを見たり、家族や友人と過ごす時間を大切にすることで、私たちは生きる喜びをより強く感じることができるのです。これにより、人生の単純な物事に対する感謝の気持ちが芽生え、日常の中での気づきや発見が増えるかもしれません。

また、死を意識することで、仕事や責任を果たすことの重要性を再認識することができます。自分が持っている時間や機会を大切にし、より意味のある生活を送るために努力するようになります。このような姿勢は、自己成長や達成感を感じるための大切な要素です。 人生の有限性を感じることで、人は自らの人生をより深く受け入れるようになります。

さらに、死の意識は他者との関係性にも影響を与えます。大切な人との時間をより大切にし、感謝の気持ちを持つことで、人間関係がより深く、豊かなものとなるでしょう。私たちが他者に対して親切であり、理解を示すことができるのも、死の意識がもたらす影響の一つです。

本当の自己を認識しつつ、今この瞬間をマインドフルに生きることから、ハートフルな生き方が始まります。自分自身にも他者にも思いやりをもち、自分の心・体・精神を大事にしながら、他者が必要としていることに応じることができます。

マインドフルな生き方は、自己ケアと他者への気配りをバランスよく実践することから始まります。継続的な行動を通じて、自己成長とコミュニティ全体の幸福を築き上げることができます。今この瞬間に集中し、積極的に行動することで、より豊かで充実した人生を送ることができるようになります。

私もマインドフルネスを通じて、自分との対話の時間を増やすことで、幸福度を高められるようになりました。自分自身に集中する時間を持つことで、ハートフルになれ、ストレスを減らせます。呼吸に意識を向け、生きることを実感する習慣が、あなたに幸せを届けてくれるのです。

死と言う体験によって、人は優しくなれる!

誰もが死んでいくとの指摘からは、私たちが同じ旅と運命によって共にあるという、驚嘆すべき啓示が湧き出ます。死は誰にも訪れ、私たちはひとつであることを思い出します。

死に対する共通理解や互いの弱さ、集団運命の相互認識が、他者と過ごす時間を喜びに満ちた貴重なものにしてくれます。死に向き合うことで、悲しみだけでなく喜びや美しさも感じられるようになります。

自分の人生を十分に生きるには、悲しみと喜びという現実の全体を認める必要があります。祖先を思い出すことは、自分が大きな人間の歴史の一部であることを再認識させます。この意識は、私たちを大地にしっかりと根付かせ、私たちが孤立した存在ではなく、自分の前にやってきて去っていった人々とつながっていることを感じさせてくれると著者は指摘します。

この真実を思い出せば、私たちは自分を自然の一部として捉え、現実に腰を据え、今この瞬間を生きていることへの満足を感じやすくなります。

マインドフルネスの教訓は、自分という存在の奇跡や人生の貴重さを思いながら一日一日を始めることを促します。死について毎日黙想することで、逆説的にも、より一層生きていると感じるのです。死に近づいていることを知ることで、基本的生命力に気づき、憂鬱になるよりも一日生きることに感謝することができるのです。

人生では、日々、新しいものが私たちにもたらされます。何が起こるかは誰にもわかりません。時には予想していなかったことが突然起こることもあります。たとえ備えることができたとしても、人生がもたらす最も辛いことに完全に心の準備ができることはありません。ただ、心をオープンにして受け入れるだけなのです。

悲しみや困難であっても、自分に送られたものを受け入れることが重要です。苦しみをもたらすこともありますが、それが新しい成長や喜びの準備となることもあるのです。 死の意識を持つことで、私たちはより深く、意味のある人生を送るための第一歩を踏み出すことができます。共にあるという意識は、互いの理解と支え合いを促進し、私たちの生活をより豊かで充実したものにするのです。

著者の心理学の研究結果からも、死を忘れずに生きることが、人間関係や自己成長において重要であることが示されています。死というテーマは、人々が自らの人生を見つめ直し、より意味のある生き方を模索するきっかけとなるのかもしれません。そのため、死を恐れずに受け入れ、その意味を深く考えることが、豊かな人間関係や充実した人生を築く上で役立つのではないでしょうか。

喪失があるから、新たな経験を得られる!

もしかすると私たちに与えられる多くの困難、喪失、試練は、その後により大きなギフトを受け取れるようにするための手段かもしれません。大きな喪失を経験すれば、新たな発見に対してオープンになります。人生にとって本当に大切なもの、大切でないものを知り、意味と目的をもって生きようと心を決めた私たちが、知恵を見つけて、より豊かな生を送ることができるようになる可能性が開けるのです。

「喪失」という言葉には、人が何かを失ったときに初心に戻り、新しい可能性やチャンスを見つける力があると著者は述べています。喪失は物質的なものだけでなく、人間関係や自己の変化など、さまざまな面で起こり得ます。しかし、その喪失を受け入れることで、私たちは人生の一瞬一瞬を大切にし、一期一会の精神を育むことができるのです。

喪失を経験することで、人は感謝の気持ちを深めることができます。何かを失うことで、日常の中で当たり前に思っていたものの価値に気づき、それに感謝する心が芽生えます。与えられることの喜びだけでなく、与えることの大切さにも気づかされます。この感謝の気持ちが、日常生活においてもっと思いやり深い行動を促し、人間関係を豊かにしていきます。

コンパッション(思いやり、慈愛)を持ちながら自己を受け入れることで、他者に対する理解や思いやりが生まれ、より良い人間になることができるのです。 ハートフルネスとは、コンパッションと責任を同時に持つマインドフルネスのことです。自己受容と他者への思いやりを大切にし、人生の意味や目的を見出すことで、自己変容を遂げることができます。

信頼し合い、支え合いながら、人生の喜びや苦しみを共有し、成長していくきます。このプロセスは、人生をより豊かで意味のあるものにする助けとなります。 喪失を通じて得られる教訓は、人生の尊さを知り、自己実現に向かって進んでいく力を与えてくれます。

喪失を経験することで得られる感謝の気持ちや思いやりは、私たちの人間関係をより深め、豊かなものにしてくれるのです。自分自身を受け入れ、他者を理解し、共に歩むことで、私たちはより良い人生を築くことができるのです。

人は誰もがとても孤独です。自分のことを語り、相手の話を聞くことで、お互いが、認識されていること、尊重されていることを感じることができます。こうして私たちは癒され、悲しみに満ちた経験を共有のものとして、耐え忍ぶことができるのです。

喪失を体験した人々が孤独から抜け出し、癒やしを得るためには、話を聴くことが非常に重要です。コミュニティの中での会話と体験の共有は、人々を結びつけ、支え合う力を持っています。このような取り組みを通じて、喪失の痛みを和らげ、再び前を向いて生きていく力を取り戻すことができるのです。

私たちは他者とのつながりの中で意味を見出しますが、そのつながりには相手の苦しみも含まれます。他者の苦しみを受け入れることで、私たちは共感と理解を深め、自己の成長を促し、強固なコミュニティを形成することができます。このようなつながりは、私たちの生活を豊かで充実したものにし、互いに支え合う社会を築く基盤となるのです。

ジョブズの言葉から生きるとは何かを考える。」

自分はいつか死ぬということを思い出すことは、失うものがあると考える罠を回避するための私が知っている最良の方法です。あなたはすでに裸なのです。自分の心に従わない理由はありません。(スティーブ・ジョブズ)

2005年に行われたスタンフォード大学の卒業式でのスティーブ・ジョブズの演説は、多くの人にとって深い影響を与えるものでした。膵臓がんが発見され、余命二ヶ月と宣告された経験を通じて、ジョブスは人生で重要なものを見つめ直すことができると語りました。彼のがんはまれなもので、治療が効いたため、2014年まで彼は生き続けましたが、この経験から「死の意識」がもたらす力について学びました。

「自分がもうすぐ死ぬということを思い出すことは、人生で大きな選択をするのに役立つ最も重要なツールです。ほとんどすべてのもの……外部からの期待、プライド、当惑や失敗の恐れ……は死に直面すると消え去り、本当に重要なものだけが残ります」とジョブズは述べました。

彼は、死を意識することで、人生の大切な決断をする際に余計なものを取り除き、本当に重要なことに集中できると強調したのです。

ジョブズはさらに、2つの話をしました。1つ目は、大学でやりたいことが見つからず中退した話です。中退することで新しい機会や情熱を見つけるスペースが生まれたと言います。

2つ目は、愛と喪失の話です。アップルから解雇された後、彼は新しい視点を持ち、人生でもっともクリエイティブな時期を迎えました。これらの経験から、失敗や喪失の中にも価値があり、それが人生の中で最も貴重な学びをもたらすことを強調しました。

ジョブズの物語は、自分の心に従うことの重要性を教えてくれます。それは積極的に何かを目指すことだけでなく、時には手放し、人生がもたらすものに身を委ねることも含まれます。彼の経験から学べるのは、喪失や失敗の中にこそ、人生の本質を見つける鍵があるということです。

ジョブズの演説は、私たちにとっても大切な教訓を含んでいます。恐れずに自分の心に従い、本当に重要なものを見極める勇気を持つことが、豊かな人生を送るための秘訣であることを教えてくれるのです。

ジョブズの言葉「コネクティング・ドット(点と点をつなぐ)」は、多くの人にとって深い意味を持ちます。彼は、経験という「点」には成功や成果、獲得、賞などの良いものだけでなく、失敗や間違い、敗北、損失、病気などの悪いものも含まれていると述べています。彼は、これらの点がすべてつながっていること、そして振り返ってみると、その中に秩序が存在することを強調しました。

ジョブズは「点と点がつながるという信念が、心のままに行動する自信を与えてくれる」と述べています。私たちは心の中で何をすべきかを知っていると信じていますが、それを実行することを恐れていることが多いのです。特に、心が命じたことが世間的に安全で安心な道から外れている場合、その行動を起こすことはさらに難しくなります。社会的な制約に縛られず、大胆に生きるためには、何かを信じることが必要です。

彼は、本能や直感、運命やカルマなど、何でもよいので、自分が信じるものを見つけることの重要性を説いています。信念を持つこと、大切な何かを信じることで、私たちは不確実性の中でも前進し、死に対する恐怖を減らせるのです。

ジョブズの「コネクティング・ドット」という考え方は、人生の経験がすべてつながり合い、私たちがそれを信じることで自己の道を見つける手助けをしてくれるというメッセージを含んでいます。これらの言葉は、多くの人にとって心の支えとなり、勇気を持って行動するきっかけを与えるでしょう。人生の点と点がつながる瞬間を信じ、前進し続けることが大切なのです。

本書の終盤には、黒澤明監督の名作『生きる』が取り上げられています。この映画では、主人公の渡辺勘治が、死ぬ前に無駄にしてきた人生を痛み、人生を変えるきっかけを得ます。彼は、公園の建設というプロジェクトに取り組むことで、自分の人生に意味を見出し、満足感を得るのです。渡辺は、自分の限られた時間を意識することで、自らの行動に価値を見出し、他者のために生きることの喜びを感じました。

このように、死を意識することは、人生の選択や行動において重要な影響を与えるのです。ジョブズは、死を思い出すことで外部からの期待やプライド、当惑や失敗の恐れといったものが消え去り、本当に重要なものだけが残ると言います。

渡辺は、自らの死を意識することで、これまでの無意味な日常を捨て去り、本当に価値のあることに取り組む決意を固めました。 このような経験や教訓から、私たちは自らの人生においても、何が本当に重要なのかを見極め、大切なことに全力で取り組むことの重要性を学ぶことができます。自分の心に従い、勇気を持って行動することで、私たちの人生はより豊かで充実したものになるのです。

私は、人生の目的はできるだけ長く生きることではなく、できるだけよく生きることだと自分に言い聞かせています。私は、生に感謝し、死を密かに願望しながら、この世に生きているのです。

著者は、日本と西洋の両方の視点から死を考え、恐怖や不安を和らげる具体的なアドバイスを提供しています。私も61歳になり、死が避けられない現実になってきたため、「生に感謝しながら死を密かに願望する」という著者のメッセージに共感しました。死を恐れるのではなく、限られた時間をどう充実させるかを考え、行動することで、より豊かな人生を送ることができるのです。

コメント