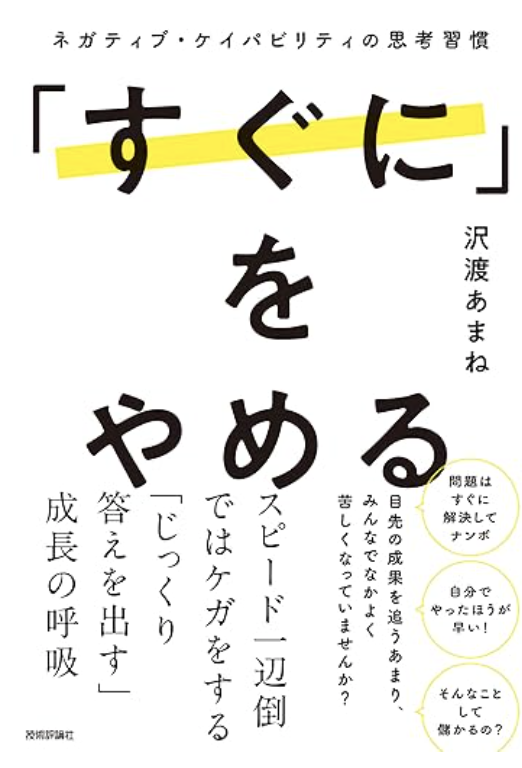

「すぐに」をやめる ~ネガティブ・ケイパビリティの思考習慣

沢渡あまね

技術評論社

「すぐに」をやめる (沢渡あまね)の要約

現代の組織には、即効性を求めるポジティブ・ケイパビリティと、じっくりと熟考するネガティブ・ケイパビリティの両立が求められています。VUCAの時代において、イノベーションは異なる専門性や文化との深い対話から生まれます。そのため、「待つ」という選択を積極的に捉え、短期的な成果と長期的な価値創造のバランスを取ることが、組織の持続的な成長には不可欠なのです。

組織にネガティブ・ケイパビリティが必要な理由

ポジティブ・ケイパビリティとネガティブ・ケイパビリティは対立概念ではなく共存概念。 (沢渡あまね)

本書は、現代の組織が陥りがちな「すぐに解決しようとする思考の罠」から脱却し、持続的な成長を実現するための新たな視点を提供しています。短期的な成果を求めるあまり、目の前の問題を迅速に解決しようとする傾向が強まる現代の組織運営に対し、作家で、組織開発&共創デザインのスペシャリストの沢渡あまね氏は「ネガティブ・ケイパビリティ」の重要性を提唱しています。

著者は、長年にわたり組織開発コンサルタントとして多くの企業や自治体、官公庁を支援してきた経験から、「すぐに解決しない行動特性や能力」をネガティブ・ケイパビリティと定義しています。一方で、「迅速に問題を解決する能力や体制」をポジティブ・ケイパビリティと位置付けています。

ネガティブ・ケイパビリティは、「最適な答えがすぐに見つからない状況に耐える力」「あえて不確実な状態と向き合う能力」「簡単な解決策に飛びつかずに踏みとどまる力」のことです。一見するとこの姿勢は消極的に聞こえるかもしれませんが、これは現代のビジネスにおいて非常に重要な能力です。

従来のビジネスでは、問題に対して素早く解決策を見つけ出す「ポジティブ・ケイパビリティ」が重視されてきました。しかし、今日のように複雑で多様な課題が山積する環境では、それだけでは十分ではありません。むしろ、すぐに答えを出さずに、じっくりと状況を観察し、多角的な視点から問題を捉え直す力が必要とされています。

例えば、新規事業の立ち上げや組織改革といった複雑な課題に直面したとき、性急に結論を出すのではなく、一度立ち止まって考える時間を持つことで、より深い洞察や創造的な解決策が生まれる可能性が高まります。これは、「わからない」という状態に不安を感じずに、その不確実性を受け入れる力があってこそ可能になります。

つまり、ネガティブ・ケイパビリティは、ポジティブ・ケイパビリティを補完し、より高度な問題解決を可能にする能力だといえます。両方の能力をバランスよく活用することで、現代のビジネスが直面する困難な課題に、より効果的に対処することができるのです

ここで注目すべきは、これらを対立する概念として捉えるのではなく、適切にバランスを取ることこそが、組織の持続的な成長を促すという視点です。現代の組織では、短期間で成果を出すことが求められがちですが、それが長期的な成長の妨げになっている場合も少なくありません。

組織運営において、ポジティブ・ケイパビリティに過度に依存すると、現場のメンバーが疲弊し、モチベーションを維持することが難しくなります。四半期ごとの業績目標や短期的な課題解決に集中しすぎると、組織の持続性が損なわれてしまうのです。

この問題に対し、著者は「全力短距離走型の組織運営」の限界を指摘しています。長期的な変革を実現するためには、「すぐに解決しないこと」を受け入れ、成長のための時間を確保することが重要であると説いています。特に、人材育成や新規事業開発、組織構造の転換といった課題に取り組む際には、数年単位の長期的な視点を持つことが不可欠です。

良い組織づくりには、自己肯定と自己否定の両輪が不可欠。

良い組織をつくるためには、自己肯定と自己否定の両輪が不可欠です。どちらか一方に偏るのではなく、適切なバランスを取りながら組織を成長させることが重要になります。自己肯定は、組織の価値や強みを認め、前向きに進んでいくための原動力となります。

一方で、自己否定は、現状に満足せずに改善点を探り、より良い未来を模索するために不可欠な要素です。この両者が共存することで、組織は進化し続けることができます。

組織の成長には「越境」が欠かせません。同じ環境の中にとどまり続けると、思考や行動が固定化され、新たな発想が生まれにくくなります。しかし、異なる分野や業界、文化に触れることで、自らの組織のあり方を客観的に見つめ直す機会が生まれます。越境を通じて得られる気づきは、組織にとって新たな可能性を広げる鍵となります。

他者との対話や外部の視点を取り入れることで、自分たちの強みや課題が明確になり、組織の成長につながるのです。 越境によって生じる「違和感」は、組織の進化を促す重要な要素です。違和感とは、これまでの価値観や常識に揺さぶりをかけられることで生まれる感覚です。

一見するとネガティブなもののように思えますが、実はこれこそが組織に変革をもたらす契機となります。違和感を抱いたときに、それを無視するのではなく、積極的に向き合うことが大切です。「なぜこの違和感を覚えたのか」「この違和感は、何を示唆しているのか」と問いを立てることで、組織のあり方を見直すヒントを得ることができます。

良い組織とは、こうした違和感を活かしながら、自己肯定と自己否定のバランスを保ち続ける組織です。自己肯定だけでは現状維持にとどまり、自己否定ばかりでは組織の自信を失ってしまいます。そのため、自己肯定を基盤にしながらも、必要な場面では自己否定を行い、進化のための変化を受け入れることが求められます。そのプロセスを繰り返すことで、持続的に成長できる組織が形成されるのです。

越境による新たな視点の獲得、違和感との向き合い方、自己肯定と自己否定のバランスの取り方。これらの要素を意識することで、組織はより強く、しなやかに成長していくことができます。変化の激しい時代において、良い組織づくりにはこのサイクルを繰り返しながら、柔軟に適応していく姿勢が求められるのです。

声の大きさより深い思考を ~ポジティブ・ケイパビリティ一辺倒からの脱却

見えている事象の原因を素早く特定したり、アイデアを素早く実行に移す。その行動は、もちろん称賛されるべきです。しかし、じっくりものごとを観察し、人々と対話をし、良好な関係を構築しながら真の原因を特定する。あるいは、意外なアイデアや能力と出会い、意外な解決方法を見つける。そのようなオトナな落ち着きを持った探索こそ、VUCAと呼ばれる複雑性、曖昧性、多様性などが増す時代においては求められるのではないでしょうか。なにより、ポジティブ・ケイパビリティ一辺倒の仕事も社会も、息苦しくて楽しくない!

現代のビジネス環境では、素早い問題解決や迅速な実行力が求められる場面が多く、即座に原因を特定し、素早くアイデアを実行する能力は評価されがちです。しかし、その一方で、目の前の課題にばかり気を取られ、本質的な原因を見極める時間を確保できないという問題も浮上しています。

短期的な成果を求めるあまり、対話を重ねたり、探索的なアプローチを取る余裕を失うと、組織全体としての創造性や持続的な成長が阻害されてしまうのです。

特に、ポジティブ・ケイパビリティのみに依存した組織風土には、多くのリスクが潜んでいます。声の大きな人や即座に意見を述べる人が過度に評価される環境では、静かに深く考察する人々の意見が軽視され、組織の意思決定が表面的なものになりがちです。その場限りの解決策が優先され、本質的な問題へのアプローチが疎かになってしまうのです。

その結果、組織は持続的な成長の機会を失い、創造的な問題解決の力を弱めてしまいます。 このような状況を改善するためには、即効性のある解決策と探索的アプローチの両立が必要です。短期的な成果を追い求めるだけでなく、長期的な視点からじっくりと物事を考え、組織の知見を深める文化を築くことが不可欠です。

そのためには、時には「待つ」ことを選択し、多様な視点を受け入れ、議論を深める時間を確保することが求められます。 組織がより創造的で持続可能な成長を遂げるためには、意見の「質」や「深さ」を重視する文化の醸成が欠かせません。

即座に答えを出すことを強要するのではなく、一人ひとりが十分に考え、納得のいく形で意見を表明できる環境を整えることが重要です。例えば、会議の場で結論を急ぐのではなく、一度持ち帰って熟考する時間を設ける。あるいは、アイデアを出す際には、即興的な発言だけでなく、事前に考える機会を与えることで、より多様で本質的な議論を促すことができます。

また、組織の意思決定プロセスにおいても、短期的な成果と長期的な成長のバランスを意識することが求められます。目の前の課題を即座に解決することだけを目的とせず、「この意思決定が、3年後や5年後の組織にどのような影響を与えるのか」といった長期的な視点を持つことが重要です。

組織のリーダーが単なる短期成果の追求にとどまらず、中長期的なビジョンを示し、それを支える環境を整えることが不可欠です。 さらに、組織内での対話のあり方も見直す必要があります。単に意見を出し合うだけでなく、互いの考えを深掘りし、異なる意見に対しても真摯に向き合う文化を育むことが、より良い組織づくりにつながります。

組織でイノベーションを生み出すには、メンバー全員が安心して発言できる環境=進路的安全性が不可欠です。リーダーには、多様な意見を歓迎し、すぐに結論を出すことを急がず、考える時間や「余白」を大切にする姿勢が求められます。

現代のビジネス環境においては、目の前の問題を迅速に解決する能力も必要ですが、それだけではなく、本質的な課題を見極め、創造的な解決策を見出すための時間と空間を確保することもまた、重要な要素となるのです。組織の未来を見据え、より深い思考と対話を重ねることで、長期的に価値を生み出し続ける企業文化を築いていくべきです。

会社や立場を超えた共創による課題解決や価値創造が求められる昨今、共創不全体質は組織の大きなリスクともいえるでしょう。

イノベーションの創出において、ネガティブ・ケイパビリティは極めて重要な役割を果たします。グローバル化やデジタル化が加速する現代社会では、組織単独の力では対応できない課題が急増し、異なる組織との共創による価値創造が不可欠となっています。

しかし、多くの組織では即効性を求めすぎる組織文化が、イノベーション創出の大きな障壁となっています。 異質な発想や価値観との出会いをじっくりと育む余裕を持つこと、つまり「待つ」という選択には積極的な意味があります。

VUCAの時代において、この能力は特に重要性を増しています。なぜなら、複雑で不確実な環境下では、従来の発想や方法論だけでは対応できない課題が増えているからです。 イノベーションの本質は、既存の枠組みを超えた新たな価値の創造にあります。そのためには、異なる専門性や文化的背景を持つ人々との深い対話が不可欠です。

性急な解決を求めるのではなく、異なる視点や経験との出会いを大切にし、そこから新たな可能性を見出す姿勢が重要なのです。 組織に求められているのは、短期的な成果と長期的なイノベーションのバランスを取ることです。そのためには、ポジティブ・ケイパビリティとネガティブ・ケイパビリティの両方を育む組織文化の醸成が不可欠です。それは、組織の持続的な成長と革新的な価値創造を実現するための重要な投資といえます。

ネガティブ・ケイパビリティの実践に役立つフレームワーク

第2領域、すなわち今すぐやらなくてもいいが重要なタスクや仕事こそ要注意。最初は緊急度が低く「いつかやればいい」と皆が思っていても、時は流れ「すぐやらなければマズい!」状態に。第2領域のタスクや仕事は、気がついたら第1領域に化けていることがあるのです。タスクや仕事の定期健康診断を忘れずに。

本書では、ネガティブ・ケイパビリティの実践に役立つフレームワークとして、「重要度×緊急度マトリクス」「成果と変化のマトリクス」「TDAフレームワーク」「タックマンモデル」などが紹介されています。

「重要度×緊急度マトリクス」は、組織が優先すべき課題を整理するための手法であり、短期的に解決しなければならないものと、時間をかけて取り組むべきものを明確に区別することを可能にします。多くの組織は「緊急度の高い課題」に追われがちですが、「重要度の高い課題」に適切なリソースを投じることが、持続可能な成長につながります。

組織の本質的な成長において、「成果と変化のマトリクス」は重要な視点を提供します。多くの組織では短期的な成果に注目しがちですが、真の組織の進化は、目に見える成果とともに、組織内部の質的な変化があって初めて実現します。

組織カルチャーの形成は、日々の小さな変化の積み重ねによって進んでいきます。その過程で重要なのは、変化を言語化し、共有することです。実際に、多くの企業で、役員クラスが変化の価値を理解し、その支持者となることで、組織全体の変革が加速した例が見られます。

小さなトライやチャレンジにより得られた変化を言葉にしたり、変化を称賛しあう(そして育てる)文化を、小さくても創っていってください。

小さな挑戦から生まれる変化に注目し、それを言葉にして共有する。そして、その変化を組織全体で称賛し、育んでいく。このような文化づくりは、たとえ小規模なものからでも始めることができます。

日々の業務の中で生まれる新しい工夫や、従来とは異なるアプローチへの挑戦。それらを丁寧に拾い上げ、意味づけていくことが、組織文化の深い変革につながっていきます。 この過程は、まさにブランディングやブランドマネジメントと同じ性質を持っています。

組織の変化に対する理解者や支持者を増やしていく活動は、ブランドを育てていく過程そのものといえます。変化のファンを創り、育てていくことは、組織の新しい価値観や行動様式を根付かせていく重要な取り組みなのです。

著者は、一定期間「寝かせる」ことの重要性を強調し、焦らずに時間をかけて変革を進めることが、将来的な成功につながると述べています。「すぐに成果が出ないからといって諦めずに、3年後、5年後、10年後を見据えた変革を進めることが重要だ」との指摘は、多くの組織にとって示唆に富むものです。

組織の変革において、TDAフレームワークは実践的な指針を提供します。特に重要なのは、各フェーズでの理解の深化とフィードバックの活用です。

Think(思考)の段階では、課題に対する深い理解と多角的な分析が必要です。アイデアを自分の中で熟考します。

Deliver(伝える)の段階では、単なる情報伝達にとどまらず、双方向のコミュニケーションを重視します。考えたことを他者に伝え、その反応や意見を受け取ることで、アイデアをより洗練させることができます。また、この段階でのフィードバックは、実行段階での潜在的な課題を早期に発見する機会にもなります。

Act(実行)の段階では、実践を通じた学びとフィードバックの収集が重要です。小規模なトライアルから始め、その結果を基に調整を重ねていくアプローチが効果的です。実行の過程で得られたフィードバックは、次のThinkフェーズへの貴重なインプットとなります。

このように、TDAフレームワークは単純な直線的なプロセスではなく、各段階でのフィードバックと理解の深化を通じて、螺旋的に発展していく特徴を持っています。

タックマンモデルは、チームの成長プロセスを理解する上で非常に有用なフレームワークです。組織やプロジェクトチームが結成されてから、高いパフォーマンスを発揮できるようになるまでの過程を、5つの発展段階で説明しています。

第1段階は「Forming(形成期)」です。メンバーが集まり、お互いを知り始める時期です。この段階では、メンバー間に遠慮や警戒心があり、本音での対話が難しい状態です。リーダーには、心理的安全性を確保し、メンバー同士が打ち解けられる環境づくりが求められます。

続く「Storming(混乱期)」では、メンバー間で意見の対立や衝突が生じ始めます。価値観や仕事の進め方の違いが表面化し、チームの雰囲気が一時的に嵐の中にいるように悪化することもあります。しかし、この段階は必要な成長プロセスであり、むしろ健全な状態といえます。

「Norming(標準期)」になると、チームの規範や方向性が明確になってきます。メンバー間の信頼関係が構築され、率直な意見交換が可能になります。お互いの強みを理解し、協力して課題に取り組む姿勢が生まれてきます。

「Performing(機能期)」では、チームが高いパフォーマンスを発揮できる状態に達します。メンバーが自律的に動き、創造的な問題解決が可能になります。この段階では、チームの一体感が醸成され、共通の目標に向かって効果的に協働できます。

最後の「Adjourning(散会期)」は、プロジェクトの終了や組織改編などでチームが解散する段階です。この時期には、これまでの活動を振り返り、得られた学びを次のチャレンジに活かすことが重要です。 タックマンモデルの特徴は、チームの成長には必然的に時間がかかることを示している点です。特に「Storming」の段階を避けようとせず、むしろ必要なプロセスとして受け入れることが、チームの健全な発展につながります。

組織に必要な越境と共創

組織開発を機能させるために、すなわちあなたの組織をより良い状態に保ち続けていくために、不可欠な2つのエンジンがあります。越境と共創です。

組織が持続的に成長し、変化に対応していくためには、「越境」と「共創」の2つの要素が不可欠です。これらは単なる理論ではなく、組織の進化を促し、柔軟で創造的な文化を築くための重要なエンジンとして機能します。

越境は、既存の枠を超えて新しい知識や経験を取り入れることを指し、共創は、多様な人々が協力しながら新たな価値を生み出すプロセスを意味します。両者が連携することで、組織は環境の変化に適応し、持続的な成長を実現できるのです。

越境の価値は、組織が閉じた環境の中にとどまることで発想が固定化し、問題解決の手法が限定されてしまうリスクを回避する点にあります。異業種の企業や他部門との協働、外部コミュニティへの参加などを通じて、多様な視点に触れることが新たなアイデアや革新的なアプローチの創出につながります。組織に新たな風を吹き込み、次なる成長の起点を生み出すためには、こうした外部との接点を積極的に持つことが重要です。

また、組織の変革を促すには、内部と外部の視点を組み合わせる必要があります。内部のメンバーだけでは、自組織の強みや課題を客観的に把握しづらく、外部者の異なる価値観や経験が貴重な視点を提供します。

しかし、外部者のアイデアがすぐに組織に適合するとは限らず、内部と外部を橋渡しする存在が不可欠です。ここで、独自の視点を持つ「さすらいの旅人」のような第三者の役割が注目されます。 彼らは特定の組織や地域に深く根ざしていないため、しがらみにとらわれず、自由で率直な意見を述べることができます。短期的なプロジェクトや出張などで組織に関わる人々は、組織の盲点を指摘し、新たな視点を提供することが可能です。

内部者と外部者の間で新しい発見を生み出し、組織の発展に貢献する存在として、さすらいの旅人の視点を意識的に取り入れることが有効です。 共創は、単なる共同作業ではなく、多様な人々がそれぞれの強みを活かしながら新たな価値を創出するプロセスです。異なる背景を持つ人々が協力することで、単独では生まれ得なかった革新的なアイデアが生み出されます。

そのためには、対話を重視し、多様な意見を尊重する文化が不可欠です。組織のメンバーが安心して発言できる心理的安全性を確保し、建設的な議論を促す環境を整えることが、共創を成功させる鍵となります。 また、越境と共創は相互に影響し合う関係にあります。越境を通じて得られた新たな視点やネットワークは、共創の機会を生み出します。

一方で、共創の過程で築かれた関係性が、新たな越境の機会を生み出すことにもつながります。この循環を意識的に構築することで、組織は外部の変化に柔軟に適応し、持続的な成長を遂げることができます。 現代のビジネス環境では、一つの組織だけで解決できる課題が減少しつつあります。組織の枠を超え、異なる分野の人々と協力することで、新たな解決策や価値創出の可能性が広がります。

越境と共創の効果を最大限に引き出すためには、組織の文化や環境の整備が不可欠です。外部との交流を奨励し、新しい挑戦を歓迎する姿勢を持つことが求められます。また、異なる意見を受け入れ、積極的に対話を重ねることで、より創造的な組織を築くことができます。

これらの取り組みは、短期的な成果がすぐに現れるものではありません。しかし、長期的な視点で考えると、越境や共創の経験の積み重ねが、組織の革新力や適応力を向上させ、持続可能な成長の基盤となります。

目の前の課題解決だけでなく、3年後、5年後、10年後の未来を見据え、多様な経験を積むことが、組織の発展にとって重要な投資となるのです。 組織が越境と共創をどのように取り入れるべきか、その可能性について議論を深めることが、より良い組織づくりの第一歩となります。

長期的な視点を持ち、多様な人々と協力しながら、新たな価値を創出する環境を整えることが、これからの時代に求められる持続可能な組織のあり方なのです。

著者は「体験資産経営」の重要性も指摘します。体験資産経営は、個人と組織の成長を結びつける革新的なアプローチです。このフレームワークは、一人ひとりの多様な体験を組織の貴重な資産として捉え、それを活用することで持続的なイノベーションを生み出すことを目指しています。

個人の体験は、仕事上の経験だけでなく、趣味や生活の中での気づき、失敗や成功の記憶など、あらゆる要素を含んでいます。これらの体験は、一見すると仕事とは無関係に見えるかもしれません。しかし、実はそれぞれの体験が、新しい視点や創造的な解決策を生み出す源泉となりうるのです。

体験資産経営では、これらの多様な体験を可視化し、組織全体で共有可能な資産として活用することを重視します。例えば、ある社員の海外生活経験が、グローバル展開の際の重要なヒントとなったり、別の社員の異業種での経験が、新規事業開発のブレイクスルーをもたらすことがあります。

成功事例が生まれた際に、それがどのような個人の体験の組み合わせによってもたらされたのかを丁寧に検証することで、一見無関係に見える体験が、実は重要な役割を果たしていたことが明らかになることもあります。

体験資産経営は、人的資本経営の重要な要素である「知・経験のダイバーシティ&インクルージョン」を実現する具体的な手法となります。多様な体験を持つ個人を受け入れ、その経験を組織の資産として活用することで、より創造的で柔軟な組織づくりが可能になります。

このアプローチを実践するためには、組織として個人の多様な体験に投資する姿勢が不可欠です。社員の自己啓発や新しいチャレンジを支援し、それらの経験を組織の成長につなげていく。そのような好循環を生み出すことで、個人と組織の持続的な成長が実現できるのです。

コメント